從喀什沿中巴公路到塔什庫爾乾紅其拉甫邊境口岸,400多公里的路途上,矗立著西崑崙最美麗的公格爾九別峰和慕士塔格峰,其間名列世界最高行列的山峰就有10多座。

當你踏上帕米爾高原時,心一下子就會進入那種奇妙的飛翔狀態,恰克拉克,還有柯爾克孜族村落,便相繼進入你的視野和腦海。

白沙湖,至今演繹著聚沙成山的現代傳奇

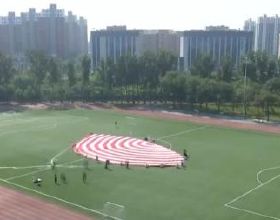

恰克拉克又叫白沙湖,水域面積44平方公里,中巴友誼公路從湖邊蜿蜒而過。

一些柯爾克孜族牧民就常年生活在這裡,為進入高原的遊客提供生活服務,成為名副其實的“高原驛站”。

記得我第一次踏上這條山路的時候還是沙石路面,314國道蜿蜒伸向蒼茫的大山和峽谷。

公路像緞帶,從西邊天際垂掛下來,柔軟地躍動著。一片連綿的山巒,一泓晶瑩的湖水彷彿從遙遠天邊飄然而落。大家連忙下車,在湖畔駐足,一邊讚歎,一邊舉起手中的相機問:“這是什麼湖?”朋友告訴我,這就是白沙湖。

我們腳踩深綠石臺,猛吸寒冷清冽的潔淨空氣,感受高原世界的水中仙境。遠處山峰被皚皚白雪覆蓋,近處山巒似乎環抱雪山,白雲相依,如詩如畫。

聽到我們說環湖雪山真漂亮,朋友大笑起來,這哪裡是什麼雪山?那是白沙山,細沙堆起的山包!

白沙山山體表面附著的白沙經過數萬年風化,在高原潔淨的陽光下,閃耀著金屬般的光澤。

金屬質感的白沙山,造就了恰克拉克獨具特質的地貌奇觀。

這種景觀對我來說既陌生又震撼,湖水中倒映的沙山和天空,在我看來猶如夢境中的童話。

這就是我第一次看到的白沙湖,如今已在我腦海中存在了20年。

今天的白沙湖風采依舊,不知醉倒多少人,但要真正領略到它的真面目,還要付出艱辛的努力。

2015年7月,我有幸在布倫口一位朋友的幫助下,從白沙湖最西邊登頂。這座看起來很平坦的沙山,我們用了兩個半小時才到達預定目標,路途非常艱難,但感覺好像在一步步遠離世俗,能有這樣一種體驗,真是不虛此行。

我們經過牧民的草地,繞過幾十條小溪才到達山腳下。在白沙湖的背面,有一個天然的小湖,湖水淺藍,山色豔麗。

越往前走山越高,氣溫越低,陽光從雪峰上折射下來,感受到的不是溫暖,而是襲人的寒氣。

在一個絕妙的轉彎處我們停下來,朋友說,這兒的角度最好,可以一覽白沙湖全景。

真是“煙霞深護萬千重,天上風雲起臥龍”,果然是神仙世界!

就這樣,我們完成了一次仙境之遊。時隔這麼久,留在我心中的白沙湖的記憶,仍像刀刻一般,想忘都難。

進入布倫口,路旁河谷中星星點點的綠讓人眼前一亮,瞬間我們看到了生命的跡象,感受到了生命的存在,這種生命體便是高原的絕境溼地。雖然顯得微不足道,但就是這些零零星星的溼地卻使高原充滿了活力和希望。

太陽剛剛露出山頭,我們就到達了湖畔。站在這個雪山懷抱的白沙湖邊,我竟然無語,這是怎樣的一種幸福!

我有些不相信自己看到的。因為這個地方太乾淨,乾淨得讓我們已經習慣於喧囂和浮躁的眼睛無法適應,我們的眼睛從沒有看到過這樣清淨的物象。但是,當我站在湖邊時,我分明看到了一雙被風沙砥礪的尖銳目光注視著我。

湖岸隆起的一道道山脊,竟然是狂風中長嘯的漫天沙粒鑄就的,而如今靜如處子般地盤亙於白沙湖之濱,無論生長在藍天之下,還是倒映在湖水之中,在我心中永遠都是澄靜之地。

平心而論,如果分解這片風景的所有因素,我更喜歡白沙山的倒影。藍天如洗,白雲悠悠,再加上環湖沙山的波浪起伏,倒映在湖泊的懷抱之中,給靜靜的湖水注入生命的活力,叫人浮想聯翩。

沒有波濤洶湧,也沒有漣漪細紋,卻能呈現白沙山縱橫的骨骼,灰白的肌膚,讓白沙山包裹在水晶宮裡。

直到走出白沙湖,我對它的感性認識依然停留在模糊的印記中,想理順卻極難。

恰克拉克,永遠是我夢境中虛擬的童話

“白沙湖”,實在是給每一個來高原的人上了一課:我心如鏡,才能汲取天地之精華。

大家都知道高原有個白沙湖,但其名是什麼可能卻無人尋根究底,白沙湖就是我夢境中童話般的恰克拉克。

公元7世紀,唐朝玄奘從這裡西去印度等中亞國家,除了對石頭城塔什庫爾幹有過記載外,是否在恰克拉克逗留我們不得而知。

20世紀初,穿越帕米爾高原的瑞典人斯文·赫定,匈牙利人奧里爾·斯坦因,也沒有對恰克拉克有過任何文字記載。玄奘《大唐西域記》,成了斯文·赫定和奧里爾·斯坦因探訪西域文明古蹟的旅行手冊,正是透過玄奘的原始記錄,他們沿著這條險象環生的古絲綢之路,數次翻越蔥嶺,進入塔克拉瑪干大沙漠。斯文·赫定和奧里爾·斯坦因分別發現和盜掘了丹丹烏里克、樓蘭、尼雅等古國文物,並把古國遠逝的秘密封藏進了大英博物館。

生活在帕米爾高原的柯爾克孜族人受生活環境影響,一些遊牧民還居住在氈帳和氈房裡。村落一般都在較平坦的山谷中,村莊周圍有少量耕地,一般牧民只是在冬春季節居住在村落裡,夏秋季依然要帶著氈房到夏牧場居住。

在恰克拉克的那些日子,我的聽覺和視覺好像都出現了問題,因為那個地方太乾淨了,乾淨得讓我們已經習慣於喧鬧和浮躁的身體無法適應。

清晨,陽光靜靜地照在高原大地,羊群在草地上悠閒地走來走去。嫋嫋的炊煙成了白沙湖舞動的生命,一位老阿媽坐在草甸上,專注地繡著一個紅毯。

柯爾克孜族婦女的織毯工藝和刺繡技藝,早在公元7世紀就已經遠近聞名。老阿媽的女兒和孫女坐在她身邊,笑容滿面地看著這個純淨的世界。她們身後的遠方,就是西崑崙的第一高峰公格爾雪山。

遠處牛糞的味道隨風飄來,正在烤饢、洗衣的柯爾克孜族婦女也成了恰克拉克一道亮麗的風景。

我們相機的快門聲和笑聲一樣歡快,像馬奶子的香味彌散在帕米爾高原的上空,浸透在白沙湖之中。

我只能在想象中傾聽雪山頂上雲朵與冰山的耳語。這種安靜讓我感到慌亂,甚至生怕快門聲不小心汙染了白沙湖的潔淨。

恰克拉克是天空、雲朵、山巒、湖水互為一體的地方,夏日是最美麗的,世居在這裡的柯爾克孜族人,祖祖輩輩生活在湖畔。溼地是他們生活的依託,無論是清晨,還是暮靄,人們在這裡品味著綠色給他們帶來的樂趣。

每次來到高原,迎著那撲面而來的清涼之風,望著溼地中溪流的律動,彷彿詩一般的旋律,瞬間讓你心曠神怡。

寒冬的恰克拉克,早早會脫下美麗的外衣開始冬眠,於是春天的希望,夏天的憧憬便凝固在冬季,駐守著這片神奇的土地。若不是身臨其境,我真不敢相信在這個荒涼之中還有如此一景。

每次看到心中這片純淨的湖泊,都有不同的感受,我被這種感覺震撼著,然後懷著高原人一樣的敬畏之心,走過了它的春夏秋冬,來感悟它的靈魂。

柯爾克孜人,葉尼塞河流域走來的高原雄鷹

2000多年前,柯爾克孜族的先民居住在葉尼塞河上游流域,元朝滅亡以後,由於中央集權到不了西北塞外,柯爾克孜族在西域烽煙四起的爭端中處境日漸惡化,陸續遷徙到了帕米爾高原等地。

居住在恰克拉克的柯爾克孜族人,就是那個時候遷徙於此。在聖潔的雪域高原,這些追尋山父水母的子孫們過著與世無爭的生活。

中午時分,我們來到了恰克拉克的一戶牧民祖來汗的家裡,遠遠就看見她在門口用牛糞火烤餅,家裡的親朋好友都在幫忙。

老人家一定要我們留下來。晚上,我們聚在一起,才得知第二天是他家人去世的週年紀念,周圍的牧民都要來參加活動。

第二天,從山區趕來的牧民有300多人,男女老少相聚在一起,在祖來汗家門口的草地上,鋪了幾塊30米長的餐布,上面擺滿了手抓肉、油饢、油炸面塊、油炸果、抓飯、烤餅、酸乳酪、酸奶疙瘩、奶皮子、酥油、酥油餅等。

大家都圍在餐布周圍盤腿而坐,一同進餐。

人們說柯爾克孜族人的氈房有多大,餐布就有多大,以形容其食品之豐盛和待客之熱情。冰山下的盛宴開啟,主人不時地往我手裡塞兩塊肉,讓我攝影吃肉兩不誤。

走進柯爾克孜族牧民家中,首先打動你的是他們的眼神。不含任何矯揉造作的掩飾,沒有任何雜質,坦蕩清澈如陽光下閃耀的白沙湖,毫不戒備的赤裸直白,好似直看進你的內心深處。

第二天下午,我們繼續前行,進入白沙湖的背面。

柯爾克孜族婦女尼亞孜汗正在門口製作花地毯,我耳邊響起了舞動的旋律,眼前出現了一幅幅絢麗的畫卷。這種天籟之音,這種詩情畫意同宗同源,它們都來自大自然。

在這之前,我知道柯爾克孜族的約爾麥克,也就是一種編織技藝,這種編織技藝被列入新疆首批非物質文化遺產。在帕米爾高原已經形成了“男人上山放牧,婦女在家編織”的家庭經濟發展格局。儘管如此,社會上知道約爾麥克的人也很有限。

約爾麥克是以羊毛、駝毛為原料編織的各種物品,約爾麥克的編織在夏秋季節,基本流程工序是先剪羊毛和駝毛,然後捻成毛線,接著染色,最後才編織。

在尼亞孜汗家裡,我們看到了她用兩年時間親手製作的傳統服飾約爾麥克,色澤鮮豔無比。這件服飾是柯爾克孜族女子結婚時穿的,上面的扣子都是當姑娘時喜歡什麼樣的飾品,就把什麼樣的飾品縫到上面,這後面是用蠶絲一針一線縫起來的。

這個帽子裡面是用白布一層一層纏的,總共有100多層,一層有一層的意思,祝福新人婚後美滿,早生貴子,也會被女孩子一輩子珍藏。在帕米爾高原冬季漫長沒有色彩的日子裡,這些如同鮮花一樣燦爛的色調,豐富和裝扮了柯爾克孜族人的生活。

柯爾克孜族人對白色一往情深,因為白色能引起對月亮、麵粉、棉花、乳汁等一切美好事物的豐富聯想,也有純潔真誠的寓意。

自然界中的每一種色彩,都被柯爾克孜族人賦予了深刻的寓意。

柯爾克孜族這個古老的遊牧民族,對先民的文化有一種與生俱來的尊重,如同他們千年來傳唱的《瑪納斯》一樣。正如柯爾克孜族的男子漢們熱愛庫姆孜,在庫姆孜的琴聲裡騎著馬兒徜徉在高原草場那樣,約爾麥克是柯爾克孜族女性們熱愛生活的最好體現。

柯爾克孜族人生活在海拔3 000米以上的高原,過著逐水草而居的遊牧生活,生存環境的艱苦,與他們善良淳樸的個性形成鮮明的對比,折射出遊牧民族千百年來堅持的精神。帕米爾高原的風沙和荒涼,也塑造了柯爾克孜族人彪悍冷峻的性格。

帕米爾的旅行,在我體內埋下一顆聖潔的、清冽的種子,我一定還會再來。