物道君語:

敦煌的莫高窟、榆林窟壁畫盡人皆知,

但百餘年前由此失落的敦煌絹畫卻鮮為人知,

隨歷史沉浮顛簸流離,散落世界,不再現於國人目力所及處,

今日,物道君為你開啟塵封許久的回憶,端倪這泛起的浪花……

百餘年前,隨著國門被外國列強開啟,大量外國探險家、考古家蜂擁至這個古老而又神秘的東方大國,希冀著攫取古珍與稀寶。

莫高窟,這隱於風沙下,曾經的古絲綢之路上繁榮之所,往昔喧囂不再。封印已久的它不知道將面對怎樣的命運。

隨著王圓籙的傳播,越發多人知曉這座寶藏,淘寶者絡繹不絕,他們發掘、收購和帶離,使得從莫高窟發掘的稀世珍寶散落世界各地,更為神秘、珍微,知者寥寥。

這其中就有今天要介紹的主角,敦煌絹畫。

當年親眼在法國看過敦煌絹畫展覽的敦煌學泰斗常書鴻曾感嘆,敦煌絹畫的高明處,早於佛羅倫薩畫派先驅喬託700年。

他的女兒常沙娜回憶到:“我爸爸說,這是繼承了一千多年的壁畫、彩塑,敦煌莫高窟的石窟藝術了不起!我們作為中國人都不知道。他說,我一直在法國崇拜歐洲,崇拜文藝復興的藝術,而且非常自豪地以蒙巴那斯的畫家自居,言必稱希臘、羅馬。現在面對祖國如此悠久燦爛的文化歷史,自責數典忘祖,真是慚愧之極,不知如何懺悔才是!”

9月24日,“到世界找敦煌”——敦煌流散海外精品文物複製展,亮相敦煌。透過3D無損掃描技術複製了藏於英國大英博物館、法國吉美博物館、法國國家圖書館等200件敦煌藏經洞珍品,多層面再現了敦煌藝術的輝煌。

雖然已經儘可能地還原,但依然和經歷上千年的文物作品有著本質區別。那麼如此珍貴,國人難以親臨的絹畫,到底獨到於在何?我們寧可以數字技術還原,也要一觀其象的魅力何在?

漢藏紛爭終“圓”滿

若說敦煌絹畫最有獨特的,還是西域被吐蕃人佔領時期的作品。

什麼是此時吐蕃藝術最有代表的表現呢?就是“圓”的存在!

一眼看去,不論人像還是裝飾都是以圓為基礎,或是圓的一部分——弧線進行創作。

漢地的佛教造像,不論曹衣出水,還是吳帶當風,其所運用的曲線的曲率相對小一些,更為平滑自然的呈現。而此時的吐蕃藝術所使用的勾勒曲線的曲率是極大的,類似於圓的一部分。這種相對圓潤的審美,源自印度笈多藝術和波羅風格,使得造像的人物額頭較寬;另一方面,漢傳佛像的面部下頜大都圓潤飽滿,二者的結合使得畫中的所有人物形象的頭部都趨於正圓,倒是可愛了不少。

套圈式演繹的脖頸,正圓的背光和頭光,使得整個畫面看上去十分同調。同時圓形弧線也是最容易被人接受的形狀,對於受眾來說也更為可親。手指、腳趾、眉毛等處所使用曲率極大的弧線,有著鮮活、動態、和諧的意味,可以說整個篇幅除題記方框外均不用直線,這不經意間造成的圓滿,也是一種度化的緣分。

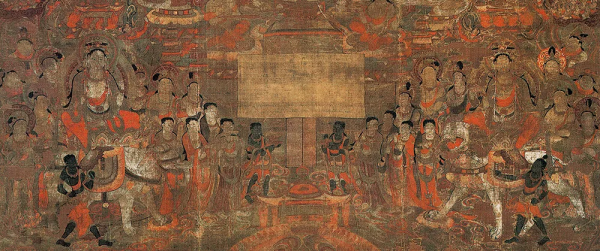

這幅藏於大英博物館,編號為32的收藏品,敦煌絹畫《千手千眼觀音曼荼羅》就是吐蕃風格絹畫中最著名的一幅,由於下部已經漫漶不清,人們看到的畫面重心在頂部的藥師佛,故亦稱為《藥師淨土變》。如果仔細看便能發現在畫面下方的千手千眼觀音才是此幅作品的曼荼羅主尊,然而全貌已不得蹤跡。

雖已殘缺,但177.8cm*152.3cm的幅面已經是敦煌絹畫中的巨擘。

畫界有講,紙存八百,墨保一千,所以這已經保留千年有餘的絹畫,畫面中間已經不見吐蕃文和漢文的題記,但法國學者Heather Karmay利用紅外線讀出了已經消逝的文字。

建造畢

丙辰歲九月癸卯朔十五日丁巳

□共登覺路

□□□法界蒼生同

以此功德奉為先亡□考

空罥(juàn)索一軀

千眼一軀如意輪一軀不

一鋪文殊普賢會一鋪千手

敬畫藥師如來法席

文中丙辰歲九月癸卯朔十五日,即836年9月15日,確切的記錄下了吐蕃畫師白央,繪圖的具體時間,也成為研究吐蕃風格敦煌絹畫的重要依據和標杆。

即便為殘本,內容依然十分豐滿:畫面頂端為藥師佛,兩側為吐蕃波羅風格的脅侍菩薩。菩薩高發髻、三葉冠、耳璫花環、項鍊、臂釧、腳鐲嚴身,腰間纏過薄如蟬翼的透明絲帶天衣,頸部為套圈法呈現,胸臂健碩且柔順,肩寬腰細,下著輕薄貼體絲織短褲。遊戲坐於仰覆蓮臺之上,右手手心向內垂下,左手向外作與願印,為蓮花手觀音。

蓮花手觀音是觀音變相的一種,由來頗為有趣:有頭大象想摘蓮花而陷入泥淖,便祈禱那拉衍那來救它,那拉衍那是印度教大神毗溼奴的化身。卻讓路遇此境的觀音察覺,化身那拉衍那的樣子救出大象。為表謝意,象將蓮花投桃報李。釋佛要他將蓮花奉予創造西方極樂世界的阿彌陀佛。阿彌陀佛知曉後,讚揚觀音的慈悲,讓他永持蓮花,普渡眾生。這就是蓮花手觀音的由來。

但這個故事有趣之處在於,大象為什麼想要摘蓮花呢?摘蓮花是否冥冥之中就是為了獻給觀音,而大象又不自知呢?因果論的迴圈在此成為一種思辨。

菩薩的圓形背光與舟形頭光組合的式樣是此時吐蕃佛教藝術的特點。一般來說只有覺者,即佛,有頭光與背光;菩薩只有頭光無背光,只有大德修行極深的大菩薩才二者皆有。

這樣的背光設計在八世紀是比較常見的,在敦煌榆林窟25窟壁畫大日如來與八大菩薩和始建於806年位於青海玉樹的文成公主廟的造像中均有體現。

▲ 榆林窟第25窟 東壁 八大菩薩曼荼羅區域性 吐蕃時期(公元八世紀後期)

其下為漢式風格的佛像,右側為騎獅的文殊菩薩,左側則是騎白象的普賢菩薩。這樣的搭配是典型漢傳佛教的組合樣式,面相也是漢人樣貌,著通體寬大的長袍,及蓮花座均為漢傳佛教制式。

在中央題記框下方中央,為殘存主尊像,千手千眼觀音及胸之處,這尊主像則是兼顧了吐蕃風格和漢傳佛教風格,其頭光條狀四射如彩虹造型就是典型的藏式審美,而觀音卻是漢式常見。

這說明以白央為代表的等藏族畫家,已經可以嫻熟運用兩種繪畫風格。吐蕃人將印度波羅情致融入盛唐時期源於漢地審美風格,形成中晚唐時期的吐蕃波羅的專屬特質。畫師們利用並融合了多種藝術成分的敦煌吐蕃繪畫技巧,是吐蕃藝術的輝煌起始,是藏區藝術最早影響漢地佛教藝術的巔峰,也是漢藏藝術交流之濫觴處。

那為何此時繪於河西走廊的敦煌絹畫出現了鮮明的吐蕃藝術元素呢?

實際上,此時的西域戰亂不斷,不同勢力爭相控制河西走廊到中亞這一帶的交通節點。人過留名雁過留聲,中原勢力、吐蕃和那些西域小國在晚唐時期開始了拉鋸戰,造成的效果之一就是文化的融合,宗教和世俗爭強,也有機的耦合著。

公元662年,吐蕃勢力進入疏勒以南,控制了通往中亞的樞紐。更是在670年後陸續攻下龜茲、于闐、疏勒、焉耆安西四鎮。尤其在755年安史之亂爆發後,隴右幾乎盡陷吐蕃。《舊唐書》記787年:“其後,吐蕃急攻沙陀、回鶻部落,北庭、安西無援,貞元三年,竟陷吐蕃。”

直到848年,河西漢人張議潮,趁吐蕃內亂,聯合釋門都僧統洪辯,收復了河西走廊,恢復唐人統治。不過經安史之亂,唐勢力已遭遇重創,控制中原地區捉襟見肘,只封張議潮為歸義軍節度使,作為歸附唐王朝的地方藩鎮勢力。

但吐蕃也在內亂的影響下,在866年撤出西域。佔領敦煌近70年,十足的影響敦煌莫高窟等宗教文化藝術的發展走向。雖在歷史上,70年僅彈指一瞬,卻足以形成獨特的藝術風格特質。

敦煌宗教藝術已經被藏傳佛教的特點暈染洗禮,“圓”成為了這一時期佛像的特點,對比藏區佛像和唐卡都有著十分鮮明的印證。

▲ 絹畫阿彌陀淨土圖唐 縱53.8釐米 橫54.5釐米 法國吉美博物館藏

象雄和笈多,奠定基調

透過這幅《千手千眼觀音曼荼羅》絹畫,我們可以發現一個問題:一般來說,宗教造像隨世俗社會影響而發生轉變,這種的薰染和形成在前文《阿富汗,曾屬中國的佛緣之地》有詳說。而在絹畫中卻沒有體現,佛像的面容既不是藏人樣貌,穿著也不是藏族風格,這種袒露上身僅著薄紗的服飾,絕不應該出現在環境惡略,乾燥缺氧的青藏高原。即便今天人做這樣的嘗試依有性命之憂。

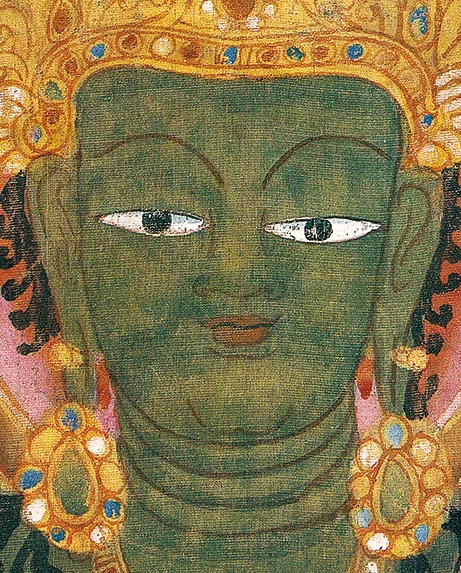

解讀這個問題前,讓我們來看看敦煌絹畫中的這幅《金剛手菩薩》。正面構圖是于闐風格,金剛手菩薩的面板以青綠色填塗。他上身赤膊,下身著紅黃藍三色的貼身絲褲,搭配團花點綴零落的纏腰絲帶,也是著薄紗天衣的神明。卻威嚴中添上一抹柔情,褲筒一長一短,亦為克什米爾風格。

頭上寬大的山字形三葉冠與冠帶連為一體,遮住了頭上波羅樣式的高發髻。非漢人或藏人面相,彎眉長眼,眼白以勾白處理,再在白底上繪漆黑瞳仁,是克什米爾金銅雕塑造像妝彩的特點。嘴不會超過鼻翼的寬度,是秣菟羅藝術延續,在雲岡石窟也有體現。散落於肩的髮辮與衛藏佛母像類似。

臂釧位置幾於極上,手鐲、項鍊均為波羅風。右手於胸腹前,託藍色金剛杵,左手自然下垂,執傍體蓮花莖,雙手手掌內測塗抹硃紅,為波羅極為鮮明的特色。

足部為正面刻畫,並沒有很好的處理腿和腳的透視關係,使得膝蓋沒有突出描繪,腳也顯得碩大粗壯,足下蓮花座為敦煌樣式的寫實風格,花芯有蓮蓬。

總體上看,形體的塑造並不高明精湛,軀體相對僵硬,但衣飾的豔麗飽和,鮮明的浮色,一定程度平復了以上缺點,敦煌絹畫中有幾幅類似構圖的菩薩像,大都是在公元九世紀的晚唐時代,乍看有些許拜占庭藝術的意思,宗教意味濃郁,厚實質樸的線條表達出沉著的神態和凝眸的表情,有一種信仰力量的維持。

▲ 拜占庭馬賽克藝術 中間為羅馬皇帝查士丁尼一世的皇后狄奧多拉

那麼著薄紗天衣的佛陀、菩薩、明王都是因何而來的?

這就要了解吐蕃歷史。早期控制藏區的並非吐蕃與佛教,而是象雄古國和其支援的苯教。苯教是西藏的本土宗教,早期勢力極大、信徒甚眾,可以影響政治活動。

但赤松德贊繼位後,為了鞏固統治,選擇了扶佛抑苯的運動。這位贊普使吐蕃達到鼎盛,甚至攻陷長安。

運動也讓佛教立為吐蕃國教,也為藏傳佛教的弘揚,在歷史上起著至關重要作用。但佛教在西藏並不踏實,此前在大臣瑪香仲巴傑在赤松德贊尚幼時,發動了禁佛運動。他們驅逐僧人,拆毀寺廟,將大昭寺改為屠宰場,隨文成公主而來的釋迦牟尼12歲等身像也被埋於地下。

目睹於此且苦於大臣專權的赤松德贊,即便尊佛的決策遭到眾大臣反抗,他還是將改革推行到底。

雖然如此,象雄文明和苯教為吐蕃藝術已打起基底。遺憾的是象雄文明和苯教藝術幾乎難尋,如今更多是在佛教藝術中有所體現,比如苯教尊神有一類是忿怒相,後來就成為藏傳佛教中明王造像的基礎,因此明王又稱忿怒尊。

這其實是源自印度教中神祇的多種變相,而忿怒相是其中最為符合大乘佛教初衷的變相。

何為忿怒?一般的憤怒,是從內心到面相表情、肢體動作皆為憤怒;而忿怒不同,是外表憤怒,內心慈悲。

忿怒相又意欲何為?大乘佛教講究普渡眾生,藏傳佛教雖有密宗修行,但也屬於大乘。因而對於不同的人就要用不同的點化渡引的方式,俗話說善人善治惡人惡治。那些一心向善的人以和善的教化際可超脫,而惡人和魑魅魍魎則需要更為強大的外力去震懾,以達到拯救他們的初心。忿怒只是外相,是佛、菩薩對治眾生的剛強習氣所顯現的樣子,外相雖忿怒可怖,內心卻極為慈悲善憐。

忿怒相也延申至漢傳佛教中,十八羅漢像有不少都是以忿怒相體現的。寺廟中天王殿的四大護法也都是忿怒相,其理同宗。

而象雄文明的遺蹟更為稀缺,只有從殘存的建築尋蛛絲馬跡——穹窿銀城,可看到藏式房屋的小而排列整齊的窗戶設計。這是為了防止過多的陽光進入室內,使得燥熱難耐,同時也防止敵人從窗輕易入侵。

而在延續了象雄文明且在吐蕃崛起之後古格王朝遺址中也能發現端倪,這種山巔之處的高屋建瓴,與後來的藏族建築,甚至布達拉宮的設計都有參照此風格。建於山上的城堡易守難攻,類似中世紀的西方城堡,軍事意義高於居住意義,但當這樣的制式設計被普及至眾後,也就以獨特的審美情趣保留了下來。

但這裡問題依然存在,只是把問題再次向前推進,苯教藝術又源自哪裡?

先來舉一個例子,中國從青銅時代到鐵器時代將近經歷了一千餘年,而日本竟然直接跳過青銅時代,直接掌握了冶鐵技術。毫無疑問,日本是受到外來的技術和文明,迅速提升了生產力以及社會結構。

同理,苯教藝術之前,人們在藏區發現的更多是一些類似原始社會時代的壁畫和手工藝品,處於極為古樸、初始的階段。一躍出現如此高階的藝術審美,借鑑併發揚外來文化是必不可少的。

高原上的人目力所詳於喜馬拉雅山另一面的古印度及尼泊爾,借鑑笈多和波羅藝術。薄紗天衣的造型就是由此而來,這就解釋了為什麼高原高寒的天氣,佛與菩薩不怕冷的原因——本就是熱帶印度恆河平原處發揚。

此處天氣炎熱,享受著喜馬拉雅山在冬季阻擋來自北方的大陸冷空氣流入印度的紅利,也迫使西南季風向北翻越天塹時放棄大量水分,從而造成印度恆河流域豐水,西藏乾燥狀況。

有趣的是吐蕃人可不管什麼氣候不氣候的因素,拿來主義使得公元八世紀的吐蕃藝術中充斥著波羅風格。

如果仔細觀察,可以發現在墨色勾勒至上還描了紅線,這也是波羅風最為鮮明的特質。本幅絹畫可以說是敦煌絹畫中極有代表性的,多種藝術流派相互交織,以源於印度的波羅風為主體,隨藏文化的傳播脈絡,聯合了西域、中亞等當地藝術的策略傾向,達成一種典型“敦煌吐蕃波羅”的藝術品味。

本土的終結,外世的根基

那什麼又是波羅風呢?

這就要從秣菟羅藝術發展梳理。

在貴霜帝國瓦解後,印度的恆河流域進入笈多王朝的時代,秣菟羅藝術有了進一步的發展,特徵是:螺發右旋,肉髻高圓,眉毛修長高挑,眼睛微睜,眼瞼較大,高鼻直挺,最小秀氣,上唇較薄,下唇稍厚,是印度雅利安人美男形象。表情端莊寂然,彷彿冥想神馳,有超脫典雅之美。

著通肩外衣,薄透輕巧也符合印度的炎熱天氣,貼身而下垂,寬肩細腰的身量,造成一種貼而不緊的意象。這也突顯四肢頎長,舒展勻稱,方便宗教內涵的表達。

北齊畫家曹仲達所擅長 “曹衣出水”,就是由笈多秣菟羅佛像而來。造像的衣紋呈U形,在胸前呈細密的半同心圓,極富裝飾性。圓形的背光紋飾更是繁縟精美,是印度佛教藝術的頂峰。

在貴霜時代,佛像兩大中心是犍陀羅和秣菟羅。笈多時代,佛像的兩大中心則是秣菟羅和薩爾納特。秣菟羅位於德里以南的恆河流域,是犍陀羅藝術和印度本土藝術結合點,使希臘式佛像印度化。形成 “溼衣佛像”的笈多秣菟羅風格。

另一個造像中心則是薩爾納特,位於東邊恆河下游的中印度,這是釋佛初轉法輪的地方。藝術手法更受到印度本土化傳統的影響,創作取印度人的相貌與神情。

與秣菟羅不同是薩爾納特式佛像著衣更薄,幾乎像透紗般罩身,僅在領口、下襬邊緣依稀可辨幾處輕巧衣紋,乍看恍若裸體。因而薩爾納特式佛像亦被稱為“裸體佛像”。幾乎全透明的衣紋效果是薩爾納特最典型的特徵。

▲ 笈多薩爾納特風格佛像 鹿野苑說法的佛陀 印度北方邦瓦拉納西鹿野苑出土

五世紀,笈多王朝走向衰敗,從恆河到印度河流域分裂為諸多小國。直到八世紀,在印度東北部出現波羅王朝,佔據了整個恆河流域,也結束了孟加拉地區持續不斷的戰亂和割據,因而他們的文化也承接了秣菟羅和薩爾納特的特質。

同時波羅王朝信仰大乘佛教和密宗,但也是最後一個建立於印度本土的佛教王國,為印度佛教藝術最終定調,畫上了佛教藝術興盛句點。

在佛像上看,波羅藝術在笈多藝術之上做出了延續和發展。裝飾極為繁縟,衣服、飾品更為世俗,大都頭戴極為有裝飾圖案美感的花冠、身佩細密雕琢的瓔珞珠寶,背景的小像也絲毫不馬虎,仍然細緻入微,。

雖然造型精美,紋飾細膩,但為裝飾而裝飾也失去了佛教追尋空淨的跡痕。表達上也更為多樣,不但動作更為怪誕奇特,也出現了多面、多手、多足、面目猙獰恐怖的形制。

這些造像雖然複雜多樣,但都嚴格遵循了密教儀軌,具有不同的宗教意義。同時密宗女性造像大量增加,女性在密宗中是智慧的象徵,加之藏傳佛教密教有雙修的方式,讓佛母、明妃、空行母之類的女性形象大大增加。這些特點在敦煌絹畫中都有表現。

然而印度的佛教不再興盛,世界屋脊另一側卻取得真經。吐蕃人吸收了波羅藝術的精華,納入藏傳佛教密宗的藝術元素,成為藏區專有唐卡藝術的前身。九世紀初的藝術遺存與敦煌吐蕃波羅風格的淵源即在與此。吐蕃人九世紀後半葉離開西域後,在十一世紀初,敦煌樣式即在衛藏腹地大量出現。

這些宗教性質的作品,在高貴質樸的肉體塑造中灌注了沉思冥想的禪靜精神,精神美成為肉體美的靈魂,肉體美成為精神美的外顯性狀,達到平衡、和諧、統一的境界。同時敦煌絹畫不僅有視覺審美上的意味,更是記錄歷史的見證。

意猶未盡,再見敦煌

其實文中舉例的絹畫,只是與吐蕃、印度藝術有所聯絡的部分。因為篇幅原因,絹畫中參考中國畫用筆技法;表達當時人們切實生活的場景刻畫;一些佛教故事的演繹等方向的絹畫都沒有進行敘述,然而這已經足夠我們細細品味,去感受它的魅力。

▲敦煌絹畫 引路菩薩像區域性 被引路的婦人猶如簪花仕女圖中的形象

這些絹畫已避光封裝,積壓封存千餘年,較敦煌壁畫愈鮮麗,沒有變色、掉色,甚如新繪,是研究當時繪畫浮色調配的第一手資料。由於絹畫大都在畫室完成,不同於更為宏大敘事的壁畫,也使得作品呈現更為精細,筆觸和技法的運用更加淋漓盡致,效果也更為逼真。

敦煌絹畫也採用似於後世的卷軸構圖,每一幅都是獨立的藝術作品,不僅囊括了更多更詳細的內容,供人細細品析,還脫開了壁畫的載體的侷限性,且方便搬運,利用性高,在宣揚佛法的同時,也將獨樹一幟的藝術審美髮散開來。

不過若是總體來看,這些畫在絹、麻布、紙本等可移的載體上繪製或印製成的宗教藝術,風格大相徑庭,水平也參差不齊,甚至說有的作品的繪畫技巧是極不高明的、拙略的,但這也恰恰說明它的珍貴,切實的記錄了不同的審美高度和方向。

什麼是藝術史?只有那些名家和名作嗎?藝術史要客觀記錄下不同作品的水準,出現水平高低、認知迥異的作品,才能對一個時代的美學做出更為準確的劃時代評價。也就是存在著許許多多的平凡的作品,才促成了名作的發生。

對於當下的中國人來說,再次能看到這些歷史寶藏,只能前往異國他鄉。歷史的原因讓這些散落世界的絹畫難以再回到它誕生的地方,然而就顛沛流離、背井離鄉的傳奇色彩,也讓它成為世界聞名研究的一門顯學——敦煌學。

另一方面,敦煌壁畫和敦煌絹畫在某些歷史節點,可以相互印證、補充、說明。敦煌繪畫的主體確是世界聞名的壁畫,但在藏經洞中發掘的遺畫亦是其重要部分,二者共同構架敦煌畫的整體佈局,這才能讓世界在千百年後,再次矚目在曾經欣欣向榮絡繹不絕的古絲路的節點之上。

文字為物道原創,轉載請聯絡作者。