對話·曹則賢

專訪 | 中國科學院物理所研究員 · 曹則賢

以下為採訪摘要

時代拋棄你,連句招呼都不打

△曹則賢

曹則賢,中國科學院物理所研究員。他,是愛科學的人,是物理學家,是網紅教授,是老師,是作家。

曹則賢:你在工作中會遇到各種機器,攝像機、轉播車、照相機……各種儀器給你什麼感覺?

田川:我覺得它們都是工具,其實會讓我有畏懼感,同時又覺得它們是人類智慧的呈現,但更多背後的知識就不瞭解了。

曹則賢:我跟你說一種感覺,就是所有機器對你來說都是透明的。只要知道這個儀器是幹什麼用的,你就可以在腦子裡把它構造出來,是什麼原理,有什麼元件,怎麼工作……你知道那種感覺有多爽嗎。我是在學習實驗物理的過程中,從別人的書裡得到的提示,就是你應該有能力讓這些儀器在你面前是透明的。

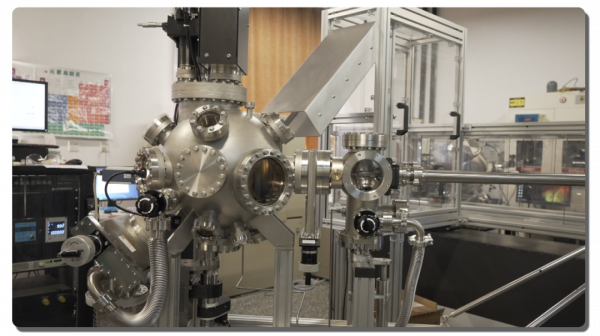

曹則賢:太多人誤以為有了儀器,照著說明書就能幹活了。不是的,你還要掌握這方面的學問才行。我是第一批中德聯合培養的實驗物理博士,現在實驗室裡學生在乾的活兒,我年輕的時候都幹過。甚至這些儀器從結構到它有什麼元件,是什麼原理,都是自己畫圖,看所有儀器都得如同是透明的。

我們拿照相機舉例,你知道在八九十年代的時候,拍一張彩色照片是讓多少人羨慕的事情嗎。

田川:對,每次出遊前一定要先買好膠捲再去拍照。

曹則賢:是的,但它有一個特別不好的地方是,外來影像在膠片上感光的時候,需要我們手動把膠片捲走,所以你一分鐘拍不了幾張照片。但你知道我們今天在物理實驗室用的照相機,一秒鐘能拍多少張照片嗎?

田川:10張?100張?

曹則賢:依靠CCD元件,一秒鐘可以拍出千萬張照片,手卷膠捲永遠也不可能這麼快。所以當這項技術被研發出來的時候,膠捲就被快速淘汰了。所以說有時候“時代拋棄你,連句招呼都不打”。

我們現在有新的超結構材料了,從照相技術上說,我們不需要聚焦了,可以先拍,等後期時再提取需要的資訊。第二,我們已經實現拍攝障礙後物體了,就是用牆擋著都沒用了。

△膠捲相機

曹則賢:早先我們實驗室裡有很多儀器都需要進口,現在我們國家的加工能力已經很強了。但很可惜的是,相當多的精密機械製造我們還是得依靠進口,因為我們現在僅僅能看到產品,看不到它底下隱形的,看不見的技術和科學,所以就很難跟上來。

△中國科學院物理研究所 表面物理國家重點實驗室

曹則賢:懂一點科技和完全不懂科技的人,看到的東西是不一樣的。有了基礎物理知識後,你會發現連看新聞都能看到更多的資訊。

田川:我記得您曾說過,現在的年輕人對量子力學和相對論都知道一些,才算是一個合格的青年。

曹則賢:對,因為我們今天的社會進步的太快了,你真的不知道明天又會出現什麼黑科技。我這裡說的“黑科技”不是指民眾對科技的感覺,而是即便是我們這些活躍在科研第一線的人,也覺得技術進步的太快了。所以如果不掌握足夠多的科學知識,你對生活裡發生的事情理解起來都會變得費勁。

抽象思維的妙!

曹則賢:中國最初建立物理學的時候,條件非常可憐,當時想有個電磁鐵都是件很費勁的事兒。過去的努力對中國今天的現代化來說,具有怎麼說都不過分的貢獻。當前全世界的強磁鐵幾乎都是中國供應的,而這項技術就出自我們研究所。

△中國科學院物理研究所 表面物理國家重點實驗室

曹則賢:物理這個學科,第一條是要認識世界,懂得這個世界的道理,然後才是應用。物理會帶來很多應用,但不能見到什麼都想著要應用。

田川:您說我們在科學教育中有壞習慣,一是不談科學內容,二是不談科學研究方法,三是不談真正的科學精神。

曹則賢:因為這些做科學教育的人,不知道什麼是真正的科學精神。

田川:您覺得真正的科學精神是什麼?

曹則賢:第一條,認識學問本身是關於大自然的,是不以我的意志為轉移的,最基本的內容就是要尊重事實,但很多人做不到這點。還有一點就是,科學精神有走向抽象的習慣,這可能也是我們文化缺乏的東西。

田川:作為普通人,如果我沒有走向抽象的思維習慣,會有什麼影響嗎?

曹則賢:如果你是具象的認識世界,那你對世界的認識有很多地方都是零碎的。當你有能力將具象帶入知識體系裡,成為抽象形態的時候,可能簡單的一句話就把很多東西都理解了。

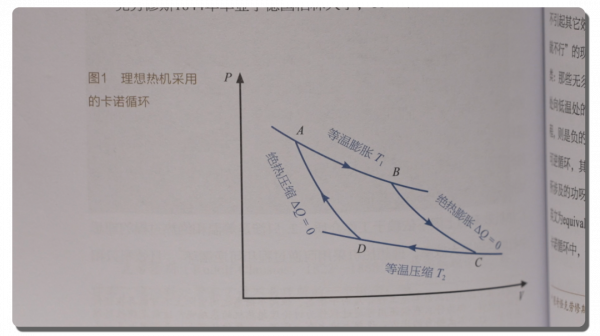

比如熱機是第一次工業革命的典型事物,當人們想把熱機做的更有效率的時候,具象思維的人就開始做各種技術攻關的嘗試,但法國人薩迪·卡諾就做了一次抽象思考,熱機的效率提不上來,是不是因為效率其實是有上限的?它的天花板由什麼決定呢?於是卡諾從做功互補的角度理解浪費,最後想明白了。因為熱機的工作原理是從一個平衡態到另一個平衡恆態,如果把浪費去掉,剩下的就是有用的了。於是卡諾從原本思考如何將有用的部分做到最好,轉變為考慮怎麼將浪費降到最低,畫出了卡諾迴圈工作圖。

△卡諾迴圈圖

曹則賢:熱力學裡最重要的原理是“凡是不以幹活為目的的傳熱,都叫浪費。”當年學熱力學的時候,我很不理解怎麼能把這種不可能實現的事情當作原理呢。但這種不可能的,抽象的內容,反而才是最高的原理。

你知道卡諾畫的這個不規則四邊形,對人類的影響有多大嗎?因為熱機的工作方式是在高溫中吸取熱量,再放到低溫中幹活,這個過程是單向的。而卡諾畫的不存在的迴圈圖中描述,這個過程是可逆的。人們受到啟發就想到,如果透過幹活的方式把熱量從低溫的地方轉到高溫的地方,那低溫的地方不就變得更冷了嗎?人們突然就知道怎麼製冷了,就有了空調、冰箱,今天才有人能在深圳那麼熱的地方辦工廠、辦大學,這都是抽象思維的力量。

△薩迪·卡諾

“

有一種說法,每多一個公式,書的讀者就減少一半。按照這個說法,本書的讀者數將少於1。數學公式之所以能嚇走讀者,可能是因為公式是以一種生硬的、唬人的方式出現的,如同有人把家常話般的德國哲學翻譯成晦澀難懂的文字一樣,問題出在作者或者譯者的不道德,而不是因為數學或者哲學的不隨和。

”

——《一念非凡》曹則賢

曹則賢:公式不是兩個字母中間寫個等號就行了,它背後關聯了一個大的物理影象,公式是關於這個世界的描述。

田川:這也是為什麼大家學物理、數學會那麼痛苦,因為我們總在死記硬背這些公式。

曹則賢:從公式的角度來說,有公式你需要記憶的東西就少。舉個例子,用筆寫下:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144。

曹則賢:是不是說著說著就亂了?其實這串數字是有公式的,就是任何一個數都是前兩個數之和,即:F(n+2)=Fn+F(n+1),是不是突然覺得什麼都不用記了。

公式就是網兜上面的鉤子,只要鉤子還在你手裡,網兜裡的東西就都是你的。可如果你想數網兜裡都有什麼,每個東西都拿在手裡的話,手就不夠用了。

田川:您是怎麼做到把這些深奧的東西,很接地氣地轉譯給大眾的?

曹則賢:學問也是從大自然裡產生的,如果你學的中間有跳躍,或半路有人給你講了結果,但你沒去追尋它的來源,那你就不能把這些內容還原到地氣的層面,也就不能把它講得接地氣。教熱力學的時候,我把所有跟熱力學有關的英文、法文、德文經典文章,一頁不落的都讀了一遍,我一定要把熱力學的鏈條全部建立起來。把細節補齊後就發現,其實熱力學特別好理解。

年輕人要去好學校讀書

△曹則賢 童年照

曹則賢生長在安徽農村,自幼家境貧寒。

曹則賢:小時候家徒四壁,冬天幾乎只有紅薯吃。

“

我生長於泥濘之中,不只是雨天上學的路上滿是泥濘,我讀到初三時課桌還是泥壘的呢。那時候沒有書,沒有老師,只有無知的眼裡濃得化不開的懵懵懂懂。從泥濘的腳下到曠遠的雲端是一條真實的路,因為抽象,而比真實更加真實。

”

——《雲端腳下》曹則賢

田川:您說自己是一個特別善於自學的人,您的學習動力是什麼?

曹則賢:動力是什麼想不出來,如果不去上學就得被攆到地裡去幹活,割豬草、放羊,可能這是我想去上學的原因吧。

曹則賢后來說,知識的貧窮限制了我們的想象力。1982年,16歲的曹則賢進入中國科技大學物理系學習。

曹則賢:上大學的時候,心思十有八九會放在自己下一頓飯在哪兒,冬天穿的衣服胸前有個大補丁……自卑心理讓我們從來不會抬眼去看女生。書讀得差,特別天經地義。我都已經工作了很長一段時間了,我的生活還是為了能溫飽,生存。

△曹則賢 青年時期

1997年,他終於在德國的凱澤斯勞滕大學,拿到物理學博士學位。直到博士畢業,曹則賢仍然用迷茫和一無所知,來形容他眼中的物理世界。

曹則賢:我們必須得承認,在數學和物理領域,真正的大家,十有八九都是經濟條件好的。人一生的時間並不多,如果想有成就,就得能夠順著自己選擇的方向專心致志地做下去。如果你還要想著今天飯的事情,想著哪個職業好找工作,哪個課題能申請到基金,成就自然也不會太高。這也是我後來為什麼特別強調,一定不要讓值得培養的人才被吃飯的問題困擾。同時也提醒大家一定要把志向放的高遠一點,你的境界高了,未來的成就也一定是高的,這點其實非常重要。

△曹則賢 德國

曹則賢:我一直鼓勵年輕人一定要去好學校讀書,好學校有什麼?它意味著你能遇到誰。我記得特別清楚,1997年4月1日,我下班時在學校電梯旁看到了洪特教授去世的訃告。洪特教授是出現在我大學原子物理書本里的名字。我當時以為他跟牛頓、伽利略一樣是個外國大科學家,總結出了什麼規則,反正書上怎麼寫我就怎麼背,考試及格書一扔就完事了。結果那一天我竟然在電梯上看到了他的訃告,我才知道他是活的,而且就住離我學校在不遠的地方。我第一次深切地感受到,當偉大的人距離你很近的時候,你心裡會湧起一種,也許我也能創造的感覺。

田川:感覺自己內心被召喚了,看到了一種可能性。

曹則賢:對,當教授後也認識了一些科學家,甚至是一些諾貝爾獎層級的科學家。像楊振寧老先生就是特謙虛的一個人,他會稱呼我為則賢學弟。這種簡單的動作對他來說可能沒有任何意義,但對我而言就已經影響到我了,或者某種意義上說,就在你心裡把火點起來了。所以我說要讓各種各樣的成功人士到偏遠鄉村去,什麼都不用做,只要讓孩子們看到他們就行了。

編導:王劼 孫婉寧

編輯:612