今年是魯迅誕辰140週年。魯迅生前對青年關懷備至,他曾對青年寄予厚望:“願中國青年都擺脫冷氣,只是向上走,不必聽自暴自棄者流的話。能做事的做事,能發聲的發聲。有一分熱,發一分光,就令螢火一般,也可以在黑暗裡發一點光,不必等候炬火。”他的作品影響了很多青年讀者。

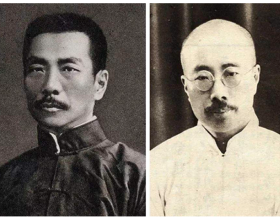

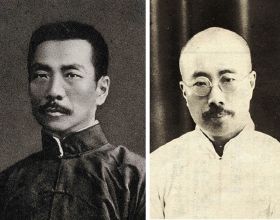

我國著名的文學家與文藝評論家蕭殷,分別於1934年和1936年,給魯迅寫了信。儘管因為各種原因,蕭殷沒有收到回信,但他一直把魯迅先生當作自己的旗幟與楷模,一生都在踐行著魯迅先生的精神。

寄住在朋友家給魯迅寫信

蕭殷(1915-1983)在其逝世前一年編纂的《蕭殷自選集》中,就有數十處提到對魯迅先生及其作品的崇敬。

在上初中時,蕭殷就被魯迅的著作深深吸引,乾涸的心田被文學滋潤,他寫下散文《風雨之夜》,引起國文教師注意並推薦到廣東省美術展覽會,獲二等獎。蕭殷大受鼓舞,繼而寫散文《挑水婦》、《明天》等小說,還有一些新詩。後來還接連寫下揭露社會黑暗的小說《烏龜》和《瘋子》等。

1934年春天,蕭殷在龍川佗城小學教書。暑假期間,蕭殷從龍川來到廣州。在中山大學圖書館,蕭殷閱讀了更多魯迅先生的著作。9月,蕭殷按捺不住激動的心情,給魯迅先生寫了一封信,並隨信附上自己所寫的一篇作品——散文詩《變》,希望能夠得到魯迅先生的具體指導並尋找機會推薦發表。這封信的手稿如今收錄於《魯迅藏同時代人書信》。在信中,蕭殷表達了對魯迅先生的敬意:“在中國的作家中,您是我最敬愛的一個,因為您是站在被壓迫大眾的解放運動最前線的一個人。”

蕭殷第一次寄給魯迅的信件

這封信末尾署了他的真名:鄭文生,並附上了通訊處:廣州石牌中山大學第八宿舍莫柱孫先生。

《魯迅、許廣平所藏書信選》收錄了這封信,並註明:“此信信封寫著:‘上海福州路四三六號文化生活出版社收轉鄧當世先生 廣州鄭寄 九月六日。’對於此信和附寄稿件的處理,《魯迅日記》未見記載。”信中的收信人“鄧當世”為魯迅的筆名之一。魯迅常用日本友人開的內山書店或他常用的出版社,作為對外的聯絡地址,代為收轉信件。

《魯迅、許廣平所藏書信選》

給魯迅先生的信發出去以後不久,為了生計,蕭殷又回到了佗城。雖然經過多方查證,但至今我們無法知道,當年魯迅是否給“鄭文生”回了信,又是否對他的散文詩提出了修改意見。我們只知道,流離失所的鄭文生當時寄住在朋友莫柱孫的宿舍,並此作為通訊地址。

遲到四十多年的回覆

雖未收到回信,但給魯迅先生寫信無疑是蕭殷文學生涯的一個重要轉折點。回鄉後,蕭殷專心研習小說的寫作,他的小說創作由此達到了一個高峰。從1935年開始,蕭殷在廣州《民國日報》副刊《東西南北》連續發表了二三十篇小說。

這年底爆發的“一二·九”運動,讓蕭殷投身於革命的洪流中。1936年1月初,蕭殷來到廣州,加入進步組織,策劃和開展各種抗日宣傳活動,組織學生罷課。1月9日,廣州市學生舉行萬人抗日大會,會上一致透過成立廣州市學生抗日聯合會,會後舉行抗日示威遊行。在《我怎樣走上文學道路》一文中,蕭殷描述他這段時間“思想發生了質的飛躍”。

這時候的蕭殷,已經從單純的文學青年轉向革命戰士,他以雜文為武器,作為對準敵人的“匕首”和“投槍”,與敵鬥爭,他把大量抨擊國民黨反動派的雜文寄到香港的反蔣報紙《珠江日報》副刊《潮聲》發表。

此時的蕭殷再次萌生了給魯迅先生寫信的念頭。1936年10月初,蕭殷懷著崇敬的心情,再次給魯迅先生寫了一封信。他彙報了以雜文為武器與廣州反動勢力作鬥爭的成果。在這封信裡,他還把散文《溫熱的手》寄去,希望得到魯迅先生的指教。

沒想到,沒過多久噩耗傳來:10月19日,魯迅去世。蕭殷後來在《我怎樣走上文學道路》一文中提到了當時的心情,“我們悲痛欲絕,天啊,我們心靈中的精神支柱彷彿失去了支點,都沉湎於悲痛之中。”

最近,筆者發現了塵封84年的史料:在得知魯迅先生去世後,蕭殷於1936年10月21日還寫了一篇悼念魯迅先生的文章:《永別了,勇敢的戰士!》(發表於1936年第3卷第1期的《文學生活》)。在這篇文章中,蕭殷寫道:“一位勇敢的奮鬥了20餘年的老戰士死了,從此不但中國文藝界是一種絕大的損失,就是東方的文藝界也將減少不少的光輝。”

值得一提的是,因為信寄去後沒幾天魯迅便去世,當時的蕭殷,並不知道魯迅是否收到了他的信和文稿。直到42年後,1978年4月10日,上海復旦大學中文系魯迅日記註釋組,把一封詢問信寄到位於廣州的蕭殷的家中,蕭殷才知道,當年在魯迅去世前幾天,收到了他寄去的信和文章。

上海復旦大學中文系魯迅日記註釋組寫給蕭殷的信

復旦大學的來信是這樣寫的:

蕭殷同志:

我們復旦大學中文系魯迅日記註釋組承擔了《魯迅日記》(1928-1936)註釋部分。因年代久遠,當年與魯迅先生交往的一些人頗不易搞清,只得求助於各位老同志。“日記”上曾提及一人“蕭英”,我們在調訪中,據一些同志回憶說可能是您,故今不揣冒昧相煩,謹望指教。

現將《魯迅日記》上有關條目錄下:

1936.10.9“得蕭英信並稿。”

請您老回憶一下,這裡的蕭英是否是您?如是,根據註釋體例,我們需知道:您的出生年月,籍貫,當時的職業,身份,筆名,化名,信的內容及稿件體裁,稿名,內容等。

專此布覆,即頌

春祺!

復旦大學中文系

魯迅日記註釋組

4.3

一生以魯迅為榜樣

此信喚起了蕭殷深藏腦海42年的記憶。收到信的第三天,即4月13日,蕭殷給復旦大學“魯迅日記註釋組”覆信(此信從未公開發表):

蕭殷給復旦大學“魯迅日記註釋組”的回信

魯迅日記註釋組:

真佩服你們的調訪精神,居然把一封查詢“肖英”的信函無誤地送到我的眼前,而且還直接寄到我家裡,實在感謝。

讀了來信,看到魯迅先生的日記中的那個條目,立刻勾起我的回憶。當時我住在廣州中山大學一個同學宿舍裡,由於一腦子的問題,亟想向魯迅先生請教,便於十月五日(或六日)寫了一封約五六百字的信,並附上一篇散文。過了十天以後,我幾乎天天盼著先生的覆信,不幸,我沒有收到覆信,卻在報上看到先生與世長辭的噩耗……

我寫給魯迅先生的那封信,詳細內容已記不清楚,根據我當時的處境,我的活動以及我的心境,大概不出如下幾點:(一)我當時已不能在廣州發表文章,只能利用香港《珠江日報》(反蔣的桂系報紙)發表反蔣雜文,但常遇“開天窗”(即編者將一些重要的文字刪掉,代之以□□□……)很惱火,可能把這種情況向魯迅先生彙報。(二)為了鬥爭,需要把自己的武器磨得更鋒利,所以幾乎每日都細心學習魯迅先生的雜文,這封信中可能向先生提出一些雜文的寫作問題。(三)當時我已參加“廣州文學藝術界救亡協會”(原名記不清,是文藝界抗日統戰組織)每週都展開一些活動,很活躍,人數越來越多……可能將這些向先生彙報。

附去的稿子是散文,題為《溫熱的手》,大意是一個正在彷徨苦惱的青年,遇到一個較有經驗的革命者,並受到啟發和鼓舞……細節已很模糊。

四月十三日(1978年)

在蕭殷生命最後的五年裡,他終於得知魯迅先生收到了他的信與稿。兩次給魯迅先生寫信,標記了蕭殷人生兩次重大的轉折:就在第二次寄信後的兩個月,蕭殷義無反顧遠離家鄉,北上尋找革命方向,從此開啟人生另一個篇章。

此後,他都以魯迅先生為榜樣進行創作,也像魯迅先生一樣的滿腔熱忱幫扶青年作者。他培養出了眾多青年作者,比如,1938年在延安幫助後來成為湖南省文聯主席的康濯;1947年在華北聯大幫助徐光耀(後來《小兵張嘎》的作者);1956年在北京幫助後來的大作家王蒙;後來還扶持陳國凱(後來任廣東省作家協會主席)等多位著名作家和數百位文學青年。

補白:蕭殷《溫熱的手》今安在?

1936年10月初,蕭殷以“蕭英”的名義給魯迅寫信並隨信附上自己寫的散文《溫熱的手》。這封信和稿,未見收入《魯迅藏同時代人書信》和《魯迅、許廣平所藏書信選》兩書中,在北京魯迅博物館的檔案裡也沒有發現。

合理的解釋是,此信與稿沒有儲存下來。

正如《魯迅藏同時代人書信》的“總序”裡所說,“魯迅所收書信有數千封,但很多信丟失了,有的是無意丟失,更多的是為時勢所迫故意銷燬的。”

《魯迅藏同時代人書信》

該書的“編寫說明”中引用了魯迅的《兩地書·序言》中一段話:

“我的習慣,對於平常的信,是隨付隨毀的,但其中如果有些議論,有些故事,也往往留起來,直到近三年,我才大燒燬了兩次。

五年前國民黨清黨的時候,我在廣州,常聽到,因為捕甲,從甲這裡看見乙的信,於是捕乙,又從乙家搜到丙的信,於是連丙也捕去了,都不知道下落。古時候有牽牽連連的‘瓜蔓抄’,我是知道的,但總以為這是古時候的事,直到事實給了我教訓,我才醒悟了做今人也和做古人一樣難。然而我還是漫不經心,隨隨便便……後來逃過了這一關,搬了寓,而信札又積起來,我又隨隨便便了,不料一九三一年一月柔石被捕,在他的衣袋裡搜出有我名字的東西來,因此聽說就在找我。自然嘍,我只得又棄家出走,但這回是心血來潮得更加明白,當然先將所有信札完全燒掉了。”

當年,蕭殷在信中告訴魯迅有關廣東文藝界救亡運動的情況,以及對報紙被迫“開天窗”之不滿,而他寄去的散文《溫熱的手》,講的“是一個正在彷徨苦惱的青年,遇到一個較有經驗的革命者,並受到啟發和鼓舞”,這些都是不為反動當局所能夠容忍的。魯迅為了保護寫信者,他完全有可能銷燬信、稿。但是,證據何尋?若非然,希望《溫熱的手》有重見天日這一天。