楊健

卡爾·馬克思1818年生於德國古城特利爾,比維多利亞女皇的誕生要早一年。31年後,他作為一個流亡者在倫敦定居(在這之前他曾以革命者的身份到過該地),直到1883年逝世。維多利亞女皇活到20世紀——1901年,在這個世紀裡,馬克思的影響擴大到全世界,而維多利亞帝國消失了。

——阿薩·勃裡格斯《馬克思在倫敦》

一、霍亂時期的倫敦和哲學家的貧困

1849年8月,卡爾·馬克思來到倫敦。夏日的街頭,空氣中瀰漫著一股濃烈的馬糞味兒,維多利亞時代的嗅覺體驗。喬治·施裡比亞引入的三駕公共馬車,已經在城市裡奔跑了20年。碰上雨天,大堆的馬糞被從街面上沖走,它們與其他汙物一起流進下水道,匯入泰晤士河,而泰晤士河是居民生活用水的水源。現代流行病學將這通操作視為反面典型,可當時人們知之甚少,人們硬著頭皮迎接瘟疫的降臨。馬克思抵達之前,霍亂已經在倫敦流行。這是19世紀霍亂第二次光顧此地,15000人為此賠掉了性命。好在人口很快會補充進來。

馬克思是過去十年倫敦33萬新移民的一分子。全世界無產階級的革命導師,以無產者的身份踏入這座城市。《哲學的貧困》作者,對哲學家的貧困並不陌生。

比較有趣,哲學家倫敦的第一處住所在時髦地段,切爾西區國王路附近,安德森街4號,一套兩居室的小房子。房子不大,卻要擠下一家六口:馬克思、夫人燕妮、長女小燕妮、次女勞拉、長子埃德加、女傭海倫·德穆特·琳蘅。此外,燕妮肚子裡還懷著一個孩子,即將出生的次子亨利。

馬克思來到倫敦當年的11月5日,篝火節之夜(蓋伊·福克斯之夜,蓋伊·福克斯系17世紀初英國的天主教叛國者,企圖炸燬國會大廈,密謀失敗後被處極刑。民眾燃起篝火,以示慶祝,篝火節之夜遂成傳統),次子亨利出生。在母親的回憶裡,兒子出生那天,街面上的焰火照進了窗戶,滿耳都是“蓋伊·福克斯”的喧囂。燕妮給亨利取了個小名,叫“福克斯”。小福克斯是家裡的第一位英國公民,大姐小燕妮是法國籍、二姐勞拉是比利時籍、大哥埃德加是普魯士籍。四個孩子四種國籍,流亡者的履歷豐富得可以炫耀。馬克思本人則早在四年前就放棄了普魯士國籍,成為無國籍人士。無產者沒有祖國嘛。

對於夫人燕妮來說,亨利出生前後的幾周,是一段愜意的時光。比起此前顛沛流離的生活,安德森街的蝸居好歹有了些居家的感覺。唯一困擾她的是兒子易驚的睡眠,亨利每兩個小時就要醒來一次,母親就必須強忍疼痛,將開裂的乳頭塞到他嘴裡。

幸福的煩惱,不可能持續多久。一件小事對馬克思夫婦作了必要提醒,安德森街4號的房租是每月6英鎊。雙重因素讓提醒成了通牒,一方面馬克思沒有固定收入,另一方面燕妮母親的資助是杯水車薪。攤牌的日子很快到來,亨利出生五個月後,1850年4月初某一天,由於租客拖欠房租,房東下達了逐客令。兩位法警現場監督,他們查封了租客的所有財產,從床鋪衣物到玩具搖藍。安德森街4號門口聚攏了數百人,觀摩逼遷的盛況,切爾西區所有的閒漢似乎都出動了。

呵呵,有點誇張,切爾西區的閒漢並未傾巢而出。離開安德森街街,沿著國王路往富勒姆區方向走不到500米,臨街一幢有著哥特式尖頂的公寓裡,76歲的閒漢克萊門斯·梅特涅,能在客廳壁爐旁一坐就是一下午。老人家是一位合格的寓公、不甘心的下野政客,深居簡出又訊息靈通。他的日常消遣是大聲痛斥政敵科羅夫拉特的不仁不義,他的老夥計、滑鐵盧戰役的贏家威靈頓公爵是忠實聽眾。

作為舊歐洲保守勢力的頭號代表,梅特涅也是《共產黨宣言》裡第一個指名道姓提到的人。這本小冊子公開出版的同一年,1848年歐洲革命的狂濤駭浪,將梅特涅掀出了原有的航道。1848年3月,奧地利帝都維也納爆發反梅特涅示威,大勢已去的梅特涅倉皇出逃,護照上的名字是弗里德里希·邁耶爾,來自格拉茨的批發商。算起來,梅特涅要比馬克思早16個月到倫敦。但他們身份相同,都是流亡者。馬克思一家租住於安德森街4號期間,從1849年10月到次年4月——差不多半年時間裡,梅特涅和他偉大的批判者,居所相距500米左右。他們對此一無所知,也未見兩人街頭邂逅的記載。

怎麼說呢,梅特涅深居簡出,馬克思則忙著自己的事:重組共產主義者同盟、創辦《新萊茵報·政治經濟評論》、資助德意志工人教育協會的其他流亡者。都是開銷大的事,馬克思卻囊中羞澀。兩難命題的答案,馬克思得另覓安生之處。該去哪兒?

安德森街往東北方向四五公里,倫敦索荷區,一座露天的民族博物館。法國大革命甚至更早的年代起,歐洲各國流亡者,義大利人、法國人、瑞士人、匈牙利人、波蘭人、俄國人、德國人紛湧而至,在這個小街僻巷密佈的區域落腳。索荷的私人住宅,往往會被改建為更狹窄的空間,以收容更多的租客。餐飲、典當以及皮肉生意是此地的支柱產業,與之相伴,街面顯得擁擠、嘈雜、骯髒不堪。或許在流亡者眼中,這多少帶有點故鄉的情調。1850年5月,馬克思一家搬到了索荷,流亡者眼中的故鄉。

同一個時間,皇家內科醫師學會的全科醫生、英國最早的麻醉師約翰·斯諾,正在索荷各處的下水道口取樣。霍亂已經在此收割了一茬新鮮的生命,麻醉師覺得自己有義務將精力轉移到傳染病上。關於霍亂,斯諾還沒摸著門道,他的推測事後看卻是英明的,只是當時顯得有些匪夷所思。包括維多利亞女王和南丁格爾女士在內,人們的共識是霍亂是呼吸道傳染病,病源是瘴氣。斯諾的觀點與共識為敵,他認為霍亂不是呼吸道傳染病而是消化道傳染病,致病介質是水。為此,他在頭一年8月,也就是馬克思抵達倫敦的那個月,自費出版了論文《論霍亂的傳播模式》。在這篇沒啥影響、也不甚嚴謹的論文裡,他明確提到了“被汙染的水”。斯諾先生已經接近真相了,他需要的是證據,到索荷取樣就是為了收集證據。

斯諾破解謎團要到四年後,1854年霍亂再一次席捲倫敦的時候。他繪製的霍亂死亡地圖上,一個不起眼的點跳了出來。那是索荷區寬街的一處水泵,案發現場之一。犯罪過程大抵如下:居民生活廢水透過下水道,排入泰晤士河。由於泰晤士河河堤工程尚未動工,被汙染的河水滲入了居民區的水井。水泵將井裡的水抽出,送回了居民的嘴裡。多麼沉重而沉痛的發現。當然,斯諾的流調報告還有若干衍生課題,譬如傳染病與居住環境的關係、居住環境與社會階層的關係,那是文科生的工作了。

馬克思在索荷的新居位於迪恩街,離寬街水泵有步行五分鐘的距離。索荷街上大都是一些喬治式建築,門面不寬,造型刻板而嚴肅。好處是每一幢房子底樓都有一間共用的水房,女傭琳蘅不必拋頭露面到街上的水泵去取水。真是幸運到家了。馬克思在迪恩街共租住過兩套房子,先前是64號,而後是28號。比之廣為人知的迪恩街28號,迪恩街64號乏善可陳,面積比儲藏室大不了多少,而且馬克思一家在此僅居住了八個月,失去了一位家庭成員——次子亨利。一週歲生日沒過幾天,亨利死於腦膜炎引起的痙攣。孩子早夭,幾乎是馬克思人生悲劇的恆定主題。亨利只是開了個頭,此後還會反覆上演,都以迪恩街為舞臺。

亨利夭折後不久,1851年1月,馬克思搬到了迪恩街28號。迪恩街28號的房東是義大利廚子約翰·馬蘭哥,原來租客有兩位,一位是馬蘭哥同胞,常住倫敦的糖果商;另一位是愛爾蘭作家,名叫摩爾根·卡瓦納。作家當二房東,劃出自己的一部分轉租給了馬克思,樓頂兩間房——臨街的是客廳,後面的是臥室,租金一年22英鎊。

馬克思一家入住迪恩街28號時,與搬進安德森街4號時,家庭成員完全一致,夫妻倆加兩個女兒一個兒子,以及女傭琳蘅。還有一個共同點,燕妮又懷上了,即將出生的三女兒弗朗西斯卡。這個不斷添丁又接連失去人口的家庭,將在迪恩街28號住到1856年。

一位普魯士密探,不知透過何種渠道窺得馬克思在迪恩街的生活狀況,報告如下:“馬克思,儘管他性格暴躁,但作為一個父親和丈夫,卻是個無比溫柔體貼的人。馬克思住在倫敦的一個最糟糕,因而也是房租最便宜的地區。家裡沒有一件傢俱是乾淨和牢固的,一箇舊貨商人會對脫手如此一堆驚人的破爛貨感到羞恥。當你走進馬克思的房間,騰騰的煙霧刺得你雙眼淚水直流,使你感到彷彿在洞穴中摸索徘徊。隨著你對這種煙霧有所習慣,你就能夠辨認出一些從霾霧中顯現出來的東西,每件東西都是髒的,佈滿灰塵。因此,要坐下來竟成為一件十分危險的事情。兩把椅子,一把三條腿,一把四條腿。四條腿的椅子是給客人預備的,椅面上有孩子們吃剩的飯菜。如果你貿然坐下,你的褲子就別想要了……”偵查物件的一個特徵,敬業的密探念念不忘:邋遢的傢伙,嗯,好像從來不剃鬍子!

在迪恩街28號斜對面,有另一重盯梢的視角,凱莉小姐劇院。妓女們正慵懶地躲在劇院門後,打量著黑暗中路過的醉漢,算計著他們兜裡的剩餘價值。

妓女們在夜色中釣魚時,斜對面頂樓的馬克思,沒準正徹夜不眠地伏案寫作。跟大多數天才人物一樣,馬克思沒有固定作息,入睡和起床時間不定。他往往通宵工作,直到午間便在沙發上和衣而睡,不為進進出出房間的外界情況所驚動。

有點尷尬,廢寢忘食的天才沒啥正經營生。他勉強算得上有收入的工作,是擔任《紐約每日論壇報》的歐洲通訊員。通訊員按件取酬,每篇稿子1英鎊。雙方的合作由該報編輯查理·德納牽線,自馬克思搬入迪恩街28號那一年起,持續了11年。起初,通訊員的英語不甚流利,很多稿件是由恩格斯代筆。恩格斯最初代筆的19篇德國時評一炮走紅,這就是後來的馬恩經典《德國的革命和反革命》。美國讀者由此第一次聽說了“馬克思”,沒錯,文章見報的署名全部是馬克思,稿費也歸在馬克思名下。

真理先知的身邊怎能少得了天使?恩格斯就是馬克思的天使,他們的友誼高貴得讓人自慚形穢。除了經常擔任代筆槍手,“第二小提琴手”真正的角色是“第一提琴手”的提款機。為了更好地接濟馬克思,1850年11月,恩格斯移居曼徹斯特,任職於父親的棉花商行。1英鎊、2英鎊、5英鎊……匯票源源不斷從曼徹斯特寄來。每每聽到郵差敲門,馬克思會如蒙大赦般嘀咕一句,燕妮為馬克思的口述作了筆錄:“一定是弗里德里希,我們得救了!”施主對災民的要求並不高,卡爾,請趕快完成並出版你的經濟學著作。

抱歉,這部著作的完成是在比較遙遠的將來。馬克思有重度拖延症,偉大導師的病症之一,病症之二是金錢無感症。後一種病症,會讓恩格斯從曼徹斯特匯來的解藥失效。導師理財方式是,手頭寬裕時便千金散盡去幫襯更不濟的流亡者;手頭拮据時便豎起耳朵等著郵差的敲門聲;如果《論壇報》的稿費和恩格斯的匯款都沒如願到來,就只能將家裡不能當面包吃的東西送去當鋪,譬如燕妮的首飾、銀質的餐具和腿腳齊全的桌椅等等。典當是索荷區的支柱產業之一。

凡是矢志改造世界又把自己的世界打理得一團糟的人,遲早會成為當鋪老闆的熟客。迪恩街真實上演的一幕:《論壇報》的通訊員為寫專欄出門買報紙,可他把大衣口袋翻了個遍也找不到一個便士,於是大衣被送進了當鋪。此事發生於1852年的10月。

整個一年,馬克思諸事不順。年初,燕妮、長女小燕妮、女傭琳蘅先後生病。到了4月,三女兒弗朗西斯卡死於嚴重的支氣管炎。弗朗西斯卡與她未曾謀面的二哥亨利一樣,都是在一週歲沒過幾天便夭折了,都死於迪恩街。安葬弗朗西斯卡的錢是借來的,貧困和不幸聯手暴擊了馬克思。

1852年,糟透了的一年,可能是過去幾年裡最遭的一年。誰能想到,比起之後幾年,這又是最好的一年。失去弗朗西斯卡三年後,1855年4月,馬克思最喜愛的長子埃德加死於肺病,年僅8歲。埃德加夭折確認了一個悲傷的事實,馬克思所有男性子嗣都未活到成年。馬克思的學生威廉·李卜克內西,見證了老師痛失愛子的一幕:他處於極度可怕的焦躁之中,近乎憤怒,拒絕任何安慰。

迪恩街再也呆不下去了,它只會使父親想起在他懷中死去的孩子,一個又一個。埃德加去世次年,1856年9月,靠著燕妮繼承的兩筆遺產——蘇格蘭伯父的150英鎊和母親的120英鎊,馬克思還清了拖欠的房租,搬離迪恩街。下一站是倫敦北郊的格拉夫頓排屋9號。

迪恩街28號的門牌,對馬克思夫婦而言是一段可怕的回憶,錐心之痛不堪回首。

這塊門牌,在喬阿基諾·羅西尼看來,卻是倫敦少有的怡人景緻。義大利作曲家兼美食家,對於這幢喬治式建築,有著迥異於馬克思夫婦的觀感。羅西尼與馬克思,兩個從未謀面的人,在不同時間共享了同一個空間。是的,就是迪恩街28號。

羅西尼入住迪恩街28號,要比馬克思搬來的時間早很多,準確說要早27年。1824年3月起,在為期五個月的倫敦巡演中,羅西尼就租住於此。羅西尼出手要比馬克思闊綽得多,他租下了整幢房子。與窮困潦倒的馬克思不同,羅西尼不差錢。邀請他來倫敦的是維多利亞女王的伯父、當時的國王喬治四世,酬勞30000英鎊。

1851年的馬克思無法想象,1824年的羅西尼是如何規劃迪恩街28號的:底樓水房旁是專闢出來的廚房,作曲家偶爾會親自下廚做一頓烤鹿肉;二樓是作曲家的書房,他在此創作了《拜倫勳爵哀歌》;三樓是作曲家夫婦的臥室,新婚夫人伊莎貝拉·科波蘭會在傍晚臨窗發呆;而馬克思一家租住的頂樓,被作曲家用來堆放樂譜和樂器。每當羅西尼走出迪恩街28號,整條街的義大利移民就會圍上來。他們天生愛湊熱鬧,嘰嘰喳喳問這問那:“喬阿基諾,布萊頓皇家行宮啥樣兒?”

事實上,比起略顯粗俗的義大利老鄉,附庸風雅的英國佬才讓羅西尼厭煩。他們一切都是客套的、假裝的,不,他們根本不懂如何欣賞音樂,不像羅西尼的忠實粉絲梅特涅,《塞維利亞的理髮師》序曲響起,臉上就會露出迷之微笑。1824年的梅特涅還在維也納,如日中天的奧地利宰相。

畢竟,真正的知音是在歐洲大陸。1824年8月,在收到巴黎義大利歌劇院院長的聘書後,作曲家沒有片刻遲疑,說走就走。命運的安排,羅西尼當初堆放樂譜的頂樓,後來成了馬克思的棲身之所,歷時五年。忘了交代,馬克思對《威廉·退爾》倒是推崇備至,羅西尼的收官之作,1829年在巴黎首演。此時,離馬克思第一次來到巴黎還有14年。

如今,迪恩街28號是倫敦唯一立有紀念標誌的馬克思故居。它的底樓開有一家餐館,叫“君往何處”。先生您去哪兒了?羅西尼去了花都巴黎,而馬克思還要在霧都倫敦徘徊。

二、閱覽室裡的流亡者和改變世界的經濟學

從迪恩街到索荷廣場,從那兒轉牛津街,再往東不遠就是大英博物館,走馬觀花也頂多一刻鐘。大英博物館又屬於一個更大的地理範疇:布盧姆斯伯裡,倫敦知識分子扎堆的地方。

對於布盧姆斯伯裡濃厚的文人氣息,托馬斯·卡萊爾沒忍住說怪話的癮,“總會有那麼幾個低能兒會去大英博物館讀書。”毒舌有自嘲的意思,他自己就經常去大英博物館,尤其是他從蘇格蘭來倫敦的頭十年。《論英雄與英雄崇拜》和《過去與現在》,都是在大英博物館查的資料。

毒舌的作品,成了馬克思批評的靶子。1850年4月,文章出爐了,《評托馬斯·卡萊爾“當代評論。(一)當前的時代。(二)模範監獄”》,馬恩聯合署名。文章刊發於《新萊茵報·政治經濟評論》第四期,馬克思勒緊褲腰帶辦的雜誌。文章言辭犀利,筆力雄健,歸謬法把卡萊爾逼入了邏輯死角。不消說,批評者和批評物件一樣毒舌。

文章刊發的時間,約等於作者被安德森街4號房東逼遷的日子。一個月後,馬克思搬到了迪恩街64號。又一個月後,1850年6月,他獲得了一張大英博物館的閱覽證。

幫馬克思搞定閱覽證的是安東尼奧·帕尼奇,義大利左翼流亡者,大英博物館閱覽室的圖書管理員。這不是一件容易的事,閱覽室實行專屬會員制,類似於紳士俱樂部,馬克思在經濟層面上肯定攀不上紳士。帕尼奇不理這一套,縱然馬克思是貧困的,卻是值得尊敬的先知式的清貧。1847年11月,他在紅獅子酒吧旁聽過共產主義者同盟第二次代表大會,“全世界無產者聯合起來”比“要有光”更誘惑人。此番馬克思的會員申請,給了帕尼奇近距離接觸先知的機會。義大利人想都沒想,便批准了先知的申請。不知什麼原因,帕尼奇在與先知接觸中,多次莫名其妙地提及故鄉的莫丹那別墅,口氣帶著詛咒,“富麗堂皇的背後是一團烏煙瘴氣,幸虧我逃離了那裡”。馬克思權且聽之,在以後某個時間點,他會覺得“莫丹那別墅”代表了冥冥之中某種響應。

大英博物館的閱覽證,是此後近30年馬克思高頻使用的物件。除了出門躲債的日子,馬克思通常都會去大英博物館打卡。馬克思的閱讀從《經濟學家》的過期雜誌開始,隨後是休謨、洛克、李嘉圖,再往後是亞當·斯密和馬爾薩斯。他對英國經濟學史瞭然於心,完全可以去牛津經濟系當教授。教授一般工作流程是白天在閱覽室摘抄文獻,晚上回到家裡對資料進行整理。

迪恩街28號的房東、義大利廚子約翰·馬蘭哥,對大鬍子租客充滿好奇。他早出晚歸,腋下總夾著個筆記本,寫了些啥?大鬍子有時說出的話,在廚子的字典裡純屬不著邊際。有一次,應該是1851年5月底,廚子趕時髦去海德公園看世界博覽會。他帶回了一份印刷品,水晶宮的圖案上壓著激動人心的廣告詞:工業讓世界相連。未曾想,宣傳資料落在馬克思手裡,大鬍子冷冷丟下一句:商品拜物教的自我迷戀,誰來關心人呢?

馬克思的話,對馬蘭哥來說肯定是超綱的。大鬍子考慮的問題有點大,他要揭示資本主義生產中物與物關係之外的另一重奧義,人與人的關係。幾位夠分量的同道才懂得他研究的價值,譬如拉薩爾和恩格斯。馬克思要寫一部經濟學著作,一部足以改變世界的經濟學著作,恩格斯總不忘敦促他趕快完成的著作——《資本論》。

大英博物館裡所做的準備,就是為了《資本論》。不過,馬克思並沒立刻動筆。一方面是《紐約每日論壇報》的專欄和其他幾本小體量作品分散了他的精力,另一方面是他想把該領域的重要著作都通讀一遍。

《資本論》著手寫作的時間是1857年8月。那時,馬克思一家已經搬到了格拉夫頓排屋9號,大英博物館新建的園頂閱覽室已經落成。

位於大英博物館中庭的圓頂閱覽室,它的第一張草圖出自安東尼奧·帕尼奇之手。而圓形閱覽室名揚天下,則是因為我們的導師卡爾·馬克思,帕尼奇發放閱覽證的那個人。馬克思曾長期在此閱讀、寫作,他習慣於在離所需參考書不遠的L、M、N、O、P排,挑一把椅子坐下,但並不擁有固定座位。馬克思日常的行為習慣,後來被締造為一個神話。這個神話,成為社會主義國家訪客們尋根的由頭。1984年12月,時任蘇共二號人物的戈爾巴喬夫訪英。期間,他參觀了圓頂閱覽室,在虛擬的“馬克思專座”旁感嘆:一切始於斯。在這次訪問中,戈爾巴喬夫第一次闡述了他的“新思維”。

而今的圓頂閱覽室,是大英博物館的一個遊覽景點。室內有一塊題為“閱覽室與革命”的看板,看板上寫道:“這間閱覽室以及在它之前的建築,為眾多的政治流亡者和學生提供了避難所和精神的源泉。”大英博物館閱覽室是馬克思的避難所,他是避難所裡最勤奮的讀者。

在避難所流連的人絕不僅是馬克思,很多流亡者或者本地人,貧窮的或者富有的,死硬的保守派或者激進的無政府主義者,都曾在此尋求精神的慰藉。大英博物館閱覽室像一個時空的容器,收集了各個年代、不同旨趣閱讀者的足印。如此之多的人,在此完成了活動軌跡的重合疊加,且多半是在不知情的狀態下。當一頁頁的歷史拓片合訂成冊,當代人會有很多有趣的發現——

濟慈借閱的書單裡有《荷馬史詩》,馬志尼總帶著幾片黑麵包當午飯,羅斯金弄壞了閱覽室公用的鵝毛筆,《記事晨報》小記者狄更斯曾在此趕寫他的“博茲札記”……而蕭伯納桌子上居然同時攤著《資本論》和瓦格納《特里斯坦與依索爾德》的樂譜。怎麼能少得了說俄語的朋友?列寧、托洛茨基、克魯泡特金都曾現身於此。還有那些我們熟悉的亞洲人,即將幹出一番大事業的甘地和孫中山。

不羅列了,回頭說說馬克思吧,他的頭等大事還是《資本論》。1857年12月,《資本論》第一稿《1857―1858年經濟學手稿》的導言大概完成了三分之一,馬克思給恩格斯寫了一封信,“我現在發狂似地通宵總結我的經濟學研究,為的是在洪水之前至少把一些基本問題搞清楚。”信中說的洪水是1857年經濟危機,第一次真正意義上的全球性經濟危機。它首先在美國爆發,由英國對新大陸基建的過度投資引起,隨後危機反噬舊大陸,席捲歐洲。馬克思寫信當月,英國工業產值下降一半。世界博覽會所渲染的“維多利亞繁榮”,踩了一腳剎車。

哈,這正是馬克思樂見的,簡直喜出望外。因為他的理論假設得到了驗證,強勁的期盼成了現實。他對資本主義琢磨得越透,就越相信經濟危機是這頭巨獸無法治癒的病症。至於病灶,他寫進了《資本論》:一切真正的危機的最根本的原因,總不外乎群眾的貧困和他們的有限的消費……

馬克思的思想閃爍著真理的光芒。當然,真理之光也灼傷了他本人。先給顏色看的是大洋彼岸的《紐約每日論壇報》,自1855年起編輯部的約稿逐年減少,文章不再署名,辦刊理念衝突等等,報社和作者之間鬧僵的常規套路。1862年3月,雙方正式解除合作,馬克思失去了雖不穩定卻堪稱重要的收入來源。向西部鐵路公司發出的求職申請,也由於應聘者潦草的字跡而遭拒絕。馬克思成了自己筆下“有限消費的貧困群眾”中的一員。其實,他原本就是。畢生研究資本主義經濟危機的人,從來就沒擺脫過個人的經濟危機。

燕妮對居住環境變化的感知,匹配了家庭經濟狀況的再度惡化。1856年入住的格拉夫頓排屋9號位於肯特鎮,隨鐵路鋪設而興起。因與漢普斯泰特荒阜相連,被貼上了中產階級的區位標籤。這幢房子有英國人理想住宅的四個特點:通風,見陽,乾燥和建築在礫石的地基上。還有個優點是,晴天可以遠眺聖保羅大教堂。

剛開始,燕妮對新家是滿意的,她動用了“迷人”之類高品質形容詞:“我們第一次睡在自己的床上,坐在自己的椅子上,甚至有一個擺設了舊傢俱的客廳,我們真以為自己是住在一個迷人的城堡裡。”漸漸地,北倫敦郊區離群索居的生活讓她覺得有些不便,她會時不時懷念索荷的煙火氣。而在格拉弗頓排屋住了不到兩年,最初的那種新鮮感蕩然無存……

此後,各種疾病開始換著花樣折磨馬克思一家人。1860年,燕妮感染了天花;次年,六歲的小女兒愛琳娜得了黃疸病;接踵而來的災難則降臨到馬克思身上,他全身長滿了疥瘡,面板病折磨他到老年。

雞零狗碎的生活,跟面板病一樣,癢起來就要撓個不停。房租、學費、稅款和當鋪利息,凡此種種,都讓馬克思心煩意亂。《資本論》作者個人的主要矛盾是,微薄的收入始終難以滿足來月的日常開支。1863年初,人類知識史上的點睛之筆,鴻篇鉅著的書名被正式敲定為《資本論》,原書名《政治經濟學批判》被定為副標題,鉅著第二稿《1861―1863年經濟學手稿》也即將完成。與此同時,作者卻瀕臨絕境。格拉弗頓排屋9號的租客做了最壞的打算:宣告破產,讓兩個大女兒去當家庭教師,將女傭琳蘅辭退掉,自己則帶著妻子和愛琳娜去住宿舍。

他再次向曼徹斯特發出呼喚:弗里德里希!恩格斯再次傾囊相助,送匯票的郵差又來敲門了。

這一把,馬克思窘迫的財政有了大幅鬆動。恩格斯的資助解了燃眉之急,兩筆重要的遺產也不容忽視。1863年11月,《資本論》第三稿《1863―1865年經濟學手稿》剛開了個頭,馬克思母親逝世,他得到了一筆可觀的遺產,600英鎊。1864年5月,馬克思“不能忘記的朋友”、日後他在《資本論》第一卷扉頁致敬的人威廉·沃爾弗逝世,留給他一筆更可觀的遺產,800英鎊。

就在沃爾弗逝世的那個月,馬克思又搬家了,格拉弗頓排屋以南幾百碼的位置,梅特蘭公園路1號,一幢面積很大的獨門獨戶的房子。房子住著很是舒適,每個女孩都有自己的房間,能養寵物,甚至還能舉辦舞會,男主人終於有了一間可以俯瞰梅特蘭公園的寬敞書房。關鍵是這房子的名字讓馬克思聽著耳熟,莫丹那別墅,咦……得去找安東尼奧·帕尼奇聊聊。

自從1856年遷往漢普斯泰特荒阜附近後,無論是格拉夫頓排屋9號,還是梅特蘭公園路1號的莫丹那別墅,乃至1875年3月馬克思最後一次搬家的地址梅特蘭公園路41號,離大英博物館的距離都要比迪恩街遠很多,步行少說得一個小時。《資本論》寫到第三稿,馬克思去大英博物館主要是核實資料和抄錄引文,偶爾他會翻翻醫學書籍,看看瘡疥有沒有更好的治療方法。12點左右,他會去羅素大街上的博物館酒館享用午餐。找個臨窗能看到殉道者聖喬治教堂的座位,點上一杯啤酒,微醺的感覺,Nice。酒館是布盧姆斯伯裡作家們的樂園,馬克思喝酒的座位,也坐過寫偵探小說的眼科醫生柯南道爾。兩人之間隔著很多年,1891年,柯南道爾從維也納回到倫敦後才成為酒館常客。這一年,作家決心同自己筆下的神探做個了結:“我考慮殺掉福爾摩斯,一了百了,他佔了我太多時間。”他沒得逞,因為讀者不樂意,酒保也在惡狠狠地盯著他。

馬克思與柯南道爾,典型的“在不同時間共享同一空間”。另一位作家,卻是“馬克思在倫敦”的敘述裡無法迴避的隱形主角,查爾斯·狄更斯先生。如果說馬克思後半生以維多利亞時代的倫敦為背景,那麼少了狄更斯,背景將會失真。他們倆,同城,同時代。從1849年馬克思到來至1870年狄更斯離世,倫敦是他們共同的舞臺,倫敦的霧是他們共同的朋友。

羅素大街朝東500米,道蒂街48號,狄更斯在倫敦唯一尚存的故居。狄更斯在此居住三年,1837年至1839年。成就不小,收穫《匹克威克外傳》《霧都孤兒》和《尼古拉斯·尼克爾貝》三部小說、瑪麗和凱特兩個女兒。道蒂街48號離迪恩街28號也很近,不到1.5公里。然而意義不大,即便依狄更斯搬離道蒂街那一年算,馬克思也要在十年後才移居倫敦。

馬克思在索荷那幾年,狄更斯住在塔維斯托克公寓,大英博物館北邊1公里。19世紀50年代,作家的熱力圖覆蓋了布盧姆斯伯裡,索荷是他行動軌跡的自然延伸。他愛去考文特花園的魯爾斯飯店就餐,也常去索荷廣場旁的弗依萊斯書店轉悠,上述地點,馬克思出門抬腿就能到。狄更斯很熟悉索荷的流亡者,1851年4月的《家常話》雜誌上,他用文字為這些人畫了像:“在索荷區的一家小咖啡館裡,人們正在編織著旨在破壞奧地利帝國統一的秘密計劃;一家廉價餐館的頂樓上,普魯士正遭受著24個波蘭人的威脅;在各色雪茄館內的小會客室裡,人們正在抽籤決定誰去刺殺路易·拿破崙·波拿巴……”

狄更斯下筆前,腦海裡是否閃過一位邋遢的大鬍子模特?問號藏在歷史深處,沒有關於狄更斯和馬克思見面交流的確切記載。也許可以大膽推測,在某個特定時間、某個特定區域,他們曾經如此之近——是索荷的小咖啡館,還是大英博物館的酒館?或者,其他什麼地方,譬如漢普斯泰特荒阜的一條悠長小徑。

21世紀,跨國地產商介紹漢普斯泰特的樓盤專案,“人文薈萃”是不可或缺的修辭,兩個大號註腳就是馬克思和狄更斯。搬到倫敦北郊後,週末帶著一籃子食物去漢普斯泰特荒阜野餐,是馬克思一家的保留曲目。此處也是狄更斯終身眷戀的地方,他在卡姆登鎮陰溼街巷長大,漢普斯泰特寄宿學校的畢業生,他的好友威爾基·柯林斯就住在荒阜西邊的莊園裡。他喜歡在漢普斯泰特荒阜散步,也會跟朋友們一起來此郊遊。馬克思肩上扛著小愛琳娜嬉鬧時,是否會同作家擦肩而過?一個值得期待的巧合,《大衛·科波菲爾》是少女時代愛琳娜的枕邊書。她的父親稱狄更斯是“傑出的小說家”,“在自己的卓越的、描寫生動的書籍中向世界揭示的政治和社會真理,比一切職業政客、政論家和道德家加在一起所揭示的還要多”。

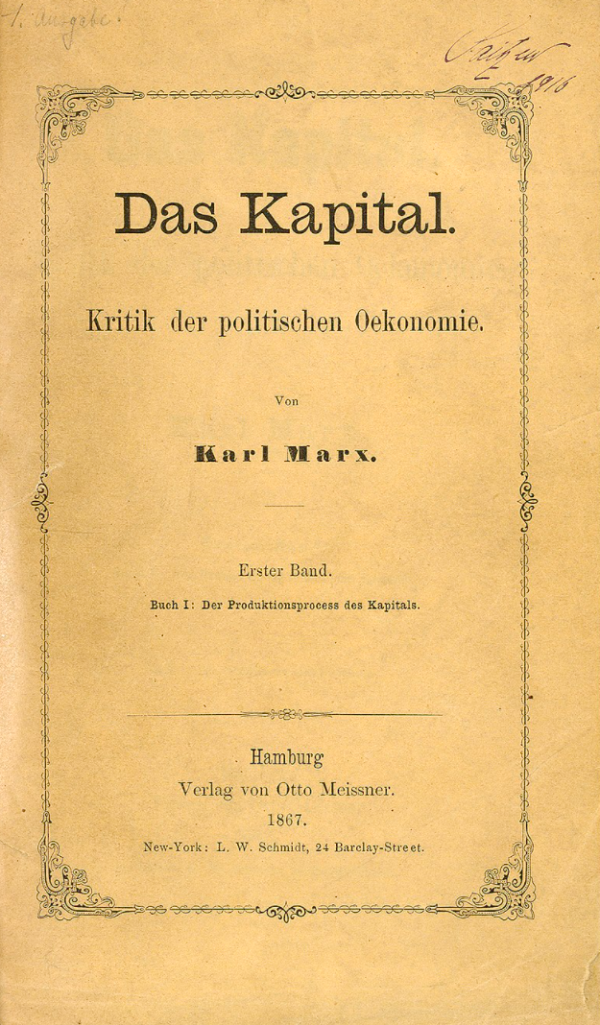

父親顯然是過謙了。在愛琳娜開始迷上《大衛·科波菲爾》的時候,1867年,馬克思最傑出的作品《資本論》第一卷在德國漢堡出版。這是一部既解釋了世界又改變了世界的書,人們用書中所發現的歷史規律,演算未來。

*** *** ***

1883年3月14日下午,梅特蘭公園路41號的書房,馬克思在他心愛的安樂椅上打盹時與世長辭。恩格斯說,19世紀下半葉最偉大的頭腦停止了思考。但馬克思逝世時,大部分倫敦人還從來沒有聽過他的名字,即便是最堅定的社會主義者也很少跟他有什麼聯絡。《資本論》的第一個英文版,要到他逝世四年後才問世。

馬克思本人,從沒對倫敦或英國產生過一絲好感。巴黎自帶革命的基因,倫敦則不是。儘管闊步向前的工業化和陷入貧困的勞動者,以觸目的方式並存於這座城市。奇怪的是,革命始終沒有到來。這座城市的居民似乎都是費邊主義者,安於自己的處境,等待歷史在漸進中得以完善。馬克思和他的思想,與倫敦是何等格格不入。也正是在巨大的張力中,日後撬動地球的能量悄然孕育。共產主義幽靈徘徊在維多利亞時代的倫敦,34年。倫敦是馬克思生活時間最久的城市,英國是馬克思生活時間最久的國家。

參考書目及論文:

《馬克思恩格斯全集》,人民出版社1956年版

《馬克思傳》,戴維·麥克萊倫著,中國人民大學出版社2016年10月版

《馬克思在倫敦》,阿薩·勃裡格斯著,中國人民大學出版社1986年6月版

《卡爾·馬克思:一個19世紀的人》, 喬納森·斯珀伯著,中信出版社2014年5月版

《馬克思與燕妮》,石仲泉著,廣東教育出版社2018年11月版

《恩格斯畫傳》,中央編譯局編著,華東師範大學出版社2005年10月版

《她這樣的一生:愛琳娜·馬克思傳》,瑞秋·霍姆斯著,廣西師範大學出版社2017年10月版

《大英博物館的故事》,出口保夫著,浙江大學出版社2012年5月版

《大英圖書館書籍史話》,大衛·皮爾森著,譯林出版社2019年1月版

《大英博物館日記(外二種)》,陳平原著,生活·讀書·新知三聯書店2017年2月版

《倫敦文學地圖》,唐娜·戴利、約翰·湯米迪著,上海交通大學出版社2017年10月版

《狄更斯傳》,赫斯基恩·皮爾遜著,浙江文藝出版社1985年6月版

《羅西尼》,鄒建平、施國憲著,東方出版社1997年1月版

《梅特涅:帝國與世界》,沃爾弗拉姆·希曼著,社會科學文獻出版社2019年6月版

《馬克思英國早期流亡生活中的朋友和同志》,湯伯杞編譯,河北師院學報社會科學版1994年第四期

《馬克思在倫敦迪恩街的日子》,夏瑾著,《光明日報》2018年06月06日第13版

《馬克思200歲,他和他的主義的63個面孔》,蔡一能、韓方航、孫今涇、蔣亦凡著,好奇心日報2018年5月5日

責任編輯:臧繼賢

校對:劉威