物道君語:

唐朝人的秋天,是另一個花季。

如果,花不開,會被認為是不道德的。

不知道從什麼時候開始,提到唐朝就會默默歡喜,嘴角上揚。

或許是年初時一出《唐宮夜宴》,幾個女孩子穿著紅綠衣服,畫著斜紅妝容,在玩鬧中跳舞,圓嘟嘟的很靈動,我們為之感到欣喜與歡樂,我們看見了唐朝活潑的世界。

是啊,誰能拒絕這樣飽滿的精神,充足的元氣,更何況那是一整個時代都如此活力。

如果說宋朝像月亮,給人灰暗中的星光,唐朝則像一個太陽,總是熱情擁抱世界。哪怕時入深秋,無邊落木蕭蕭,他們說秋天的風景是“雲霞”。

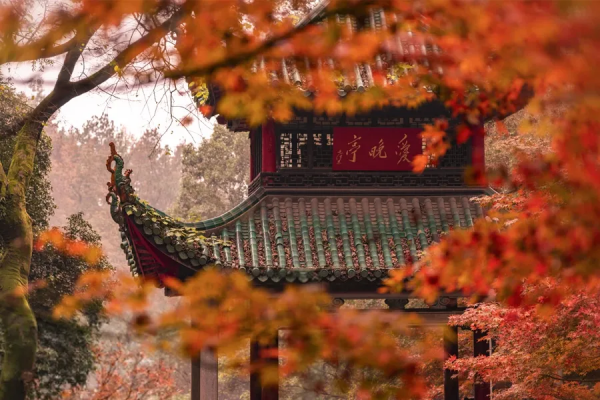

秋山裡,點染著深紅、淺紅、淺黃、赭色、墨色和螺青的色彩,絢爛如春。更有那“我花開後百花殺”的菊花,香氣沖天穿透了長安,滿城滿郭盡是黃金甲。

蔣勳在《說唐詩》中講到:“我常常用‘花季’形容這個歷史時期......(它)讓我們感覺到整個生命精神完全像花一樣綻放開來。”

唐朝人的秋天,是另一個花季。它包容著秋天所有的熱情,讓生命有機會地盡情釋放自己。

大唐秋色

宋玉在《九辯》裡提到:“悲哉,秋之為氣也。”此後很長一段時間裡,秋成了落寞孤獨的角色。

直到唐代劉禹錫說:“我言秋日勝春朝。”理由很簡單。一隻仙鶴猛地振翅一飛,衝入雲霄,推開層層密雲,秋空疏朗,詩人看見了“數樹深紅出淺黃。”

唐人眼中的秋色很直接,紅便是紅,黃便是黃,既飽滿,又極致,鮮有我們印象中詩人扭捏的情致。

霜葉紅於二月天

在今日的長沙嶽麓山中,有一座“愛晚亭”,是後人為紀念杜牧的詩句“停車坐愛楓林晚”而命名。

唐朝的一個深秋,杜牧正在驅車趕路,忽然撞見一片紅葉,點點火紅,撩得整個山頭都火熱了起來。是的,天再晚,露再寒,又有什麼可怕的呢,路也顧不得趕了,他只坐了又坐,看了又看。

唐人對紅葉,確實有著不一樣的情愫。他們在紅葉上題詩,“殷勤謝紅葉,好去到人間。”他們掃起地上的紅葉暖酒,“林間暖酒燒紅葉,石上題詩掃綠苔。”

他們的一顆心,彷彿像紅葉,一簇簇地,一坡坡地,一山山地,就要斑斕紛繁,映襯著藍天、白雲與秋水,就要紅葉配酒,映襯著內心火紅的熱情。

深秋蕭瑟麼?當然,因為有霜,霜落百草枯。但又如何,唐人偏愛秋天的火紅。

人間杏黃愛紛飛

想到唐人秋色,便就想起了西安觀音禪寺的銀杏樹。

相傳為唐太宗李世民所植,至今已有1400餘年。每到深秋,整棵樹就會變成通體金黃,若從高處看,周圍統一的灰暗色調中一株銀杏黃,明亮得讓人眼前一驚。

深秋的樹葉中,我獨愛銀杏。它的葉子像蝴蝶,扇形的翅膀,長風一送,就呼啦啦地從華蓋上出發、跌落,最後旋轉落地。銀杏的謝幕,是跳著舞的,而那種熠熠閃耀會讓人歡欣激動。

銀杏生命的最後,都是用最閃亮的顏色善待自己這一年的旅程,都是用最動人的舞姿謝幕人間。

這種驕傲,是唐人之秋。這種驕傲,就是覺得這個世界上沒有誰比他更精彩。

大唐秋遊

明天農曆九月初九,重陽節。在大唐,這是一個比中秋節還重要的節日,是官方認定的“三令節”之一,另外兩個分別是農曆二月初一中和節,三月初三上巳節。

愛重陽,是因為他們要盡情玩耍。

這一天除了佩茱萸、食蓬餌、飲菊花酒。皇帝還會賜給臣僚“鞭、鞦韆、氣毯”。其中“鞭”,是馬鞭,代表打馬球,“鞦韆”是女性愛玩的盪鞦韆,“氣毯”據說是現代足球的前身。

與宋朝喜歡平淡的不同,唐朝更喜歡折騰與出走。

九月九日清秋節

唐朝人把重陽節稱為“清秋節”。唐代《千金月令》記載:“重陽之日,必以餚酒登高眺遠,為時宴之遊,賞以暢秋志。”

對於普通民眾而言“暢秋志”,就是好好玩樂。他們攜著老人孩童,帶著酒釀佳餚,在重陽日登山,席地而坐,互相碰杯。

除了登山,他們還有登高樓,登高臺。王之渙《登鸛雀樓》,看見黃河依山盡、入海流,他明白要想見識更廣闊的世界,腳步就不要停。杜甫登泰山,同樣發出“岱宗夫如何?齊魯青未了”的感慨,命運如何誰能知道,但是我心有此願,就應該努力實現。

還有李白,只要長風吹來,只要大雁飛過,就該把愁啊苦呀拋卻腦後,就當開心地在樓上喝酒,“長風萬里送秋雁,對此可以酣高樓。”

秋,唐朝人總是以高來面對它。也許正是秋風吹盡繁密的樹葉,我們登上高樓,才能望盡天涯路,才能擁抱寬廣。

人需要一次壯遊

王維有一句詩我們很熟悉,叫“大漠孤煙直,長河落日圓。”初讀時,和《紅樓夢》的香菱一樣不解:“想來煙如何直?“

平常我們見到的煙,風一吹就散了,很難直,但當你真正去到塞外,煙是直的,因為足夠平坦遼闊。見過寬廣的人,更愛寬廣,就像大唐之人愛出遊,更把它稱為“壯遊”。

追尋唐人壯遊的最佳之地,或許在西北。

那裡李白去過,他見到的明月不是掛在隱秘的樹林間,不是細微、羞澀、朦朧,而是雄渾、蒼茫、悲壯,“明月出天山,蒼茫雲海間。長風幾萬裡, 吹度玉門關。”

這首詩叫《關山月》,是思念之詩,卻沒有一貫的含情羞澀,而是又幹脆又直爽,只願浩蕩的長風一送,越過幾萬里,吹過玉門關,告訴家中的婦人,“我想家了”。

大唐的秋月,圓的結實;大唐的秋情,愛得直接。

大唐秋城

尋找大唐秋城,是很難的,哪怕我們都知道今日的西安是長安,可一千餘年過去,古建築早就已經摧毀的摧毀,脫落的脫落。

在西安,沒有像明清,保留了紫禁城,當路過紅色城牆,還能觸控明清的氣息。大唐的建築不多,哪怕是古城牆,所保留的更多是明清那一段。

但卻印象深刻地記得在西安公交車上,聽到了廣播喊:“下一站,樂遊原。”恍然一驚,這會是唐朝人的樂遊原麼?

樂遊原是唐時長安一個高地,人們總是喜歡登上這裡,瞭望長安城。杜牧曾經獨自騎馬爬上去,雁過風起,吹開了密葉,遠處的大明宮隱約可見。

李商隱也曾在一個秋天心情不好,爬上來,秋天長安的陽光不烈,他直直呆到西下,再依依不捨送別,“夕陽無限好,只是近黃昏”。

還有大雁塔的鐘聲,興慶路與興慶宮,既細碎又片段,卻能夢見古老的唐時秋。

越古老越不易尋找,但越古老卻越厚重,而越厚重,尋找它就只需要驚鴻一瞥。

只有曾經足夠絢爛繁華,千年以後才仍有餘溫。

在《唐人時代》裡,作者這樣說:“夢迴唐朝,似乎並非一個夢那麼簡單,某種程度上,它代表了一種理想。”

理想在於,唐人好像永遠有使不盡的力氣,永遠底氣足得很。即使面對蕭瑟深秋,也不怕,向高處去,喊出來,放開來。

對秋天,唐人是毫不掩飾的,喜歡的時候,“晴空一鶴排雲上,便引詩情到碧霄。”難過的時候,就“抽刀斷水水更流,舉杯銷愁愁更愁。”

正視自己的情緒,無論開心,不開心,都是自己。

文字為物道原創,轉載請聯絡作者。