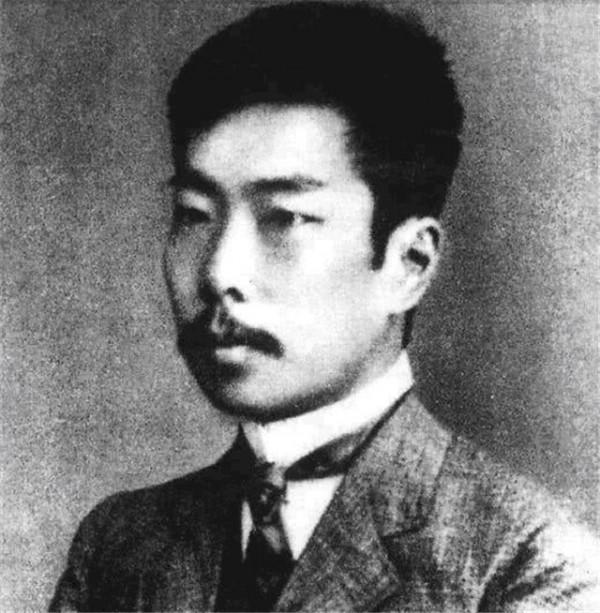

魯迅

魯迅,是中國著名的文學家和革命家。

他本是一個富家子弟,正是無憂無慮專享學業的年紀卻家道中落。

此後,他的生活一波三折,磨難頗多,因此對人對事有了更深刻的理解和認知。

救人救世,始終貫穿於魯迅生命始終。

在父親病重期間因遭遇庸醫亂開藥,他對中華傳統醫術反感,但他長大後卻立誓學醫,治病救人。

在覺察到學醫無法救中國後,他棄醫從文,轉而利用手中的一支筆桿,罵遍世間不平事。

他的文學作品緊跟時事,透露著對亂世的不滿,對軍閥、剝削者、侵略者的鄙夷,還有對陷落於困窘中的普通大眾的恨鐵不成鋼之心。

距離魯迅去世已經八十多年了,他留下的文字依舊在影響我們、激勵我們,令人陷入無限沉思之中。

1927年,魯迅在其發表的《而已集》中有這樣一段話:

“人往往憎和尚,憎尼姑,憎回教徒,憎耶教徒,而不憎道士。懂得此理者,懂得中國大半。”

道教、佛教在中國均已傳承幾千年,即使是現在,佛教和道教依舊是中國的中堅宗教之一。而道館、寺廟更是旅遊勝地,被人追捧。

為何魯迅要把和尚等和道士在一起對比?言語中甚至“踩一捧一”,好似透露出對和尚等的諸多不滿。

但實際上,魯迅並不討厭和尚,他生命中的第一位老師甚至就是和尚。

在他的文學作品《我的第一個師父》中,魯迅筆下的和尚師父善變通,又有些狡黠和可愛,魯迅是較為親近這位師父的。

魯迅對道士也無什麼態度,他甚至是個無神論者,不信鬼神、不信宗教。因此,若要說他厭惡和尚,對道士有好感,卻是站不住腳。

解析魯迅這番話,要從下一句入手“懂得此理者,懂得中國大半”。這番話,頓時把“憎和尚,不憎道士”給深邃化。

魯迅想透過這段話表明什麼?或許要從佛道在中國的起源講起。

佛道起源

佛教並不是中國的傳統宗教,它起源於公元前6-5世紀的古印度,傳言是古印度一個國家的王子看破塵世,創立並傳播此派。

魯迅

一直到了中國兩漢時期,佛教開始出現在中國。

據後漢書記載,當時的皇帝東漢明帝做了一個夢,夢見一位身形高大的金色天神飛向遠處。

醒來後他詢問臣下,得出結果,原是他界神明,於是請人請來佛祖。因此,從一開始,佛教在中國的傳播就獲得掌權者的極力推行。

有趣的是,佛教經典也特意記下這一過程:

“昔孝明皇帝,夢見神人,身有日光,飛在殿前。欣然悅之。明日,博問群臣,此為何神?有通人傅毅曰:臣聞天竺有得道者,號之曰佛……”

相比較於佛教在中國的開局順利,道教的傳播卻一波三折。

“道教”和“道家”通常被混為一談,雖然也有區別,但這裡就不加以詳細區分。

春秋時期,老子所著《老子》(《道德經》)被認為是確立道家學說的正統。

而早在三皇五帝時期的黃帝,早已提出“天人合一”的思想,被認為是道家學派的起源。

隨後,道家學說經過莊周、列禦寇、惠施等人傳播開來。

但,道學得以傳承,卻始終難以發揚。其“天人合一”、“無為而治”思想不利於維護統治,被當時中央集權掌權人所不喜。

因此,道教相比較與佛教,規模上始終難以企及,產業、口碑更是難以對比,甚至擁躉者數量也遠遠不足。

但為何如此推崇佛家的民眾卻反過來厭恨它?與佛、道教義與思想有關,也與人的自私性、劣根性有關。

人的自私

人們一向是隻信好的,不信壞的。相信命運,卻也相信一切皆可改變。

因此會出現一種可笑的現象,當人左眼跳時,會嘟囔著“左眼跳財,右眼跳災”;

但一旦右眼跳,那又立馬拿科學出來說事,什麼機體睡眠不足等等,總不會再和“右眼跳災”扯上一點關係。

倘若心中存有嫌疑,又會繼續有“拍手心3下,厄運退散”等說法。

“迷信卻不堅信”、“定命卻定不了人心”是魯迅在寫在散文《運命》中的核心思想,也是中國民眾生活幾千年的智慧核心。

說到底,不過只是為了尋求情感依託。

所謂對待佛教和道教也是如此,壞的不信,只信好的。那麼,在維護自身利益方面,總的來說,卻是道教居多。

首先,佛教認為,修來世。今世因,來世果。這一思想不符合人民的追求。

不管平日裡再如何祈禱,但人總是把自己前世、今生與來世分的清清楚楚。

前世做的惡關我今世何事?自出生以來“我”始終恪守禮節、謙卑忍讓、與人為善,當修今世因果,而不至於使所謂的前世拖累現在。

民國時期和尚

同等,來世的幸福又為何要“我”現在受苦?

且不說民眾對於轉世信任與否,但如果沒有以前記憶,脫離當下身份,那麼這所謂的“來世”獲得再多又和人現在有何關係?

相比之下,道教的“活在當下,享樂現世”則更符合民眾需求。

不管是道教傳承中的長壽丹藥,使人身體安康、長命百歲;還是道家所謂的“點石成金”使人財務富足;

亦或者玄乎的符咒等,可以輕易使人達成自己目標,免去奔波和勞累。都符合民眾追求當下、追求享樂的普世需求。

中國人憎和尚的原因還有一個是,和尚的存在影響了他們的利益。可以具體分為兩個方面。

一,寺廟寺中的免賦稅性、斂財性和聚眾性。

相比較道士的閒雲野鶴、各成一派,佛教具備更強的紀律性和規整性,佛家弟子在古代享有的權力也少有勢力可以企及。

最重要的一點是,入佛門者,可以免去賦稅和徭役。因此,那些出名的寺廟會特意大肆購置田地,儲備食物以待後期。

尤其是在亂世,生活朝不保夕之際,寺廟則成為許多貧困人家的選擇,想要以此逃脫賦稅和徭役。

但事情總要有人來做,這個人去做了和尚,那本來應該他交的稅相當於分攤到其他人頭上。

於是統治者會加重賦稅,引起民眾不滿,更多人投入佛門。一時間,國家陷入惡性迴圈之中,而佛門則藉此勢力越來越大。

比如在北周武帝統治時期,在佛教的最鼎盛時期,僧人就達到200萬,寺廟也有3萬多處。

當時北周人口人數才2000萬至3000萬之間,軍隊士兵數目也僅僅只有5萬餘人。

佛教勢力太大,不利於維護統治,也遭受那些不得入佛門的民眾不滿。

因此,在中國歷史上,統治者曾開啟數次著名“滅佛事件”。強制要求和尚還俗,歸家種田,娶妻生子。

二,佛教傳承講究脫離紅塵,他們對於掌權者是誰毫不在意,即使國家危難,但佛自在心間,他憐憫所有生命,因此放任一切失去。

總的來說,若在盛世還好,萬民追捧,香油錢賺得滿滿的。

若是亂世,他們諸事不管,且收納民眾(尤其是青壯年)的舉動不利於其他人的利益。

因此,和尚的存在已觸及中國絕大多數人的利益,他們追捧他,卻不妨礙受苦時埋怨他。

相比較佛教,道教的思想則有“兼濟天下”之意。

“道士下山”也是他們的傳統之一,當國家危難、民族存亡,道士必不會苟存,而是選擇與民眾共進退。

當亂世結束,國泰民安,那些道士卻又轉身就走,不留一片雲彩,繼續陶醉於山野之中。

另一方面,相較於和尚們的聚眾生活和嚴明紀律,道士則不喜規模更大,他們通常一座道館,幾個人就能撐起一家師門。

相較佛門只要有了“放下三千愁絲,皈依佛門”之心就會被收入門內,道士收弟子講究更多,根骨、悟性甚至師徒緣分等,設障頗多。

道教的離散型和小規模性以及“救世”心理與追求現世超脫,註定其不會成為統治者警惕的物件,也使得其既不會被民眾熟知,卻又被其信任。

說到底,不過還是人的自私性作祟,親近那些不傷害自己的、可以給自己帶來利益的勢力,遠離那些可能損害個人利益的勢力。

人的劣根性

之前所述,不過單單從佛道兩教來做解析。

但魯迅“人往往憎和尚,不憎道士”卻不僅僅只是佛道兩教的區別,和人自古就有的劣根性有關。

魯迅一向不信鬼神、不信宗教,這點可以在散文《運命》中得到佐證。

其間寫著:“假如有一種命,說是要連克五六個丈夫的罷,那就早有道士之類出場,自稱知道妙法……”

不僅如此,他對道士之流其實是有牴觸的,對於道家中的長生、尋仙更是持不贊同態度。

在另一篇文章中,魯迅提到:

“中國根柢全在道教,此說近頗廣行。以此讀史,有許多問題可以迎刃而解。後以偶閱《通鑑》,乃悟中國人尚是食人民族,因成此篇。此種發見,關係亦甚大,而知者尚寥寥也。”

至於和尚,相比較道士,和尚與魯迅的關係還要更親近一些。

《我的第一個師父》中,魯迅與他的師父、師兄弟關係不錯,他也曾養於和尚名下,被起了個佛家法名為“長庚”,還擁有兩件法寶。

寫那篇文章目的,主要還是為了談和尚現狀,隱隱揭露和尚們的“悠閒”生活,但魯迅始終不乏親近之意。

“三師兄比我恐怕要大十歲,然而我們後來的感情是很好的,我常常替他擔心。”

“交情是依然存在的,卻久已彼此不通訊息”都可以看出魯迅與和尚關係還不錯,甚至是有懷念在的。

因此,魯迅筆下的“不憎道士”並不能單純解析為他推崇道家,“憎和尚”也不能同等認為他就厭惡和尚。

這是一個純粹的唯物主義者,堅持反叛與掙脫,相信人的命運可以掌握在自己手中。

在《運命》中,魯迅就提到這一觀點。他通篇諷刺,講述中國普通民眾的生存,信命卻又不盡信命,骨子裡始終燃燒著反抗的火焰。

他雖說到:“都說中國人是定命論者,命中註定,無可奈何”,但“這運命是有方法轉移的”。

魯迅認為所謂命運不過是有志者進行抗爭之後,被迫失敗後的無奈推諉。因此,什麼“運”和“命”不過都是胡說。

所以,若要更深一層理解“憎和尚,不憎道士。懂此理者,懂得中國大半”卻要回歸魯迅所在時代,那個國危民難、人不是人的時代。

“和尚”、“尼姑”、“耶教徒”甚至是“道士”等等,更多程度是一種隱喻,藉此表達魯迅對時態的擔憂還有對人天性的揭露。

魯迅發表《而已集》的時間是1927年,在那之前和之際,中國遭受的磨難罄竹難書。

從1840年的鴉片戰爭,扣開中國國門,到之後的《南京條約》、《北京條約》等等均是民族陷落沉亡的推手。

等到魯迅出生,他更是眼睜睜看著國家經歷一次次革命,一次次失敗。洋務運動的失敗,《馬關條約》的簽訂。

到了20世紀,八國聯軍侵華,再一部喪權辱國條約簽訂。苦難始終沒有結束,至少在魯迅看來如此。

他提到人民憎和尚之等,一方面確實是這些和尚、尼姑、回教徒、耶教徒在民族革命之時,少有做貢獻,還往往拖後腿。

他得知的和尚生活富足,少用做什麼卻能獲得安穩富足生活,甚至還能娶妻生子。

不過是剃了頭的俗人,因著一層身份,倒比別人高大許多。

他得知當時的耶教徒欺男霸女,惹出不少教案,卻少有受懲罰。

相反,那時候的道士,倒是延承一致的“苦”與“窮”,是弱勢群體。

魯迅在用道士來比擬中國,把和尚等比作那些外來侵略者。

他曾在《漢文學史綱要》一文中評價莊子散文:“其文則汪洋捭闔,儀態萬方,晚周諸子之作,莫能先也。”

魯迅

可以看出,他對待中國傳統文化是報以讚賞甚至是驕傲的態度。

但是推古至今,本是天朝上國的中國卻遭受著曾經不看在眼中的文化侵略。曾經的中國傳統宗教,卻被外來者佛教欺壓。

由此可以看出魯迅的憤怒,還有他的恨鐵不成鋼之心。因此他說“人們往往憎和尚,不憎道士”,則隱喻著對那些外來者的反抗。

另一方面,卻和道士的弱勢地位有關。這卻與中國人的劣根性有關,同情弱小、厭惡強大。

人們往往善於從不幸者那裡獲得安慰,從優於自己者那裡產生憤恨。

對於那些弱勢群體,他們從不吝嗇施展同情與善心,於是說“不憎道士”,不過是生活困窮時的自我安慰。

“憎和尚”是因為絕大多數的和尚都要比他們的生活要好,於是產生不滿與妒忌。簡而言之,就是“見不得別人好”這種心態。

但魯迅從中,更是隱隱透露出一絲悲涼。只有“憎”,沒有“解”,正是那時期人民面臨的困境。

再次讀到:“人往往憎和尚,憎尼姑,憎回教徒,憎耶教徒,而不憎道士”卻已不再是原來心境。

須知,與人嫉恨之心不可有,對弱小者悲憫可以,重點是要如何打破僵局,使弱小者強大。

魯迅想的從來都是國家脫困、民族盛行,外來者離去,本土者強盛。只有這樣,民族才有希望。

所以他最後才會補充“懂得此理者,懂得中國大半”,希望藉此警惕人民,希望有一個盛世未來。