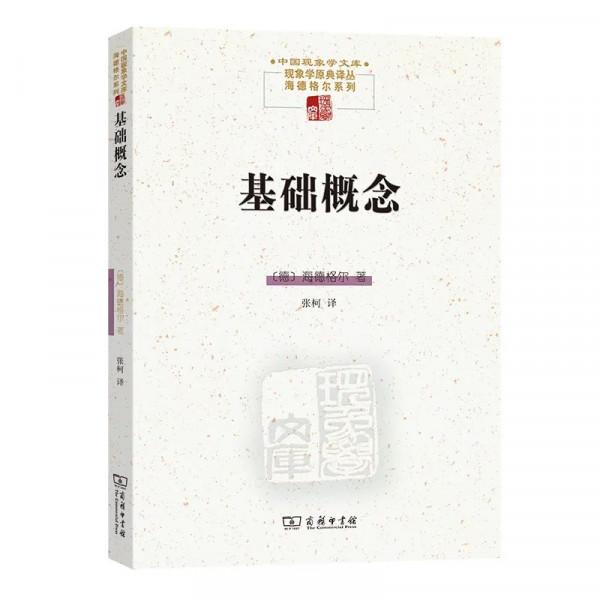

《基礎概念》

(中國現象學文庫·現象學原典譯叢·海德格爾系列)

[德] 海德格爾 著

張柯 譯

內容簡介:

《基礎概念》系海德格爾1941年夏季學期的弗萊堡大學講座,現編為海德格爾全集第51卷。海德格爾在此書中把“基礎概念”(Grundbegriffe)理解為“Grund-Begriffe”[根據-概念],他所思考的是這樣一些概念,它們為一切事物提供根據並且需用著在其本質中的人,這些概念包括:“存在”“根據”“開端”“存在與人”等。此書的核心主題因而乃是海德格爾思想的基礎問題:存在與人的關聯問題。此外,海德格爾後期思想的核心表述“存在之天命置送”在本書中已經作為嚴格的思想措辭而正式興起,本書因而也是研究海德格爾“存在之天命置送”思想的一個重要文字。

作者簡介:

海德格爾(Martin Heidegger,1889.09.26—1976.05.26),德國著名哲學家,20世紀最有影響力的哲學家之一,存在主義哲學的創始人,現象學的主要代表人物之一。

譯者簡介:

張柯,1977年4月出生,南京大學哲學博士,貴州大學哲學系教授。長期從事德國哲學的教學研究,迄今出版專著一部《道路之思:海德格爾的存在論差異思想》(江蘇人民出版社,2012),在《復旦學報》《中山大學學報》《孔子研究》等CSSCI刊物上發表論文十多篇。長期從事海德格爾著作的翻譯工作,在商務印書館“海德格爾文集”叢書中擔任了全集第1卷《早期著作》(主譯)、第10卷《根據律》(獨譯)、第16卷《講話與生平證詞》(合譯)的翻譯工作。此外本人還獨立翻譯了《海德格爾與恩斯特·榮格通訊集》(南京大學出版社)。

倘若我們說,存在是最易理解的東西,是被言說最甚的東西,是被遺忘最甚的東西,那麼這裡所命名的不就是這樣一種東西嗎——它僅僅應被歸於存在,只要它與我們的理解、我們的言說、我們的遺忘處在一種事後的關聯中?這所有屬於我們的東西,難道不是這樣一種東西嗎——它屬於人的配備,屬於人類主體的配備,因而一切與它有關的東西都立即褪色為一種“主觀性的東西”了?但我們據說卻應思考存在本身(selbst),亦即思考存在“自身”(an sich),亦即“客觀地”思考存在。

然而,一切與人有關的並且從這種關聯而來得到規定的東西,事實上不都已經因此立即就是“主觀的”了嗎?倘若如此,但為何“主觀的東西”立即又遭到了懷疑?無論如何,主觀的東西只有在一個“主體”存在的地方才存在著。但問題卻始終在於,人是否根本上是一個主體且僅僅是一個“主體”,人的本質是否僅限於去是一個主體。或許只有現代的和“最現代的”人才是一個“主體”,或許這一點是有其本己的根據的,但這些根據卻根本不足以保證,歷史性的人——我們本身就處於其歷史當中——本質上必然是且始終是一個“主體”,必定始終是“主體”。對於所有這一切而言,或許得澄清一下,人是“主體”究竟意味著什麼。倘若這恰恰只是對於那種人而言的——這種人是主體,能夠把存在者作為客觀東西提供出來,則又如何呢?倘若在最現代的現代中才達到了一種“客體性”,一種歷史此前從未知曉過的客體性,則又如何呢?這一情形的出現,僅僅是因為,人變成了主體。主體性並非已然意味著對真理的排除。

無論我們想要如何提出這些問題並回答這些問題,存在的那些規定(按照這些規定,存在是最易理解的東西、被言說最甚的東西、被遺忘最甚的東西)所意味的東西,都始終明確地關乎人和人的那些行為方式(理解、言說、遺忘),存在因而是從其與人的關聯而來被思考的,是按照人之形態而被理解的,因而被看作是“類似人的”(anthropomorph)並由此被擬人化了。我們並沒有進入與存在本身的關聯中,而頂多只是走向了我們人所想象的那種存在。

我們事實上就連這種困難都還沒有注意到,並且我們讓那種危險持存著,即我們處處都沒有思考存在本身而只是把存在給“擬人化了”。雖然存在的這種擬人化能夠始終給予我們一種對存在本身的概覽(雖說是一種混濁不清的概覽),然而我們卻還面臨著一種更大的疑慮,這種疑慮威脅著要摧毀現在所嘗試的所有對存在的沉思。

我們說:存在“是”最空洞的東西,“是”隱秘緘默,“是”最易理解的東西,“是”豐富洋溢。存在“是”(ist)——哎呀,在這種言說中,存在(由於我們把它說成某種“存在著”[ist]的東西)難道不是不可挽回地變成了存在者、因而就恰恰變成了它本應與之根本有別的那種東西了嗎?我們儘可以把這些關於存在的斷言無窮無盡地堆積起來,但它們事實上在第一步中就已經失效了,因為,對我們而言,以“存在是……”之形式進行的斷言事先就已摧毀了我們想要把握的那種東西,即:與存在者相區分的存在。但倘若存在立即向我們顯現為那種東西,即不同事物每每所“是”的那種東西,則存在——完全不考慮我們在對它進行表象之際是否把人之特徵賦予了它——在此還能夠根本地作為存在而顯現嗎?無論何處,無論何時,每當存在被提及的時候,所意指的立即就是而且只是存在者。

由此來看,“自然的”思維方式就贏得了其完全的合理性辯護。慣常的意見處處都固執於存在者,並且把所謂的存在解釋為一種“抽象”,解釋為一種不切實際的空話,認為正是這種空話讓所有追蹤存在的思想家們變成了傻瓜。因此繼而就可以看清,對存在的忽視和對存在之可問性的遺忘或許遵循著一種典型的見解,亦即這樣一種見解:就存在而論,到處都沒有什麼嚴肅認真的東西可以發問。慣常的意見因而就堅持於這一點:只有存在者“是/存在著”(ist)。

誠然——只有存在者,但什麼“是”與它在一起的呢?它,存在者,“是/存在著”(ist)。那麼何謂:它“是/存在著”(ist)?存在在哪裡呢?當我們贊同前述那種疑慮,把存在當作抽象給撇開不顧甚至去掉它並因而只接受存在者的時候,“存在者是/存在著”(Das Seiende ist)這句話又是怎麼回事?那麼就只有“存在者”持存了。但是,存在者“持存”(bleibt),又是什麼意思?這句話所意謂的東西難道有別於下面這句話嗎:存在者並且只有“存在者”“是/存在著”?當我們想要只是堅持存在者並且避免存在之“抽象”,十分強硬地僅僅逗留在存在者那裡,並因此說道“存在者是存在者”,這時,我們也還是言說了“是/存在著”並因而也還是從存在而來思考的。存在始終一再地向我們襲來,而且是作為我們絕非不能思之的那種東西向我們襲來。

因此我們就處在兩種同樣不可規避的界限之間:一方面,當我們思考存在並就之說道“存在‘是/存在著’”之際,我們立即就把存在弄成一種存在者了並因而否認了存在之本己的事業(Werk):存在被我們所拋棄(DasSein wird von uns verworfen)。但另一方面,無論我們在何處經驗到一種存在者,我們仍然都不能否認“存在”和“是”。因為,一種存在者,倘若我們沒有把它作為一種存在者來經驗的話,亦即著眼於存在來經驗它的話,它又應如何對我們而言是一種存在者呢?

存在已經自行向我們拋投和拋置了。存在:自行向我們拋置著並且被我們所拋棄,這看上去像是一種“矛盾”。然而,我們並不想把在此開啟的東西截獲到一種形式思想的形式性的模式中去。倘若這樣的話,一切就都只是在本質上變得稀薄了並且在一種“佯謬”(paradoxen)措辭的外觀下變得沒有本質了。與之相反,我們必須嘗試著經驗到:我們,被置於這兩種界限之間的我們,被置入到一種獨一無二的逗留域(Aufenthalt)中了,從中是沒有任何出路的。但是,當我們發現自身已被置入到這種無出路狀態中的時候,我們就會注意到,就連這種最大的無出路狀態可能也源出於存在本身。那些主導句事實上全都指示了存在的一種特有的二重性。

當發問活動以剛剛指出的方式遭遇了諸多看上去不可克服的困難,當思想發現自身被置入一種無出路的處境中,這時,按照過去思想的方式,思想還是能夠幫助自身脫離困境的。我們雖然已經拒絕了那種最切近的做法即查明確定一種矛盾並彷彿用一種“佯謬”來進行遊戲——因為[這種做法意味著放棄思想,而]思想的放棄或許是思想解決其任務的最可悲的方式了——但是,按照以往在通常流行的哲學問題中所使用的思維方式,著眼於現在所達到的那種無出路狀態,人們卻還可以有其他的想法,更確切地說是這樣想的:鑑於這種無出路之處境(一方面,存在能夠變得不可規避,但另一方面,當人們探討存在時,存在立即被弄成一種“存在者”了,如此就又使存在喪失了其本質),人們根本就放棄了存在之問題並且宣稱這一問題乃是一個偽問題。但或者人們也決定承認這種現在被揭示出來的無出路狀態(窘境)。人們於是也就必然以某種方式達成了對這種無出路狀態的理解。在這些情形中,那種受歡迎的做法——化不利為有利(aus der Not eine Tugend macht)——起了拯救作用。與之相應,我們可以鑑於我們的無出路狀態而說道:存在恰恰迫入了這種無出路的東西之中並且強取了這種無出路的東西本身。因此存在本身也就表明其乃是這樣一種東西,它同時是以下兩種情形:它不可避免地被表象了並且儘管如此仍是不可把握的。存在就如此這般地表明自身乃是這種東西,是這種無出路狀態,這恰恰就是存在之本質。這種彷彿由存在帶來的無出路狀態乃是存在之特有的標識。我們因而也就把這種無出路狀態當作一個謂詞,藉助於這個謂詞,我們也就贏得了關於存在的那個決定性的斷言。此即:每一次,在每一種試圖思考存在的嘗試中,存在都被顛覆成一個存在者了並因而在本質上被摧毀了;儘管如此,存在並不會讓人否認它乃是與一切存在者有別的東西。存在本身恰恰具有這樣一種本性,即它會把人之思想帶到這種無出路狀態中。倘若我們知道了這一點,我們也就已然對存在有了本質性的瞭解。

但我們真的對存在“有所瞭解”嗎,還是說我們只不過是查明瞭,在那種試圖去把握存在的嘗試中,存在是如何關乎我們以及我們之思想的?事實上我們所獲得的僅僅是這樣一種洞見,即我們無能於去把握存在本身。只要我們僅僅滿足於提出上述這種無出路狀態,我們就查明瞭一種“窘迫”。但伴隨著這種查明(它看上去像是一種重要的洞見),我們卻對那個逗留域——儘管完全不理不顧,我們始終都處在其中的那個逗留域——閉目不見了。因為我們在所有與存在者的對待行為中都需要著存在。但我們卻還是可以思考我們立場的另一種可能性,即我們既不對這種無出路狀態閉目不見,也不把這種無出路狀態本身以及對它的查明冒充為智慧的結論,我們寧可並且首先在這種無出路的處境中環顧尋視,排除掉一切想要從中脫離的匆忙打算。

當我們言及存在的時候,存在就被我們弄成“存在者”了並因而被拋棄了(verworfen)。但存在始終已經向我們拋置了(zugeworfen)。拋棄並且同時拋置,無論朝哪個方向看都沒有出路。倘若任何出路的缺乏指示著,我們根本不再可以思考出路,也就是說,我們要首先踏足立身於那臆想性的無出路的地方並稔熟其中如居本土,而不是去追求那慣常的“出路”,則又該如何呢?倘若我們所需要(beanspruchen)的“出路”源出於這樣一些要求(Ansprüchen),這些要求始終與存在之本質不相宜並且僅僅是源自對存在者的嗜求,則又該如何呢?倘若那無出路的東西(當我們想要把握存在的時候,存在就把我們置入這種無出路的東西中了)首先必須被當作一種暗示,它暗示出,我們已經在根本上被置入到何方中去了(我們在這裡所對待的乃是存在者),則又該如何呢?

這種“無出路”的地方並不意味著一種處境,我們不可將之等同於常見行為的某種日常“處境”,或者哪怕只是這樣比較都不可以。這種地方意味著一種尚還隱蔽的逗留域,我們歷史之本質的本源就歸功於這一逗留域。只要我們試圖透過那些歷史學的描述——對在歷史學意義上可知的諸多程序的歷史學描述——來讓這一逗留域變得可以認識,我們就沒有切中這一逗留域。因為這一逗留域乃是這樣一種東西,它關係著我們的本質。我們是否知道這一點或者我們是否只是挪移到一種沉思中去了,這都不是決定性的。

那麼,倘若我們或許根本就不知道我們在哪裡並且我們是誰,則又該如何呢?倘若迄今對那一問題(我們是誰)的諸多回答,僅僅是依據於對一種早已給出的回答的隨機運用,而這種回答,根本就不相稱於在現所觸及的這一問題(我們是誰)中可能被問到的東西,則又該如何呢?因為現在我們根本就沒有對“作為人”的我們進行發問,假定我們是在傳統含義中理解人這個名稱的。按照傳統含義,人乃是“生物(Lebewesen)”(animal,ζῷον[動物])的一種,只是所居住的地球上以及宇宙中的生物中的一種。我們知道這種生物,尤其是因為,我們自身就屬於它的型別。存在著大量的“科學”,它們給出了關於這種被稱作“人”的生物的知識,人們把它們統稱為“人類學”。有些書被冠以諸如《人》這樣的狂妄自負的標題,它們假裝知道,人是誰。彷彿美國的偽哲學——今天德國的科學正過於殷勤地接納著它——的看法已經表達了關於人的真理。

我們也可以隨意地在至為不同的、更狹隘或更寬廣的區域中確定“人”這種生物,例如在其日常活動的更狹隘或更寬廣的範圍中來確定之,或者在至為廣闊的地球之區域中來確定之,然而地球卻又只是茫茫宇宙中數以億計的星體中的一個。尼采在其《非道德意義上的真理與謊言》論文的開篇處說道:“在閃爍地澆鑄出無數太陽系的宇宙的某個偏僻角落裡,曾經有一個星體,在它上面,聰明的動物們發明了認識。這是‘世界歷史’(Weltgeschichte)最高傲和最騙人的一瞬間:但也僅僅是一瞬間。在自然的幾次呼吸之後,這個星體就會凝固,而聰明的動物們必須死掉。”人:一種在“自然”中出現的、配以聰明(理性)的動物,亦即animal rationale[理性動物]。

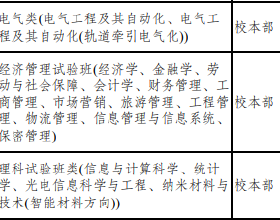

《現象學原典譯叢》已出書目

胡塞爾系列

現象學的觀念

現象學的心理學

內時間意識現象學

被動綜合分析

邏輯研究(全兩卷)

邏輯學與認識論導論

文章與書評(1890—1910)

哲學作為嚴格的科學

關於時間意識的貝爾瑙手稿

海德格爾系列

存在與時間

荷爾德林詩的闡釋

同一與差異

時間概念史導論

現象學之基本問題

康德《純粹理性批判》的現象學闡釋

論人的自由之本質

形而上學導論

基礎概念

哲學論稿(從本有而來)

《思索》二至六(黑皮本1931—1938)

來自德國的大師[德] 呂迪格爾·薩弗蘭斯基著

現象學運動[美] 赫伯特·施皮格伯格著

道德意識現象學[德] 愛德華·封·哈特曼著

心的現象[瑞士] 耿寧著

人生第一等事(上下冊) [瑞士] 耿寧著

回憶埃德蒙德·胡塞爾倪梁康編

現象學與家園學[德] 漢斯·萊納·塞普著

活的當下[德] 克勞斯·黑爾德著