乾隆二十四年(1759),清朝統一了天山南北。與此同時,新疆周邊的哈薩克、布魯特(即今柯爾克孜族)以及中亞的浩罕等部,相繼主動表示歸附。

拓展閱讀:讀書筆記:乾隆是如何搞定準噶爾汗國的?

一

乾隆二十二年(1757)六月,哈薩克部就曾向清朝:“今只奉大皇帝諭旨,加恩邊末部落,臣阿布賚願率哈薩克全部歸化鴻化,永為中國臣僕”;次年九月,哈薩克右部歸附清朝。

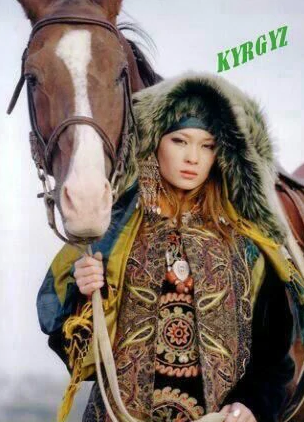

乾隆二十三年(1757),東布魯特諸部歸附清朝;次年,西布魯特諸部落宣佈歸附清朝,“今將軍自喀什噶爾傳諭我部,頒給印文......當率諸部,自布哈爾迤東二十萬人眾,皆作臣僕。”

除了哈薩克和布魯特諸部以外,蔥嶺以西的浩罕、塔什干、巴達克山等部,也紛紛表示願意歸附清朝。位於中亞費爾干納地區的浩罕、瑪爾噶朗(今馬爾格蘭)等部,在平定大小和卓之亂的過程中,與清朝產生了聯絡。

乾隆二十四年(1759),為防大小和卓逃竄,清廷專程遣使者至浩罕,向其首領額爾德尼伯克(1746—1770在位)及瑪爾噶朗、安集延、納木乾等諸城頭領闡明利害關係,旨在提前控制住通往巴達克山、浩罕等地的沿途關隘。

使臣到達浩罕後,不僅受到了熱情接待,額爾德尼伯克還親自奉上表文“請求內附”。乾隆二十五年(1760),乾隆皇帝頒佈敕書,正式接納浩罕為藩屬。納爾布塔(1770—1800在位)即位後,繼續對清朝稱臣納貢。

拓展閱讀:讀書筆記:清朝是如何搞定大西北的?

那麼問題來了,對於這些主動歸附的“中亞小弟”,清朝又是抱以什麼樣的態度與之交往的?我查了一些資料,接下來一起聊聊。

二

值得注意的是,儘管清廷將歸附的中亞諸部(國)視為“外藩”,但一直將其視同與朝鮮、安南的“外國”(拓展閱讀:“天朝上國”的輓歌:清朝的“宗藩體系”和“藩屬國”)。縱觀清朝的“中亞戰略”,主要有以下幾個特點:

1)各藩屬原則上接受清朝駐喀什噶爾和葉爾羌大臣的管制。如清廷向額爾德尼頒發的敕書中寫道:

“爾等僻處遐方,非可與喀爾喀諸部(相)比。爾稱號為汗,朕即加封,無以過此。或爾因系自稱,欲朕賜以封號,亦待來奏。朕惟期爾部安居樂業,俾遊牧各仍舊俗,即貢獻亦從爾便,如遣使入覲,朕自優加賞賚”,“汝受朕恩深重,應謹守法度,約束屬人,和睦鄰封,一切事務俱遵駐紮喀什噶爾、葉爾羌大臣等節制”。

一言概之,為了有效維護兩國的藩屬關係,清廷要求浩罕等國必須不定期前往喀什噶爾“納貢”,並與回部(南疆)定期前往北京朝覲。

據史料記載,從乾隆二十四年(1759)到嘉慶七年(1802)的,浩罕向喀什噶爾遣使納貢共計23次;從乾隆二十七年(1762)到道光元年(1821),浩罕使臣前往北京朝覲多達48次。與浩罕一樣,從乾隆二十二年(1757)到道光十年(1830),哈薩克使臣進京朝覲達到34次之多。

2)實際上,清廷不僅沒有在當地設立專門的管理機構,也基本不干預當地內部事務的管理,對各藩屬的“加封”只是名義上的的“承認”。

清朝認為,中亞藩屬的情況比較特殊,“則爾土地,即與朕疆界毗連,爾等若如哈薩克慕化來歸,朕將令照舊安居,不易服色,不授官爵,不責貢賦”。即只要求“中亞小弟”們“能約束所部,永守邊界,不生事端”,彼此間保持睦鄰和平的友好關係。

“它實際的作用,除了在浩罕比較其它所有地方更活躍外,只限於保持藩屬入貢者之間的和平,要求他們尊重並保護帝國的領土”。

3)不干預各藩屬國之間的爭鬥。由於彼此間無法調和的利益衝突,中亞各國(部)之間經常發生搶劫、擄掠甚至武裝衝突。當“受害者”向清廷“訴苦”時,清廷選擇一概不理。如乾隆在冊封阿布賚的敕諭中寫道:

“爾(阿布賚)宜與同藩和好,以圖永沐朕恩,如一味仇殺,彼此報復,又何所抵。此兩敗俱傷之事也......朕為天下共主,所有歸服藩夷臣僕,俱一體眷顧,並無左袒......爾惟恪共臣職,和睦同藩”。

18世紀後,日趨膨脹的沙俄向中亞擴張,很多國家迫於其壓力,不得不倒向沙俄一方。遺憾的是,面對這一百年未見的變局,清廷一直無動於衷。他們認為,清朝與中亞藩屬僅限於朝貢關係,“小弟”的內部事務不屬於自己的管轄範圍。隨著時間的推移,清朝在當地的影響力日趨衰微,最終徹底退出了中亞的歷史舞臺。

拓展閱讀:

- 讀書筆記:蒙古人是如何影響俄羅斯的?

- 一文概述:為什麼西方諸國害怕俄羅斯?

三

與浩罕等部相比,哈薩克、布魯克諸部與清朝的關係要更為緊密。因此,清廷對哈薩克和布魯克諸部也“更為關照”。

1)哈薩克

對哈薩克諸部,清朝一直施行免稅政策,這跟對其他藩屬的政策存在很大不同。坦誠說,清廷採取這一政策,主要就是為了能夠獲取足夠數量的馬匹,保障內地的需求。

不過,在貿易地點的選擇上,清廷一直比較謹慎,即限定在烏魯木齊、伊犁、塔爾巴哈臺等幾個地區。另外,在科布多、伊犁、烏梁海等幾個地方,雙方可進行“專門”的牲畜(牛馬等)貿易。

實際上,今天的哈薩克族,主要由生活在西北地區的古代塞種、烏孫、鐵勒、乃蠻、克烈、阿爾根等所組成的“混合民族”,不僅歷史悠久,還與中原王朝有著很深的淵源。

遺憾的是,清廷對於哈薩克“小夥伴”的認知,存在著很大的誤差。他們認為:“哈薩克即大宛也,自古不通中國......不知哈薩克越在萬里之外,荒遠寥廓,今未嘗遣使招徠,乃稱臣奉書,貢獻馬匹,自出所願,所謂歸斯受之,不過羈縻服屬”。

如此錯誤的歷史認知,讓清廷在解決西北問題時出現了嚴重的失誤,最終造成了不可挽回的損失。

2)布魯特

實際上,“布魯特”就是唐朝史書中的“黠戛斯”,是中國歷史上的民族之一。至於“布魯特”一詞,出自準噶爾蒙古人,後來為清朝官方所沿用(拓展閱讀:讀書筆記:誰是黠戛斯?)。不過在今天看來,布魯特部的“命運”與哈薩克部可謂大同小異。 如乾隆評價布魯特部:

“爾布魯特,本不與準噶爾相涉,但舊為鄰國,今準噶爾全部平定......但能約束爾所部,永守邊界,不生事端,朕亦不加兵騷擾。倘爾等不安常分,或越界遊牧,肆行盜竊,則系自啟釁端,斯時問罪興師,爾悔將何及?”

一言概之,乾隆將布魯特部放到了與高麗、安南一樣的“境外外藩(外國)”的地位。

清廷在平定西域後曾指出:“準噶爾蕩平,凡有舊遊牧,皆我版圖”,即將準噶爾部的全部遊牧地劃入清朝的疆域範圍。

但是,清廷不僅哈薩克和布魯特諸部劃到了疆域之外,還嚴禁他們跨境放牧,並在沿邊設立了卡倫(哨所),“至於境外,自北而南,則有哈薩克,自西而南,則有布魯特。壤界毗連,其禁(止)在於盜竊,故設卡置官,派兵巡守”。

四

到了乾隆統治後期,大批哈薩克和布魯特部眾湧入新疆地區。遺憾的是,對於這些入境放牧者,清廷並沒有實行有效管理,最終在西北地區的邊務上釀成了巨大失誤。哈薩克和布魯特部眾入境的原因,主要有以下幾方面。

1)沙俄對哈薩克、布魯特等部的原有遊牧的一系列侵擾,迫使當地大批牧民不得不逃入新疆境內。

就像同治元年(公元1862年)逃入新疆的哈薩克和布魯特人所說的那樣:“我們世居邊外,太平度日,今俄人說我們遊牧地方是他們的,被他勒索,因此進卡(倫)留下發辮,情願給大(清朝)皇帝出力當差”。

與沙俄不斷擴張相對應的是,清朝在邊界地帶設立的卡倫(哨所)和沿邊的巡查線路一再後退,如此“保守”的防禦行為,無疑助長了沙俄的侵略野心,最終使得西北地區的大片領土落入沙俄之手。

拓展閱讀:

- 讀書筆記:關於新疆,我們一定要提前瞭解的幾個“歷史常識”

- 讀書筆記:資料概覽,新疆與歷代中原王朝間的政治關係

2)清朝官方政策的變更

乾隆三十一年(1766)左右,清廷對於入境的哈薩克和布魯特部眾的相關政策,做出了重大的改變。前面提到,清廷曾明確規定,嚴禁哈薩克、布魯特部眾入境。但看到越來越多的部眾湧入境內,乾隆決定改變策略,即接收各部人眾“入籍”,並制定了“界內卡外納租遊牧”政策。

隨著時間的推移,哈薩克和布魯克部眾的借牧時間越來越長,借牧場所也由沿邊向內地擴充套件,遊牧方式也由季節遷牧變為固定居住遊牧。很多遷入的部眾選擇全面“內屬”,在政治上獲得清朝保護,成為了清朝的合法臣民。

但是,清朝對於越境諸部的“內屬”並不積極。“今人民漸多……即行收留,將來聞風踵至,多佔內地,於事無益”。一言概之,對於這些入境的哈薩克和布魯特部眾,清廷既不打算收留,也不打算驅逐,只是用抽稅的辦法允許其在境內放牧。

坦誠說,清廷這種“既來之則安之”的態度,讓西北局勢變得開始撲朔迷離起來。當新疆境內的哈薩克、布魯特部眾受到浩罕國的侵擾時,清廷不僅沒有加以保護,還以“卡外之事,與天朝無涉”為由撒手不管。

這樣的舉措,不僅讓哈薩克和布魯特人飽受摧殘,也讓清朝的領土主權受到嚴重損害。在與沙俄的邊界談判中,對方堅持要求以“常設卡倫”為界(前面提到,卡倫隨著沙俄的擴張“一退再退”),白白蒙受了大片固有領土的損失。

五

總的來說,清廷在平定西域後,依託自己比較強盛的國力,讓中亞的東部地區維持了長達半個多世紀的政治安定與經濟繁榮。“回部安靜,其布魯特、霍罕、安集延、瑪爾噶朗等貿易之人絡繹不絕”, “內地商人及外藩人等,鱗集星萃,街市交錯,茶房、酒肆、旅店莫不整齊”。

遺憾的是,到了乾隆後期,因朝政日漸腐敗,財政虧空嚴重,清廷在邊防事務上的開支日漸縮水,再加上當地官員翫忽職守,清廷在新疆的治理上出現了一系列問題。

與此同時,曾經的藩屬浩罕國也乘機發展了起來。到了19世紀初,它們不僅走上了四處擴張的腳步,並迅速發展為中亞地區強國。對張格爾勢力的支援行為,標誌著其與清廷長達數十年的藩屬關係宣告正式終結。

張格爾被擊敗後,浩罕依然“賊心不死”,甚至在道光十年(1830)發兵數萬直接侵入南疆。遺憾的是,清廷不僅未做堅決回擊,反而主動向浩罕妥協(道光帝要求“一切如其所請”)。

清廷的軟弱態度,進一步慫恿了浩罕在新疆的侵略行動。甚至在同治三年(1864),俄軍已經兵臨塔什干城下,距其亡國僅有12年之時,浩罕國依舊念念不忘對南疆的侵略,派遣阿古柏進入新疆地區,建立起所謂的“哲德沙爾國”。

忍無可忍的清朝,最終於光緒元年(1875)委派左宗棠收復新疆。截至光緒二年(1876)底,阿古柏失去了北疆的所有領土。光緒三年(1877)年,阿古柏勢力徹底被清軍肅清,新疆回到了祖國的懷抱。

結語

縱觀我國曆史,西北地區只有在受到外部勢力入侵,對中央王朝構成威脅時,其戰略地位才會得到重視;一旦危險消除,馬上又會回落至邊緣地位(乾隆對哈薩克和布魯特部的錯誤認知,何嘗不是具體體現?)。直到新中國建立後,西北地區才獲得了與內地一樣的經濟和戰略地位。

另外,對於這段歷史的再認識,對於當下中國面對和處理與中亞諸國的關係,也具有一定的參考和借鑑意義。