劉賀這一輩子,有兩次比較重要的出行。第一次是元平元年(前74年)18歲的時候去往長安,第二次是元康三年(前63年)時前往他新得的地盤海昏侯國。

前一次,劉賀的身份從昌邑王變成了大漢天子,這一次,他的身份從非帝、非王、非侯、非平民變成海昏侯。前一次的心情也許有些振奮,這一次的心情我們很難揣測。

車轔轔,馬蕭蕭,一支長長的隊伍從今天山東的昌邑出發。劉賀過去幾乎所有的人生都停留在這裡的王府。如今他不得不去往陌生的南方。離開他生活了快三十年的昌邑,告別熟悉的故城,告別父親的埋骨之地。不知道馬車上的劉賀有沒有回頭,不知道他有沒有暗暗掬一把沉痛之淚。不知道他有沒有意識到,這是他人生最後一次隆重地出遠門了。

從北方到南方,千里迢迢,趕往那個陌生的海昏。後來,他在海昏一住就是兩千年。後來,人們發現了他的墓,還在墓裡找到了他的三枚玉印章。

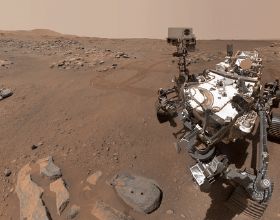

海昏侯遺址博物館的影片展示

(一)“劉賀”與“大劉記印”

劉賀在海昏沒有多少故事,直到去世之後很久,人們才發現了他在鄱陽湖畔的這座大墓。滄海桑田,物換星移,早已不是大漢世界,而這位曾經坐在皇位之上的天子,僅存下來幾顆牙齒。

人們在這個大墓中發現了一方玉印,出土於墓主遺骸的腰部位置。這枚印章幫助考古工作者認定了墓主的身份,因為印章上清清楚楚地刻著“劉賀”。

當然,就算沒有這枚“劉賀”玉印,一樣也能認定這座墓葬的主人是他。有劉賀被封為海昏侯的文獻資料,出土了“南藩海昏侯”的奏牘,有“南藩海昏侯臣賀元康三年酎金一斤”的墨書金餅,再根據這墓葬的規模,墓主的身份呼之欲出。但有了它,畢竟能證明得麻利一些。所以它被稱之為“認定墓主身份的關鍵證據”。

印鈕的造型,過去認為是鴟鴞,現在認為是幼螭。

除了這枚“劉賀”玉印以外,海昏侯墓還出土了一枚“大劉記印”的玉印,“大劉”表示墓主是漢室宗親,印鈕為龜形。西漢時有明確的官印等級制度,不同的材質、印鈕、系佩之綬帶代表了不同的身份地位。應劭《漢宮儀》中說:“諸侯王,黃金璽,橐駝鈕。列侯乃至丞相,太尉與三公,前後左右將軍,黃金印,龜鈕。中二千石,銀印龜鈕。”這樣看來,即使“大劉記印”應當是劉賀的私印,但漢代時私人所雕刻的印章也多從官印規制,這枚玉印上方圓雕龜形印鈕符合劉賀列侯級別的身份。而上文所談到的“劉賀”玉印以幼螭為印鈕,似乎其代表的級別還超過了“大劉記印”玉印。

“大劉記印”玉印,龜鈕,出於主槨室東室南部

(二)海昏侯的無字玉印

此外,劉賀墓中還出土了一枚無字玉印——它怎麼看都是個“正經印章”,但它的印面上沒有字。

在中國古代所遺留下來的文物裡,該有字而沒有字的特殊文物並不多,最著名的大約是乾陵的無字碑。但這枚無字玉印和無字碑顯然有著不同的意義。

只看外形,這枚無字玉印和“大劉記印”玉印非常相似,材質和尺寸幾乎一致,同樣設有龜鈕。不同的是,印面上沒有銘刻印文,乍一看是個“白板”|。那麼,劉賀珍而重之地把這枚無字玉印帶進主槨室,意義在哪裡?

它總不能是個隨手把玩的擺設。

感謝考古界人士費盡心力,為我們探尋了這一問題的答案。徐州獅子山楚王陵漢兵馬俑博物館的周黎、周波在《漢墓出土的無字玉石印》中進行了比較詳盡、可靠的分析。

他們指出,目前已經發現了約 25 方無字漢代玉石印,其中海昏侯墓和滿城漢墓各發現一方。從現有情況看,發現於男性墓葬特別是主棺室內的無字玉石印,印面長寬多在 2釐米以上,與漢代官印尺寸相似 ;而女性墓葬中的則尺寸較小,均在 2 釐米以內。

過去有人說這些無字玉印為“急就印”,因為下葬匆忙,沒有來得及鑿刻印文。這種觀點似乎有一些天真。對漢代王侯而言,造墓乃是大事,早早就開始準備,絕不至於時間緊迫到連在玉印上刻字的的時間都沒有。

周黎、周波認為這些無字玉石印所缺的僅僅是銘文,其他工序均已完成。以滿城漢墓出土的無字玉印為例,通體打磨拋光,盝頂上琢制螭虎鈕,印臺四周飾陰刻雲紋,工藝精湛,雕刻精細,以時間緊急為理由放棄最為重要的印文鐫刻毫無道理。

還有說法認為古人有意空置,以便帶入另一個世界銘刻印文後繼續使用。然而青島土山屯漢墓 M147 出土兩方玉質仿製官印,印面分別墨書“蕭令之印”和“堂邑令印”,以示生前曾為蕭令與堂邑令。

以此可以推測,第一,無字玉石印可能並非無字,只是墨書或朱書的印文脫落 ;第二,無字玉石印上所寫的可能是象徵身份地位的官職,為仿製官印。

無字玉印,龜鈕,出於主槨室東室南部

無字玉石印印文當為官職名稱而非私印名章。在海昏侯墓中已經有了銘刻“劉賀”印文的私印,那麼這枚無字玉印應當是記錄身份地位的仿製官印。依漢代制度,官吏去任後須上繳官印,不能用於隨葬,但可以另造仿製的官印放進墓裡。

海昏侯墓這枚無字玉印的印文可能是“海昏侯印”而非“昌邑王印”。按前文所引的《漢官儀》,諸侯用橐駝鈕,列侯等用龜鈕。如果劉賀還念念不忘自己曾經有過的昌邑王身份,那麼這枚無字玉印的印鈕應該不止是龜鈕而已。以漢宣帝對這位“廢帝”的防範、監視來看,他絕不允許明明只是列侯的劉賀帶著“王”的身份去往另一個世界。要知道,漢宣帝因為劉賀微微表露出對重新封王的期待,就直接削了他三千食邑,這件事見之於《漢書》

(孫)萬世又以賀且王豫章,不久為列侯。賀曰:且然,非所宜言。”有司案驗,請逮捕。制曰:“削戶三千。”

由於這一類朱書或墨書的所謂“無字玉印”出土數量比較少,還很難推測出一些更細緻的資訊,比如:

按照漢代禮制,是怎樣的身份、層級才能夠以朱書或墨書玉印隨葬?

玉印隨葬與漢代的神靈觀念有沒有聯絡,如果有的話,出於主槨室東室南部的這兩枚玉印分別起到怎樣的功能?

我們可不可以認為,海昏侯腰間的“劉賀”玉印使用螭鈕表徵著墓主身份,承載著護佑劉賀昇天的願望,而主槨室東室南部採用龜鈕的“大劉記印”與可能是“海昏侯印”的無字玉印的主要功用是鎮地或鎮墓?

……

這些,還有待考古界人士更深入的分析。

(三)從長安到海昏

馬車行走在老劉家的國土。

普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣。這是前所未有過的強盛的、富足的煌煌大漢,這是漢高祖“斬白蛇”、降暴秦,辛辛苦苦打出來的天下。八百多年後,白居易還寫了一篇《漢高祖斬白蛇賦》:“乃耀聖武,奮英斷。提神劍於手中,斬靈蛇於澤畔。何精誠之潛發,信天地之幽贊。”最後,漢高祖“氣吞豪傑,威震幽遐。素車降而三秦歸德,朱旗建而六合為家。”

這個天下,曾經是他劉賀的。

當劉賀坐在馬車裡,行進在無邊廣野上時,當他穿過一條條河流、越過一道道山樑時,當他想象著那個彭蠡澤邊不知道是什麼樣子的海昏國時,會不會想起在十一年前,自己曾經走過上千里路,奔向的那個恢弘的大城——

“漢之西都,在於雍州,實曰長安。左據函谷、二崤之阻,表以太華、終南之山。右界褒斜、隴首之險,帶以洪河、涇、渭之川。眾流之隈,汧湧其西。華實之毛,則九州之上腴焉。防禦之阻,則天下之隩區焉。是故橫被六合,三成帝畿,周以龍興,秦以虎視。及至大漢受命而都之也,仰寤東井之精,俯協《河圖》之靈。奉春建策,留侯演成。天人合應,以發皇明,乃眷西顧,實惟作京。”

在這樣一個福地,有無數巍峨華美的宮殿,這是大漢的王都,是世間最繁華之地:

“其宮室也,體象乎天地,經緯乎陰陽。據坤靈之正位,放太紫之圓方。樹中之華闕,豐冠山之朱堂。因瑰材而究奇,抗應龍之虹梁。列棼橑以布翼,荷棟桴而高驤。雕玉瑱以居楹,裁金壁以飾璫。發五色之渥彩,光焰朗以景彰。於是左墄右平,重軒三階。閨房周通,門闥洞開。列鍾虡於中庭,立金人於端闈。仍增崖而衡閾,臨峻路而啟扉。徇以離殿別寢,承以崇臺閒館,煥若列宿,紫宮是環。清涼、宣溫、神仙、長年、金華、玉堂、白虎、麒麟,區宇若茲,不可殫論。”

這就是班固在《西都賦》中所描繪的長安,也是劉賀被幹淨利落地驅逐出去、再也回不去的長安。

我們今天對劉賀的幾乎所有印象,都來自班固的那支筆。《漢書》不厭其煩地列舉著劉賀的種種荒唐之舉,在“秉筆直書”下,也能看出班固對劉賀的厭棄。班固一邊歌頌大漢的風華,一邊在《漢書》中毫不客氣地勾勒出一個荒唐、無禮、冷漠、劣跡斑斑的劉賀。

劉賀反正不知道自己會被這樣描寫,班固出生時,他已經去世七十多年,早成了冢中枯骨。三枚小小的玉印,已經從姓名、宗族、爵位三個方面確定了劉賀具有的身份,這是劉賀生前大約就能確知的,他就帶著這個身份入葬。至於後人評說,哪裡是他能管得了的呢?

注:本文部分圖片來自網路,如有侵權,請聯絡作者刪除。謝謝。