阿水

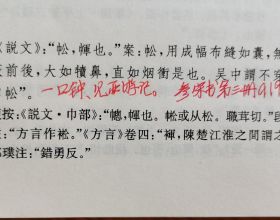

一個人只要活得夠久,記性不太差,就會發現生命裡埋藏了很多闇火。它們草蛇灰線地伏低在記憶邊緣,或附著於已被遺忘的物品,耐心等待被喚起的一天。當烽火臺點燃第一支火把,回憶燃燒的景象蔚為壯觀。這本關於林憶蓮三十年前粵語專輯《野花》的小書,身量雖小,卻點起烽火。1991年發行的概念專輯《野花》銷量慘淡,似巨輪擱淺在粵語流行音樂巔峰的尾聲。發行公司香港華納說它“太有型”。它的前衛、深意與豐盛,在香港市場遭遇“林憶蓮是在唱大戲嗎?”“粵語專輯裡怎麼會有國語歌?”“這首是快歌還是慢歌?”的質疑。

時間為它正名。快要擠到爆炸的香港樂壇真的爆炸了,金魚缸的玻璃破了,水裡的珍玩和雜碎一起攤在陽光下,接受時間的考驗。越多越多的人發現《野花》的價值,但凡哪張經典華語流行音樂榜,都不會忽視它。林憶蓮的忠實歌迷蔡哲軒,把它比作構建自己人生框架和道路的磚塊,“催熟”他長大的催化劑。抽掉這塊磚,他這幢樓就會倒掉。

如此重要,所以他要為《野花》寫一本書,專寫這張專輯背後的企劃和製作,採訪製作人許願和詞曲作者們,搜尋資料,把種種的機緣巧合凸顯。這本書遞給讀者一支放大鏡,隨著鏡片移動,紙上的舊痕和密碼不出意外地紛紛顯形。

先是《野花》的故事。1972年,加拿大“雲雀”(Skylark)樂隊的《Wildflower》意外走紅。1992年,華納唱片的金牌製作人大衛·福斯特錯過林憶蓮的《野花》。只差一點點,如果他播放了那張唱片,會發現第一首歌裡的一個樂句就是《Wildflower》——“Let her cry/ For she's a lady”。大衛·福斯特和“野花”的關係?他就是“雲雀”樂隊的創始人和鍵盤手。很久以後,讓這幾句歌出現在林憶蓮《野花》開頭的製作人許願,還將和《Wildflower》的版權代理人瓦莉·亨內爾見面,拿到這首歌的亞洲版權代理。

許願在籌備新專輯之初就想好,要把這首老歌放進新作裡。原歌中野花自由搖曳的風姿,正契合林憶蓮這張粵語專輯“無根而漂泊的現代都市女性”的主題。以“野花”為題,在專輯封面塗繪濃烈的花朵,環繞青蛇般鬼魅的歌者,直接衝擊了國人對野花的偏見。歷來家花不如野花香,野花毫不在意的美和肆無忌憚的生命力是對秩序的挑戰,使正統懼怕。偏偏這張專輯裡的每首歌對應一種花,不頌其美,不拘寓意,不問流派,只揚其品格,卻絕不是歷來褒揚的女德。林憶蓮代表的現代都市女性品格,和花姿一樣多變。風信子(《一輩子心情》)漂泊長情;荷花(《花之色》)自尊貴重,惟愛時無保留;薔薇(《薔薇之戀》)扎人時暗自泣血;牡丹(《再生戀》)誘惑,全情投入錯空的愛情。

蔡哲軒用“七寶樓臺”形容《野花》裡風格最龐雜放誕的《再生戀》,“嘻哈混著古樂、放克合著五聲、英文說唱穿插戲曲橫音、合成器糾纏著二胡、風雨音效衝擊著祭祀嗚咽……”,也可以放之於《野花》裡的每一首歌。每首歌都有天地任遨遊的氣魄,都與《Wildflower》從加拿大到香港的距離、二十年的時間跨度相襯。

我只劇透這一個關於野花的故事,免得敗壞讀者胃口,辜負作者用春秋筆法串起命運的用意。你要自己閱讀,按章節順序一首歌一首歌讀下去,自己發現星火,才有樂趣。

這本書裡,蔡哲軒和讀者分享搜尋、考據一件重要事體的酣暢。一首《夜來香》,他從十九世紀末法國人樂浜生(E. Labansat)開設的法國百代上海分公司,講到黎錦光和李香蘭的《夜來香》,與百代唱片同乘時代輪船赴港的林憶蓮父母,剝開《夜來香》和上海、香港與日本之間隱秘的聯絡。等故事說到半世紀後的林憶蓮新唱此歌,時代已從黑白走到彩色。上海女兒林憶蓮,請來新加坡的Dick Lee(李迪文),臺灣的張方露和香港周耀輝操刀編曲和填詞,音樂風格華洋雜處,塑造的人性甚至更復雜。林版《夜來香》氣味馥郁,豔光四射,它成了名副其實的90年代時代曲,酥麻的時代電流穿過40年代的風骨。

對待有預言性質的《一輩子心情》時,作者好像徐徐展開一匹綢緞,一一向讀者指出許願(林憶蓮當時的男友)和李宗盛在林憶蓮生命裡的進出,是如何被織進音樂的紋理中。林憶蓮的寧波籍父親、廣東籍母親的生命歷程和所愛所執(二胡、越劇)融入幕後作者的當下體悟,如昆蟲被永遠封印在音樂中。

回憶的密碼一個引向另一個,當年住在林憶蓮家樓上的填詞人周禮茂,正因在《夢了》(出自《夢了、瘋了、倦了》)中連寫四個“和當時自己的狀態非常符合”的“飄”字,才有了那張專輯的英文名字《Drifting》。“漂泊”於是靜泊在林憶蓮的心底,終於她把“無根和漂泊”引為新作《野花》的主題。周禮茂填的開篇第二首《只要我活過哭過》中有一句:“夢了瘋了倦了怕夜景/請容我甦醒”,嵌入上一張專輯的名字。這樣的環環相扣還有很多,經作者指出都露出水面,變成過河的石頭指向前路。

人的工作完成後,真正的作品會產生自發的生命力,駛出自己的軌跡。多年後許願意識到,是《野花》《沒有發生的愛情》《沒有你還是愛你》自己選擇了在一起,構成“女性靈與欲三部曲”。前幾首歌中的女性情慾覺醒在當年是石破天驚,卻不像今天的一些作品姿態僵硬,說教意味過濃。“三部曲”中的兩情相悅、錯身而過、再遇時的靈慾交織天然而然,全因林憶蓮充滿性張力的聲音,讓每一個精雕細琢的音符都散發迷醉光彩。她半句說教都不需要,就回到《詩經》裡男男女女兩情相悅,大方陶醉於愛情的好時光。

其它關於《野花》在粵語流行音樂乃至整個華語流行音樂敘事中的位置,它所折射出的時代場景、文化內涵、人心變遷,這裡不再累述。蔡哲軒是資深媒體人,浸淫在流行文化中的時間更久,從九零年代初的“拷帶”(用空白磁帶複製原版磁帶內容)到今天,他用各種介質聽過《野花》。他累積的見解融進小書各處,篇幅不多,但是觀察深刻,經常幾句話點醒“哦,原來是這樣”。

蔡哲軒和製作人許願長聊過,至擱筆也未見林憶蓮一面。“各位讀者現在手裡捧著的這本《林憶蓮:野花》,已是我和林憶蓮之間最近的距離,對此我無比滿意。”它是一個專業作者寫的一本只為滿足自己心意的小書,某種程度上來講和林憶蓮做《野花》的初衷一致。“只要我活過哭過/不怕我活錯哭錯/即使這也叫人性/讓我且一次任性”(《只要我活過哭過》)。

責任編輯:陳詩懷

校對:張亮亮