◎劍燒

在今天,寫一本關於林憶蓮的書,會不會太過於冒險?更準確地說是以林憶蓮的專輯《野花》為焦點輻射發散寫一本書,是不是已經可以用“鋌而走險”來形容?提到林憶蓮,可能為大眾熟知的還是李宗盛為她寫下的諸如《當愛已成往事》這類經典情歌,《野花》對很多人想必是一頭霧水。此外,作為華語樂壇首屈一指的女歌手,林憶蓮已經淡出公眾視野有一段日子了。關於她的故事流散在空氣中,或者已經說了很多,或者再說已經了無新意,如何從時間的長河中拾掇起散落的記憶,以嶄新的視角來別出心裁寫一本“半是溫柔,半是野性”的書,對作者是一個極大的考驗。

暗香浮動30年

樂評人蔡哲軒(墨墨)的新書《林憶蓮:野花》就是這樣的一本書。作為資深的音樂行業從業者,他的文字有一種含情脈脈又簡潔幹練之美。作為一個有著多年流行音樂聆聽經驗的樂迷,從1992年年初在上海海寧路勝利電影院旁的弄堂買下《野花》開始,他用了30年的時間來聆聽《野花》和林憶蓮,記憶的狂想混合歲月與文筆發酵成陳釀。

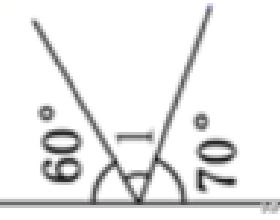

跟隨墨墨的視角,將時光拉回到20世紀90年代的最開始幾年。於香港樂壇而言,這段時間是極其特別的,譚詠麟、梅豔芳們淡出,“四大天王”還要在幾年後才會橫空出世,樂壇出現了真空期。按照正常的市場邏輯,林憶蓮應該抓住這個機會,繼續推出像《愛上一個不回家的人》般爆火的都市情歌。但她搖身一變,化身為“無根而漂泊的現代都市女性”,《野花》走到了市場的B面,銷量銳減的同時也攀登上藝術的高峰。

“太前衛了”“太難懂了”,這是當時市場的主流評價。在很多聽眾看來,處於事業上升期的林憶蓮出了一張奇怪的專輯。坦白說,用花來歌唱女性,並不是什麼新鮮創作,但用花來做一張概念專輯,用不同的花來歌唱不同的女性和不同的情感狀態,應該是華語流行音樂的第一次。現在看唱片文案“像是一個敢愛敢恨的現代女子,走過一回世間冷暖”,“夢過,瘋過,倦過的心,有另一種野性之美”,有種恍若隔世之感。

30年前的香港都市女性似乎和當下北上廣的都市女性遙相共鳴。粵語流行歌曲作為新鮮潮流傳入內地,經由時空發酵的當下,此刻才更能深刻體驗歌詞所唱,而非只是作為一種簡單的新奇之物看待。這中間有時間的奇妙之處,我們花了二三十年走過了林憶蓮們30年前走過的路。如今,內地的流行文化也反向輸出到香港,更多的香港藝人來內地發展,這些音樂人的流動對於坐在時空機中旅行的你我來說,一定百感交集。

夜來香的流轉

《野花》裡,林憶蓮翻唱了李香蘭的經典時代曲《夜來香》,一段傳奇就此展開。墨墨從法國人樂浜生的上海冒險記開始寫起,從擺地攤到建立百代唱片公司,筆鋒突轉到同一個平行宇宙下的湖南人黎錦暉。師範學校出身的黎錦暉,日後成為中國現代流行音樂教父,此刻正在湖南長沙成立音樂社,隨著“新文化運動”興起,藉由時代起波瀾,1922年,音樂社移居上海,改名“明月音樂會”。透過為以百代唱片為主的唱片公司和以聯華影業公司為代表的電影業創作歌曲,黎錦暉成就了自己的事業,也開創了中國現代流行音樂的雛形。

故事還在繼續,黎錦暉的弟弟黎錦光隨後也加入到創作隊伍中。1944年的夏夜,在今天上海市徐家彙衡山路811號,即百代唱片公司小紅樓遺址,一次偶然開啟窗戶,窗外的花香飄來,啟發他寫下《夜來香》。《夜來香》從被創作出來,一直沒有找到合適的演唱者,直到碰到李香蘭,受過正統聲樂訓練的她堪稱完美地詮釋了這首歌。之後,《夜來香》大紅大紫,從上海火遍全中國,席捲日本東南亞。日本投降後,李香蘭因日裔身份被遣返,歌曲也因此被禁。

新中國成立後,上海唱片業部分南遷香港。至1953年,以上海百代唱片公司為原型,英國EMI公司成立了香港EMI百代唱片公司,時代曲在新發行的唱片中再次響起,而其中自然少不了《夜來香》。復活後的《夜來香》迎來了一個個翻唱,鄧麗君、蔡琴、費玉清等知名音樂人都翻唱過。當林憶蓮面對《夜來香》,她要嘗試擺脫“男性凝視”,去在這首歌裡唱出現代女性的獨立。周耀輝重新填入的歌詞,搭配 chill out 電子風格,林憶蓮唱出來了“如花的香氣偷偷撲入他裡面”,你會感覺到顛覆原曲的感覺。這樣,一首歌的前生今世,一首歌在時代浪潮中的流傳,如何被不同歌者以不同風格闡釋,都在墨墨的文字中一一被呈現。

野花如冰山

林憶蓮繼續著野花的綻放,也繼續著無根的漂泊。從香港到臺北再到上海,從華納唱片到滾石唱片再到EMI百代唱片公司,如此流轉,在林憶蓮這一串串經歷交織而成的小宇宙中,那些被激盪的個人生命史,夾雜著事業與愛情,變得糾纏而傳奇。墨墨藉由音樂書寫來完成多年來的心願,我們得以從單純地聽歌,到知道一張專輯是如何從企劃到創作再到製作和最後發行的,唱片工業幕後種種也變得鮮活起來。

讀這本書的很多時刻,像是乘著時光機,從1991年12月專輯發行的日子開始,橫跨兩岸三地,來了一趟跨越30年的時空旅行,途中的景緻如此豐富,如此迷人。《林憶蓮:野花》這本小書,變得越來越大,像博爾赫斯故事裡的沙之書般,不斷地展開,伸延至我未曾想到的境地,《野花》成了華語樂壇歷史敘事冰山露出水面的一角,由此一角,我們看到水面下的整個冰山。

關於本書的書寫,我印象最深刻的是墨墨在結尾寫道“不敢採訪林憶蓮”。這個不敢不是因為膽怯,而是他覺得“和她之間的距離保持在偶像和歌迷之間在上世紀那樣的距離感是最好的”。這是一種十分微妙的距離感。身兼林憶蓮歌迷和音樂寫作者,寫這本書是他的雙重夢想,如今這兩個夢完美地重疊在這本書裡了。站在《野花》的平行宇宙中,墨墨望著自己和那些生命歷程遇到的音樂和人,夢想和歲月交織之處,終成這部溫柔的野性之書。