呼延雲

五柳先生愛菊是有了名的,所作詩篇亦多見菊:“採菊東籬下,悠然見南山”,“秋菊有佳色,不同桃李枝”,“芳菊開林耀,因風傳冷香”……也許正因為他的緣故,才有了周敦頤在《愛蓮說》裡的那一名句:“菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也。”借物喻人本就是中國古典文學之所長,於是後世便將那些出塵高士以菊花相擬。而古代筆記中每每提及菊花,總是少了幾分奇詭,多了幾分高雅。

秋高氣爽,正是讀書的時候,閒來翻閱明代筆記《古今清談萬選》,見一記述和州異菊的故事,雖然所寫的乃是男女韻事,卻與平常的狐仙別有不同。

“和州之含山別墅,四望寥廓,草木繁盛,春花秋鳥,幾度歲華,人亦罕到之者。”洪熙(明仁宗年號)年間,有個名叫戴君恩的人在旅途上迷了路,不知不覺走到了這裡,但見“疊疊朱門,重重綺閣,煙雲縹緲,望之若書畫然”。戴君恩感到很驚訝,佇立良久,正不知是否借宿,忽然門開了,走出兩位佳人,一位著黃衣,一位著白衣,請戴君恩進去歇息。戴君恩跟隨她們一路前行,“歷重門,登崇階,乃至中堂”。兩位佳人端來美酒和佳果,戴君恩用後感覺微醉,就觀賞室內的字畫,“見壁間掛黃、白菊二幅,花蕊清麗,筆端秋色盈盈”,頓覺賞心悅目,便與兩位佳人以畫作詩,先詠黃菊曰:“蝴蝶不知秋已暮,尚穿籬落戀殘金”,又詠白菊曰:“寂寞有誰知晚節,秋風江上白芙蓉”。接下來一夜風流,自不必贅語。

第二天戴君恩要繼續趕路,兩位佳人一再挽留不得,於是黃衣佳人贈以金掩鬢,白衣佳人贈以銀鳳釵,作為留念。轉過年來,戴君恩又去含山別墅,雖然尋得舊址,卻不見所在,惆悵中“急取掩鬢、鳳釵視之,皆菊之黃、白瓣也”,才知道自己所遇乃是二位菊花仙子。

這段筆記所述,倘若放在才子佳人的故事中,當然未免落入俗套,但是倘若與狐仙幻化迷惑書生的內容相比,顯然要雅緻得多。

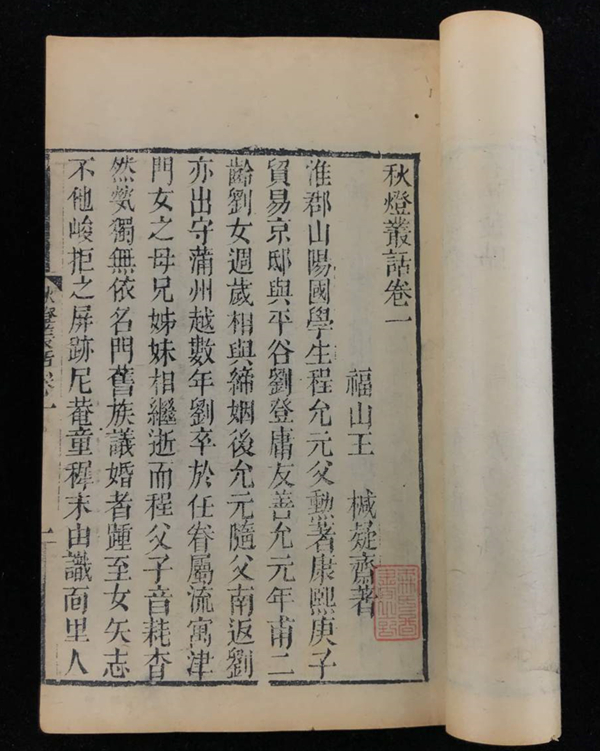

“女仙”如此,“男神”亦是如此。清代筆記《秋燈叢話》記山東泰州一個名叫劉月潭的人,“雅好菊,有淵明之癖,每聞佳種,必多方購致,秋日花開,燦若錦繡”,泰安當地人公推劉月潭為菊藝之冠。這一天,有位道士翩然而至,說自己在南山下種菊數畦,頗堪寓目,邀請他前去鑑賞。劉月潭欣然隨之同往,“穿林渡澗,約數十里,至其處,則叢菊盈谷,花大若盤,不下百餘種,光豔奪目,晶瑩可鑑”,劉月潭不禁目瞪口呆,才知道自己往日所種之所謂的奇珍異品,根本就不值一提。這時他發現一株菊花的根部綻開幾棵嫩芽,長尺許,覺得奇怪,便問道士這是怎麼回事,道士說這是因為土地肥沃,加之種植技術特殊,“故發獨早耳”。劉月潭慧眼獨具,希望他能將此嫩芽相贈,道士開始不同意,後來禁不住他再三懇求,“始分兩芽授焉”。臨走時劉月潭又折了一枝白菊帶回家,“插諸瓶,隆冬如斯,經春分乃萎”。至於那兩棵嫩芽,他更是極為精心地種在花園裡,小心培育,“花發,與道人所植無異,第微欠晶瑩耳,次歲開漸小,三年乃同凡質”。劉月潭還想再求道士賜花,便尋訪故地,誰知舊日的叢菊盈谷,只剩一片荒煙蔓草,方知那道士乃是花神所化。

二、秋菊之落英,食之可長生

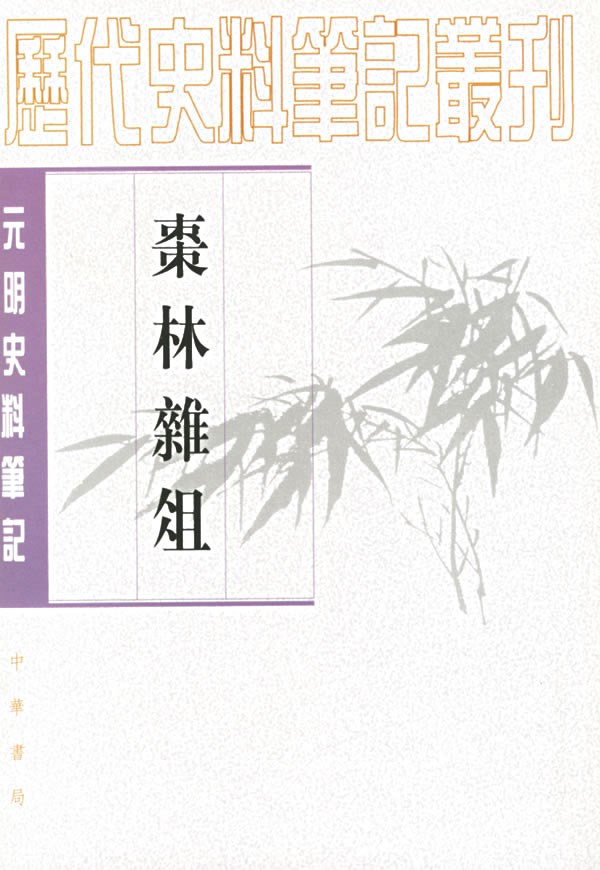

花神的有無姑且置之不論,中國古代的菊花栽培技術卻實在是高超。據史料記載,菊花在中國的人工栽培有三千年的歷史,談遷所撰筆記《棗林雜俎》中引趙俊谷之《菊譜》曰:“其名著於《月令》,餐於靈均(屈原),紀於《本草》,盛於南陽。陶潛籬之,杜甫叢焉。幽人騷客率以發詠,至宋人譜之而大備,色之殊者或如墨,或崇及尋丈,色品繁阜,宜隰及圃。中者宜原野,下者蔓衍丘陵……”文中提到的“至宋人譜之而大備”,乃是指宋代出現了大量記載菊花栽培技術的相關專著,而在實踐上也不斷取得成果,除了傳統的黃白二色之外,還出現了桃色和胭脂色,史鑄在《百花集譜》中記載的菊花更是多達131品。尤其值得一提的是,宋徽宗還培育出了一種銀色的小菊花,但技術高度保密,以使其不至於流佈民間,所以宮內給這種菊花取了個名字叫“不出宮菊”。

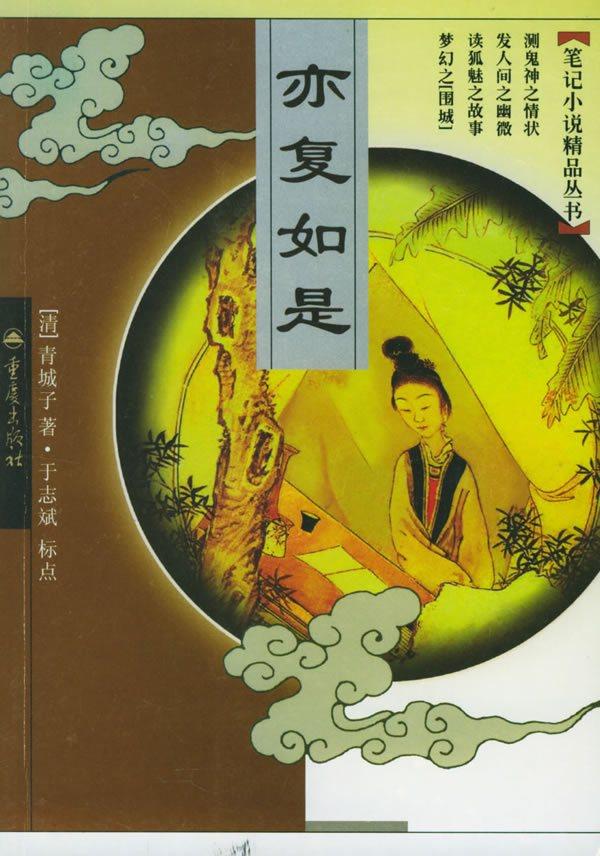

清人宋永嶽在筆記《亦復如是》中記載了兩則與菊花相關的宋代名人典故,又都與王安石有關。一則說的是王安石《詠菊》中有“黃昏風雨過園林,吹得菊花滿地金”之句,蘇東坡見了給人家續上兩句以做嘲諷:“秋花不比春花落,為報詩人仔細吟”,意思是菊花哪有被風吹落的。後來他被貶黃州,發現那裡的菊花被秋風一吹就遍地花瓣,“始大愧服”。另一則雲:諷王安石《詠菊》者並非蘇軾,而是歐陽修,王安石聽說後笑曰:“歐陽九不學之過,豈不聞楚辭雲‘夕餐秋菊之落英’?”然而宋永嶽撰此筆記並非徒錄舊聞,實乃考其真偽。他說自己到過黃州,“適值菊月,正欲一驗其落,遂停居月餘,其菊盛開之後,漸萎而枯,與別處皆同,唯單瓣紫菊偶落數瓣,始知黃州菊落之說不足信也”。

“吹得菊花滿地金”不值一哂,“夕餐秋菊之落英”卻大有說道。菊花苦寒,性涼,有除風熱、益肝補陰之效,其食用和藥用價值在很多古籍中都有記載,尤其泡酒,更所謂“杯中體輕,神仙食也”。然而蘇東坡卻是不信,“以為士不遇,窮約可也,至於飢餓嚼齧草木,則過矣”,直到他後來被貶密州,窮得連飯都吃不飽,只好跑到古城廢圃中挖枸杞和菊花苗食之,才捫腹而笑,知古人所言不謬。他在《後杞菊賦》中說:“吾方以杞為糧,以菊為糗(指炒熟的米),春食苗,夏食葉,秋食花實而冬食根,庶幾乎西河、南陽之壽”——在如此困境中猶做比肩仙人高壽之想,也實在是樂觀之至了。

三、所謂花神者,即是養花人

養菊、食菊、飲菊,確能使人達到長壽之道,這裡面其實並沒有什麼玄虛的道理,只是嗜此者多為避世居幽,清心寡慾之士,當然有利養生。

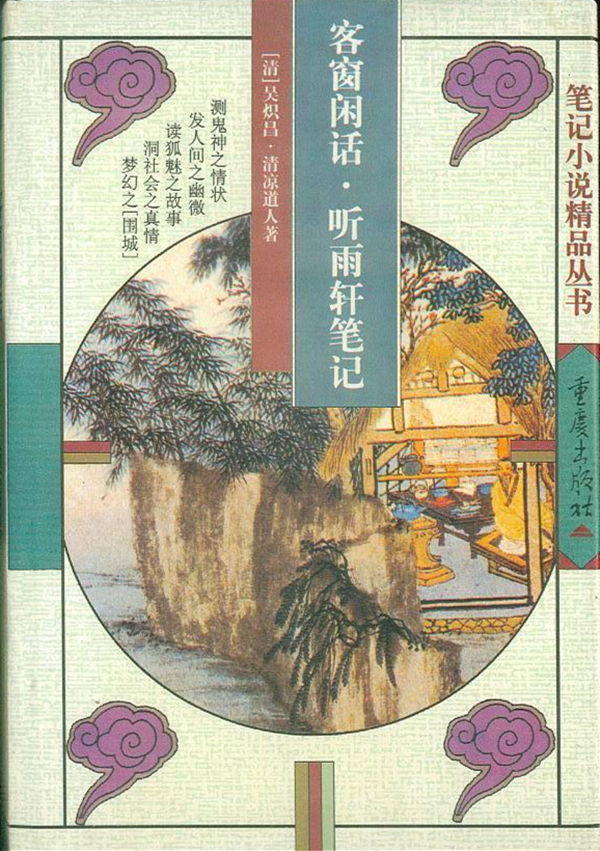

清代文人徐承烈在《聽雨軒筆記》中寫家事:“先大父(祖父)退圃公,性愛菊,少時有菊癖之稱,因鐫之印章,中年後以家業中落,事故變遷,遂無暇事此。”乾隆丁卯年間,徐承烈偶於道中拾菊秧一株,種在庭院裡,其祖父見之而觸動了舊之所好,“因遍覓佳種藝之”。每年種植菊花在二百叢以上,“春分前後,則分苗於庭下隙地及瓦盆中,晨夕澆灌栽培,不厭不倦”,這樣到了秋天,滿園菊花便綻放得燦若雲霞了。附近的名士多來觀賞,免不了題詩作畫,退圃公最喜歡的乃是蔡封繡所作之詩:“北山之北,西山之西,有叟退圃,淵明襟期;鋤園半畝,種菊一畦,人兮菊兮,晚節相齊。”等到花謝了,則以竹籤記其名目,插之盆中,為來年的分植做好準備。

此後,退圃公植菊三十年,未嘗間斷,這樣到他九十三歲,元夕那天他忽然做了一個夢,夢中見一老叟,幅巾野服,鬚髯蒼然,手裡拿著一株黃菊,扶杖近前曰:“吾與公周旋數十年,今將別矣,然把晤之期不遠,容當再見耳。”退圃公醒來十分驚異,把這個怪夢對家人講了,不知何解。及至春分,滿園菊苗竟無一發者,退圃公鬱鬱不樂,如失良朋。徐承烈想起祖父所做之夢,知道老人家大限已至,卻不敢對他言說。等到暮秋時分,退圃公偶感微疾,雖進藥餌,卻病勢不減,老人家這時也心性清明,對徐承烈說:“前叟來邀我,我去矣。”遂瞑目而逝。徐承烈悲痛之餘,暗自感嘆:“公性情曠達,初不以窮通生死系其心,故來去攸然,絕無留滯,而藝菊數十年,神氣與之融貫久矣,是以下世時,花神預來相告耳,亦奇矣哉!”

於是筆者想起著名文史學家石繼昌先生在《春明舊事》中記載的一段典故,近代京華藝菊名家首推宣武門外上斜街的趙宅,主人名鉽,字象庵,前清時曾任內閣中書多年,極擅菊花栽培,每到花期,賞花人無論識與不識,但上門者一律盛情款待。菊花一般盛開於九月,花期一個月左右,而趙宅的菊花可以開過冬至,與新正的寒梅相銜接,這就足見其奇,人們問趙鉽是用了什麼秘方達此功效,趙鉽的回答是“春夏之栽培灌溉,秋冬之供養愛惜”。時人慨嘆之餘,以一聯讚美趙宅菊花曰:“直以菊花為性命,果然松雪是神仙。”此聯中“松雪”二字乃是簡化趙孟頫之號“松雪道人”以為之,隱指趙鉽乃真花神是也!

大概再沒有比這一聯句更能說明,“所謂花神者,即是養花人”了吧!

責任編輯:顧明

校對:張亮亮