今年年初,《你好,李煥英》以54億的票房位居中國影史第二。

同時期,另一個版本的《你好,李煥英》悄悄上映。

劇情簡介幾乎“複製”:

女兒回到過去,和年輕時的母親相識,成為好朋友。

抄襲?誰抄襲誰?

看到最後,Sir才發現:

這是兩部完全不同的電影。

或者說。

它不必是“李煥英”第二。

《小媽媽》

Petite maman

今年3月,《小媽媽》亮相柏林電影節。

9月,北京國際電影節上映,一搶而空。

大致猜到,都是衝導演去的:

導演瑟琳·席安瑪。

上一部作品,是被譽為“女性版《請以你的名字呼喚我》”,獲戛納電影節最佳編劇獎的《燃燒女子的肖像》。

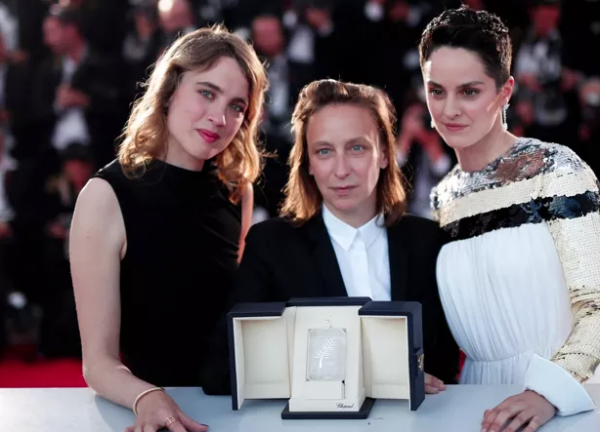

△ 中間:瑟琳·席安瑪

2020年,《寄生蟲》慶功派對上,只見奉俊昊擁抱著瑟琳·席安瑪,還將最佳國際影片的小金人獎盃交給她。

奉俊昊安慰好友,這個獎應該由你來拿。

《小媽媽》,同樣有被叫作“法國版/兒童的《你好李煥英》”。

但“××”版本的“××”不是介紹導演瑟琳·席安瑪最好的方式。

瑟琳·席安瑪有自己獨特的電影風格。

她曾經說:

“每一位導演都應該創造屬於自己的電影語言。”

她一直是這麼做的。

《小媽媽》,不是成人視角,而是清澈的兒童視角。

小媽媽,指的是兒童時期的媽媽。

當你有機會遇到兒童時期的媽媽,你會和她說些什麼,做些什麼?

《小媽媽》給的一個答案或許是:

什麼都不必問,什麼都不必做。

但在兒童的視角中,早已超越了母親和女兒之間的悲傷。

瑟琳·席安瑪的電影語言,是極簡。

從沒有多餘的動作、多餘的對話、多餘的擺設。

奈莉和馬裡翁是一對母女。

媽媽馬裡翁31歲,奈莉8歲左右。

整部片子,始終都有著一個意象。

落葉。

點明背景:

這是冬季,也是媽媽人生的冬季。

電影片頭,注意一個背影。

小女孩跟老人院的幾位老人說再見後,回到一間空房間。

媽媽馬裡翁坐在窗前,身穿一件灰色的夾克。

回外婆家路上,小奈莉只是主動把零食和飲料餵給正在開車的媽媽。

媽媽什麼也沒有說;

小奈莉什麼也沒有說。

但從媽媽眼睛上的淚痕和黑眼圈,可以看出:

媽媽的媽媽,死了。

外婆、媽媽、女兒,不同的代際之間,開始有了一個隱秘的連結。

回到外婆家的第二天,媽媽因為過度悲傷,離開了家。

去哪了?

沒說。

只是,奈莉在附近樹林裡遇上一位同齡小女孩。

時空在這裡交匯。

這個小窩,是媽媽跟女兒提到過的,小時候搭的一個窩。

也是女兒開始進入母親內心世界的隱喻。

媽媽內心,藏著一個怎樣的,陌生的母親?

先看顏色。

衣著顏色變化。

老人院收拾遺物時,媽媽衣著是悲傷的灰色。

媽媽離開家前,媽媽的衣著顏色是紅色的,而家裡其他人衣服都是藍色的。

媽媽是被隔絕的那個。

或者說,媽媽的悲傷,正被這個家庭忽視。

而媽媽離開家後,“小媽媽”的衣著顏色也是紅色。

好電影,從來不需要直接用語言去表達自己。

除了顏色,還有一個細節:

映象。

名字的映象。

媽媽的外婆,也叫奈莉。

生活習慣的映象。

“小媽媽”說自己喜歡吃巧克力牛奶。

此前,奈莉和媽媽一起吃早餐,媽媽為奈莉做的,也是巧克力牛奶。

還有,命運的映象。

家族的女人,似乎都會死於同一種骨髓病。

有的早,有的晚。

那麼。

現在媽媽和女兒誰會先死?

不同於《李煥英》。

這部電影沒有解釋奈莉是怎麼“回到過去”的,甚至沒有太多穿越時空母女歷險的戲碼。

不過是——媽媽和女兒開始相互體認彼此生命的悲傷和經歷,以同齡人的姿態,以8歲女孩的視角。

當你8歲時,有機會和同齡的媽媽在一起,會做些什麼呢?

奈莉什麼都沒有做。

沒有幫助她完成人生遺憾,沒有改變命運,沒有質問母親悲傷的源來。

只是靜靜地告訴她:我是你的女兒。

我愛做你的女兒。

8歲的媽媽,也只是個孩子。

她們只是像小孩般玩耍

樹林裡奔跑、玩棋盤、吃巧克力牛奶、做煎餅、演戲、在樹林裡搭小窩……

這也是Sir為什麼說,《小媽媽》不必成為《李煥英》。

因為。

如果把前者比喻為××版《李煥英》,實則是對雙方的誤解。

《李煥英》講的是一個略俗套的母女故事。

但賈玲用極為充分的細節和情感,將“俗套”扭轉為強烈的共振,最終講了一個不可複製的,中國式母女的故事。

《小媽媽》,則是更廣闊的情感。

甚至不限於“母女”。

它描繪的,是個體的悲傷,如何從責任與身份中抽離。

還記得電影最初的意象嗎?

冬天。

畫面中短暫的溫暖,只在兩位小女孩以“女孩”的身份相處時出現過。

此時,她不是女兒。

她也不是媽媽。

抽離了身份,她們才終於可以袒露內心的情感。

終於,可以說出心底話。

小媽媽要去做手術,或許是媽媽曾經告訴小奈莉這段經歷,小奈莉轉告小媽媽,你會在那裡很不開心。

小媽媽不過是說:

我想這不是你的錯

你不是我悲傷的來源

這是奇幻和現實的交界點。

小媽媽即將消失,現實中的媽媽要回來了。

這也是母親想要給女兒的回答。

媽媽為什麼會悲傷呢?

她或許因為喪母,或許因為自己的病,或許因為自己的不被理解,但,不會只有一個答案。

媽媽也有悲傷的權利。

小奈莉告別小媽媽後,回到外婆家,媽媽坐在空蕩蕩的房間裡。

小奈莉突然叫媽媽為“馬裡翁”。

女兒為什麼叫母親全名?

媽媽倒是沒有驚訝。

只是認真地擁抱了小奈莉,回應女兒的名字。

不止她們。

你會發現,電影中所有的離別與重遇,都是鄭重的。

老人家也會認真地放下手中的筆,摘下自己的眼鏡、自己的助聽器,認真地告別。

這是儀式感。

是紀念。

紀念什麼?

不是紀念失去,而是回望曾經擁有。

正如片尾。

小媽媽和小奈莉,奮力划著小船探險。

她們認真地觀察,打量,划槳,最終穿越黑暗。

沒有爭吵,沒有對話。

她們或許會忘記,黑暗裡自己曾經在想什麼。

但她們必然記得——那是一次值得紀念的旅程啊。

本文圖片來自網路

編輯助理:小津安4郎