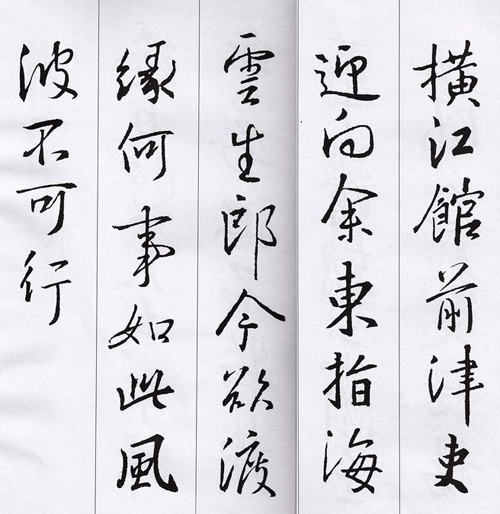

書法是最具中國特色的傳統藝術之一,被公認為國粹。它有法又無法,有形又無跡,有意又無意,給人以美感和享受、陶冶和提升。王羲之的行書、張旭的草書、顏真卿的楷書等,都在或動或靜、或輕或重的千變萬化中創造大境界。

當今社會,學習書法蔚然成風。不過,值得關注的是,大眾口中“書法”“書法家”“書法經典”一類詞彙或表述,幾乎停留在口耳相傳、習慣性表達的層面上,尚未經過現代人文學術的嚴格檢驗和定義,也成為普通人進入書法藝術道路上繞不開的話題。

陳碩,山東大學文學院教師、教育部人文社科重點研究基地文藝美學研究中心助理研究員,浙江大學藝術與考古學院博士,2018-2019學年布朗大學藝術與建築史系訪問研究員。針對上述疑問,陳碩做客波士頓清華校友會舉辦的TAB Talks,並作出精彩闡釋——

有個故事:“歐陽詢嘗行,見古碑,晉索靖所書。駐馬觀之,良久而去。數百步復返,下馬佇立,及疲,乃布裘坐觀,因宿其旁,三日方去。”大意是,以歐陽詢的水平去欣賞索靖的作品,也得花費不短的時間“消化”。由此可見,書法欣賞水平的提高肯定不是一蹴而就的。

這其中存在一個邏輯的悖論:沒有人能在只見過一件書法作品的情況下,對其進行準確的欣賞與鑑別。所以,想要有效欣賞、準確鑑別一件作品,需要全盤瞭解歷史上的主要書跡及相關知識。從這個角度出發,“多”和“一”之間,彼此被迴圈論證了。

在腦海中積累了一定數量書法影象與知識後,可以選擇用“匹配”的邏輯欣賞書法,即把一個具體的物件,放在幾把不同“尺子”的刻度上加以界定。這些“尺子”有字型(楷、行、草、隸、篆)、風格(如楷書中的魏碑、唐楷、小楷,唐楷又可以分出歐、褚、虞、薛、顏、柳等)、技術(用筆技巧、章法技巧、墨色技巧、文字與風格的協調技巧等)、氣息(近於古今書跡的哪一類,高雅、低俗、清新等)等。每一把“尺子”都基於從龐大經典作品凝結出的知識脈絡,當欣賞者的所見、所知越多,“尺子”建立的標準體系就會越客觀、有效。“匹配”對於大多數書法作品來說,具有可操作性,其實質近於“拿一件作品來與數量龐大的古代書跡比較”。

此外,書法有一個十分顯著的特點,廣義上的“古代傳統”幾乎是後世書法的唯一來源。關於“傳統”的成分,有形者是人物、作品、文字、工具等,無形者是歷史觀、審美、氣息、價值判斷等。可以這麼理解,“傳統”就是“尺子”刻度的來源。它一方面提供了主要的範本、技術、歷史知識,另一方面提供了主要的評價尺度和審美標準。只要學習或者欣賞書法,必然會同異常複雜、龐大的“傳統”發生聯絡。需要注意的是,“傳統”本身有發展和建構的過程,王羲之便不是天然的“書聖”。例如,在南朝時期,陶弘景說:“比世皆高尚子敬,子敬、元常繼以齊名,貴斯式略,海內非惟不復知有元常,於逸少亦然。”“子敬”便是王獻之。由此可見,當時王羲之的社會認可度遠遠比不上自己的兒子。其實,王羲之去世之後,曾一度被世人遺忘,其歷史地位的最終確立,有賴於梁武帝蕭衍和唐太宗李世民等人的大力推舉。

作品怎樣才能成為經典

不過,在“傳統”中居於主體的還是一些在技術、風格、審美等方面有代表性甚至偉大成就的經典之作,我們今天熟知的古代書法作品大都在其中。那麼,什麼樣的作品可以稱之為經典?

可以以清中期為界,分為兩個階段。前一階段中的經典,主要是名家之作(至少是可以附會到名家的作品),特別是王羲之成為“書聖”之後,歷史上形成了以王羲之為中心的名家譜系,包括我們熟悉的大部分名家。在清代中期,發生了從帖到碑的轉向,興起了一股叫“碑學”的潮流。其本身很複雜,難以一兩句話講清楚,但簡單來說,“碑學”有著重視新見材料、重視非名家書跡、重視開發與古典名家有別的非精英趣味。此後,進入“經典”範疇的作品便複雜得多了,包括各式各樣的南北朝碑刻摩崖、敦煌文書等。這便意味著,以往被奉為至高典範的王羲之《蘭亭序》,漸漸被《始平公造像記》這樣一些生拙雄渾的非名家銘刻所代替。

一個值得關注的例子是,原石存於洛陽龍門石窟的《鄭長猷造像記》,裡面一些字竟然出現了“缺胳膊少腿”的情況。目前比較通行的解釋,是由於刻工不識字而造成的“烏龍”。但在這樣一些來源複雜、面目參差、水準有別的書跡進入“書法”甚至“經典”的範圍後,也造成了消解“經典”邊界的危險。所以,清代中後期以來,“碑帖融合”一類主張應時而出。許多作者努力保留這些書跡的某些優點,加以“雅化”,與既有的經典名家系統相融合。當然,這其實是一個迄今仍在持續的過程。

不是寫得好不好的問題,而是文化問題

既然有些作品是素人之書,文化附加值比較低,那為什麼還會被納入“經典”呢?其實,建構名家系統與解構名家系統的,是一批人。

書法有著非常複雜的文化基因,在識字率與教育普及程度有限的古代中國,書法因直接由書寫漢字發展而來,在一開始便與識字者、擁有文化與教育資本者有極大的交集。也就是說,當時能和書法“沾上邊”的,基本都是文化精英。而且,他們不把所有寫得好看的字都叫作“書法”,更不把任何寫字好看的人都認作“書法家”。歷數自倉頡、史籀,到李斯、蔡邕、“二王”以來的名家,都是兼有政治家、學者、詩人、士人領袖等多重身份的文化精英。而那些字寫得好但文化程度低、社會地位低的人,在古代往往被稱為“書手”等。換言之,在古代歷史中的大部分時期,沒有現代意義上的“職業書法家”。

正是這種“精英底色”,讓書法藝術自始至終與中國傳統文化關聯密切,在文人士大夫的日常生活中佔有重要地位,且沒有走上過度裝飾化、簡化與極端化路線。書法史上的許多問題,其實不是寫得好不好的問題,而是文化的問題。

這種歷史脈絡發生重大的轉變,一是清代的“碑學”潮流,二是二十世紀後期專業化書法教育的興起。前者使很多文化不足的作者、作品進入了“傳統”和“經典”;後者使作為“文人之藝”且需要長期薰染、嵌入日常生活的書法,變成了在高校體制中可以透過數年教育迅速培養的專業。客觀地說,這一趨勢是不可避免的。

古人在日復一日的高頻率日常書寫中,讓書法保持了相當程度的技術門檻,而若干偉大的藝術家又為之作出了原創性的貢獻。

書法的字型、風格與功能有關。在很多歷史情況下,選擇什麼字型、風格、技術,藝術方面的考慮可能是其次的,重要的是考慮環境與場合的實際需求。比如顏真卿的楷書筆畫起收和轉折處銳利的凸起,在他的行草書中難得一見,原因便是兩種字型往往有各自的功能。

書法的技術與其工具、媒材直接相關。我們使用的生宣紙、羊毫筆是明清以來才漸成主流的,大部分歷史時期主要是熟而滑的紙、硬毫筆。從書寫材質看,金屬、石、竹木、絹帛、熟紙、生紙,會對書寫的技術帶來明顯的影響。《蘭亭序》中的一些筆畫,使用羊毫筆、生宣紙的話,幾乎無法呈現,要用筆鋒銳利的毛筆和沒有任何吸水功能的紙張才能寫就。

書法的技術也是不斷髮展變化的。元代趙孟頫《定武蘭亭跋》:“蓋結字因時相傳,用筆千古不易。”但書寫者使用的技術,會受到很多因素的影響,如所處時代的字型發展階段,審美時尚與技術時尚,紙筆形態,坐姿與執筆方式(包括傢俱的因素),範本的形態(墨跡、鉤本、拓本)……因而,“用筆千古不易”並不是歷史事實。此外,學習技術的過程中,兼有復原與創造。在臨摹古代範本時,我們不得不用主觀的書寫技術去模擬因各種客觀因素造成的筆畫形態。如果是臨摹刻工不佳、風化嚴重的碑刻,則是用自己掌握的技術填充視覺形象。書法家陸維釗曾提過:“寫碑要有想象力。”所以,在書法領域,似乎很難存在原汁原味的“千年老湯”。(大眾日報客戶端記者 朱子鈺 報道)