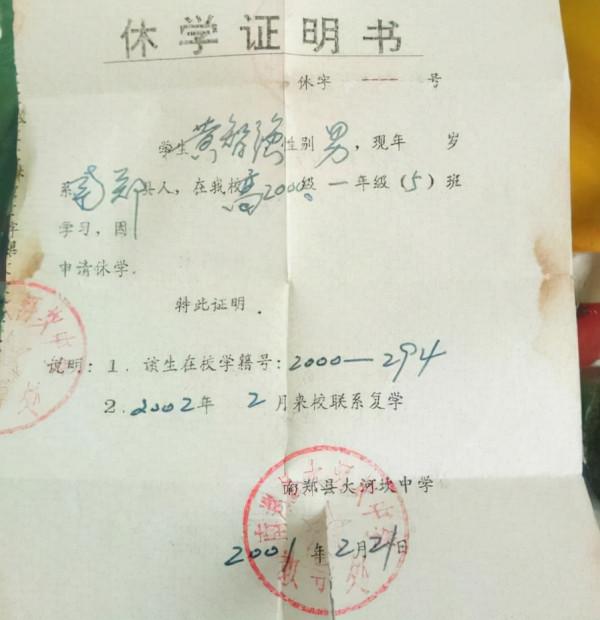

兩隻手插在外套的口袋裡。走過一個又一個窗戶,走過一個又一個教室的前門和後門,校園裡和教室裡出出進進著男女同學,有的著急去註冊去交費,有的已經抱著一摞摞新課本新作業本走進教室,還有從校門口剛剛進來的揹著被卷饃袋的遲來者,我忽然心情報不好受,在爭取得到了休學證後心勁松了吧?

我很不願意看見同班同學的熟悉的臉孔,便低了頭匆匆走起來,憑感覺可以知道她也加快了腳步,幾乎和我同時走出學校大門。

學校門口又走來一撥偏遠地區的學生,熟悉的同學便連連問我

“你來得早!報過名了吧?”

我含糊地笑笑就走過去了,想盡快遠離正在迎接新學期的洋溢著歡躍氣氛的

學校大門。

她又喊了一聲“等等”。

我停住腳步。她走過來拍了拍我的書包:“別把休學證弄丟了。”我點點頭。她這時才有一句安慰我的話“我同意你的打算,休學一年不要緊,你年齡小。”

我抬頭看她,猛然看見那雙腿 睫毛很長的眼眶裡溢位淚水來;像雨霧中正在漲溢的湖水,淚珠在眼裡打著旋兒,晶瑩透亮。

我瞬即垂下頭避開目光。要是再在她的眼睛裡多駐留一秒,我肯定就會嚎啕大哭。

我低著頭咬著嘴唇,腳下盲目地撥弄著一顆碎瓦片來抑制情緒,感覺到有一股熱辣辣的酸流從鼻腔倒灌進喉嚨裡去。

我後來的整個生命歷程中發生過多次這種酸水倒流的事,而倒流的渠道卻是從14歲剛來到的這個生命年輪上第一次疏通的。

第一次疏通的倒流的酸水的渠道肯定狹窄,承受不下那麼多的酸水,因而還是有一小股從眼睛裡冒出來,模糊了雙眼,順手就用袖頭揩掉了,我終於揚起頭鼓起勁兒說:“老師……我走咧…”。

她的手輕輕搭上我的肩頭:“記住,明年的今天來報到復學。”

我看見兩滴晶瑩的淚珠從眼睫 毛上滑落下來,掉在臉鼻之間的谷地上,緩緩流過一段就在鼻冀兩邊掛住。我再一次虔誠地深深鞠躬,然後就轉過身走掉了。

25年後,賣樹賣樹根(劈柴)供我念書的父親在癌病彌留之際,對坐在他身邊的我說:“我有一件事對不住你…“

我驚訝得不知所措。

“我不該讓你休那一年學!”

我渾身顫慄,久久無言。我像被一噸烈性梯恩梯炸藥炸成碎塊細未兒飛向天空,又似乎跌入千年冰窖而凍僵四肢凍僵軀體也凍僵了心臟。

在我高中畢業名落孫山回到鄉村的無邊無際的訪惶苦悶中。我曾經猴急似地怨天尤人:“全都倒黴在休那年學………”

我1962年畢業恰逢中國經濟最困難的年月。高校招生任務大大縮小,我們班裡剃了光頭,

四個班也僅僅只考取了一個個位數。而在上一年的畢業生裡我們這所不屬重點的學校也有50%的學生考取了大學。我如果不是休學一年當是1961年畢業…

父親說:“錯過一年,讓你錯過了20年………而今你還算熬出點名堂了

我感覺到炸飛的碎塊細未兒又歸結成了原來的我,凍僵的四肢自如了凍僵的軀體靈便了凍僵的心又鍵鏜鏜跳起來的時候,猛然想起休學出門時那位女老師溢滿眼眶又流掛在鼻翼上的晶瑩的淚珠兒,我對已經跨進黃泉路上半步的依然向我改進仟侮的父親講了那一串的淚珠的經歷,我稱呼怕伯的父親便安然合上了眼睛,喃喃他說;“可你怎麼……不早點給我……說這女先生哩?“

我今天終於把幾近40年前的這段經歷寫出來的時候,對自己算是一種虔誠祈禱。

當各種慾望膨脹成一般強大的濁流衝擊所有大門窗戶和每一個心扉的當今,我便企望自己如女老師那種淚珠的淚泉不致堵塞更不敢枯竭,那是滋養生命靈魂的泉源,也是滋潤民族精神的泉源啊!