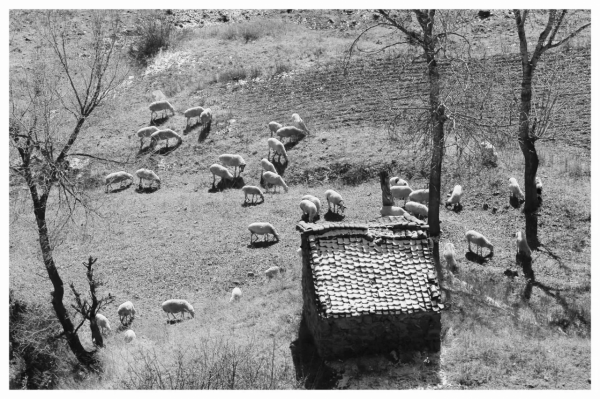

春耕開始了,瓤則有了新的差事——放羊。起初瓤則是不想應承這差事的,因為放羊綁死了身子不說,還關乎幾十條生命,責任重大。對一個孩子來說,似乎有些“殘忍”,但在母親的勸說下,瓤則還是拉起了放羊鏟子,當上了羊倌。為此,父親還專門捉來了一隻小狗,給瓤則當警衛。這隻狗全身通黑,我們叫它黑蛋,長得不大,也不怎漂亮。

窮人的孩子早當家,天生有著吃苦耐勞的自覺啊。

放羊看似輕鬆的活兒,羊吃草,人閒坐,喊一喊,堵一堵,自在散漫,沒啥“技術”含量。其實放過羊的人都知道,其中有不少奧妙的。好的放羊把式輕鬆自如,不緊不慢;蹩腳的把式捉襟見肘,氣極敗壞。羊難通人性,全憑人與羊建立一種互相信任的關係,即領導與被領導之間能否協調一致,共建合作共贏的團體。因為你罵它無言,你打它不反抗,可萬事萬物總有各自的存在規律,一旦違反“羊性”,違反天地常理,你一定不會是個好放羊人,也一定會憋屈和窩火的。

初春是放羊人最頭疼的時候。如果羊聽話,組織紀律性還強些,羊倌沒有把它們“養饞”的話還行;如果是一群“散兵遊勇”,自由思想嚴重,並隨時可能開小差的話,那就要吃不少苦頭了。由於這時小麥返青,草木開始發芽,一方面在冬天啃慣了凍麥苗的羊心理有一種“記憶殘留”,認為春天也一樣可以啃;另一方面新生的小草太小太嫩,根本填不飽羊肚子,而去年的枯枝敗葉如同舊飯,羊又不願吃。介乎其間的青黃不接,是最讓羊倌愁人了。

大家知道,麥苗冬天是可以讓羊啃的。冬天麥根凍死了,羊吃麥葉拔不出根來,而且可以把秋里長出的舊葉子吃掉,有利於第二年春天麥苗的拔節生長。因此,麥田是羊群冬天的高階飯館,麥苗則是羊群的美味佳餚。可是僅吃“高階飯菜”是根本吃不飽的,只能是羊“改善生活”的一種偶然調節,是絕對不能當“dinner”的。倘若讓羊讒慣了,羊不但吃不飽,而且瘋跑瘋顛,這山望見往那山跑,是真正意義上吃肥跑瘦,是放羊的大忌。

瓤則過了年虛歲17了,可由於長得不高,又精瘦精瘦的,讓村裡人說是“不氣色”的那種。“好漢十七八,賴漢二十幾”,個子沒個子,膂力沒膂力,放羊鏟子還比他高出一截。斜跨著個小破布飯包,蔫蔫地一閃一閃“吊”在屁股後邊,頭髮老長,被黃土與汗水打造得硬鋼絲似的,一張不大的臉上常常三爬五道,記錄著與羊群戰鬥的痕跡。

起先,瓤則是吃了不少苦頭的。雖然墊圈、圈羊、“貼”(喂小羊或病羊)羊羔等活計父親常給他幫忙,也常實地教導他如何放羊輕便省力。可教得曲子唱不圓,該走的彎路還得走,必須自已揣摩、體悟。如這些口頭的放羊俗語:“放羊堵頭頭”、“羊吃回頭草”、“羊兒一天,兩飽一干(吃飽、喝飽、毛曬乾)”……放羊不僅需要的是勤快與機敏,要有前瞻性和判斷性,還有要一顆“愛羊如子”的細心和耐心。說放羊人是大海里的舵手、是部隊裡的司令官一點也不為過。

瓤則本來放的羊就是一群“烏合之眾”,是隊裡嫌原來的羊群數量大而臨時拼湊出來的,由於少調沒教,組織渙散,“群風”很是不正。再加瓤則也是新手,蔫蘿蔔遇上笨擦子,一連串的“羊事”每天都會發生,讓瓤則叫苦不迭。

首先是羊不聽話,指揮不力。起因是瓤則在羊群中沒有“威望”,說了不算,特別是山高水遠時,叫喊上羊根本不理,還是我行我素。重要一點是瓤則使用羊鏟子的功夫不行,既沒力量,又沒準頭。好的放羊人“眼窩好”,又有勁,羊一犯規,喊的同時把土塊或石塊“搗”(打)在羊身上,時間一長,你喊一聲,羊便覺得打它的東西又來了,便乖乖地“調頭”回來了。瓤則沒這般功夫,羊很難臣服,只能追著羊群屁股後面一通窮追猛打。就像一個差勁的老師一樣,連個正常的習題都做不成,哪能讓學生服氣了?其次是瓤則對環境不熟悉,哪裡有好草地,到哪裡怎麼走,溝溝渠渠、梁梁峁峁、山山窊窊他並不知曉。再就是春種伊始,莊稼苗剛露頭,就那麼幾片葉子,最怕羊群日塌。秋天吃一兩口不是啥,春天就是一株苗子。而相反,羊是熟悉地形的,就像是以“無知領導有知”一樣,瓤則的知識儲備與技能經驗明顯不足啊。

青羊灣雖說是個不小的村子,但羊均草地並不多。幾圈羊不說,耕牛也有幾十頭,推磨驢四五頭。牲畜多,草地少,重複“遛踏”的草地根本不可能繁衍昌盛起來。這樣,羊群在一個地方根本吃不飽,經常得想法子找草地。有些好草地,只有“訓練有素、紀律嚴明”的羊群才能進去,也不會吃到隊裡的莊稼;“無組織、無紀律”的羊群,根本進不去,放羊人也沒這個膽子。羊多草地少,也給初學放羊的瓤則增加了不少難度。

教訓羊群是放羊人的必修課。怎樣讓羊聽人話,順著自己的意思來,是放羊中的重中之重。這不僅包括前面所說的“技術”活,還要有親和力和威懾力,進而以“德”服羊,否則會是一盤散沙,任憑你爺爺老子一陣吼罵,它們都秋風過耳。就像不聽話的學生一樣,有幾隻羊好像天生就是搗蛋鬼,饞得要命,總跟瓤則過不去。比如一個叫斷角的、一個叫“禿海瀏”的兩隻羊,經常是冒充領頭羊的角色,生性頑劣、品行不端,是羊群中的羊渣子。

一天中午,羊群正在板楞溝的山坡上吃草,穩塌塌的“平安無事”。瓤則坐在高高的地畔上,胳膊搭在兩膝蓋上,居高臨下地瞅著羊群,倒有幾分舒坦。春天的暖陽曬得人餳眉打眼,樹上小鳥歡快啁啾聲、遠處耕地悠揚的“回牛”聲,弄得瓤則直打瞌睡,不一會頭就耷拉到胳膊上眯瞪起來。可能正是做夢的好時節,瓤則夢見自己山上溝下地刨藥材,開著淡蘭花的山板豆有著又粗又長的根、滿地的黃金茬搖曳紫色的花朵、崖畔的柴胡密密麻麻地排列著……忽然,涼風一吹,瓤則猛一驚醒,才知是南柯一夢。四下一看,羊群沒了!

著急的瓤則在附近東跑西竄地找了幾個來回,都沒找到。不經意間抬頭一望,遠處的溝對面的麥地裡,羊群正在大快朵頤著麥苗,安祥自在。瓤則頭腦一熱,一頓猛跑,下坡、穿溝、上坡,一連串的組合動作弄得他拄上了羊鏟子直喘氣、腰彎得像張弓。稍微歇了歇,便舞拉個羊鏟子從麥地裡往出趕羊群。可這邊地趕出來了,那邊地又進去了,和瓤則玩起了躲貓貓。瓤則又罵又打,熱汗淋淋,好不容易把羊一隻只從麥地裡敲打出來了,整個羊群卻黃塵漫天又跑到溝底去了。羊也好像受屈了似的,或許用餐正用得香美,讓人強迫趕走,一百個不高興的樣子。任憑瓤則是如何的惱羞成怒,如何地叫罵,還是我行我素地跑了!

下到溝裡,瓤則把羊群糾集到石崖低下,進行了一頓實實在在“紀律整頓”。瓤則拿著放羊鏟子,像一位大將軍懲罰著不聽話計程車兵一樣,霸氣十足地踱來踱去,不時地用力敲打著羊群,不少羊怕得直躲閃,“咩――咩――”的直叫喚。接著他把最氣恨的 “禿海瀏”從後腿上拉了出來,左右一甩,羊的一隻前腿跪地,他像武松打虎般的騎在了羊肚子上,左手摁頭,右手順手拿起一塊石頭,劈頭蓋臉地砸下去,一邊還叫著:“叫你吃,叫你吃,叫你再給老子吃……”由於用力過猛,石頭尖子把羊頭上的血管打破了,突突地直冒血,瞬間粘滿了瓤則的兩隻手。瓤則頓時傻眼了,頭腦裡“轟”的一聲,情急之下只得用力按著不讓冒血。他只知道,如果不摁住,準會把羊流死。但這羊並不因為頭上流血而消停,頭搖身子擺,瓤則只得死勁壓在羊脖子上固定羊頭,任憑羊身子亂甩動……瓤則像熱鍋上的螞蟻,全身淌汗,從沒經過這種陣勢,心裡沒一點底,唸叨著:“別流了!別流了!回家怎交待了,老天爺爺呀……”還好,一會血不怎流了,瓤則這才深吐一口氣,從自己的破襖上扯下了一條布綹子,緊緊地紮在羊頭上,看上去像一隻待嫁的羊姑娘,十分滑稽。

其他羊也許是看呆了,都沒亂跑。瓤則打“禿海瀏”時,一隻只充當著旁觀者,完全像魯迅筆下的愚昧看客,任瓤則一個人折騰。一下午整個羊群都沒吃幾口草,一隻只癟著肚子,無精打采,而且還有兩隻瘸腿的,一隻點頭走,一隻跳著走。整個羊群完全像從戰場上下來的殘兵敗將,狼狽不堪……