1943年的8月,巨大的陰雲突然籠罩在了北平的上空,在日本侵略軍佔領下的這座古老的城市,發生了導致數千市民死亡的“虎烈拉事件”……78年過去,今天已經很少有人記得這起慘劇,但在很多經歷過那段歲月的老北京人的回憶錄中,我們依然可以體會到那可悲和可怖的一幕。

一、老北京防疫逐步推進

辛亥革命後,清帝退位,新建立的國民政府逐漸開始推進一系列適應世界潮流的改革。衛生防疫工作是重要的內容之一,到二十世紀三十年代,像北京、上海、南京這樣的主要城市都取得了一定的成果。以北京為例,由市政機構和官辦醫院主導的對各類傳染病的預防工作收到了很好的效果。

華北地區歷來是傳染病的多發之地。二月到五月流行的天花、二月到四月流行的白喉和腦膜炎、三月到七月流行的猩紅熱和迴歸熱,四月到七月流行的斑疹傷寒,七月到九月流行的霍亂、傷寒和痢疾,秋冬時節隨時可能暴發的肺鼠疫……簡直沒有一刻消停的時候。所以,民國後,對傳染病的防治工作被當時北平市政府列為重中之重,最具標誌性的便是在東四牌樓北十條衚衕開辦了傳染病醫院。按理說這裡人口稠密,並不適合傳染病醫院的設立,但考慮到“現在社會風氣尚未大開,地點愈遠恐人民愈不願就診”,故作權宜。幾年後移至天壇的神樂署,後因就診人數的增多和天壇過於偏僻,又遷至朝陽門內南小街陸軍軍醫學校本部,天壇的神樂署改成臨時防疫醫院。

1918年,內務部於傳染病院內附設傳染病研究所,並添設中央衛生試驗所,一年後在其基礎上成立了中央防疫處,這是中國專設防疫機關之始。中央防疫處佔地八十餘畝,“除辦公室、圖書室、售品室外,技術室連亙數十間,內有鍋爐房、培養基室、試驗室、分裝室、疫苗室、結核素室、血清室、鼠疫疫苗室、檢查室、冰室、汽火室、冷藏室、動物室、疫苗室、狂犬病疫苗室、藥品器械庫等”,技術裝置在當時可謂先進而完善。

隨著醫療設施的完善,針對各類傳染病的預防工作也得到有條不紊地推進,以免費的種痘為例,1910年北京官方才逐步推進,到1932年北平市教育局衛生教育委員會已經決定在全市各中小學校中一律施行。此外各種輿論宣傳也加緊跟上,除了媒體報章之外,宣傳種痘的傳單、標語和種痘券也都由各自治坊分發給居民,甚至還在每週二由北平廣播無線電臺進行宣傳,這樣到1937年的春季,原本預計的種痘人數為7萬人,實際達到了105248人,可以稱得上成就斐然了。

除了上述預防手段外,在應對突發情況上,市政府也取得了一定的成就,比如要求執業醫生每週將各種異常症狀向衛生機構彙報,這樣一來,當週邊地區有疫情發生時,會採取緊急的應對措施。1918年初春,通縣突然發生了鼠疫,內務部立刻在各城門增設衛生隊兵,對進城的行人進行檢驗,鐵路局也在車站派檢疫醫官和衛生巡警或設立防疫檢查所,檢查來往旅客;還臨時籌建衛生警察,分配至各衝要地方執行公共衛生事務,遇有暴死者,即使沒有檢查出病菌,仍然為謹慎起見,將死者的同居人送往傳染病醫院進行診斷……可以說,正是上述一系列的工作,使得民國後的北京城在二十多年的時間裡沒有發生大規模的惡行傳染病流行。

這一切,隨著盧溝橋上的槍聲響起,被侵略者的鐵蹄無情地踩斷。

二、日軍打著“醫治”的旗號作惡

日寇佔領北平後,對這座偉大而古老的城市除了掠奪和搶劫,沒幹過一件好事。市井蕭條就不用說了,所有原本的現代化程序一律被硬生生斬斷,衛生防疫工作自然也在內——侵略者怎麼可能關心被佔領區人民的死活。北平的城市衛生每況愈下,街頭巷尾充斥著糞便和垃圾,到處蚊蠅麋集,臭氣沖天,很多已經銷聲匿跡多年的傳染病又重新流行起來。“虎烈拉”的突然暴發,就成了既在意料之外,又在意料之中的事情了。

“虎烈拉”就是霍亂,因其傳染迅速,死亡率高,一旦流行起來勢如猛虎而得名。其病原體是霍亂弧菌,症狀是日夜不停地腹瀉、嘔吐,大便稀得像米泔水一樣,渾身痙攣,手足發冷,接著因為體內大量失水,故眼窩凹陷,手指和腳趾乾癟,如果搶救不及時,很容易導致死亡。北京文史學者王永斌先生在《老北京五十年》一書中回憶:“石景山制鐵所數千工人鬧霍亂,死亡2000多人,而全市有多少人得此病,死亡多少人,因日本侵略者封鎖訊息,就無法估計了”。

“虎烈拉”在北平暴發後,日軍除了在交通要道設點檢查之外,還向過往的蔬菜車上噴消毒水,命令各家撒生石灰。文史學者成善卿先生在《天橋史話》中回憶:“日寇只要發現一家有虎烈拉病人,就立刻封鎖整條衚衕,以草繩攔擋兩端路口,禁止居民出入,有違犯者輕則被日寇用槍托子或‘懶驢愁’(一種牛皮鞭子,二尺半長,鞭杆與皮條各半,抽一下即血暈)毆打得遍體鱗傷,重則被處死。”

至於那些不幸得了霍亂的苦難同胞,日寇以“醫治”為名,一律押送到天橋收容所。這樣的收容所在天橋一帶共有三處,一處在城南遊藝園舊址,另外兩處在天橋東北角山澗口內的十五間房和後坑。“虎烈拉病人一進收容所,即等同於判處死刑,不是被活燒,就是被活埋,而城南遊藝園舊址就是當年日寇活燒中國同胞的罪惡之地。所謂活燒,即以繩索縛病者手足,扔在石灰堆上以水淋之,石灰遇水碎裂,放出大量的熱,病者頓覺灼熱難忍,疼痛鑽心,其哀求與喊叫之聲淒厲,附近居民與路人聞之無不悽然淚下。那些營養極度缺乏而又被病魔侵害得非常虛弱的男女老少,再也禁受不住這種極端殘忍與痛苦的折磨,不消一日,便與附著在體內的病菌一併被埋進右安門外的萬人坑……”

北京文史名家胡金兆先生在《見聞北京七十年瑣記》中回憶,當時滿城都是日本兵,稍有可疑就會被抓走,嚇得商家關門,百姓閉戶,但生活還得繼續啊,所以很多人只能冒險上街。“一天,母親帶我到西單菜市買了燻雞,酸雪裡蕻,鹹魚等,從宣武門出城回家。城門口進出城的人排成長隊,城門外排放著十幾口大缸,缸裡全是漂白粉消毒水,出入城的若帶有食品,不管生熟,日本兵奪過來一律扔在大缸中浸泡消毒,之後再甩給你,至於能吃與否,日本兵則一概不管。母親與我只好苦笑,剛買的東西全糟蹋了,還得偷偷扔。有的人捨不得,跟日本兵、偽軍警爭呀,講理呀,挨一頓打是輕的,要讓抓走,就許從此就沒了下落。”

偏偏在這個節骨眼兒上,胡金兆生病了。

那時正放暑假,胡金兆中了暑,上吐下瀉,症狀和霍亂十分相像,這時街上風聲很緊,要讓日本人發現就麻煩了,只有趕快去醫院。“母親馬上僱了輛當時剛出現的三輪車,我上車後偎在母親懷裡,假裝睡著了,臉上蒙塊手絹”,這樣終於混過了日本兵把守的和平門,來到北大醫院就診,最終確診為急性胃腸炎,打針吃藥後,醫生給開了診斷證明,一家人心裡的石頭才落了地。

三、到底是誰散佈了“虎烈拉”?

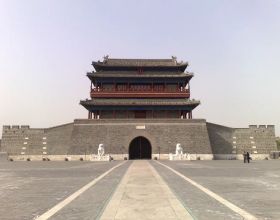

被日軍破壞的天壇凝禧殿

從“虎烈拉”暴發那一刻開始,北平市民們就對其起因議論紛紛。在侵略者的槍口和刺刀下,任何真相都不可能被揭示,最終人們只能歸結於是混合面不乾淨導致的。據王永斌先生考據,這一說法一直延續到2000年《北京崇文區志》出版前,而《北京崇文區志》所揭開的真相令人大吃一驚,原來這次給北平市民帶來巨大災難的傳染病事件,完全是日寇刻意所為。

“七·七事變”後,日軍在北平成立了細菌戰部隊“北支甲第1855部隊”,西村英二擔任部隊長。並在天壇內設立了細菌研究所,由臭名昭著的731部隊長石井四郎擔任技術指導,負責1855部隊的細菌生產和細菌研製工作。據有關史料記載,這支部隊十分龐大,定員1500人,除了佔有天壇神樂署等不少建築外,還新建了很多房子,除去宿舍與病房外,僅工作室就有100多間。該研究所研究並製造的“細菌戰劑”分為“致死性戰劑”和“失能性戰劑”兩大類,前者包括鼠疫桿菌、霍亂弧菌、炭疽桿菌、野兔熱桿菌、斑疹傷寒立克次體、東方馬腦炎病毒等十餘種,後者包括布氏桿菌、Q熱立克次體、球孢子菌等。1940年10月28日,由石井親自率領一支部隊,帶了七十公斤的傷寒菌、五十公斤的霍亂菌和五公斤染有鼠疫菌的跳蚤,乘坐飛機到寧波市上空進行散佈,未及三天就在寧波造成了駭人聽聞的慘案。

而1943年的“虎烈拉”大暴發,也是1855部隊犯下的罪行。據《北京崇文區志》記載:“1943年8月,1855部隊在北平地區進行散佈霍亂菌實驗,霍亂迅速在室內外發生、蔓延。(崇文)境內的玉清觀、文昌宮、金魚池、東花市、崇外大街、西打磨廠等地,都發現了大批霍亂患者。截至十月底,城區共發現霍亂患者2136人,死亡1872人,其中路倒死亡92人。當時,西村英二命令受訓的250多名候補下士官,上街檢疫,將染疫者全部羈留,然後燒死或活埋。僅據戰犯長田友吉供認,就有300多名中國人被日軍害死。事後,日軍詐稱霍亂系自然發生。”

至此,“虎烈拉”大暴發的真相已經昭然天下。尤為可怖的是,1942年春天日本特務機關長大本清在冀中被八路軍捕獲,據供認:日本在華北的北平、天津、大同等地都有製造細菌的場所,日軍中經常配有攜帶大量鼠疫、傷寒和霍亂等菌種的專門人員,只要有命令就可以施放……

視佔領區如細菌戰實驗場,視佔領區人民為小白鼠,這就是日寇鼓吹的“王道樂土”……近年來,一些為日軍侵華暴行進行辯解甚至美化的言論,在國人中時有出現,除了“喪盡天良”四個字之外,我不知道還能給予什麼樣的評價,翻開那一段歷史,每一行每一字無不浸透著斑斑血淚,任何人都無權蘸著這些血淚為那段歷史描繪花邊——任何人!(責編:沈灃)