洪武十八年,公元1385年,陳循出生在江西泰和的一戶普通人家裡。

這位仁兄的出身雖然普通,但卻擁有一個並不普通的童年。

五歲喪母,十歲喪父,這是一個從小就失去了親情關愛的人。

而關於陳循的童年和少年時代,我只能給大家講這麼多,原因很簡單,因為史書只記載了這麼多。

有很多十分優秀的自媒體同行,深諳小說技法,可以將歷史書上的三言兩語描寫的一波三折,跌宕起伏,十分有可讀性。

但很可惜,那是假的。

歷史可以戲說,但不能胡說。

而我翻遍史書,關於這位陳循同志的一生,要從永樂十二年,公元1414年開始說起。

而在此前,史書上雖然沒有關於陳循的記載,但我們大致可以猜想得到,這位家庭情況普通,無父無母,從而無依無靠的年輕人一定度過了一段極為艱難的歲月。

家貧出士子,寒門有高官。

在那個社會等級涇渭分明的年代裡,想要出人頭地,科考似乎成了陳循唯一的出路。

1414年,陳循參加鄉試,中鄉試第一,次年,參加禮部組織的會試,再中第一。

鄉試第一,倒沒什麼稀奇的,一鄉之地,參與科考的,不過寥寥數人,但會試第一,則是全國各地的優秀人才同場競技,能在高手如雲中摘得桂冠,可見得陳循的確是個人才。

但命運總愛捉弄人,陳循前腳剛奪得會試第一,後腳就有人通知他,他第一名的成績取消,降為會試第二名。

取消成績,並非陳循科考舞弊,或是弄虛作假,而是因為當時會試的主考官梁潛,也是江西泰和人。

老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪。

即是同鄉,更要互相幫襯,但梁大人為了避嫌,卻實難把這第一名定為陳循。

兩人是同鄉,平素又有相識,難免他人說三道四,出於種種因素,梁潛決定,委屈一下自己的這位老鄉,勉強讓他當個第二名。

十年寒窗無人問,一舉成名被降級。

陳循很鬱悶,但對他來說,世界殘酷,他只能默默接受。

這是明代科舉考試的陋規,很大程度上,學子們能否考取功名,能否入仕,決定權並不全在自己手裡,很大一部分因素,還要看主考官看你順眼不順眼。

這事兒不是我空穴來風,而是確有實據。

建文一朝,江西有一位叫做王艮的考生,鄉試第一,會試第一,殿試第一,連中三元,原本是那一年板上釘釘的狀元郎。

但王艮長相極醜,實在有礙觀瞻,硬是被取消了第一名的好成績。

舞弊之事不常發生,但刻意打壓卻時常存在。

當年的王艮是個老實人,此時的陳循卻並不好惹。

他頂著會試第二名的頭銜到北京再度參加殿試,紙上妙筆生花,策論對答如流,一路高歌猛進,順利拿下了當年殿試第一的好成績。

事實證明,是金子早晚會發光,且不論何時何地,只要有發光的可能,必然可以光芒萬丈。

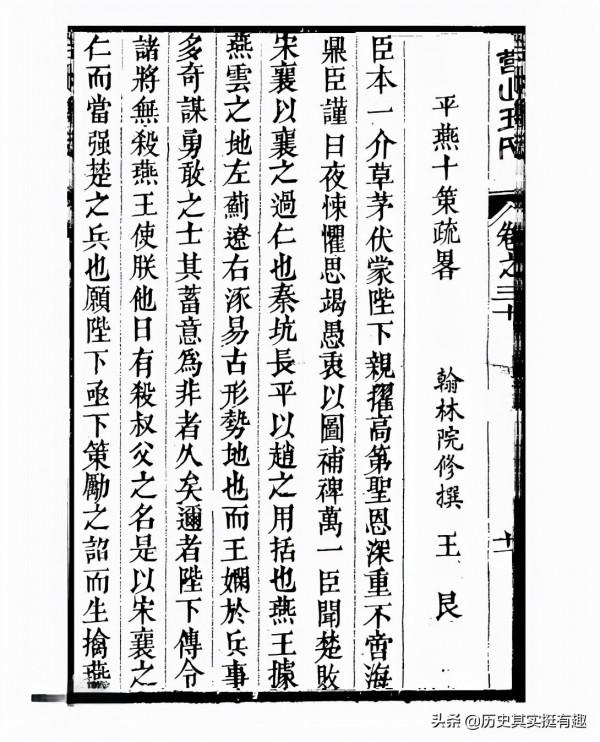

考中狀元的陳循被朝廷委任翰林修撰,正式踏入了大明王朝的政治舞臺。

不得不說,陳循是一個很特別的人。

他的特別之處並不是他多有才華,或者說多有治國安邦的才能,而是因為他是一個性情如水的文臣。

大明的政治舞臺之上,精彩紛呈,名臣眾多。

性格如風,如大明第一才子解縉,才華橫溢,但為人張狂,心浮氣躁。

性格如火,如兵部尚書于謙,直言不諱,壯懷激烈,一身正氣,滌盪於朝堂之中。

性格如土,如“三楊”(即楊溥、楊士奇、楊榮),兢兢業業,踏踏實實,他們是大明文臣體系中最為堅實的後盾。

性格如木,如黃淮、胡廣之流,人雖平庸,但友愛團結,禮賢下士,選才推賢,也不失為一代名臣。

風火土木,各有代表,各有特點。

而他們身上的特點,也註定了他們的性格中存在尖銳的部分,他們會被一部分帝王所器重,必然就會被一部分帝王所排斥。

太祖喜好守本分的大臣,成祖喜歡素有雄才的臣子,仁宗對文人雅士多有敬重,宣宗喜歡不愛管閒事兒的守正之臣,而英宗皇帝則不愛和大臣打交道,只和中宮裡的內侍們多有來往。

解縉雖然主編過舉世聞名的《永樂大典》,但仍然免不了被皇帝罪下詔獄。

于謙是中國歷史上著名的愛國將領,曾經力挽狂瀾,打贏北京保衛戰,將命懸一線的大明王朝拉回正軌,但最終仍然逃不過複雜的官場政治,被英宗皇帝下獄處死。

如此看來,身為臣子,無論做人還是做事,都實在是艱難萬分,稍不注意,就有可能墮入萬劫不復的境地。

但陳循卻似乎是個例外。

何謂性情如水?

《道德經》第八章中曾說:

上善若水,水善利萬物而不爭。

身在官場,陳循是個十分懂得為臣之道的人。

同僚遭難,他從來都是挺身相助,御史張楷因言獲罪,陳循與他素不相識,朝廷之上卻能挺身而出,為其求情。

御史劉祚觸怒君威,陳循與他相交甚淺,但也會連夜陳疏一封,講明此中是非曲直。

就連當年那個擼掉他第一名的主考官梁潛落難,陳循也不計前嫌,危難之時仍然願意伸出援手。

平素與人不相交,能仗義執言。

敵仇對手逢困境,可伸以援手。

而這,正是水的特點。

它不因為人高低貴賤,只管雨露均霑,它也從不記前因舊恨,只管滋潤萬物。

這樣的人,通常只存在於書中。

陳循,則是大明王朝第一個從書中走出來的人。

唐代詩人顧況又有詩云:

上善若水任方圓,憶昨好之今棄捐。

這其中的意思就是,若是狂風,只管縱情飄蕩,刮他個昏天暗地。

若是烈火,只管燎原起勢,快意燃燒,將這世間一切化為灰燼。

但流水,卻是極為神奇的。

它落到河床,便是河流,它落到淺灘,便是小溪。

它在壺中,便是壺的形狀,它在杯中,便是杯的身形。

世上有抱負理想之人,大都雄心壯志,年輕時慷慨激昂,想要改變世界,但早晚要和這個世界和解。

這個世界是會變的,這個世界也不會變。

這句話看似矛盾,但在某種情況下,卻又十分合理。

所謂一朝天子一朝臣,在人才輩出的大明王朝,很少有人能從一而終,一直屹立不倒。

但這個其貌不揚,不顯山不露水的陳循卻做到了。

因為,他明白改變的意義。即,改變自己,便是改變世界。

永樂時期,他是成祖朱棣的專屬秘書,時常侍候在皇帝身邊,替皇帝起草各類文書。

洪熙年間,他被仁宗朱高熾選中,成為在東宮輔佐太子朱瞻基的帝王少師。

宣宗時期,他是侍講學士,常伴帝王左右,天子時常與他徹夜長談,尊為股肱。

而到了公元1446年,大明的初代內閣成員死的死,退的退之後,他更是入主內閣,和大臣曹鼐、馬愉共掌內閣,正式成為了大明王朝的頭號文臣。

而陳循位極人臣的經歷,卻十分簡單。

他不搞陰謀詭計,也絕不參與同僚黨爭,更無阿諛奉承、趨炎附勢之舉。

這位歷仕五朝的老臣之所以能扶搖直上,走上頂點,其中精髓只有一點,那就是:

在遵守正邪是非的前提之下,遵守臣子的本分。

是的,政治並沒有那麼複雜。

這個世界上最複雜的,永遠是人。

你若看山不是山,那山便不是山,你若看山永是山,那山萬古不移,永遠是山。

這是陳循一生的頂點,卻只是他傳奇故事的起點。

正統十四年,公元1449年。

對大明王朝來說,這是一個永難忘懷的年份。

北方草原上的瓦剌部落犯境,英宗皇帝在權宦王振的慫恿下領二十萬明軍御駕親征,結果在土木堡(河北懷來)被瓦剌騎兵衝陣,大軍死傷過半,幾乎覆沒,皇帝無援,竟被活捉到了敵營裡。

經此一役,大明精銳盡失,瓦剌軍隊長驅直入,直逼北京城。

京師震動,朝野上下一片惶恐。

大臣們紛紛表示,皇帝都被活捉了,還尋思啥啊,趕緊收拾收拾行李,往南逃跑,退守南京吧!

如今來看,當時若是丟棄北京,大明恐怕又要重演當年宋室南渡的悲劇。

群臣動搖,南逃之聲愈來愈高,此時,有四位大臣站了出來。

吏部尚書王直,禮部尚書胡濙,戶部尚書陳循,兵部侍郎于謙。

他們力排眾議,主張死守北京,其中,侍郎于謙更是直言:

“言南遷者可斬也!”——《明史》

從某種程度上來說,此四人,是那個人心惶惶的大明王朝裡,毅然決然的逆行者。

而在之後的北京保衛戰中,陳循更是日夜勤勞,協同于謙,籌劃糧草,安排軍需,動員文武百官,安撫城內百姓。

所以依作者來看,北京保衛戰的勝利,同樣有陳循的一份心血。

他是一個文臣不假,手無寸鐵,未建寸功,但在國家危難之時,他已然奉獻了自己所有的能力。

雖然,他並沒有得到一個很好的結局。

北京保衛戰勝利了,英宗皇帝也被瓦剌人放了回來。

英宗皇帝的回朝讓大臣們覺得政治時局有了很大的變化,而“奪門之變”的發生,更是徹底改寫了這些當年在皇帝被俘虜時,擁戴郕王朱祁鈺的主戰派大臣們的命運。

他們奮力反抗的行為是勇敢的,但他們另立新君的行為在英宗皇帝眼裡無疑是一種謀逆。

于謙累罪處死,陳循也被流放遼東。

這是他第一次離開京師,也是他最後一次回首這裡。

看著雄偉宏大的紫禁城,陳循的眼裡閃過一絲黯淡,但很快又化為了堅毅。

他從來不後悔自己做過的一切。

力主抗擊也好,擁戴新皇也好,一切的一切,皆是為國為民,自己問心無愧。

倘若大明已經出了鐵骨錚錚,忠貞死節的于謙於少保,那麼,就讓我陳循,來做第二個吧!

粉身碎骨又有何懼怕,我亦要留下一身清白在這人世之間。

天順八年,公元1464年,陳循結束流放,返鄉時病逝,時年七十八歲。