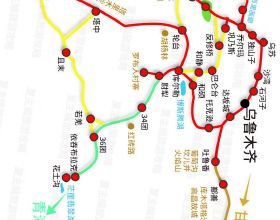

宋寶穎/製圖

本題來自中國一句老話:讀萬卷書,行萬里路。“裡”有多長,以前是個模糊概念,民國時才規定1裡為500米。再摺合現代長度標準,行萬里路,字面上的意思是行走5000千米。

車郵馬慢、徒步丈量的年月,行走萬里很難。

幾百年前的徐霞客,活在世上的時間,大部分扔在路上。從《徐霞客遊記》涉及的行程計算,幾十年間他大約行走了50000千米,已經十倍於萬里之行。關於他,還有兩個數字,據說他寫了260萬字左右的旅遊日記,毀於明末清初的戰火,只剩了60萬字。

你讀過徐霞客的日記體散文嗎?

“二十一日。早起,寒甚,雨氣漸收,眾峰俱出,惟寺東南絕頂尚有云氣……從其外西向視之,又俱夾疊而起。中懸一峰,恍若卓筆,有咄咄表示驚訝書空之狀,名之曰卓筆峰,不虛也,不經此不見也。……二十二日。晨起,為貫心書《五緣詩》及《龜峰》五言二首、《贈別》七言一首。晨餐後,復逾振衣臺……此谷獨飛珠卷雪,在深谷尤異。顧其危崖四合,已可名洞,不必以一窟標舉也。時朔風舞泉,遊漾乘空,聲影俱異,霽色忽開,日採麗崖光水,徘徊不能去離開。”

上面一段,是我用心挑出來的,想讓大家容易讀懂和欣賞,但也是比較而言。這段話最後一句,要是翻譯成現代漢語,大致是這樣的:“當時北風舞動著泉流,那水流在空中飄飛,聲響與光影都不尋常,忽然間天空放晴,眼前是太陽的光輝、壯美的崖壁、耀眼的水流,我徘徊其中捨不得離去。”

還有兩段也容易欣賞。

“時浮雲已盡,麗日乘空,山嵐重疊競秀,怒流送舟,兩岸濃桃豔李,泛光欲舞。”這是寫他在丹江漂流看到的景色。

“江清月皎,水天一空,覺此時萬慮俱淨,一身與村樹人煙俱熔,徹成水晶一塊,直是膚裡無間,渣滓不留……”這是他在楊村忽然發出的感嘆。

現代作家余光中特別欣賞徐霞客的文字,說他學識廣博,文采高妙,無畏精神使他的聰明才智得到了充分發揮。於是,中國山水遊記的集大成者,要推大自然的第一知已徐霞客。在這方面,他比歷代的文學前輩好一些,也比直到民國初年的文學後輩好一些——那時候,有些作家的足跡延伸到國外,可是時代節奏加快了,生活內容增多了,讓人總是很忙,少了領略自然的閒情。

有一位作家描述過徐霞客的快樂。他在香爐峰遇見了大霧,洶湧而來。在這樣的大霧中,他突然看到了心中的幻象,再一看不過是往日的生活。一年年,一日日奔波流離,到底是為了什麼?為什麼我在這裡?我到底要行去何處?一陣陣濃霧如同流水,穿過他的身體。直到霧氣散去,山間寂然,萬物坦蕩,一切都是天地之初的模樣。突然覺得萬般思慮一掃而空,自己已經與自然景物交融。哪裡是我的終點呢?徐霞客對自己說,比這更重要的是,我還行走在天地之間。

沒有在大自然裡的行走,就沒有徐霞客心性中的快樂,沒有他寫作中的成就。

下面我們來看看在遠處行走的另一種作家,他們去國離鄉,打開了自己的眼界。

這樣的作家有很多。

我想說兩個例子,華盛頓·歐文,屠格涅夫,或者說我想注重一種文學現象:遊歷了文學大師更多的國家,把自己提升為文學大師,也讓本國文學贏得了世界聲譽。

華盛頓·歐文寫過小說、散文、詩歌。他出生於北美獨立戰爭結束的1783年,21歲就去了歐洲,遊歷法國、義大利和英國,開闊了視野,讓北美作家與歐陸文化的母體連線在一起。他32歲時再次旅居歐洲,時間更長,17年後回到美洲大陸,許多美國讀者不認識他了,把他看成了歐洲作家。這時候的歐文,不像一個歐洲作家,也不像一個美洲作家,而是一位有自己的特點——不再跟在歐洲文學後面模仿,又擺脫了北美清教束縛的——第一代美國文學大師,第一位獲得國際聲譽的北美作家。

人們把歐文稱為美國文學之父,把屠格涅夫稱為首位有世界影響的俄國作家。

屠格涅夫出生於1818年,應該是俄羅斯軍官從法國回到俄羅斯那一年。他們戰勝了拿破崙,在法國生活了四年,感受到歐洲文明的震撼力量,得到了俄國廢除農奴制的變革方向。很多讀者都知道屠格涅夫在俄羅斯大地遊歷,寫下了散文集《獵人筆記》,其實那本影響很大的書,是他去德國學哲學10年後寫成的。他在歐洲先後生活了38年,被視為最純粹的“西歐化”的第一代俄國作家。

首先,他們都有在國內國外行走的經歷。

華盛頓·歐文深入西部草原考察遊獵,出版了《草原遊記》,為世界瞭解美國的自然與社會,提供了一個直觀清晰的視角。

他筆下的山川自然,是心靈感受到的自然,充滿了豐富的色彩變化,跟同時代作家們比起來,這可是個了不起的進展。

比如,他寫到了一座群山:季節的每一次變化,甚至一天中某個不同的時辰,都變換著群山那神奇的色調和形狀。四下裡的家庭主婦都把這群山當做最好的氣壓計。天氣晴朗穩定時,群山一片青藍,傍晚的天際映出它們偉岸的輪廓;可有的時候,雖然其他地方並無雲彩,山頂上卻會聚起一大片灰色的水汽,在落日餘暉照耀下,像輝煌的皇冠一般閃閃發光。

其次,他們在國內國外行走,比別人更深融入歷史、文化、藝術和大自然。

只有融入,才有意義。

屠格涅夫寄回國內的一封信裡,談到了旅居國外的俄羅斯人,或是由於傲慢懶惰,或由於天生畏怯,或是不善與人共處,不能進入那個國家的歷史,以及現實中的民眾生活,於是感到疾病一樣的苦悶。“他們在這方面也太缺乏素養。對他們來說,城市、歷史人物與歷史事件的名稱只不過是名稱……”屠格涅夫說,他們欣賞大自然和藝術品的修養也不夠,“我們這些人,沒有必要假裝成一副自己的東西綽綽有餘的樣子。”

第三,他們走到哪裡,都深入人群之中,有了很多朋友。

比如法國作家司湯達去世時,送葬者僅三人,其中兩位是作家,一位是年近四十的法國人梅里美,一位是二十多歲的俄國人屠格涅夫。說起法國作家圈,屠格涅夫的朋友比司湯達的還多,喬治·桑、福樓拜、都德、左拉和莫泊桑等,都是他的朋友。

梅里美評價屠格涅夫:“誰也不如這位偉大的俄國作家那樣,善於讓心靈掠過朦朧的陌生事物引起戰慄,並在奇異故事的半明半暗中讓人看到不安的、不穩定的、咄咄逼人的事物組成的整個世界。”

第四,行走四方的迷人之處,還在於能遇到有趣的事、可愛的人。

屠格涅夫狩獵時遇上的一位磨坊主的女兒,也令他心儀已久。他曾問那磨坊主的女兒:“你希望我送你什麼?”那個美麗的姑娘臉紅了,回答:“你給我從城裡捎塊肥皂來吧,好讓我把兩隻手洗得噴香,你可以像吻貴夫人那樣吻我的手。”

還有前面說到的梅里美,漫遊了英國、西班牙、義大利、希臘和土耳其。他溫和而高貴,像個騎士。他交友不論身份,有鬥牛士、菸廠女工,有上層貴族。其中西班牙一位伯爵的4歲小女兒,蜷縮在梅里美的膝蓋上,聽他講好聽的故事。20年後,她成了法蘭西皇后,還保持著與他的友誼。

特邀編輯:董學仁

來源:中國青年報客戶端