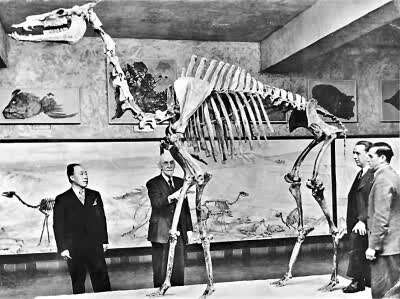

楊鍾健與巴伯、舒爾茨在內布拉斯加大學博物館參觀(1944年)。資料圖片

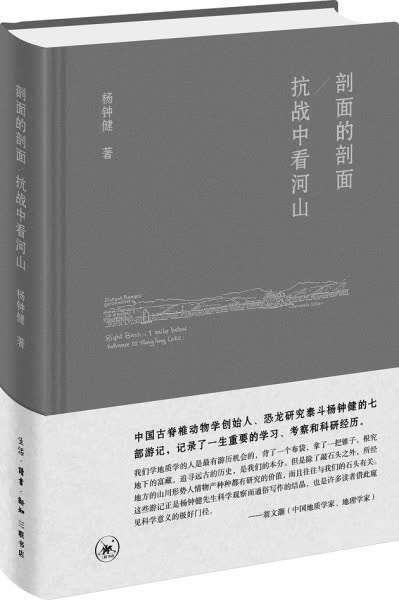

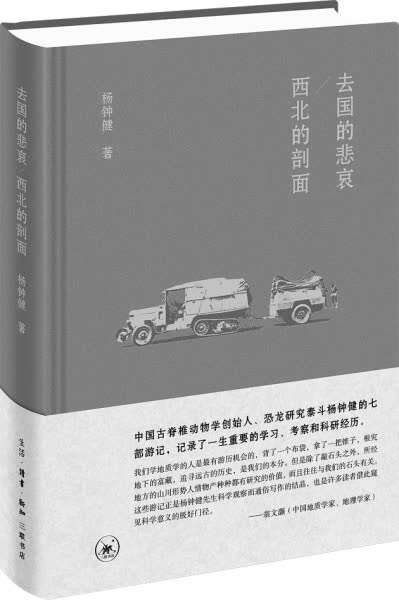

楊鍾健著

遊記是一種特殊而重要的體裁,特殊人物在特殊時期的遊記,往往能夠反映一個時代的側面。楊鍾健先生是我國古脊椎動物學的開創者和奠基人,恐龍研究專家,被業內尊為“中國恐龍之父”。除專業研究之外,他涉獵豐富,不僅精通英語、德語,還熟悉拉丁文和希臘文,熱愛詩詞和散文寫作,在長期的野外考察過程中,非常重視記錄自己的所行、所見、所思和所想。他一生所作七部遊記,分別為《去國的悲哀》《西北的剖面》《剖面的剖面》《抗戰中看河山》《新眼界》《國外印象記》《訪蘇兩月記》。這些記錄的“剖面”,此中含義一為實際觀察到的地層剖面,反映其地質構造和科學內涵;另一則為人生的剖面。三聯書店此次將其合併為三本出版,以饗讀者。

《去國的悲哀》是楊鍾健第一部遊記,記述了1923年去德國留學以及歸來的經歷。旅途從故鄉陝西華縣出發,經北京、上海,以海路赴歐,在船上途經中國香港、越南、新加坡、馬來西亞等地;到達歐洲之後,在慕尼黑、巴黎、柏林、倫敦、瑞士遊歷博物館以及做地質考察,後從慕尼黑取陸路經維也納、華沙和莫斯科,再由西伯利亞入東三省而歸國。前後歷時近五年。年輕時的楊鍾健,求學之餘喜歡參觀歐洲的博物館和著名的大學,對歐洲科學人文的發達、人民的外貌和精神狀態,都感到新奇。而國外國內雲泥之別的境況,也令他備受刺激。誠如他所言,此次旅程充滿了“欣喜和悲慼”,並不能完全融入求學旅途的歡樂,也不能完全暢懷。楊老一方面對國內情勢終抱樂觀態度,但同時也對勝利的一日何時到來充滿未知感。他一方面認識到中國大力發展科研、科普宣傳的必要,但同時又以自己不過得一博士“虛銜”自卑,時常有“百無一用是書生”之慨。這種心情為此書帶來一種時代的沉重感,的確與書名中“悲哀”二字緊緊相扣。

該書於1929年初版時,得到諸多朋友的支援。包括封面的繪圖者姬德鄰先生,以及為本書作序並畫插畫、題寫卷首詩的王德崇先生。他於1925年考入北京大學後,與楊鍾健相識於“共進社”,任《共進》刊物主編,一起積極宣傳馬列主義,痛斥軍閥。1939年在美國獲得經濟學博士後回國,在農業經濟學術研究上有較深的造詣,著有《農場管理學》等。他自幼聰敏好學,是一位進步青年,且頗有膽識勇氣。楊鍾健先生與之交情甚篤,視其為“相知”。《去國的悲哀》前面幾部分即是以寫給王德崇的信件的形式呈獻給讀者的。字裡行間可見二人惺惺相惜、志同道合的默契。

書中提及與作者有交誼的人物,皆為一時之秀。在此,舉一人為例。孫雲鑄先生為我國古生物學的奠基人,20世紀20年代留學於德國哈勒大學,1927年,與楊老在哈爾茨地質旅行途中相會,二人計劃成立中國古生物學會。此實為我國古生物學界具有里程碑意義的事件。

楊老寫完《去國的悲哀》,將稿件交與北平平社編輯出版,就又出發了。他受翁文灝先生囑託,去往山西西部、陝西北部一帶旅行調查三個月,又去東三省不到一月,然後參加中美考察團前往內蒙古二連浩特東部一帶,最後是參加中法科學考察團,由張家口出發一直向西到吐魯番、烏魯木齊,然後取道西伯利亞回到北平。楊老將這四次旅行的經過和感受記錄下來,彙集成冊,取名“西北的剖面”,由翁文灝作序,於1932年出版。楊老稱“幾乎上自天時,下至地理,乃至人世滄桑,世態炎涼等等”,無一不“或深或淺地切剖一下”。值得一提的是,中美考察團和中法科考團這兩次中外合作考察專案,在歷史上有著濃墨重彩的一筆,楊老作為親身經歷者記錄的詳情,具有非常重要的價值。

《剖面的剖面》記錄了楊鍾健先生於1932—1936年在山東、河北、山西、陝西、甘肅、四川和兩廣等地所進行的地質、古生物考察和調查活動。楊老照以前一樣,將旅途中所觀察、感悟到的內容記述下來,成為一部遊記。何為剖面?正如翁文灝在序中所說,“就是把我們所要研究的事物解剖開來”。關於此遊記的內容,楊老概括有三:第一記地質知識,第二記沿途風景,第三記民俗風物。特別強調,舊時有的遊記,有著很美的文字,也是不朽之佳作,然而描寫並不合乎事實,如言山必定壁立千仞,說月無非玉兔嫦娥;更有甚者,游龍門必提夏禹,過吐魯番必稱火焰山。因而新式遊記則須給人以準確的知識,對每一地的地質背景、地理狀況和人情風物,均予以正確的記載。這種寫作意圖在《抗戰中看河山》中更為突出。1937年“七七事變”,抗戰全面爆發。被自己視為第二故鄉的北平淪陷,楊鍾健帶著悲痛的心情於當年11月離開,經湖南、雲南、四川、陝西,再遊新疆,至回到北平,前後歷時六年。此次野外旅行是在國土淪喪、時局艱難中進行的,楊老尤感我國山河之美、物產之豐,用“錦繡山河”“地大物博”並不足以說清楚,而應該以實際的描寫和科學的解釋予以記錄。更重要的是,楊老看到外國人對我國的自然地理均有翔實考察記錄,而我國邊疆地區喪失多年從不見有相似書籍出現,不免驚心,深感地質科學在我國發展的必要。

這兩部書的出版都頗為不易,《剖面的剖面》尤其充滿波折。此書完稿於1937年,交付禹貢學會的顧頡剛,擬送商務印書館加入“禹貢叢書”出版。是年恰逢盧溝橋事變,抗戰全面爆發,商務無法印行,原稿也不知蹤跡,直到1950年方才找回。1973年,楊老高齡,仍念念不忘此稿出版,曾求助於同人,甚至稱“用紙可以次一些,印的份數可否壓縮到三百份或四百份,插圖和圖版加價太昂可以去掉”等等,言辭卑微懇切,令人聞之心酸。即便如此,仍未能如願。直到2008年該書才首次在科學出版社出版。今次隨另外六種遊記一同再版,真有迴歸之感,令人不勝唏噓。而《抗戰中看河山》雖然寫完即交由獨立出版社出版,但也非常不易。按照作者原來的計劃,會在書中加入路線圖和風景照片若干,也因戰時艱難未能如願。而翁文灝先生忙於政務,也未能撥冗賜序,頗為遺憾。但楊老仍然對慷慨幫助過的盧逮曾先生表示了誠懇的謝意,意識到“目下此等困難情形下,印刷這個似乎不重要的書籍,是不容易的”,顯示出學者的豁達。

中國地質學家、地理學家翁文灝先生說,“我們學地質學的人是最有遊歷機會的,背了一個布袋,拿了一把錐子,根究地下的富藏,追尋遠古的歷史,這是我們的本分。但是除了敲石頭之外,所經地方的山川形勢人情物產種種都有研究的價值,而且往往與我們的石頭有關”,“這些遊記正是楊鍾健先生科學觀察而通俗寫作的結晶,也是許多讀者藉此窺見科學意義的極好門徑”。

來源:光明日報