史大林,廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室教授,2020年科學探索獎天文和地學領域獲獎者。獲獎理由:肯定他在海洋酸化對初級生產的影響及其效應等方面的成績,支援他在海洋生物地球化學與全球變化研究領域進行探索 | 圖源:科學探索獎

編者按

年輕人,是科學創新的主力。在科學投入越來越受重視的今天,中國的科學家們中,尤其是年輕一代裡,有許多在自己領域裡做出了傑出成就,也承載著未來科研的希望。

《知識分子》攜科學探索獎設立 “探索者” 專欄,為讀者速寫一群青年科學家的畫像,介紹他們所代表的科技前沿。這些青年學者們都不到45歲,但已在各自的領域內做出了重要貢獻。

謹以此係列文章記下他們拓展人類認知邊界的努力,和對於科學、技術與人文的思考。

撰文 | 王一葦

責編 | 劉楚

● ● ●

2011年,史大林和妻子洪海徵前後腳回到母校廈門大學任教。夫妻倆是本科同學,一起去了香港又輾轉到美國,博士畢業回國後在廈大的近海海洋環境科學國家重點實驗室建起一個小小的課題組,研究海洋藻類與全球變化。但在選擇研究方向時,兩人猶豫了。

擺在他們面前的是兩條路:做藻類與海洋痕量金屬這項國內幾乎無人涉足、實現起來困難重重的研究,還是選擇更安全穩妥的傳統方向,研究其他更易控制的因素對藻類生產力的影響。

他們選擇了少人行走的那條。

今天,我們為什麼關心海洋藻類?

剛回廈門的時候,史大林開講座,近海海洋環境科學國家重點實驗室的學術秘書施薇去聽,發現這個老師 “挺好玩的”,“逢人必講我就是養海帶的”。後來才知道,史大林為了跟小外甥女解釋他的專業,就想了這麼個通俗易懂、接地氣的切入點,連網名也起的是 “養海帶的”。

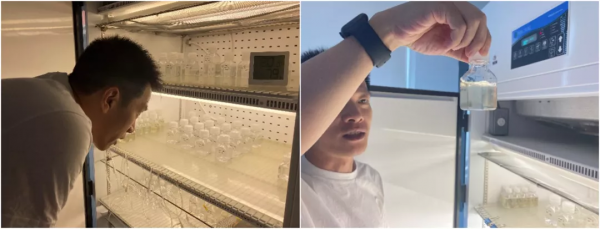

他研究的海洋藻類看不見摸不著。史大林的實驗室裡,多個恆溫藻類培養箱並排立著,開啟是一個個方瓶子裝著透明無色的液體,瓶子上用黑筆標記著藻種名、實驗日期和濃度單位,瓶口連著管子,控制氣體的流入。

史大林在實驗室 一部分正在實驗進行中的藻類在培養箱裡,另一部分從海洋中採集的藻類樣品則冷凍在零下80度的冰箱裡 | 拍攝:王一葦

藻類雖然微小,卻貢獻了地球上70%的氧氣 [1]。在陽光下,浮在海面上的藻類吞下空氣和海水中的二氧化碳,並透過光合作用將其轉化為動物能吸收利用的有機碳。海洋學家們把藻類稱為海洋初級生產者,把它們將二氧化碳轉變成有機碳的能力稱為生產力。影響藻類生產力的因素很多:海水的pH值、溫度、海水中各類營養物質的含量等等 [2]。

隨著全球變暖,海水中二氧化碳的濃度也相應升高,海水平均pH值在過去一個世紀裡從8.18降至8.07 [3],換算起來,海水的酸度增加了30%。

海水酸度增加,泡在海里的藻類會生長得更快還是更慢?理想狀態下,把海藻培養在不同酸度的海水裡測一測,就能得到答案。但實際上,海洋中的各種因素和成分和實驗室裡不盡相同,這個看似簡單的問題很難得到回答。

一些研究者,比如南加州大學的教授 David Hutchins 在2015年實驗發現,在酸化程度高的海水裡,一種叫做束毛藻的海洋常見藻類的固氮能力提高了 [4]。

從原理上,這似乎很好解釋:海水中二氧化碳的濃度升高,藻類用於生長的原材料增加,生產力增加的同時,固氮自然也獲益了。雖然二氧化碳溶解於海水會導致pH值下降,藻類的生產能力會受到影響,但根據Hutchins的研究結果,負效應沒有超過正效應。

但是史大林對這些論文資料感到懷疑。他認為,Hutchins團隊之所以得到上升的結論,是因為他們所用的人工海水配方很可能存在汙染,混入其中的氨和銅等含量過高,影響了束毛藻的生長,實驗中酸化條件下藻類長得更快,是 “一個假象”。

“從控制痕量金屬的角度,它是一個mess(混亂),一團糟。” 史大林說,早期研究中,為了模擬真實海洋中的環境,一般需要調配人工海水。Hutchins團隊用於培養束毛藻的人工海水配方源自1996年的一項研究,它自發表之後便被廣泛使用。如果研究者採用不同公司生產的不同純度的原材料配置人工海水,就可能引入不同的氨濃度和金屬銅濃度。

銅雖然是藻類必需的金屬,但一旦濃度稍微高一些,就可能產生毒性。史大林的團隊剖析了人工海水培養液的化學組成,認為在酸化條件下,更多的銅會變成絡合態,毒性會下降;同時氨在酸化條件下從NH3變成NH4+,對束毛藻的毒性同樣也下降。毒性下降,意味著藻類所處的環境變好了。因此史大林認為,Hutchins實驗結果中海水酸化後,束毛藻固氮之所以上升,很可能是這兩個毒性下降的反映。

史大林團隊用同樣的人工海水配方做了實驗,但增加人工海水中的金屬絡合物含量,緩衝過多的銅,同時使用高純度的原材料降低氨濃度,實驗結果顯示,束毛藻的固氮速率在酸化條件下是下降的。

“當我們把實驗背景的汙染降低、把培養液的金屬化學控制好,就會發現正效應沒有了,它應該是一個負效應或者是一個輕微的負效應。” 史大林說。

2017年,史大林的相關論文 [5] 發表後,兩個團隊在《科學》雜誌上展開 “論戰”。Hutchins堅持認為自己的樣品未經汙染 [6];史大林則回覆稱,他的實驗資料經得起檢驗,而Hutchins聲稱其實驗環境未經汙染這一事實無法檢驗 [7]。

科學 “論戰” 並未說服其中任何一方,但無疑,史大林的分析對於海洋生物地球化學研究領域是重要的一筆。

建中國最 “乾淨” 的實驗室

史大林之所以能敏銳意識到人工海水中的問題,是因為他對海洋中的痕量金屬非常敏感。

他師從普林斯頓大學教授 François Morel,國際海洋痕量金屬研究的權威專家。海洋痕量金屬指的是海水中含量等於或小於1μmol/kg(微摩爾/千克)的金屬元素,包括鐵、鋅、銅等。痕量金屬在海洋中含量極低,但微量的變化就能對藻類的生產力產生巨大影響。

史大林與導師合影,這張照片貼在他辦公室牆上的顯眼位置 | 拍攝:王一葦

要做痕量金屬研究,第一個難題就是建潔淨實驗室:這個實驗室的空氣中金屬顆粒含量得足夠低。

海洋藻類領域同行裡,想研究痕量金屬的人不在少數,但成功先例為數不多。史大林現在實驗室的同事曹知勉回憶,2008年左右自己在廈大讀研時就曾想過做痕量金屬鐵的研究,但實驗室要求達不到國際標準。“大概做了一年之後放棄了,沒辦法,真的是硬體達不到。”

2011年,博士畢業、剛剛回國任教的史大林和洪海徵面臨艱難選擇。那時候,國內海洋藻類研究領域沒有人建過這樣的實驗室。

所有的東西都得是塑膠的。塑膠實驗臺,塑膠燈罩,這些還好辦,但塑膠的合葉和螺絲釘,連最好的裝修師傅也聞所未聞。

此外,實驗室需要正壓,過濾空氣的機器一天24小時全年無休不停運轉,將金屬顆粒擋在門外,電費投入也很可觀。實驗中要用到的鹽酸需要高純度,但當時國內的產品質量不穩定,能用的幾乎沒有。

初出茅廬的年輕學者經費捉襟見肘,而選擇這個方向意味著需要大量資金投入實驗室建設、裝置和耗材。

史大林和洪海徵與國內的同行交流,大多數人勸退,即使投入巨大,產出也難保障,“風險太大了”。

“做一個學界的最高標準出來”,也有一些鼓勵聲音。最終,讓史大林夫婦下定決心的,除了這份要做就做最好的心氣,更重要的是對自己科研能力的信心。

為了塑膠建材他們搜遍了各個電商平臺,找符合純度的鹽酸供應商又花了小一年,科研經費上精打細算,其他研究 “只花保證研究的錢”。現在,這個達國際最高標準的潔淨實驗室就藏在廈大翔安校區。

廈門大學翔安校區內的潔淨實驗室 | 拍攝:王一葦

在建成的實驗室裡,史大林團隊逐步提升研究的複雜度,從一個因子對藻類的影響,到更多因子的綜合影響。2015年,他和團隊成員一篇發表在《湖沼學與海洋學(Limnology and Oceanography)》上的論文探討了光、二氧化碳、氮營養鹽三個因子對矽藻的綜合影響。2017年發表在《科學》雜誌上的論文則發現海水酸化條件下,束毛藻的生長和固氮都有所降低,且痕量金屬鐵的缺乏會加劇酸化的負效應。

實驗室之外,他將出海做現場研究也放在重要的位置,甚至專門改造了一個集裝箱,用作海上的潔淨實驗室。

集裝箱實驗室外部和內部 出海取樣時也需要有潔淨實驗條件。當時中國的科考船不具備潔淨實驗室條件。2017年以前史大林出海時,只能用塑膠做的潔淨操作檯構造潔淨實驗環境。後來,團隊買了一個集裝箱,改造成潔淨實驗室,需要時就搬到科考船的甲板上。船航行時,就用一根塑膠管道通到海面上採集海水,直接灌入集裝箱內部的塑膠桶裡,避免汙染 | 拍攝:王一葦

史大林把自己現在的工作總結為兩塊:一塊是在陸地上的實驗室裡為主做機制研究,透過簡化變數,控制因子,觀測藻類的生長變化及細胞內部的變化,探究微觀機理;一塊則是在海洋上觀測藻類群落變化的宏觀過程,和陸地實驗室研究互相印證。他認為,這兩部分都不可或缺,且相互促進和補充。

由於其在海洋酸化對浮游植物初級生產影響以及生物地球化學效應方面的成果,2020年,史大林成為了第二屆“科學探索獎”獎勵的50位青年科學家之一。

“死摳細節” 和 “不怕放棄”

在學生們眼裡,史大林是個 “死摳” 細節的人,有嚴重的“完美主義“傾向,不僅在實驗室裡要求高,連學生們出去開會作報告時PPT上的圖片,都要求大小一致且嚴絲合縫地對齊。

史大林認為,這樣的嚴謹除了個性使然,更來自日復一日枯燥而紮實的基礎科研訓練。

每次帶新的博士生碩士生,他都會把自己在阿拉斯加灣外那趟“糗事”講給他們聽,提醒他們別犯類似的錯誤。

海洋學研究真正的現場是大海。研究人員需要搭乘科考船,從海上採集樣品。一趟航程幾千海里、幾十天的時間、覆蓋上百個取樣點。

2007年,讀博的第一個夏天,史大林第一次出海,走一趟42天的航程,去了阿拉斯加灣外面的一個鐵限制區。在船上做完實驗,他抑制不住地興奮。

“當時下船之前,我覺得我一定有一篇Science(論文發表),毫無疑問。” 他說,利用採集到的天然海水和天然浮游植物,他透過實驗證實酸化條件下,藻類對鐵的吸收是下降的。

2017年,史大林(左二)和學生們在“嘉庚號”上,照片拍攝當天是史大林40歲的生日 | 圖源:受訪者提供

然而,當他信心滿滿地將研究成果遞交給《科學》雜誌,一位審稿人的意見卻給他當頭澆了一盆冷水。

審稿人指出,在開展藻類對鐵的吸收測定時,沒有經過清洗步驟,沒把可能附著在藻細胞表面的顆粒態鐵洗掉——對於一個需要測定藻類吸收了多少鐵的實驗,這些細胞外的鐵會影響最終測得的細胞內鐵含量。

更令人尷尬的是,這個清洗鐵步驟的發明者正是史大林的導師。“很難想象這是 François Morel 實驗室出來的(工作),他發明了這個方法,你們居然沒有用。” 審稿人寫道。

最終,史大林重新出海採集樣本,重走了一遍正確的流程,得到了相同的結果。最終完成的論文發表在2010年1月《科學》雜誌上。

那之後,史大林每次出海開展研究前,腦子裡都有一張詳盡的物資和流程表格。比如,每一個裝海水的罐子要經歷20天多次高純度鹽酸清洗後才能使用,那麼就要安排在航程開始日期數十天之前準備。他也要求團隊裡的學生,“每個細節都要考慮到。”

史大林自認為,他的團隊論文產量不高,但是 “慢工出細活”。“藻類和全球變化領域出論文相對不難,但大多還是現象描述,能回答背後原因的並不多。” 他希望自己的研究成果能夠真正從機理上解釋現象、回答問題。

不忙的日子,曹知勉是史大林下班後的酒友,啤酒就著燒烤,聊研究的苦悶,也聊生活的樂趣。他形容,史大林身上一直有種 “少年氣”。“有時候很有衝勁,有時候又很衝動,” 曹知勉說,“但這不是件壞事情,可能現在平和溫柔的人比較多一點,我覺得做研究還是需要有他這樣子的人。”

對於史大林來說,“放棄” 不是件可怕的事。本科畢業後,當時是史大林女友的洪海徵作為班裡第一名的 “學霸”,去了香港科技大學深造。一年後,史大林 “為了陪女朋友” 放棄在讀的碩士學業,也去了港科大報到。兩人雙雙赴美后,他在一個教授手下讀了兩年博,已經通過了博士候選資格考試,但因為並不喜歡當前的方向,便放棄了唾手可得的學位,轉投另一位導師門下,從頭開始讀博。

在此期間,史大林的研究方向從生物學到環境毒理學,再到淡水重金屬研究,最終才邁入痕量金屬研究。

“我不覺得興趣是最重要的,” 在廈大門口的海鮮大排檔裡,他灌了一口啤酒,說道,“任何事都需要鑽研,才能瞭解其中的奧妙。”

史大林說,在換專業過程裡,他意識到了海洋生物學、生物海洋學和海洋生物地球化學的區別,並開始真正關心海洋學研究。“海洋生物學是在個體層面上做工作,” 他說,“而生物海洋學、海洋生物地球化學探討的則是一個有機的整體。”

史大林請朋友給課題組設計的Logo,以翻花繩為靈感

他被這種整體的複雜性所吸引,一路走到今天。物理、化學、生物,每個領域的知識在海洋學中都非常重要。“如果你不懂化學是什麼樣的,你就不知道生物為什麼會那麼變。” 在研究中,他對每個實驗的生物、物理和化學要素變化都要捋得清清楚楚。

研究機制只是第一步。“最後要回到現實中去,回答一個複雜現象。”

現在,他正與做數學模型的同事合作,計算營養鹽貧瘠的西北太平洋裡藻類的固氮作用和其對碳吸收的貢獻,希望能為全球碳中和的整體目標提供一些科學參考。

“嘉庚號” 遠航科考進行時

為了開展海洋現場痕量金屬研究,一代又一代的廈大海洋人一直在努力,史大林作為其中的一員,也希望為中國痕量金屬海洋生物地球化學研究做出貢獻。

相比於用人工海水和模式海藻做研究,從海洋中採集表層海水和水中的海藻是一種更接近真實世界的研究方式。

海洋廣闊,水面相通,但每片海域的差異其實很大。一些區域營養物質的含量比其他區域低很多,浮游生物也少,被稱作海洋荒漠。全球有五塊這樣的荒漠區,佔全球海洋麵積超過30%。對於研究者而言,這些區域提供了獨特的研究條件。

此前,由於技術和資金限制,中國一直未能開展太平洋海區的長期監測研究。太平洋雖浩淼,但因為科考航線費用昂貴,,很長一段時間以來全世界僅有美國在夏威夷地區附近開展長期的痕量金屬、同位素等引數監測,以及日本在其鄰近海域開展零星工作。

經過多年的籌劃建設, 廈門大學自主研發的科考船 “嘉庚” 號於2017年正式下水。“嘉庚” 號配備了海水潔淨採集裝置,是國內首個具備痕量金屬、潔淨海水大體積採集能力的科學考察調查船。

截至2021年8月,“嘉庚” 號已航行了32個航次,而在未來全球海洋痕量元素及其同位素研究中,也將擔負起舉足輕重的支撐作用。

“嘉庚” 號也是參與全球GEOTRACES計劃的唯一一艘中國科考船。自2010年開始,國際海洋研究科學委員會(SCOR)正式啟動了GEOTRACES計劃,旨在研究全球海洋痕量元素及其同位素的生物地球化學迴圈。2019年4月,“嘉庚號” 從廈門出發,搭載來自德國、日本、美國、加拿大和中國的36位研究人員,在西太平洋上執行了中國第一次GEOTRACES觀測和取樣任務 [8]。

中國科學院院士、廈大海洋與地球學院教授戴民漢自2006年起就參與了該計劃的籌備,也是該計劃的科學指導委員會(SCC)成員。而今年1月,史大林也接棒成為了SCC的成員。

GEOTRACES計劃的參與者們正在構建一個巨大的海洋數字檔案館,為了 “提高對過去海洋條件的理解”,且 “可以更可靠地預測未來的變化” [9]。這個資料庫目前向全球的研究者開放訪問,也促進了國際海洋學社群的形成和交流。史大林和廈門大學的研究者們,也在合作改進海洋潔淨海水取樣的技術,以使獲得的資料更加準確。

史大林說,地學(注:地球科學,包括海洋學、大氣物理、古生物學等)是一個被低估的學科。它不僅實用,更能從一個高屋建瓴的角度去觀看這個世界,帶給人廣闊的視野。好比,他第一次出海時,儘管暈船吐得死去活來,站在甲板上看著深色、平靜的海面,感到和大自然相比,人是渺小的。

“那種寬闊,整個人一下子放空的感覺,我特別喜歡。”

參考資料:

[1]https://www.nationalgeographic.org/activity/save-the-plankton-breathe-freely/#:~:text=Prochlorococcus%20and%20other%20ocean%20phytoplankton,the%20warming%20of%20the%20ocean

[2]https://www.britannica.com/science/phytoplankton

[3]https://royalsociety.org/~/media/royal_society_content/policy/publications/2005/9634.pdf

[4]https://www.nature.com/articles/ncomms9155

[5]https://science.sciencemag.org/content/356/6337/527

[6]https://science.sciencemag.org/content/357/6356/eaao0067?intcmp=trendmd-sci

[7]https://science.sciencemag.org/content/357/6356/eaao0428.full

[8]https://ships.xmu.edu.cn/info/1181/1806.htm

[9]https://www.geotraces.org/challenges-and-benefits/