畢達哥拉斯與 “打鐵” 故事的續集 | 圖源:pixabay.com

- 編者按 -

上月,《知識分子》發表了一篇關於畢達哥拉斯傳說的文章:《畢達哥拉斯在鐵匠鋪稱錘子?看似科學的故事哪裡錯了》,文章指出:畢達哥拉斯路過鐵匠鋪,聽到打鐵聲音的和諧,於是透過稱量不同鐵錘的重量確認了這種關係,這個故事不符合聲學原理,應是訛傳。

這篇文章從音樂講到科學,饒有趣味,意味深長,文末的留言區也是異彩紛呈。原文作者看了大家的留言後,思考良多,而且還一言不合,抄起錘子就做了個實驗。遂又作此文,與大家接著上次的問題接繼續討論:既然打鐵好聽,為何仍說畢達哥拉斯故事為訛?我們又能從這一訛傳裡獲得哪些啟發?

(經常有讀者在後臺留言,說小編精選留言很 “任性”,實際上只要不是太 “不堪入目” 的言論,無論褒貶,小編都會精選出來供大家討論。今天藉此機會,告訴大家兩個小秘密:1. 每一條留言小編都會仔細看;2. 不僅小編看,文章作者也在看,回覆留言不過癮的話,作者可能還會再寫一篇文章跟大家繼續交流。)

撰文 | 吳進遠

責編 | 王雨丹

● ● ●

拙作《畢達哥拉斯在鐵匠鋪稱錘子?看似科學的故事哪裡錯了》7月11日在《知識分子》公眾號發表。文章發表後,讀者熱烈留言討論,大家的留言堪稱是對這一話題的二次創作,甚至比正文更有趣。在此既要感謝贊同方,也要感謝反對方的留言,正是由於雙方意見的存在,才使得評論區精彩紛呈。

部分留言截圖

有的朋友不滿意我的文章,覺得很容易讓受眾對畢達哥拉斯本人產生誤解,對此我很理解,畢竟學界連畢達哥拉斯這個人是否存在都有尖銳的不同看法,這個問題我沒有研究過因而不持任何意見。我所能確認的是這個掛在畢達哥拉斯名下的故事與聲學原理不符,實際上,不管我寫不寫文章,這個傳說與聲學的相悖都是客觀存在的,國王穿沒穿新衣和小男孩嘴欠不欠沒有關係。

有的朋友建議作者實際敲一敲,打打鐵。這個建議非常好,我在網上搜到了真正打鐵的影片,同時做了幾個模擬實驗(後面會介紹實驗的結果)。打鐵的聲音確實是很好聽的,而且打鐵對音樂家創作的影響也非常深刻,這個話題很值得聊聊。

有位朋友批評這篇文章有點無病呻吟,閒的,這個批評很中肯。的確,如果僅僅是考證或證偽一個年代久遠的傳說,確實有些無聊。真正有現實意義的、影響到我們今天科學技術進步的、值得仔細討論的,是科學的非神聖屬性:把科學神聖化、神秘化,對人們的學習探索與發現,實質上是一種阻礙。這篇文章會用較大篇幅討論這個問題。

打鐵的音樂感

筆者小時候在中關村小學上學,學校操場外面的小松樹林裡,有工人師傅打鐵。孩子們課間都著迷地趴在籬笆上看,上課鈴響了也不願回教室。

打鐵一般是師徒兩人,徒弟掄大錘,師傅一手用火鉗夾著燒紅的工件,另一手拿小錘。很多時候,師傅在徒弟砸下兩大錘之間,用小錘在鐵砧上輕輕地敲一敲,這表示希望徒弟均勻地鍛打工件。有時候,師傅希望徒弟在某一個地方使勁砸一砸,就會在兩大錘之間敲打工件上的對應部位。

影片連結:https://www.bilibili.com/video/BV1CV411t7Mp?from=search&seid=15396689667753216982

打鐵的聲音很富有音樂感,除了節奏,大錘和小錘打出來聲音的音高也是不同的。通常大錘打出的聲音比較悶,是 “噗、噗” 的感覺,而小錘打出的聲音比較尖銳,是 “叮、叮” 的感覺。

既然打鐵富有音樂感,為什麼畢達哥拉斯不能透過稱量不同鐵錘的重量確認聲音和諧的數量關係呢?原因很簡單,因為錘子敲打的聲音不光和錘子的重量有關,還和錘子的形狀、尺寸、比例等有關,同時還和打在什麼地方有關。大錘打在燒紅的工件上,工件相對比較軟,因而產生的衝擊脈衝時間比較長,從而抑制了衝擊脈衝裡的高頻成分,聽著就比較悶。

大家如果仔細看影片,就能看到師傅手中的小錘更有說服力:當小錘打在鐵砧上,衝擊脈衝時間很短,因而高頻成分豐富,聽上去就是 “叮、叮” 的;而當小錘打在工件上,衝擊脈衝時間變長,高頻成分少,因而聽上去也和大錘一樣是 “噗、噗” 的。

筆者做了模擬實驗:

當錘子砸在鐵砧上的時候,打出的聲音比較清脆。而當錘子打在比較軟的鋁片上時,聲音就沉悶了許多。

打鐵雖然不會透過簡單稱重鐵錘告訴人們聲音和諧的 “秘密”,但卻會深刻地影響音樂家的美學感悟。和打鐵有關的幾個比較著名的音樂作品包括威爾第歌劇《遊吟詩人》中的《鐵砧合唱》(Anvil Chorus)和約瑟夫·斯特勞斯的《鐵匠波爾卡》(Feuerfest Polka)。

三分損益法與五度相生法

有的讀者可能會說,就算傳說中 “稱重確定聲音和諧” 這一說法不符合聲學原理,但這只是一個細節,不能整體否定畢達哥拉斯發現的結果吧?這要怪這個傳說的作者,如果他當年不在這個美麗的故事裡寫進這樣一個細節,我們現在還真的沒有什麼可以懷疑的,只需要信以為真就完了。

但另一方面,我們不妨從一個思想窠臼中走出來:不要一根筋地認為天不生畢達哥拉斯,萬古沒有音樂。我們完全可以看看,在世界的另一端,音樂的美麗是如何被人們認識的。

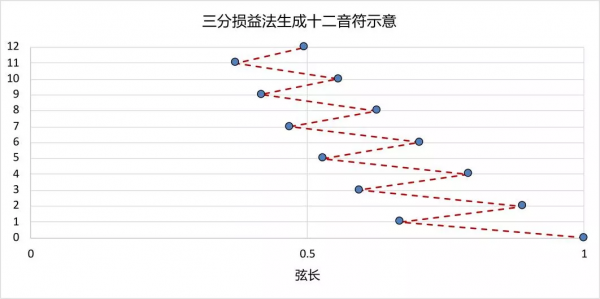

音樂的基礎是音符,對多數人而言,一個音符的頻率是多少赫茲並不重要,關鍵是若干音符之間頻率的比例關係,或者是在絃樂器中,若干音符對應的弦長之間的比例關係。確定這種比例關係的一種方法在歐洲叫做 “畢達哥拉斯五度相生律”(Pythagorean tuning),而在古代中國,叫做 “三分損益” 法,二者有些細小的差別,但都是使用2和3兩個質數來生成不同音符對應的弦長。

在三分損益法中,我們把一個長度為L1的弦分成三份,然後把弦長 “損” 掉(1/3)L1,這樣得到的弦長就成了L2 =(2/3)L1。這個長度的弦發聲頻率為原來的1.5倍,新的音符和原來音符是 “嗦” 和 “哆” 的關係。

在L2弦長的基礎上,再把弦分成三份,然後 “益” 回去(1/3)L2,這樣得到的弦長就成了L3=(4/3)L2,新的音符唱做 “唻”。

在此基礎上再 “損” 一次得到 “啦”,再 “益” 一次得到 “咪”。這樣就有了 “哆唻咪嗦啦” 的五音音階。繼續進行損益操作,可以生成一個八度之內的全部的十二個音符。

現在知道最早把三分損益法寫下來的,是 2500 多年前的《管子》,當然不是寫在紙上,而是寫在竹簡上。年代久了,很多人有懷疑,這很正常,畢竟出土文物是判斷古代歷史真偽的金標準。而出土文物,有個現成的例子,就是上篇文章中談到的曾侯乙編鐘,也是 2500 多年前。

曾侯乙編鐘的音律確定方法甚至比三分損益法更豐富,以質數3確定的五度為骨架,用質數5確定的三度補充其他音符。(頻率比為3/2時音符關係是 “哆” 和 “嗦”,五度關係;頻率比為5/4時音符關係是 “哆” 和 “咪”,三度關係。用頻率440、550、660 赫茲分別對應A調中的 “哆” “咪” “嗦” 這個規律比較好記。另外,現代的音樂中的 “純律”,也是使用質數2,3,5來生成音符的)。

很多人認為三分損益法不是管仲發明的,而《管子》中也並沒有說是管仲發明的。我認為這就對了,三分損益法很可能是經過很多人的大量多次實踐,逐漸總結出來的。

讓我們還是看出土文物:下圖是一支來自8000多年前、以鶴類禽鳥尺骨製成的骨笛,出土於河南舞陽賈湖遺址。(總共陸續出土20餘支)

大家可以從下面的連結聽一下研究人員測音時吹奏的《小白菜》,8000多年前古人定的音,和現代人的感覺居然那麼一致,一點聽不出音準上的彆扭。

影片連結:https://www.bilibili.com/video/BV1gW411e7CH?from=search&seid=6208647048463086933

製作骨笛的先民具體按照什麼規律定的音,骨笛採用的音律對後世的三分損益等音律有什麼影響,這些暫時還不清楚。但研究人員在骨笛上找到了各種等分計算的刻畫痕跡,相信今後會有更多研究進展。

這一系列例子說明,人類智力活動中的很多發現,很可能是許多引車賣漿的平民百姓積累而成的。包含了很多如你我這般普通人的努力,但並不一定需要一個足以彪炳史冊的天才大牛人物的 “靈機一動”(如故事中的畢達哥拉斯)。

當然,我們不應否定天才大牛人物的作用,應該說,包括科學在內的人類智力活動的進步是普通勞力者與天才大牛肉食者們共同推動的,朱載堉(yù)發明十二平均律就是個非常好的例證。

朱載堉的十二平均律

朱載堉發明十二平均律的故事,三篇文章也寫不完,用一句話概括,叫甘蔗沒有兩頭甜。

前面談到三分損益法(或五度相生法)可以從 “哆” 生成一個八度中的十二個音符,再繼續就能生成高音的 “哆”,只不過是個近似的高音 “哆”。真正的高音 “哆” 與中音 “哆” 之間是八度關係,頻率比為2。可是用三分損益操作12次,得到的頻率比為:

(3^12) / (2^18) = 2.027

這個數和2相比差了1.3%左右。這種差別,即使聽力不那麼好的人,也會聽得彆扭。如果按照這樣的方法定音,有的音程(兩個樂音之間的音高關係)之間非常和諧,有的音程之間就會很難聽,西方音樂中有所謂 “狼五度” “狼音程” 這樣的說法。而且如果在音樂作品中轉調時,問題會更加突出。

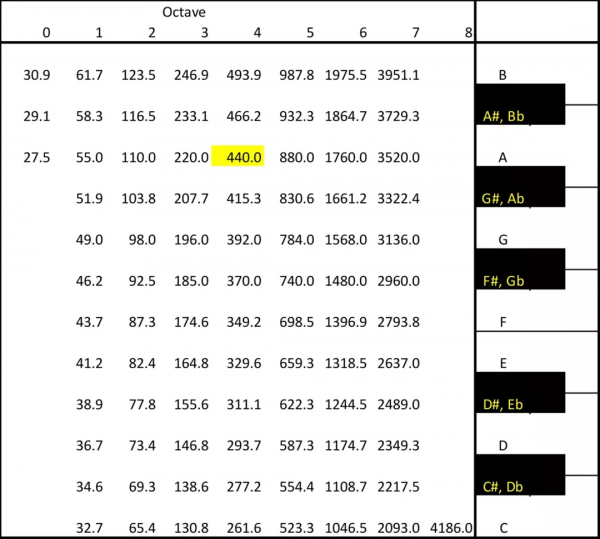

歷史上形成的其他音律生成方法,都不能解決這種 “轉調就走調” 的問題。而朱載堉想到的天才方法,是與其各種音程之間苦樂不均,不如大家苦樂均分。他提出的方法,可以用一個現代數學公式表述:

我們把鋼琴上的A4鍵稱為第0號鍵,音符A4的頻率設定為440赫茲。其他鍵對應音符的頻率,按照上面這個公式就可以算出來,結果如下表所示:

這個方法,確保了轉調的時候所有音程之間的頻率比恆定,從而徹底解決了轉調就走調的問題,同時也近似滿足了五度(頻率比3/2)與三度(頻率比5/4)這兩組自然存在的和諧關係。大家不妨在上表找找對應440,550,660赫茲的音符,不難看出這幾個數都存在近似,因而它們之間的和諧關係也是近似的。為了解決轉調就走調的問題,這種近似是無法避免的,這就是前面說的甘蔗沒有兩頭甜的意思。但無論如何,這個方法是個很巧妙的發明,成為現代鋼琴等鍵盤樂器的調音方法。

科學的非神聖性

科學與神學截然不同,因而對科學史人物和科學家不應該神聖化,對科學發現也不應該神秘化。簡單說,科學不是宗教,科學不是供人們相信的,科學只能透過實踐並啟發人們獨立思考而獲得認同。如果以為學了科學便高人一等,他人都是 “愚昧” 的 “烏合之眾”,這種虛假的優越感是十分可笑的,實際上是一種極端化宗教乃至邪教的思維方式。

科學不是這個樣子的。

把科學神聖化、神秘化,這種思想方法對科研人員尤其有害,它會阻礙科研人員對世界的探求。受到這種思想方法侵害的科研工作者,難免會有一種潛意識,認為科學研究是天才大牛才能乾的事,作為普通人只能混日子。

最近我讀到一篇文章,有個很有趣的觀點:宣傳遙不可及的超常女科學家,是對女性的恐嚇。實際上,把科學人物封神,把科學發現說得玄乎其玄,不僅對女性,對男性也是恐嚇。幸運的是,在真實的人類智慧活動的歷史中,很多成果是普通人做出來的,或者是天才大牛與普通人共同做出來的。很多天才大牛的靈感,也是在長期從事積累性工作中閃現的。因此科研工作者不應被自己的 “心魔” 束縛手腳,而應踏實地做好自己的工作,勤于思考,沒準兒什麼時候自己也會有靈感閃現的時候。

科學的非神聖化,本身就是科學不斷自我潔淨的必要條件。比如我告訴你觀音土香灰可以治病,你大概會忙不迭地來個吊打碾壓全世界觀的地毯式降維打擊吧。對於所有人類智力活動的結論,我們都必須以批判的眼光看待,去粗取精,去偽存真。

換個例子,如果有人告訴你,數字很重要:“一是智慧;二是對立否定;三是形體;四是正義;五是婚姻;六是靈魂;七是機會;八是愛情;九是強大;十包容了一切。” 你又該如何看待,是嗤之以鼻還是頂禮膜拜呢?

你想問,這話是誰說的?是村東頭算命先生吳半仙說的,還是村西頭畢達哥拉斯說的,與這些話正確與否有什麼關係嗎?對於畢達哥拉斯名下 “萬物皆數” 的理論,我們同樣需要剔除人為的神秘成分,才能吸收其合理成分。只有這樣我們才可以理解,像 “三分損益” 這種相當了不起的成果,完全可能是許多沒有留下姓名的普通人逐漸總結出來的。

一句話的對錯,與這句話是誰說的完全無關,因此,我們不應該把科學工作者封神。

用我自己舉個例子吧,我是學物理的,這幾年陸續寫了一些科普文章,但不是網紅,可以算 “網灰”。我的文章有不少人喜歡,同時也有相當多的批評,有白有黑,平均為灰。這種批評是很有價值的,即使有的讀者不是物理專業的,或是學歷沒有我高,或是內容完全理解錯了、批評得不著邊際,但至少也能幫助我搞清楚文章中哪些部分沒有寫明白,或者邏輯跳躍太快容易讓人誤解。

如果你來問我,用手接觸帶電導體會不會觸電,我當然要憑良心講真話,告訴你科學事實。這些科學事實中包括:穿了良好的絕緣鞋,單手接觸單一帶電導體不會觸電。但希望你不要聽了我說的這半句話,就去吐槽你們單位的安全規則——通常安全規則上說,絕對不可以用手碰觸帶電導體。

的確,你們單位制訂安全規則的領導可能不是物理專業的,學歷可能沒有那麼高,但在這件事上,你說物理上的事應該聽物理學家的(那半句話),就有問題了。安全規則需要非常高的冗餘度,如果用手接觸帶電導體,有一定的機率仍然會觸電身亡,比如另一隻手扶牆、膝蓋碰觸梯子等。你要不要當那個小機率的代價,應該不需要很深的專業知識來判斷。

我舉這個例子是想說明,對於年輕人而言,不要對資深的科學工作者個人崇拜,捧為神,然後事事盲從。遇事還是要自己勤于思考,透過思考做出判斷。

反過來,對於資深科學工作者而言,經常會受到社會的讚譽。這種讚譽有時會延伸到科學以外的範疇,把科學工作者的意見塗上道德乃至政治色彩。對此,科學工作者自己應保持清醒頭腦,始終保持對科學事實的判斷力。

我自己寫作科普文章後意識到,不管多麼小心嚴謹,科學工作者發表錯誤意見的事太容易發生了,當然過了一段時間證明為錯後通常也不應有所謂 “貽笑大方” 的問題,因為出錯與糾錯是科學探索的必經之路。但唯獨例外的是科學工作者自己為社會讚譽所迷惑,對科學以外的東西甘之如飴,從而喪失科學判斷力並固執己見。人們笑的也不是科學上的出錯,而是科學之外的迷失。

總之,我們什麼時候不把科學捧上天,不把科學史上的大牛天才捧上天,不把科學工作者捧上天,我們就能真正理會科學思想的精髓了。