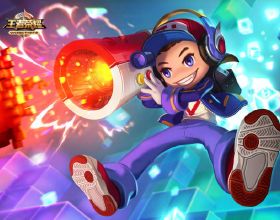

馮國棟《自畫像》(1979)

轉載自微信公眾號:古今了了

“馮國棟”是老馮的大名,因為從認識他就叫老馮,所有熟悉的人都叫他老馮,“馮國棟”這個大名反而生了。你現在在網上搜索“馮國棟”,有工程師、教授、醫生、音樂家、書法家,而那些都不是藝術家“老馮”。你現在隨便問問活躍在藝術圈裡的年輕人甚至不太年輕的人,知道“馮國棟”的屈指可數,熟悉“老馮”的更是聊聊無幾了。

一.

三十年多前,老馮曾是藝術界的“風雲”人物,用現在的話說是“潮”過。不同的是如今的潮流是“時尚”,錢是當家爹媽,“星”是主打招牌,藝術家誰賣得好、誰名氣大,誰就“潮”。而七十年代末,正值新舊交替的換季時代,潮流卻是“爭議”。

1979年2月,春節期間,在北京中山公園水謝,開了一個《北京新春風景靜物畫展覽》,這個展覽,首次以“風景和靜物”為題,背叛了此前半個世紀“為政治服務”的“重大題材”的藝術標準,一直被壓制的“現代主義”風格的藝術家如劉海粟、龐燻琴、袁運生等第一次出場,曾經被打倒的美術家協會主席江豐在前言中說這批畫家是“自由結合起來”的,如此種種氣息,讓剛剛走過漫長冬季的人們如沐春風,展覽很轟動。參展的藝術家大都是專業的、老輩的,而有一個特別的就是馮國棟。老馮的特別之處,在於他的社會身份只是北京帆布廠的一個清潔工,畫畫完全是自學的,更特別的是,他的畫風、他的生存處境,此後都引起了不小的“爭議”。

老馮寫生(80年代)

老馮的一幅參展作品《農家小院》──赤紅如鐵的天空上,凝結著灰黑、紅褐的樹影、雲影;陰影中的草房、土牆、石磨,被大面積的寶藍、灰綠覆蓋;院子的地面大片的湖藍,湖水般反射著斑斑點點的霞紅;兩個草垛,陽處的一個凝血樣暗紅,陰處的一個狗屎般綠赭;陰陽交織中的羊,粉藍、黃赭,寶藍陰影中的雞,分外純白。過分純度飽和的色彩似西方現代“野獸派”,大筆觸類“表現主義”,卻更加誇張不羈,被人稱作“帶有中國元素的新野獸派”。而那時的老馮並不太知道什麼“野獸”、“表現”之類,他與藝術有關的生活,只是在文化宮的學習班跟著畫些石膏素描,因為這樣每星期工廠就必須給他一天的時間畫畫。老馮後來回憶說當時的“色彩變化是突然的”,“畫過一兩張以後,感覺就越畫越強烈,最後色彩走向極端了,覺得特過癮”。如此畫法,遠遠超出大眾對“農家小院”的“現實”概念和欣賞習慣,也完全背叛了一統藝術多年的現實主義模式,而對於老馮完全是感覺和激情所致。

另一幅參展作品《自畫像》,我至今看時,依然感到血湧──激憤、有力線條勾勒的掃帚,像旗幟、像武器,在血紅的畫面橫衝直闖,畫面底部,同樣激憤、有力的線條勾勒的老馮形象,赤發、青面,長頸、泡眼,一臉孤苦,面部、脖頸的肌肉,處理成一塊塊以線條勾勒的塊面,整個畫面有種版畫的刀斧感。如果說《農家小院》更多的是感性的色彩實驗,而《自畫像》則強烈地表達了老馮當時的個人感覺──在希望和絕望的衝突與掙扎。這幅作品繼而發表在1979年的《新華文摘》(當時文化人幾乎人手一冊綜合期刊)上,引起更廣泛的爭議。有趣的是,習慣了“工農兵喜聞樂見”的人,指責老馮的畫“人民群眾看不懂”,置老馮於“人民群眾”之外,而當時的文化領導馮牧,在展覽座談會上談到人才以老馮為例說,“人民群眾中有人才,到處有人才,但如果沒有真正熱心的人去關心人才,他會自生自滅,他是生存不下去的,你不關心他,那個人才將永遠在那裡掃地,而不是掃畫布”,顯然是把老馮當作“人民群眾”了。

一年多後,老馮的又一幅作品《自在者》,被慄憲庭發表在當時的美術界權威雜誌《美術》上。這一次老馮在風格實驗上走得更遠,在個人表達上也越發鮮明地體現出個人情感的苦悶和壓抑。《自在者》類似超現實主義──臺階和幾何體將橫長的畫面分割成模糊的多維空間,很多似是而非、似立體非立體的形體,無序、無奈、無拘束地漂浮著;顏色依然是飽和強烈的紅、藍、黃、綠、黑,只是更加濃郁,反差極大,給人以不安和窒息感。老馮自己說“根據一場莫名其妙的夢,我畫了《自在者》……交織著各種感覺的混合幻像”,他只想“根據自己對畫的理解去表現”,去“尋找繪畫視覺藝術的長處”。

老馮和《自在者》

老馮的畫引起爭議是因為觸動了當時藝術的焦點問題,其一,現實主義模式的一統地位,是否被其他藝術實驗顛覆,其二,長期作為政治的附庸,能否獨立表達個人情感;而一個掃地工人,卻滿懷藝術夢想的特別處境,使得老馮過早地觸動了另一個更深層的問題,即如何面對心靈自由和社會生存之間的衝突。慄憲庭在同期《美術》雜誌發表了老馮的自述《一個掃地工的夢──自在者》,現在讀起來依然讓人心中澀澀。“我算不上什麼人才,我只是一個能畫兩筆畫和對繪畫藝術虔誠的探索者,至少我還能算一個在繪畫才能上比我掃地才能大得多的人。他(指馮牧)談到生存不下去的問題,我卻感到很真實。一年多後的今天,我依然是一名清潔夫,依然在那裡掃地,掃帚沒有變成畫筆,地也沒有變成畫布。如果我曾經在艱苦的探索中自生過,那麼現在,我卻是在自滅的邊緣上掙扎”。“買不起油畫顏料就變賣東西,沒有畫布就用衣服、褲子、床單等代替。為了畫畫而生存,家裡能賣點錢的東西,差不多都賣了。在最後用碎步拼成的襤褸畫布上,用最後的顏料畫了《自在者》”。“因為了畫請假和曠工太多,我將被解僱。從此,我可以不必為掃帚和畫筆不能統一的難題再去傷腦筋了,但,我得另謀生路……。”

這是老馮最真實的困境,如影隨形地伴著老馮,在這希望和孤苦的衝突中,老馮做著他“巨大的夢”,夢裡能否獲得“自在”,幸與不幸,都是老馮的命。

二.

我初識老馮大概是1988年前後,老馮不過四十歲,可老馮的牙已經七零八落的像六十歲,那時我剛入道,年輕愛笑,從未見過如此怪異的牙,就止不住地笑,問老馮,老馮說是和女人親嘴兒親的,我就更笑彎了腰。那場景散發的乾燥的幽默氣息至今在我腦子裡。幾年後我再見到老馮,總覺得他的樣子不知哪裡有些怪怪的陌生感,看看頭髮也在,眉毛也在,鬍子也在,問老馮,老馮說是牙都換新的了,我一看,老馮的一口破牙換成一口倍新倍白的新牙,與老馮臉上我熟悉的舊物件格格不入,於是我又忍不住大笑起來,立刻就覺得親近如熟人。

鼓樓古玩店(1989年)

不久(大約是1989年),聽說老馮在鼓樓後面的古玩市場擺了個攤子,我家離鼓樓很近,就經常去找他玩過,沒有目的,好象就是路過的時候想起他在裡面,像不常見面的老鄰居,隔多久都像是昨天才見過的。當時玩古董很時髦,大部分“老闆”都是老北京居民,順理成章、或多或少地都拿些“子弟”的派頭,門臉雖小,小隔子裡面的物件也都儘可能擺得乾淨整齊,一副都是值錢的“真”古董的樣子。而老馮在古玩攤裡肯定是個怪胎,小屋裡裡亂七八糟的,根本看不出他在這裡是賣什麼的,他自己則像一個手工藝人,什麼時候去,他手裡總是鼓搗著東西,周圍就堆滿了他每天鼓搗的這些“作品”,他把攤子當工作室了,問他,屋裡的每樣東西包括他鼓搗的“作品”都可以賣,完全是“掛羊頭賣狗肉”。印象裡,那時的老馮是快樂的,那些老玩意兒,經他修修改改,拼拼湊湊,已然有了“新”意思,卻保留著“老”氣息,且不露痕跡,不說幾乎看不出來,可見老馮是個心靈手巧的人。據熟悉老馮的朋友說,凡是動手的事兒老馮都特別靈,過去的工廠裡,什麼都難不倒他,有事大家都找他,稱他“能個兒”。後來,老馮搬去朝外大棚的古玩市場,離我家遠了,就有一段時間沒看到他。有一次來了幾個“老外”朋友,就把他們帶去老馮的攤子。老馮把朝內的攤子弄得更像工作室,到處都是經他改造過的舊鐘錶和他雕刻的木頭,他把對藝術的熱愛和感情投進了這些改造和雕刻中,完全是在創作了。人家是“前店後場”,他是“店廠一處”,生意可想而知,而心是屬於自己的。

老馮的生活裡,有兩樣是離不開的,一個當然是藝術,而另一個的就是酒。我也愛喝酒,但那時並沒有機會真正和老馮喝過酒,倒是攤子裡他自制的“酒杯”給我留下很深刻的印象。老馮用綠色的啤酒瓶,從底部上面兩寸來長的地方鋸掉,再把利口磨平。這“酒杯”單純的造型,玻璃的綠色,以及磨口處的手工感,與那時我們常用的粗糙俗氣的白玻璃酒杯相比,簡直講究極了。那一次,老馮舉著一個這樣的“酒杯”說,都送了,就這一個,你喜歡給你吧。就一個了,我再喜歡也沒有勇氣奪人所愛。現在想起來竟有些後悔,如果那一次我接了那個“酒杯”,如今也有個老馮的“念想”了。

北皋小院(1998年)

老馮在古玩攤子用舊鐘錶做的作品,參加了1989年2月的《中國現代藝術大展》,老馮自己說是“做著玩的,並不是做藝術品”,而老馮的雕刻從那時起就再也沒有停下來,成為他後半生主要的藝術創造方式。生意終是做不好,老馮最後放棄了,在北皋租了農民發房子開始全新搞雕刻。從繪畫到雕刻,老馮的理由還是與“生計”有關,他後來感嘆說“我要是畫畫的話可能早就完了。早年畫畫的時,滿處偷顏色、撿顏色、要顏色,滿處偷板。現在看人家畫畫都得買畫布,定畫框,都要錢。還是弄木雕吧,木頭可以撿,農村特好撿,我倒垃圾就能撿塊木頭回來。農村有幾樣木頭不能蓋房子就都扔了,可那種木頭都是硬木。後來都知道我要,拉煤的什麼的就都往我這送,問我要不要,三十塊錢拉一車過來,比運煤掙的多呀”。老馮的大部分木雕就是這時候做出來的。老馮北皋這個地方我沒有去過,我大量看到老馮的雕刻作品,已經是他搬到宋莊之後了。

三.

大約2000年,老馮在宋莊小楊各莊買了一個不到半畝的小院子,房子是七十年代蓋的,又小又破,幾近坍塌,要修蓋過才能住人。老馮買這個院子的錢都是借的,修蓋只能自己動手。先清理豬圈,挖糞、裝車、運走,從學推獨輪車開始,年過半百的老馮兩口,足足忙了半個月。再蓋廁所,只一個吊桶、一把鐵鍁、一水泥、一堆磚,加上木棍、木條、爛木板,又半年之後,新廁所蓋好了,面盤、淋浴、馬桶、洗衣機,雖不新不貴卻樣樣都有。廁所上面居然還有個二層,頂上是個像瞭望塔的喝茶平臺。我們去看過,歪七扭八的卻爬滿了青藤,老馮得意地說,這是他的別出心裁,上面可以“臨風把酒”,並邀我們上去感受一下,我看了一下上二層的木梯,在牆外,四米多,窄陡,那時我的腰腿已經有些毛病,根本沒有能力爬上去。老馮說,他和朋友也幾乎沒有在上面喝過酒,怕喝高了下不來。老馮還在院子外面的小灌木林裡,幾根舊木料搭了個棚架,滿架子的南瓜葫蘆,棚外挖一口小小的荷塘,一池子荷花,透著老馮對生活的熱愛。

老馮在宋莊小院

五間北房是所謂“正房”,老馮想當作工作室,但卻出奇的矮,老馮的老伴兒葛立花個子高,過門不小心就要碰頭,加上兩間廂房面積也不夠,而且到處漏雨,只得全部翻修了。還是隻能自己動手,老馮以選木雕材料的經驗在舊料市場上轉悠,撿便宜的廢舊木料買,之後老馮就成了泥瓦匠、木匠、管工、水暖工、電工。老伴兒在家的時候,老馮是大工,老伴兒是小工,老伴兒不在家的時候,老馮是大工兼小工。老馮翻修擴建了房子作為工作室,仿照北京的老式格子窗打造了門窗,餘下的舊磚、碎磚都鋪了院子和小樹林子的路,而且圖案花樣翻新……最後修建的鍋爐房。整整四年,老馮用他自己的手一磚一石地建造了他的家,整整四年,老馮手上都咧著口子纏著膠布。

老馮在宋莊

房子建的時候,老馮來我家玩,那時我女兒釦子大概兩歲,來人就喜歡和人握手,可老馮伸出手來,把釦子嚇壞了,把手背後一個勁往後退,我看了說“老馮你這那哪裡是手,完全是鏟子”,我嘴上調笑,心裡卻發澀。我後來看到一段老馮蓋房子時的錄影,老馮說蓬頭垢面地對著鏡頭說,“沒有人能知道,我為什麼要蓋房子?因為,我看到好多人有房子,因為,我從來沒有過房子。我今天終於有房子了!這塊土地是我的,我在這裡蓋房子。可是,我沒有那麼多錢請人幹,我自己得親自幹。可能省下一大筆錢,但是浪費了無數的青春”。“浪費青春”從已經不再年輕的老馮嘴裡說出來,可見他為蓋房子已經付出了他幾乎付不起的代價,我心裡又滲出那種發澀的感覺。

老馮在宋莊“領獎”(2004年)

2004年,老馮意外賣了幾張畫,這是老馮這輩子第一次“闊氣”。那些日子,老馮幾乎天天請朋友喝酒,還特別來我家裡,讓老慄也給他找塊地,他要蓋一個大工作室,盡情盡興做些作品,我們由衷地為他高興。不久後,宋莊藝術家搞了個《宋莊十年》的聯歡會,節目多是模擬近年來電視節目的格式,搞笑嘲諷連帶自嘲娛樂,滿場笑得肚子疼。會上他們給老馮發了一個名曰“共和國功勳”的獎,獎品是一捆新鮮的芹菜,並讓老馮發表獲獎演說,老馮表情嚴肅地說:“我這輩子第一次獲獎,我只有一個感覺就是想哭”。老馮的黑色幽默引起鬨堂大笑,笑聲中發澀的感覺又在我心中隱痛。此後,這種發澀的感覺,在和他喝酒,在他病後去他家看他,在很多次見到老馮的時候都在心裡積澱著,最終凝固在他去世前兩個小時我和方力鈞去醫院看到他已經深度昏迷的時刻。

老馮唯一的一次個人作品展覽,最終在他去世的當天開幕,老馮帶走了他一生的夢想。

廖雯

2011.12.26.於宋莊小堡

………………………………

一個掃地工的夢——《自在者》

作者:馮國棟

根據一場莫名其妙的夢的回憶,我畫了《自在者》這張畫。有人問:它究竟表現了什麼內容呢? 我的回答是:它既簡單又有點複雜,我說簡單,是因為那只是一場奇怪的夢,透過努力的追憶和想象我把它再現於畫面上。 我說它內容複雜,那是因為在反省做這個夢的原因之後,我才得出了這樣的結論:《自在者》是過去、現在、將來朦朧模糊的統一體;又是數種感覺……