早期作品

一、“觀念的轉化”——新語境下的“具象”與“抽象”

(一)“具體的具象”

首先,由三個問題開始:

1.“雕塑(雕刻品)”之於藝術家,是具象地“對映”具體之物更重要?還是呈現其“雕塑(雕刻品)”本體存在的“具體”形象更重要?

2.“雕塑(雕刻品)”之於觀看者,是觀其所“對映”出來的具體之物象?還是觀其本體的“具體之象”?

3.“雕塑(雕刻品)”之於“雕塑(雕刻品)”本身,其本體“客觀存在”的意義,是其所“對映”的意義更重要?還是其作為“本體”存在的意義更重要?

換句話來說,“人類”在動物界作為重要的客觀存在,並不是因為人類可以“對映”以前的“猿猴”而“重要”的;是因為人類本身作為“現實存在”的重要意義而“重要”的。

那麼,回到這個話題本身,我們在藝術創作裡的“具象”就不應當做“有具體對映的”具象了。這裡的“具象”應為藝術作品本體客觀存在的“具體之象”,也就是“具體的具象”!

理解了這個基本的哲學邏輯,我們才能進入到下一個至關重要的命題——“具體的抽象”!

(二)“具體的抽象”——“由‘具象的意向’進入創作,呈現‘抽象而具體的藝術作品’”

在此,由兩個問題切入:

1.藝術(此處特指“雕刻”)最困難的問題是什麼?

對於這個問題,我個人目前的理解最困難的問題其實是關於“出口”的問題。這個問題並不是關於“選擇”,而是關於“發生”。

首先,借用一句“俗語”——“藝術源於生活,高於生活”。不可否認,人類作為這個物質世界的一部分,無時無刻不受到物質世界的影響(“源於生活”的部分,是藝術創作的“抓手”之一)。而人類思考的能力可以將這種物化的影響升級為高於物質世界的部分,進而發生了意識(“高於生活”的部分)。

藝術的問題,其實是關於“意識怎麼走下去”的問題。而創作之路的開始階段(“進口”),大機率會由一個“具象的意向”之門進入(“源於生活”的部分)。而接下來能否出現“高於生活”的部分就尤為重要了(這裡就是“意識怎麼走下去”的問題了)。

很多人覺得這個“高於”的部分是關於“設計、選擇”的。其實不然,我覺得“高於”的部分是一種“發生”、一種“自然而然”的產生。對於一個藝術家來說,最重要的是如何一步一步“走”到那個“出口”,而不是“選擇”一個出口。我們看看藝術史上那些大家:羅丹經過長久工作以後對於“雕塑與人體”產生新的理解;塞尚以其一幅幅風景靜物畫作闡釋其“繪畫之所以為繪畫”的理念;布朗庫西以遠古藝術為起點逐步走出的現代語境;即使是杜尚的小便池也並不是從天而降,“達達”和“超現實”催生了他後來關於“藝術家的權威和觀眾的力量”之間關係的思考。即使是藝術文化體系並不完整的東方藝術,南北朝的造像、漢代的石刻泥塑都在為我們闡釋這個演化道理。只是很多人看到了他們各自的“出口”這個結果,下意識地覺得這是個“選擇問題”。

由此,我們就可以看出,這個“出口”產生之難。它是“過程”催化的產物,是無法量化、方法化的。“出口”是一個藝術家藉由源於物質世界的“具象的意向”切入,經過長久的工作狀態,意識對於已存在的物質世界影響的模糊、概括、剝離、異化,而進入到的“全新語境”。

2. 何為“抽象而具體的藝術作品”?

經過上面對於“具體的具象”的邏輯梳理,以及“藝術的出口”問題的討論,我們進入到結果的呈現——“抽象而具體”(“具體的抽象”)。

當我們能意識到具象之所為具象,並不是“具”所對映之物的象,而是“具”這件藝術作品本體之象。那麼一個藝術家由一個具象的“抓手”(可以是物質形態的具象抓手,也可以是意識形態的具象抓手,是一種“業已存在”的具象物件)進入創作之門,再進入一個更高階的將這個“具象物件”進行模糊、概括、剝離、異化,產生這件藝術作品本體所具有的“具體之象”,這個過程是一個抽象的工作狀態。因而我們將這樣工作狀態下產生的藝術作品稱之為“具體的抽象”,而這樣的藝術作品則具有這種“抽象而具體”的藝術特質。

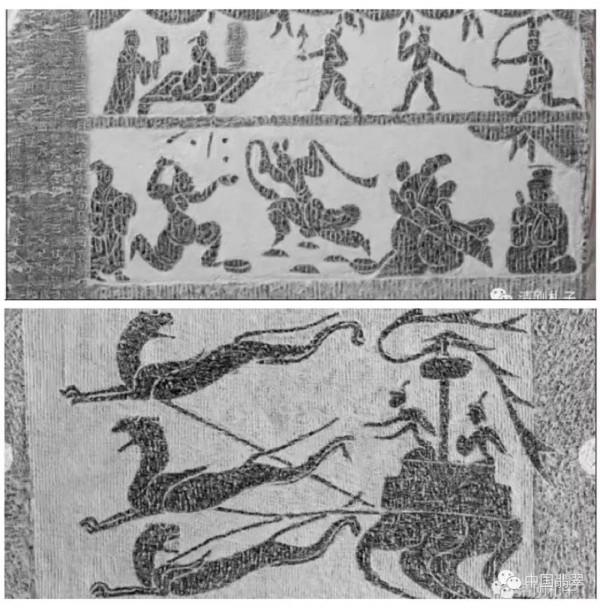

縱觀藝術史,絕大部分藝術大家的成熟期作品、或者藝術體系都具有這樣的特性。雕塑(雕刻)界,例如:羅丹的“舞蹈小人像”系列;布朗庫西的“鳥”系列、“繆斯”系列等;亨利摩爾的“側臥人體”系列;東方藝術中,中國漢代石刻泥塑、漢畫磚刻;甚至包括世界各地的“遠古藝術”(例如:瑪雅、非洲)。即使進入到“現當代藝術”語境中,無論是“風格、主義”,還是“裝置、行為、觀念”等,也無不圍繞著一個“抽象過程的具體呈現”問題。

(從上到下:《斜倚人體》亨利摩爾、中國河南南陽漢畫磚、中國漢代石刻)

回到雕刻層面、玉雕層面,我們再結合作品進行分析。

二、雕刻的轉折點——“一生二,二生三,三生萬物”

(一)具象(物象)之路的徘徊

這是王毅10年前的典型作品,不可否認,以她的行業地位、從業年限來說,這幾件作品在工藝、工法方面已經達到爐火純青的地步。但也可以看出這些作品對其“文學母題”的依賴度非常高,母題之外這樣的玉石雕刻作品其本體存在度較低。這也是整個玉雕行業的縮影,尤其是行業內一些佛像類、“小品”類作品,其“現實功能性”已經遠超其作為一件“玉石雕刻作品”的存在意義。

而這些玉雕師在當時所能意識到的也侷限於如何提高工藝的精準度,將自然模仿得淋漓盡致,再加上一些文學母題的強行“拔高”,意圖在“意義”的堆砌上取得進展。而現實是殘酷的,這樣的方式恰恰推著玉雕走入了繁瑣化、庸俗化、表面化、文學化的誤區。一個明顯的舉證就是:這樣的“具象對映”(對映自然物、對映文學母題、對映情感意向等)作品,完全可以被玉石以外的其他材料更好地替代!

(二)觸控抽象之門

這是王毅在雕塑家尚曉風指導下進行的人體泥塑寫生作品(石膏、銅翻製品),在這期間她進行的這種我稱之為“抽象狀態下的具象寫生”為其隨後進行的玉雕創作開啟了一扇新門。

而這一步恰恰是玉雕藝術進入成熟體系後,需要邁出的極具轉折意義的一步。它揭示的是玉雕的“商品意義”向“藝術作品意義”轉折的一個重要分水嶺。

(三)抽象而具體的玉雕呈現

這一時期的作品,王毅保留了作為一個30年玉雕師對於玉石材料的理解。看得出如何在整個作品的創作過程中,保留並凸顯材料質感與其抽象的具體呈現之間的平衡銜接,這成為她著重考慮並貫穿始終的問題。

《山》將這塊白玉青花料的黑、白部分做分散處理,經由“嫦娥”這樣一個具象母題進入作,人物、景深方面並無細碎的具象追索。保留“人物”的物象形態,並將這個形態與白玉中白的溫潤柔滑處理在一起。這就是前文提到的,將具象的文學母題、材料感官經過抽象化的處理統一起來,呈現出一個“人玉”的狀態(而非“玉人”)。景深中“山玉”“月玉”同理。

《女人體》這件以人體為物件的作品,恰恰體現了“由具象意向之門進入創作,從抽象走出”的過程。人體作為創作的“抓手”,在完成整個作品的構成形式之後,開始被有意“隱匿”於作品的背後。組成人體的各個部分的具體形象,被模糊、抽離,但又保持了各個組成部分的區別,在整個雕塑(雕刻)中成為“共生”的整體。即便完全剝離人體的細節表

《天賜》這件作品的呈現效果更加“抽象化”。以觀者的視角來看,首先呈現的是一塊“頂”著油黃的白玉,近觀又有類似鵝頭的區域性,再拿起把玩更多的“細節”有出現在眼前。這樣的處理產生了類似蘇州園林“移步換景”的效果。這裡,具體的物象不僅被抽象化,甚至“刻意隱藏”起來了。觀看者與這件作品之間的觀看關係,也被抽象地“提出”,而中國傳統的收藏文化裡強調的“把玩感”,在此也被無聲提出,“藝術家的權威和觀眾的力量”這個藝術母題再次出現。

三、結語:

抽象與具象一直是造型藝術家們不斷爭論的一個重要命題。尤其在當前的玉雕界,這兩個詞多數時間只被當作一個二元對立的關係存在。如何理解這兩者之間對立而又轉換的關係,為玉雕藝術創作“破冰”是當前一個重要的行業課題。幸在已經有一些玉雕師、玉雕家開始意識到整個行業對造型藝術理解的偏差,也勇於邁出探索的這一步。藉由阿姆斯特朗登月時所說:“這是我個人的一小步,卻是人類的一大步!”

評論人

李瑩瑩

出生於玉雕世家,母親為北京工藝美術大師,自幼受玉雕文化薰陶,對玉雕行業有自己的獨特認識和見解。

2008—2012年 遼寧對外經貿學院(日語文學專業)

2016—2017年 中央美術學院(雕塑系)

2018至今從事玉雕藝術研究