道在何處?常人迷茫,不知如何尋求。

老子曰,“大道泛兮,其可左右”(《道德經》第34章)。莊子在《知北遊》中明確指出“道無所不在”,並指出道之存在的可能位置,譬如在蟻螻、在秭稗、在瓦甓,甚至在屎溺。按莊子的說法,道彌散於天地間,一切皆因“道”而立。《淮南子》發揮莊子大義,言“四方皆道之門戶牗向也,在所從窺之”(《淮南子·說山篇》),意思是說,四面八方都有道的門和窗,就看你從哪兒找到通往大道的路徑。

道彌散於宇宙之間,而世人卻未能體悟到,主要有兩個原因:其一,此言道以無形、無名之虛靈狀存在於世,難以目視,亦難以說出;其二,世人為外物所執,缺乏觀道之“慧眼”,尤其缺乏虛靈之心態。

無疑,得“道”需要路徑,亦需要“下功夫”。老子言“致虛極,守靜篤”(《道德經》第16章),概略地給出了體道的途徑:“虛”“靜”是門徑,而“極”“篤”則是功夫。虛到極處(即老子之“極”)、靜到徹底處(即“篤”),那麼,便可以體悟玄之又玄的大“道”。

當然,由於道本身“恍兮惚兮”,無有定相,因此很難讓虛、無之道顯現出來。善用格言、詩歌的老子過於理性,即便他對道進行過不少描述,但仍給人一種“神龍不見其首”的感覺;至若莊子,則“以謬悠之說,荒唐之言,無端崖之辭”,尤其以浪漫之想象,把形而上的“大道”生動活潑的故事“描述”出來,從而給修道之人如何體悟大道提供了可能性的參考。考察莊子筆下的得道之人,除了古代傳說中的聖人、藐姑射之山的神人及大儒顏回等透過特定的“心齋、坐忘”工夫外,得道的大多是普通的百姓——其中尤以工匠居多——透過技藝的方式為世人提供體道的“方便法門”。因其為方便法門,故而更有實效,筆者姑妄言之。

宰牛的庖丁。“庖丁解牛”的成語為人熟知(語出《莊子·養生主》)。一個宰牛的屠夫,當手執鋼刀進入牛體之後,其動作彷彿是舞蹈,其節奏彷彿是音樂,難怪文惠君看後竟然驚呆,發出“嘻,善哉”的讚歎聲,並有“技蓋至此乎”的追問!且看庖丁怎樣回答:“臣之所好者,道也,進乎技矣。”其義為,我追求的是“道”,它遠遠超過了“技”。接下來,庖丁解釋說,先前自己宰牛同其他人並無不同,開始看到的也不過是一頭牛而已;然而由於專心於此業,3年後所見到的就不是一頭渾淪的牛了(大概進入了牛的器官、關節等細節部分);而又經過了十數年,在宰牛時,則根本不用眼看,而是以“神遇”,即言其精神與牛合二為一,不分彼此。到此火候,手中之刀不過是身體的延長,手之動作不過隨“意識”(神)發動而已,即所謂得心應手之意。“庖丁解牛”儼然是一種高妙的“行為藝術”。究其要因,在於庖丁十數年凝神於“牛”而同牛渾然中處(虛),合於大道。

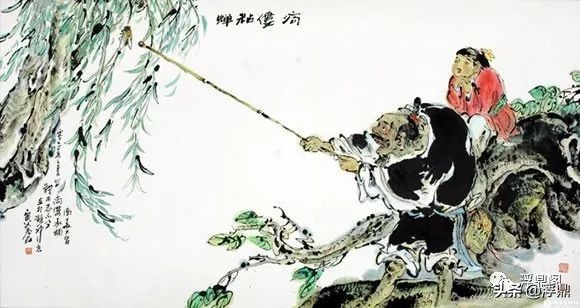

佝僂承蜩。說的是一個駝背老人粘知了的故事,文出《莊子·達生篇》(《列子·黃帝篇》亦有記載)。孔子到楚國去,經過樹林,看到一個駝背老人粘知了的技術非常精湛,猶如囊中取物一樣嫻熟。於是上前問曰:“粘知了也有‘道’嗎?”老人回答:“有道。”接著老人說其心得:開始的時候,竿頭上疊放兩個丸子不會掉下來,那麼粘知了失手的機會就很少;累疊三個丸子而不掉下來,失手的機會只有十分之一;累疊五個丸子而不掉下來,就好像“取物”一樣容易了。當我執粘知了之時,身如枯木,心在蟬翼而無二念,不肯以萬物換蟬翼,“何為而不得”。孔子聽後,對弟子感慨道:“用心專一,凝神會精,不就是說的這位駝背老人嗎?”駝背老人的成功之處,同樣在於聚焦於“蟬”,不為外物所動(虛),而終能與蟬合一,與道合一。

梓慶為鐻。講的是一個名叫梓慶的木匠(文出《莊子·達生篇》),善於用木頭作鐻(一種樂器)的故事。據說,當鐻做成後,凡見到者無不驚為鬼斧神工。魯侯見後頗驚訝:“你是用何種方法做成的呢?”且看梓慶的回答:“我是個木匠,沒有什麼妙法。不過,我有一條,就是做鐻之前,不敢耗費精神,一定齋戒使心靈安靜。齋戒三天,不敢有慶賞爵祿的想法;齋戒五日後,不敢有譭譽巧拙的念頭;齋戒七日後,不再想念我的肢體。這個時候,我忘記了朝廷,忘記了一切干擾,然後進入山林,觀察樹木的質性,看到形態極合的——那就是天然的鐘鐻呈現在眼前,然後稍加施工。如果不是這樣,就不動手去做。”最後,梓慶總結道:“以天合天,器之所以凝神者,其由是與!”意思是說,我是以我的自然來合樹木的自然,樂器之所以被疑為神工,原因大概在此吧。梓慶的成功之處,同樣在於專心於鐻而忘掉其他(虛),如果不是這樣,他又何必齋戒呢?

丈夫投水。此故事亦見《莊子·達生篇》,同時在《列子》的“黃帝篇”“說符篇”中皆有記載。按《達生篇》的記載,孔子在呂梁觀水,看到高懸的瀑布從30仞高的地方飛流而下,激流濺沫40餘里,黿鼉魚鱉也難以遊過。這時一個丈夫(成年男子)投入水中,孔子以為那人是因遭遇困苦想不開而自殺的,於是讓弟子順流趕去救助。殊不知,那人在幾百步的地方浮出水面,披髮在堤岸上且歌且行。孔子問曰:“看剛才的情況,我還以為您是鬼,仔細看才知道是人。請問,游水有什麼特別的方法嗎?”丈人回答道:“我並沒有什麼特殊的方法,我開始於本然,順著天性成長,最終成就自然的天命。我和漩渦一起捲入水中,隨著上湧的波流一起浮出水面,順著水出入而不憑主觀的衝動而遊,這就是我游水所遵循的規則。”丈夫投水給出的道理是要符合水性,符合水性意味著“與水為一”。當然,《達生篇》的主旨在於宣示“道法自然”之養生宗旨,但其亦包含“專心”的功夫,這在《列子·說符》篇中有較好的體現。《列子》中在末尾有這樣的記述:孔子藉機對弟子進行教育,“二三子識之!水且猶可以忠信誠身親之,而況人乎?”意為連水都可以用忠心誠心去親近它,何況是人呢?這裡,就體現了“丈夫”對水的忠誠。否則,他是難以自由自在地在水中出入的。

以上4個故事,表面來看,似乎講述了4位工匠因“專心”的功夫而獲得了高超的技藝,事實上,它恰恰隱喻著“因藝體道”的含義。上述4位“藝人”之所以能獲得高超技藝,在於他們“虛”掉了外部世界,內心僅僅順從自然的召喚;當其完全與自然合一之時,他們不但成就了高超的技藝,也開啟了大道之門。甚至在某種程度上,我們也可以反過來說,正是他們“虛”掉外物、聽從了自然的召喚,故而不期然而然地合於大道,方使得他們獲得了高超的技藝。以虛靜的方式追求技藝(或大道),頗似康德所謂自然界“無目的的合目的性”,當人們以“虛靜之心”否定目的,卻反而恰恰成就其目的。其中根由,莫若《道德經》第7章所云:“後其身而身先,外其身而身存。非以其無私邪?故能成其私。”當然,在某種程度上,也可以將“虛靜”理解為“無為”,而“無為者,無不為也”,此亦合乎老子之道。因此“致虛”乃是體道的入口與門徑,心中倘若有過多的雜念,自然與大道相悖,又如何能獲得高超的技藝呢?其實,道家“因技通道”或“因道得藝”的故事頗有現實意義:凡欲在某領域有所發明之人,須“虛”掉外在的名利、利益,惟其如此,方可能有一流的成績;否外,則很難取得一流的成就。

道家經典中關於悟道的故事絕非僅上述幾例,《莊子》《列子》《淮南子》中類似的寓言故事可謂比比皆是。筆者的用意無非重新強調兩點:一則道雖無處不在(如,在屠夫的宰牛中,在粘知了的遊戲中,在木匠的制器中,在丈夫的游水中……),然若領悟大道,無論哪個門徑,皆需非下“專心”的功夫不可;二則表明求道的途徑與核心在於努力在“虛靜”上下工夫,因靜而虛、因虛而靜,只有虛掉一切,方可不為外物所執,不為外在之物牽著鼻子跑;亦只有“虛”掉一切,方可“與物俱化”,進而體悟到“道”與“我”“同在”。