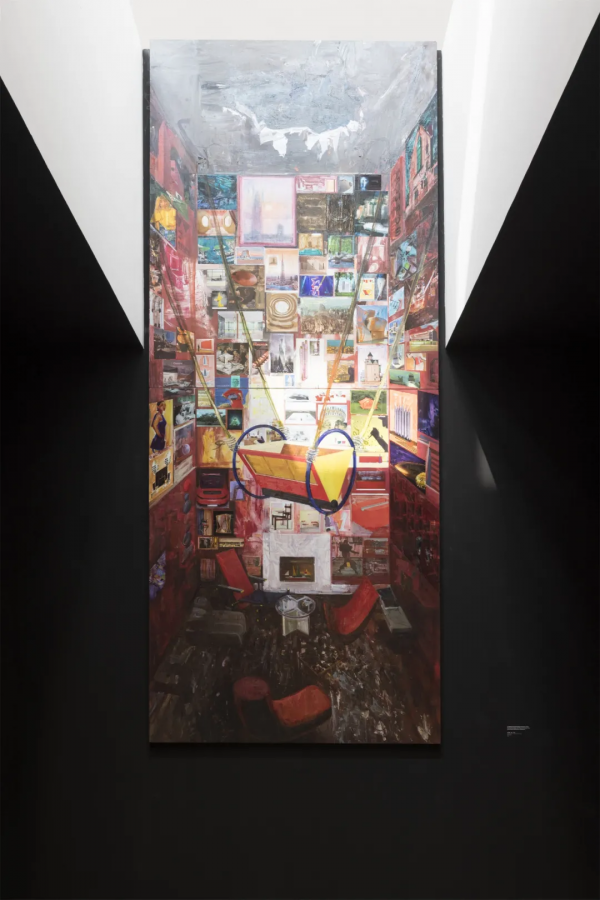

李青個展“燈塔與搖籃”現場

映著紅黃藍三原色霓虹構成的搖籃,藝術家李青的個展“燈塔與搖籃”在當代唐人藝術中心北京雙空間推出,“以象徵著現代設計搖籃的包豪斯建築,一座搖曳著海面燈影的臨時帳篷,作為兩個空間的中心和篝火”策展人崔燦燦這樣闡述著展覽的構成,由位於迷宮式回形展陳中承載的新系列作品,李青從2005年至今的創作脈絡一一呈現,《窗》《大家來找茬》《互毀而同一的像》《杭州房子》等不斷地延展著其繪畫的外部空間和觀看形式。

“李青:後窗”展覽現場,上海Prada榮宅,圖片來源:Prada基金會

“陳列與重現”展廳空間,圖片來源:坪山美術館

如果說2020年在上海Prada基金會榮宅的“後窗”是李青讓作品與舊時宅邸產生別樣的對話;今年5月在深圳坪山美術館的九層塔②“陳列與重現”,是藝術家與建築師、設計師共同合力下,讓窗戶與建築實現“你中有我,我中有你”;這一次的“燈塔與搖籃”,則是在798這個曾經的包豪斯廠房中,來自二十世紀現代設計與美蘇太空競賽中蘇聯藝術家卡巴科夫的靈感,讓李青的創作“從天花板破頂而出,送向太空”。

Spa 漫遊 2021,2021

自2005年以來,李青以平均每年一次個展的頻率,延續至今。關注的主題也始終如一:科技時代的資訊與影象,觀看的社會機制和權力,全球化中人與建築、城市的關係,消費時代的美學樣式和規訓……

藝術家李青

談及主題“燈塔與搖籃”,李青告訴《藝術新聞/中文版》,燈塔這一元素可以追溯至2011年,“很多建築都有燈塔的意象,就好像離我們很遠的一種景觀,又有一些很烏托邦、很有未來感城市的空間感覺。”“搖籃”則可以被視為人出生的地方,棲居的起點,甚至延展為家的概念。法國哲學家加斯東·巴什拉曾在《空間的詩學》一書中提到空間並非填充物體的容器,而是人類意識的居所:“在家屋和宇宙之間,這種動態的對峙當中,我們已經遠離了任何單純的幾何學形式的參考架構。被我們所體驗到的家屋,並不是一個遲鈍的盒子,被居住過的空間實已超越了幾何學的空間。

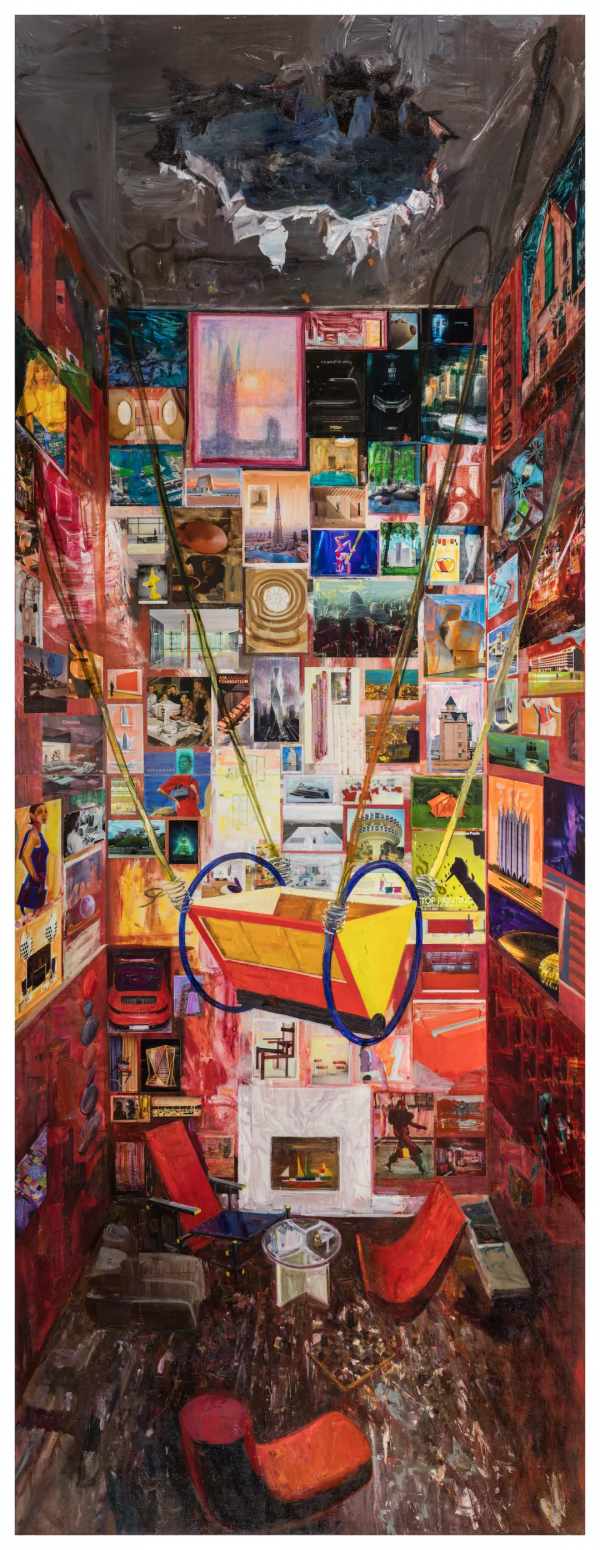

從包豪斯或卡巴科夫的搖籃中飛向太空的人類嬰兒,2021

燈塔,2011

“所有的家宅都是一個搖籃,一個很私密的空間,是人最原本、初始的棲居空間。”李青在高達近5米的新作《從包豪斯或卡巴科夫的搖籃中飛向太空的人類嬰兒》中,以彼得·克勒(Peter Keler)為1923年包豪斯展覽設計的搖籃佔據著畫面中心,“搖籃身上有一種很強烈的特質——它的造型非常簡潔、非常冰冷,也非常工業化,但它是給一個非常柔弱的嬰兒使用,二者具有很強的衝突。”,李青說工業化設計的產品,並不會顧及到使用的舒適性和合理性,而是強調一種形式感——理性的形式、工業化,即“透過一種形式,塑造當代人的一種生活”。

彼得·克勒(Peter Keler)為1923年包豪斯展覽設計的搖籃,圖片來源:bauhauskooperation.com

於是,“燈塔和搖籃”指代了此岸和彼岸、從出生到理想之間的一個過程,“它也可以概括多年來,我作品中的一種特質——強調自我和他者之間,我所在的地方和他人所在地方,一種心理上或者文化上的距離和區隔,以及互相觀看的這種關係。”李青所說的這種距離和區隔,在他的很多作品中都曾不斷地出現,比如最為人們熟悉的“窗”系列、“大家來找茬”系列等。

展覽現場多件“窗”系列作品

“窗”系列以拆遷地蒐集而來的老舊木窗框為材質,直接在窗格背面作畫,將兩種現實中不可能同時出現的場景結合在一起,藉此表達經濟與身份的迥異。李青最近的作品,大多有關於城市更新過程中空間、風景和人的關係:資本、財富流動,對空間、產權的新的劃分,廢棄的、新建的、被保留並重新賦予價值的建築……它們是李青畫筆下新的城市景觀。

迷窗·展覽中心,2019

廢舊的窗欞和格子成了畫面結構的一部分,老舊風化的痕跡和顏料、筆觸含混於一體。“窗是有階級的”崔燦燦曾這樣評價著那些窗外的風景,於是交疊的時空在李青的創作中反覆出現,諸如上海展覽中心、望京SOHO等風格明顯的建築整體或區域性、代表不同時代風格與審美傾向的建築造就了豐富的窗外世界。窗內的人在向外看,窗外的人也在向內窺視,豪華酒店的前臺面貌作為窗外世界的另一面,也在現場展現著。而別出心裁的展陳,讓觀眾得以透過挖出的“空窗”看到不同作品的多重角度。

陰翳志· 表面,2020

“這是一個慢慢變化的過程,早期包括窗外的景色也畫的比較單純,甚至色調上都是一種很懷舊的、古典寫實感覺的灰色調,最近這幾年,這個系列有了一些變化,我也在不斷地嘗試直接在窗框上畫,然後改變它的顏色。因為我覺得窗框它實際上就是繪畫的一部分。它的結構是很強勢地主導了這個畫面的,那我可以改變它的一些色彩,進而強化或弱化一些部分的結構,與後面的繪畫的部分也產生一些更有意思的關係。”李青對現成品的使用並非直接挪用,就像“陰翳志”系列中來自上個世紀七十年代杭州生產的旅遊紀念品——織錦,彩色風景名勝被他翻轉,化為ArtReview、SURFACE等藝術評論雜誌的封面,而雜誌的名稱卻透過挖空顯示出來。

展覽現場以牆紙形式出現的“杭州房子系列”

杭州房子44,2019

杭州房子50,2019

“陰翳志”系列的背後,“杭州房子”系列作為桌布展現著李青對“民間建築運動的特殊的美學趣味的標本記錄”,在他看來,這些貌似洋氣的房子呈現的是當地的居民眼中關於美的概念,而形成的過程讓他發生興趣,“因為他們在選擇這些風格的時候,並不是從一個很專業的角度去理解,無論古希臘還是包豪斯的風格,他們可能都不太瞭解,但是會去其他地方去了解很多資訊,比如說周圍的人、同村的鄰居、親戚之間的這種交流,或者他與包工頭之間的交流,從而去獲得很多很多關於美的判斷。”李青說這些攝影作品相較於繪畫更為客觀,他也試圖參考杜塞爾多夫學派布歇夫婦的方式,在陰天、沒有太大光線反差的環境下以儘量客觀記錄的方式形成自己的檔案。

展覽現場相對擺放的《黑色群像》(左)與《白色群像》(右)

白色群像,2010

黑色群像,2010

在第二空間中相對擺放的黑白兩個巨幅群像,以人造物——冰箱為主角,“畫面中的冰箱早已被遺棄,它們來自世界各地,代表著工業文明和現代社會的遷徙。它們曾被精密地製造,像是大量的中國加工的商品被髮往各處,經歷道路、海洋或是天空,被不同的家庭消費和使用。但最終,在‘保鮮’的功能耗損之後被遺棄。”崔燦燦這樣寫道。在李青眼中“這些由人的想象、人的慾望和人生活過的痕跡所構成的人造物與建築有相似的典型性。”他所關注的正是這些處在後殖與消費主義交叉語境中的商品。

大家來找茬·後窗(兩圖有六處不同),2019-2020

“我經常會強調自我和他者之間的,或者因所處地方不同,人們在心理上或者文化上的一種區隔、距離,還有互相觀看的關係。”如李青所說,與“冰箱”在展廳中擺放形成的映象相比,“大家來找茬”系列是李青更為主動造就的映象創作,他在富有遊戲感的形式之下,對畫面進行機智且具有反諷意味的處理,將觀者帶到關於藝術和現實經驗的雙重思考之中。異常相似的兩張並置的畫面,讓觀看變成了識別,哪一幅更接近於真實?

互毀而同一的像·形體美學,2021

而“互毀而同一的像”系列中,李青甚至會透過區域性畫面的互相黏合,讓人物的面容模糊,與以往黑白灰色調相比,新作更為鮮豔,也對其創作的速度和構思提出更多挑戰。此外,同為人造物的吸油麵紙材料也被李青用來遮蔽人物面孔。來自世界各地的人物肖像,出現在印刷品、照片、明信片、地圖、賬單等構成的拼貼中,它們被一些吸油麵紙所覆蓋。人類面板上的油脂使吸油麵紙變得透明,在作品中,吸油麵紙成為一種透過人體生理物質詮釋人物形象的媒介,半透明的綠色,模糊了人工與自然的邊界。

玉面-EY867,2021

伊薩卡,2021

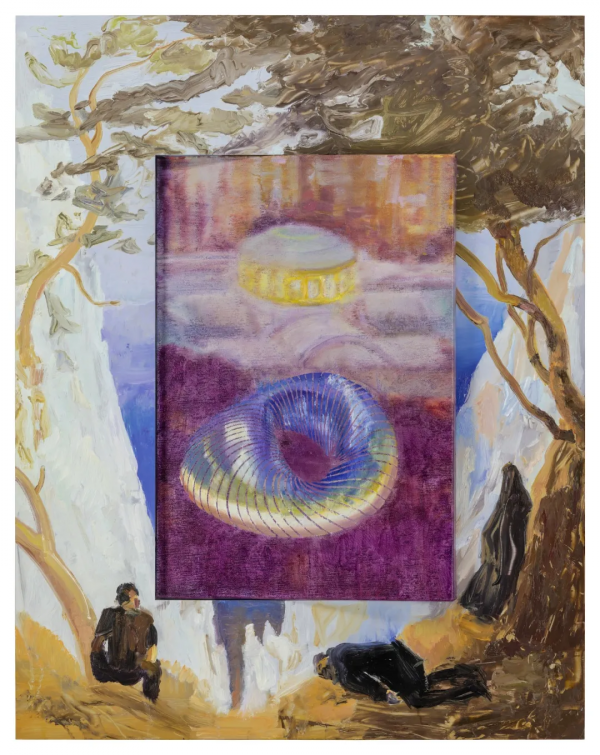

卡斯帕·大衛·弗里德里希 (Caspar David Friedrich)的作品《Chalk Cliffs On Rugen》

觀看展覽,對藝術史中經典作品的挪用隨處可見,《互毀而同一的像·形體美學》背景是蒙德里安風格的椅子,《伊薩卡》中的背景畫面來自卡斯帕·大衛·弗里德里希 (Caspar David Friedrich)的作品《Chalk Cliffs On Rugen》,“以前也畫過弗里德里希那張《霧海》的一個變體,也做過關於列賓畫的《托爾斯泰》的一個裝置,我把它做成了雕塑。”李青說本次最大的作品《從包豪斯或卡巴科夫的搖籃中飛向太空的人類嬰兒》同樣引用了卡巴科夫的創作,“我覺得對一個當代藝術創作來講,其實每一件新作品應該有一個和過去所有作品對話的可能性,而不是讓創作成為非常私人的一件事情。如果沒有這種對話的能力或者一種把過去的作品重新去看待、解構、闡釋的一種空間的話,對我來說可能它的意義就比較弱了。”

布朗庫西公寓,2020

而今,李青在一所大學中執教,仍在不斷與學生交流著對美術史和藝術的看法,從中國美院附中開始,他始終未曾脫離過學院。個人從學生到老師的轉變在他看來只是一個身份的轉化,實際上,工作是可以連通起來的,“當老師的工作和創作的工作也可以互為補充,我們上課也是探討藝術,而且我覺得有時候看著學生的那種狀態,在講一些更基礎的知識背景的時候,其實還是不斷地在回到藝術創作最初想要的東西。”

美的誕生,2021

成長過程中江南水鄉,白牆黑瓦的房子、木窗,紀念品、明信片帶來的生活中的圖象早已成為李青創作的源頭:詩意的敘述與現實的感受。大學時從電腦中獲得海量圖片的輕易曾令他感到新奇,也由此生髮出了“大家來找茬”系列,讓李青在同齡的藝術家中脫穎而出,但展覽中的影像作品《我們都可以》又透露出李青對這個世界的態度“所有你覺得可以控制的東西,其實都不能完全控制,包括你的感覺、你對美的感受,可能是被訓練出來的,被社會給塑造出來的。”李青說有時他會以一種輕鬆戲謔的狀態去創作,但當大家都公認的一件東西是好的、是美的時,他會試圖從別的角度再去看一下。無論是對日常空間和影象中的微觀政治的捕捉,對美學傳統政治身份的質疑,對中國藝術在國際藝術語境下的身份問題的觀察,都使李青體現出年輕一代中國藝術家身上獨特的歷史意識。