1859年,達爾文出版了《物種起源》,在書中達爾文闡明瞭自然界中的生物是由低階向高階演化發展的。

達爾文還最先將可以反映物種演化過程的譜系圖想象成一棵“生命之樹”,並在《物種起源》中簡單地畫出了這棵樹的樣子。

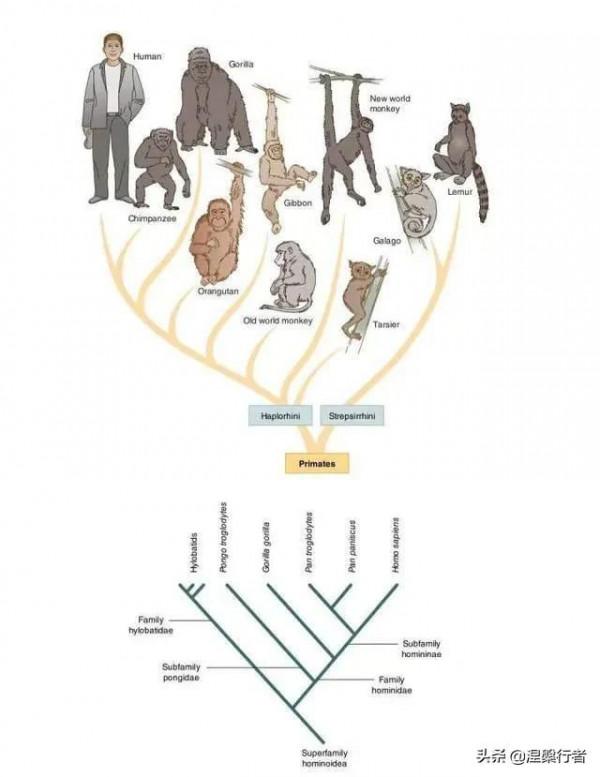

和真正的樹一樣,“生命之樹”也具有樹權狀的分支,其中最末端的分支節點代表了現生物種。

按照達爾文的理解,從這些最末端的節點回溯到樹幹的過程就好像經歷時光倒流一樣,而細小分支和更粗的“枝丫”節點則代表了不同支系最近的共同祖先。

例如,人類和黑猩猩源於共同的祖先,那麼代表人類和黑猩猩的兩個分支就會匯聚到同一個節點處;而如果順著人和猩猩共同組成的分支繼續回溯,則可以依次找到代表哺乳動物綱、脊椎動物亞門和動物界的節點。最終,隨著分支的逐漸減少,樹根處只代表一種有機體,那就是地球上所有生命的共同祖先。

之後,科學家們便一直苦苦尋找達爾文所謂的“最原始的生命形式”。

那麼,探尋生命起源最直接的證據便是化石。化石是儲存在岩石中的遠古(一般指一萬年以前)生命的遺體,它們就像照片一樣刻畫著生命的演化歷史。

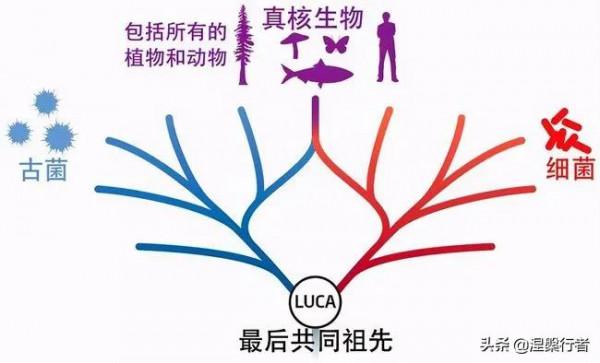

但是,在偌大的地球上找尋幾十億年前的生命化石就如同在大海里撈針一般。由此,科學家們只能假想出了地球上所有生命的共同祖先——LUCA。可是沒人知道它的化學組成,更沒人知道幾十億年前它究竟是什麼樣子。

因此,更多的科學家開始認識到,化石並非是研究地球早期生命演化的唯一途徑。

當人類的科技停滯不前時,總會有那麼一個人在恰當的時候迎難而上。

此時有一位科學家開始意識到,地球早期生命的印記,其實就存在於今天生物的基因組中。

這位科學家便是研究演化生物學的美國生物物理學家卡爾•烏斯。

烏斯不僅是20世紀最具創造性和革命性的生物物理學家之一,也是生物學領域最懷才不遇的思想家。

他幾乎推翻了生物學家們對LUCA的認知,並且為地球生命的演化機制奠定了全新的理論基礎。

2012年12月30日,84歲高齡的卡爾•烏斯在家中逝世,很多人將他的成就與愛因斯坦和達爾文相提並論。

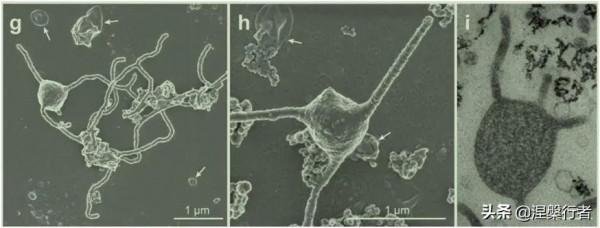

因為烏斯最重要的發現是找到了地球生命的全新類別——古生菌。

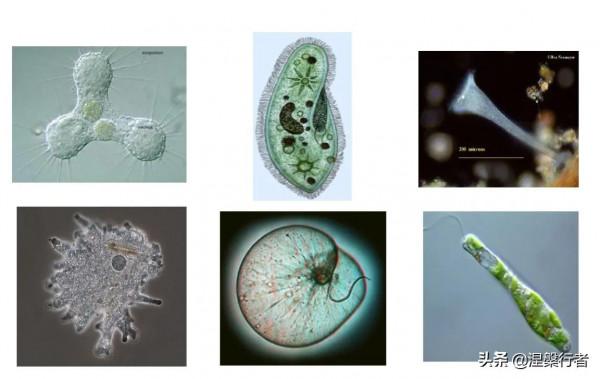

古生菌最顯著的特徵,就是它們能夠在大多數現生生物無法生存的環境中存活,這也預示著它們很可能是地球上最古老的生命。

儘管烏斯算得上是全世界生物學領域最重要的科學家之一,但他年輕時並未對生命科學有過多的關注。

烏斯出生於美國紐約州的雪城,學生時代的他非常喜歡鑽研數學,因為數學既客觀又有邏輯性,可以讓烏斯在嘈雜的環境中獲得放鬆,這一點說明了他非常的靦腆害羞。

正是因為這種不敢與人交流的性格,讓烏斯遠離了大部分公開的學術會議。也正是這一點,讓公眾低估了他著作的影響力,並且不大相信他的大部分革命性理論有朝一日會對生命科學產生巨大的影響。

在全美排名第二的文理學院——阿默斯特學院攻讀了數學和物理學本科學位後,烏斯繼續留在這裡做研究。

與同時代的許多準物理學家一樣,烏斯也受到了薛定諤的《生命是什麼》這本傳奇著作的影響,因為這位偉大的理論物理學家在書中大膽預言:

遺傳物質是一種資訊分子,可能類似一種民用的摩爾斯電碼中的倆個符號“•”和“—”,並透過排列組合來儲存遺傳資訊。”

這一石破天驚的預言震撼了很多人,烏斯也不例外。當他到耶魯大學繼續攻讀博士學位時,研究方向轉為了生物物理學。

博士畢業後,烏斯準備再花兩年時間獲得一個醫學學位,但最終沒有成功。從這裡可以看出,烏斯並不是像愛因斯坦那樣的天才型,而是屬於後天勤奮型。

後來,他在位於紐約州斯克內克塔迪的通用電氣實驗室中謀到一個生物物理學的職位。

當時,遺傳學家沃森和生物物理學家克里克已經確定了DNA的結構——雙螺旋,這一重大發現讓學術界開始重新探尋遺傳學中隱藏的奧秘。

烏斯便把剛到斯克內克塔迪的5年時間,全都用在了研究遺傳密碼的工作原理上。

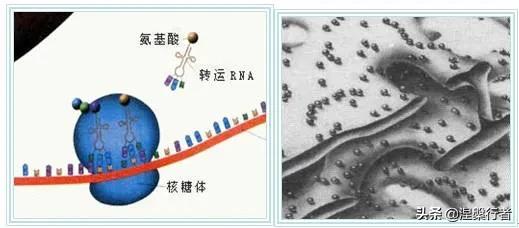

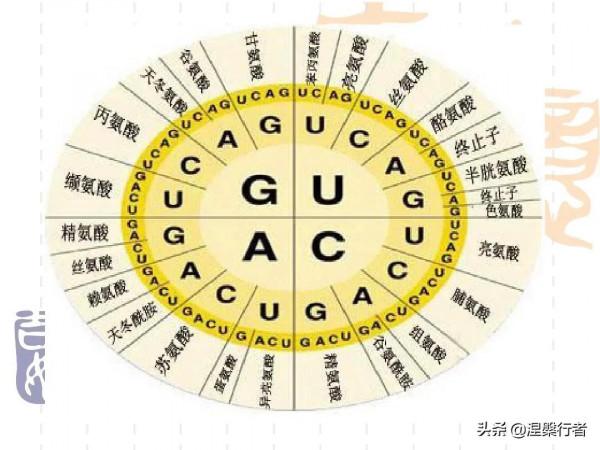

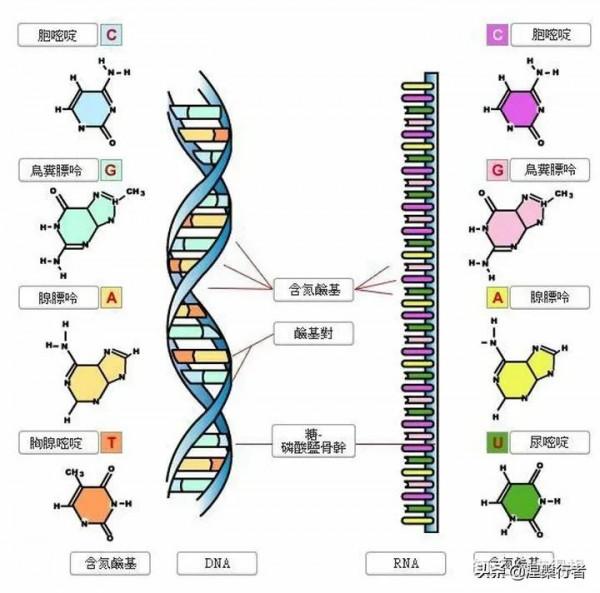

我們知道,核酸——DNA+RNA各有4種鹼基,而遺傳密碼是3個鹼基為一組,並且需要與20種氨基酸精確對應,才能保證氨基酸以精準的方式合成蛋白質前體。

烏斯把遺傳資訊在DNA和蛋白質之間的轉換理解為一個翻譯過程,但他一開始還搞不清楚遺傳資訊是如何被“翻譯”成蛋白質的。

所以,烏斯把注意力轉向了遺傳密碼的翻譯者——核糖體上。核糖體是一種以 RNA為主要組成部分的生物大分子,它負責將DNA上的遺傳密碼翻譯為氨基酸序列。

其實早在讀博期間,烏斯研究新城疫病毒時,他就對鮮為人知的核糖體產生了濃厚的興趣。到了斯克內克塔迪時他才有時間全身心地研究這種生物大分子。

儘管遺傳密碼已經被克里克及其同事破解了:

將DNA或RNA序列以三個核苷酸為一組的密碼子轉譯為蛋白質的氨基酸序列,以用於蛋白質合成。

但烏斯卻要以全新的角度來解讀遺傳密碼編碼氨基酸序列的過程。

克里克等人把烏斯的工作看作是用數學方法解決物理問題,但頗為諷刺的是,曾經執迷於數學的烏斯卻把遺傳密碼看作是一種獨特的生物學現象。

在烏斯眼裡,遺傳密碼就是一部生命演化的時間機器,使他能夠透過連續的世代一直追溯到最遙遠和最模糊的生命演化初期。

而且,烏斯並沒有像著名的法國脊椎動物學家若夫華•聖伊萊爾尋找人類手臂與鯨鰭之間的相似性那樣,透過特徵的差異來衡量物種之間的區別。

因為烏斯相信,透過研究蛋白質翻譯機制的演化過程,可以更清楚地瞭解物種之間的演化關係。

烏斯決定繼續尋找解決這一問題的辦法。

1969年,烏斯給克里克寫了一封不同尋常的信。

他在信中寫道:“透過對十分古老的祖先基因序列的推斷,人們最終能夠認識細胞的演化過程。”

烏斯非常明確且大膽地表示,他打算利用 DNA來揭示深藏在所有細胞裡的“內部化石記錄”,來建立起有機體之間真正的演化關係。

這和今天我們熟知的全基因組測序有著驚人的相似性,由此可見烏斯有著過人且深遠的前瞻性。

也正是由於烏斯認識到了分子生物學的巨大潛力,他才篤定地認為遺傳密碼最終能夠填補化石無法記載的演化空白。

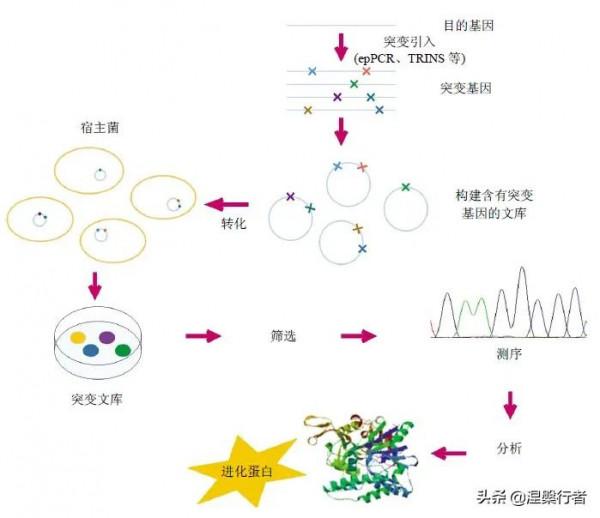

為了實現這個想法,他決定對所有生物的基因組進行測序,並在此基礎上追溯生命演化的過程。

需要指出的是,並非所有的物種都有一樣的蛋白質組成,烏斯需要找到那些所有現生生物都在使用的蛋白質作為研究物件。

由於這些蛋白質的合成非常精準,突變卻十分罕見,因此很容易將物種的演化關係追溯到數十億年前。

而且,氨基酸序列的差異可以反映出遺傳物質的載體——DNA序列的差異。因此,透過DNA和RNA序列的比對,就可以計算出物種分化的時間。

烏斯著手研究的是一種叫作16SrRNA的核糖體序列,16S這個名字來源於這種核糖體離心時的沉降係數。把16SrRNA作為研究物件是因為它們包含的資訊足夠反映物種之間的差異,同時它們的結構相對簡單,很容易得到完整的核苷酸序列。

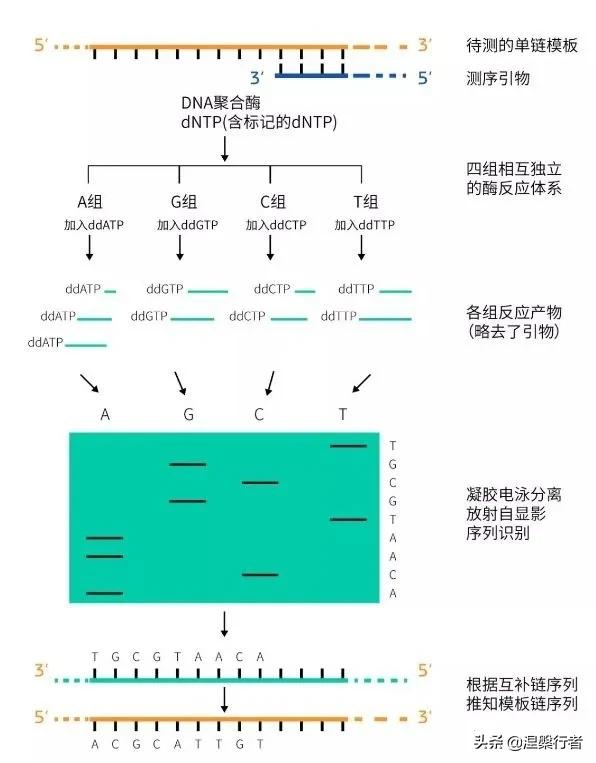

當時,所有的測序都是手工完成的,自動測序技術是在幾十年後才問世的。

烏斯研究團隊使用了1965年英國生物化學家弗雷德•桑格爾(桑格爾是為數不多的一生榮獲過兩次諾貝爾獎的科學家)發明的一項技術:

利用酶把RNA剪下成可供測序的小片段,然後對這些小片段進行測序,最後重新拼接出完整的核苷酸序列。

在起步階段,研究進行得相當緩慢,僅測定一個16SrRNA的序列就要花費數月時間。而且由於這項技術的成本十分高昂,烏斯不得不向美國國家航空航天局外空生物學專案尋求資助。

對於大多數科學家而言,這種研究可能會極其乏味,但烏斯卻十分享受這一過程。對他來說,這就像是一步步完成一幅巨大的拼圖,其中的獨特樂趣是他人無法理解的。

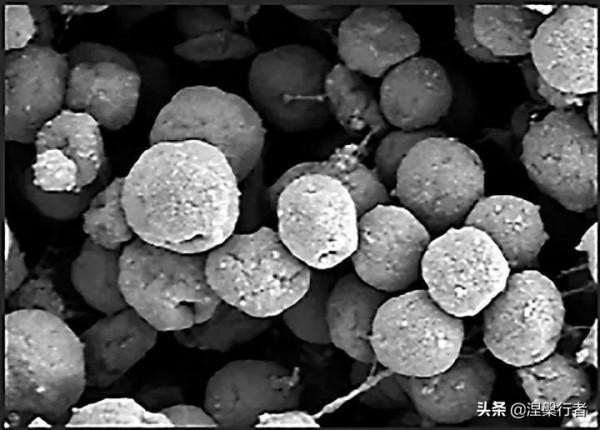

1976年春天,烏斯研究團隊積累了大量細菌的16SrRNA序列。此後他們把注意力轉向了另一種獨特的微生物——甲烷細菌。

甲烷細菌是一種極端微生物,得以此名是因其具備在能量代謝過程中產生甲烷的獨特能力。

由於可以用肉眼觀察到甲烷細菌,因此長久以來科學家們都認為它是細菌的一種。

但烏斯用16SrDNA基因測序甲烷細菌的結果卻表明,甲烷細菌根本不屬於細菌這一類。

烏斯立刻意識到,自己和同事的這一發現顛覆了已有的生物分類體系。

實際上,在原有的真核生物和原核生物以外還存在著第三個支系,而且這個支系在生命誕生後不久就從“樹幹”上分離了出來。

烏斯把這一支系的生物命名為“古細菌”,後來被稱之為“古生菌”,意為“遠古的細菌”。更有意思的是古生菌和人類的關係要比細菌還要近一些。

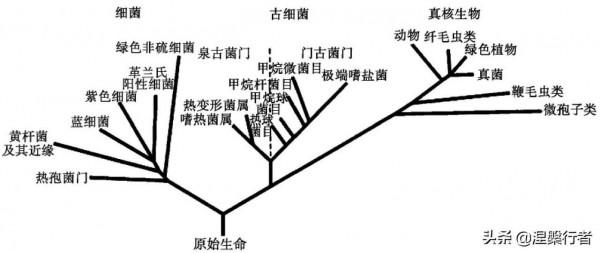

之後,烏斯開始重新繪製“生命之樹”。在烏斯繪製的“生命之樹”中,組成達爾文“生命之樹”的所有支系都可以併入一個大的主幹。當這棵“生命之樹”最終繪製完成時,它看上去更像是一片由3根主幹組成的,複雜且非對稱的雪花。這3根主幹各自朝著不同的方向延伸,烏斯把這3根主幹稱為“域”。

這一發現就是微生物學領域著名的“烏斯革命”。

1977年,這篇有關古生菌的論文在《美國科學院院刊》上發表。可是,卻引來眾人諸多的懷疑、奚落甚至是憤怒。

一些科學家認為烏斯只不過是個解決無解之題的奇怪隱士,這個發現並沒有什麼重大的意義。

另一些科學家認為他的資料過於支離破碎,無法重繪“生命之樹”。

還有一些科學家認為他的行為古怪,令人無法相信他的研究結果。

德裔美國人恩斯特•邁爾同樣是20世紀最具影響力的演化生物學家之一。可是,他對烏斯的批判卻最為猛烈。邁爾甚至向《紐約時報》表示烏斯的研究純屬無稽之談。

而烏斯的反擊方式就是給《紐約時報》的編輯不斷寫信,但這對他的境遇於事無補。當以古生菌為主題的學術會議首次舉辦時,烏斯甚至沒有得到參會邀請。直到80年代中期,烏斯的觀點才得到了一些認可。

1992年,他榮獲了微生物學的最高榮譽——荷蘭皇家科學院頒發的列文虎克獎章,這一獎項每10年才會頒發一次。

後來,《科學》雜誌把烏斯充滿戲劇性的鬥爭歷程稱為“微生物學領域傷痕累累的革命”。

參考:《生命的誕生:我們究竟來自哪裡》