中國人對於不同輩分的親屬是有明確劃分和準確的叫法,比如筆者父親的外公吳家駒老先生,按規矩就應稱外曾祖父,不過在日常生活中,一般就不苛求了,家父叫他老人家外公,到筆者這裡讓加個“老”字,老外公,既表尊重,叫起來也簡單。

老外公是湖南湘潭人,字子昂,清末湖南第一批官費留日生,1902年入明治大學政科,修習法政,1908年畢業回國。在天津北洋法政專門學校教了三年書,之後回湖南繼續教職。北洋政府時期任過幾個省的司法長官,也擔任過兩所大學的校長,其中一所就是北洋法政專門學校,他任職時已經改名河北省立法商學院。老人家為人低調,不事張揚,所以早期的經歷少有人知,即便家裡人也所知有限,只是偶然間聽到的一鱗半爪。即便如此,當筆者聽父親在不經意間娓娓道來的幾則小故事,也不免瞠目,而對於過去年代的人和事,也有了更清晰的瞭解和認識。

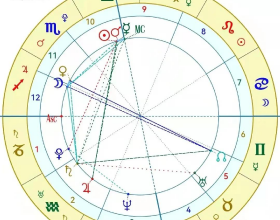

吳家駒(1878-1964),清末官費赴日留學,北洋政府時期歷任數省司法長官,1925年1月任京師高等檢察廳廳長。新中國成立後於1951年被聘任為中央文史館館員。本圖為上個世紀三十年代,他任河北省立法商學院院長時的舊影。

祭孔遇魯迅

我的舅公吳黔生是老外公的大兒子,抗戰前上的北大哲學系,後來因病退學,但學問很令家父佩服,經常和他聊天。一次兩人聊天,老外公微閉著雙眼,在一旁躺椅上養神。當他們不知不覺說到舅公買的剛剛出版的《魯迅全集》時,老外公突然睜開半閉的雙眼,問道:

“你們說的是什麼書啊?”

舅公連忙回答是《魯迅全集》,說著將第一卷抽出來,遞給老外公。他老人家拿著書翻了一下,操著濃重的湖南口音慢慢地說道:

“哦,原來是周豫才的書呀!”

家父聽了大覺奇怪,因為從沒有聽過有人稱呼魯迅的字,在書上也極為少見。按照過去老輩的習慣,只有認識的人之間才通常稱字而不稱名。他忙問:

“外公,您見過魯迅?”

“周豫才,在日本時就認識的。”

家父大為驚訝,沒想到家裡的長輩中居然還有認識魯迅。他連忙再問老外公,是怎麼認識魯迅的。老外公沒有細說,只是簡單地講了講見到魯迅的大致經過。

北洋政府前期主張復古,在國子監舉辦祭孔活動。老外公當時在京任職,又算是文化人,自然是一定要去的。由於住的地方離國子監很遠,所以到了日子,老外公很早就起了床,用過早膳,立刻直奔國子監。到了那裡,天還沒有完全放亮,一片昏暗,四周靜悄悄的。忽然,他在朦朧中看到隱約走過來一個人影,走近才看出來是在教育部任僉事的周豫才。大家打了招呼,閒聊了一會兒。老人家也沒有細說倆人都聊了些什麼,只說那是最後一次見到魯迅。

1912年至1926年,魯迅先生在北京生活和工作。老外公1913年來京,先任教職,後任京師高等檢察廳首席檢察官,一年後赴貴州,1916年8月才返京任北京國立法政專門學校校長,1918年再次離京,直到1925年才回京。查《魯迅日記》,這段時間提到祭孔的只有兩處,分別是1913年9月和1914年3月,時間倒對得上,只是文中未提及兩人有過邂逅。網上查到的孔廟祭孔只有1916年9月那次,規模應該很大,但《魯迅日記》中對此次祭孔隻字未提,也是有趣。雖然二人相識很早,但路道不同,理念有別,沒有深入交往倒也不足為奇。

對大夫的測試

老外公雖然在日本留過學,但對於中醫並不排斥,他比較信任的中醫,京城四大名中醫裡的施今墨是一位。一位不掛牌的儒醫林先生,也時常有走動。東松樹衚衕口有位開診所的周大夫,日後也是北京城裡某醫院的名醫,卻從來不找他,倒是家父自己有時候會去。後來則新增了一位楊先生。楊先生名紹曾,當時是北師大附中的庶務,家祖父在北師大教書時期,常去師大附中代課,於是就認識了,發現他於中醫一道造詣頗深。楊先生解放初被人民醫院請去當了專職大夫。

大約是在1946年,老外婆的母親(外曾祖母的母親)突發高燒。名醫診後開了方,抓了藥,但高燒始終不退,大家急得不行。後來,祖父建議讓楊紹曾來試試。老外公同意了,於是就去楊家請人。楊先生立刻就來了。號過脈之後,他仔細地看過原方,想了一陣,又開了一個方子,結果當晚燒就退了。從此,他在老外公的心裡有了一個位置。多年後,一次家父去看楊大夫,問起當初開方的經過,他說:

“我的方子沒有什麼獨家秘訣!當時仔細研究了前面大夫的方子,覺得沒有問題,就算當初換作自己,也會那麼開,但燒怎麼還是不退呢?翻來覆去地看那方子,忽然看到其中一味藥‘細辛’,劑量開的是‘三分’。在中醫的藥訣中,這味藥的量最多可以下到一錢。我思前想後,決定把細辛增加到一錢。結果還真是一錢見效。”說到這兒,他還笑著說,為了開方子,還接受了你外公的考驗。家父忙問是怎麼回事,他回答道:

“我吃過傭人送上的面後,準備開方子,筆墨這會兒已經備妥擺好。我拿起筆一看,是一支長鋒羊毫,立刻明白這是你老外公要考考我!長鋒羊毫毛長而軟,沒有認真練過字的人是寫不出像樣的字的。送上這樣的筆,是要看看來的人是否念過書,文化素養如何。”

楊大夫以前在師大附中做庶務,寫字是家常便飯,而且他的字也寫得相當好,於是通過了這個含而不露的測試。

時下某些文化大V經常感慨、讚歎民國人物的“那些範兒”,不少見諸報端、網路。筆者看過幾篇,不過皮相之談,估計那些作者就是望文生義,並未真正瞭解“範兒”的背後,都有哪些東西能夠直接或間接地造就出那些令他們今天佩服得不行的“範兒”。

隨手救人 卅載仍念報

俗語所謂“受人之託,忠人之事”,是中國人的傳統美德,即便是過去受教育程度不高的偏遠地區的人,也同樣具備。家父所講發生在老外公身上的一件事就足以說明。

1951年初,家裡來了位姓劉的陌生人,求見老外公。老人家想了半天,不記得認識這麼一個人。不過,來人既然以禮求見,自然就以禮相待。

這位來人大約40多歲,話不多,只說姓劉,然後恭恭敬敬地說,他是專替他父親來報恩的。原來1914年到1916年間,老外公任貴州省高等審判廳廳長,在任期間,釋放了許多受冤屈被關在獄裡的人,這位劉姓客人的父親因此倖免於難,後來多次向家人提及此事,一再叮囑要找到吳廳長,感謝救命之恩。劉姓客人說,這件事他多年來未敢或忘,但一直沒機會,眼下剛好中央決定要成立文史館,由朱總司令牽頭,他能和朱總司令說得上話,就向朱老總推薦了秉公辦事的吳家駒先生。他為此登門,專為說明此事,以替父親了卻心願。言畢,即請告辭。

老外公曾和舅公談起過章士釗約請他參加中央文史館的事,不過尚未接到聘書。來人走後,舅公問老外公,當年究竟是什麼事,讓劉家後人如此感激?

老外公說,他實在記不得姓劉的什麼人和什麼事了。不過當年初到貴州任上,他曾視察監獄,結果發現監獄內囚犯之多,竟然人滿為患,以致常有瘐斃者。他感到非常奇怪,按說貴州地處西南,人口不多,民風也還淳樸,如何會有如此多的犯人在押?詳細詢問之下,意外得知監獄中被囚禁的人除了被告之外,原告、證人竟都一概關押在牢中,令他既覺可笑,又異常氣憤,痛感當地新任司法官吏的無知無識,除了請客、吃飯、逛窯子外,根本沒有起碼的司法常識。於是,他馬上查勘舊案,將無辜收監和無需收監的人全部開釋。同時,他立即給屬下官吏開辦補習班,教授他們基本的司法常識和相關的司法程式,避免再次弄出類似原告、被告和證人一起關在牢裡的糊塗事。他想,大約劉父就是那些被開釋者中的一個吧。

《論語集釋》的背後

筆者數年前在父親書櫃中看到有一摞四本新書,上面寫著“新編諸子整合(第一輯)《論語集釋》”,扉頁題字居然是老姨婆送給父親的,就好奇地問父親是怎麼回事。他笑著回答,此事說來話長,而且和老外公有關。

《論語集釋》一書的作者程樹德先生是老外公的好友,中國近代法律史學的權威,著述甚豐,其《九朝律考》一書內容囊括漢律考、魏律考、晉律考、南北朝律考(梁、陳、後魏、北齊、後周)、隋律考等九朝的法律考據與論證,數次再版,至今仍是法律系學生學習中國法律史的必讀書籍之一。程先生少年時勤奮自學,熟讀經史,博覽群書,在身遭病患折磨,癱瘓在床,足不能行,口不能言的艱難境地中,依然殫精竭慮,完成《論語集釋》一書,尤為難得的是,不分學派門戶,所引歷史上有關《論語》的各家註釋書籍達六百八十種,為研究《論語》的學者提供了自漢朝到清朝的詳盡資料。老外公認為,此書學術水平之高,一時無兩,因此非常看重。後來,儘管家中書籍由於各種原因散失殆盡,但是這部書卻一直被保留下來。

這裡插句閒話,據說錢穆對該書頗有微詞,謂“異說紛呈,使讀者如入大海,汗漫不知所歸趨……”僅就筆者個人觀書所得,《論語集釋》中各家說法紛呈,正是作者考據之得,將之呈現予讀者,以期達到讓讀者和研究者能夠全面地瞭解、參考和借鑑之目的,並非為推崇某家之言甚或為自己“獨家”見解張目。錢穆著有《論語新解》一書,內容以闡發個人對於《論語》的見解為主,其實與程先生著《論語集釋》之本意完全不同。果真錢先生據此而批評程作,似非恰當。

老外公去世後,該書儲存在舅公手中。舅公吳黔生老人是老外公的大兒子,生於貴州。抗戰爆發前考上北京大學哲學系,曾隨北大南遷至鄭州,但因身體太弱,一年後只好回到北京家中,並獨身終老於北京。上個世紀八十年代,他在去世前特地囑咐老姨婆,即他的小妹妹,老外公留下的不多的書籍中,三希堂法帖拓本送給老姨婆女兒,而《論語集釋》則一定要留給家父。由於某些不足為外人道的原因,老外公留下的這部書被外人拿走,始終沒有交到家父手中,老姨婆為父親和哥哥的囑託未能實行,多年來一直深感歉疚。

前些年老姨婆最近參加小學同學聚會,意外地碰到了程樹德先生的二女兒,她的同班同學。她記掛前事,就問起程老先生的那部書。對方說,《論語集釋》一書已經由中華書局再版了,四十年代的舊版因為是親戚筆錄的,其中錯訛很多,再版的時候都儘可能地做了修訂。老姨婆聽了異常驚喜,聚會結束的第二天就去了中華書局,買到後急忙送給家父,完成了舅公和老外公的囑託。

這部《論語集釋》背後的小故事,應該可以讓時下一些人真正瞭解到什麼才是真正的中國傳統文化精髓。

辦夜校

革命不易,革命成功後,江山的管理更不容易。辛亥革命之初,舊秩序忽然之間就一下子被推翻,可是新秩序的建設與確立,卻是不能一蹴而就的。早在辛亥革命之前,有識之士就已經認識到這一問題。老外公在湖南時務學堂時的同學兼摯友範源濂先生(字靜生,教育家,曾任北洋政府教育次長、總長,北京師範大學校長等職)應其師梁啟超之召赴日,自己修讀師範教育之外。於1902年就開始與日本的學院合作,開辦法政補習班,聘請日本一流的教授給赴日留學的中國學生、官吏講授現代的政治理論、司法理論與相關知識。儘管他與梁啟超等人並不支援暴力革命,而是主張憲政,在體制內進行改革,但是無論採取何種方式意圖挽救為外夷所欺凌的中國,建設和維護新秩序的人都是必不可少的,後來的辛亥革命實踐也證明了這一點,而中國共產黨取得全國範圍勝利後,順利地接管了各地的政權併成功地在統一的政令下實施管理,無疑也是充分吸取了前人的經驗教訓的。

在貴州給官吏開辦的那種補習班,對老外公來說並不是第一次。宣統元年(1909年)冬,範源濂先生約集留日同學中的同志,以尚志學會的名義,在和平門內東順城街(後來我家就居住於此直到文革開始)設立尚志法政講習所,授課人有六七人,分別是範源濂、林宰平(名志鈞,清末進士,曾入東京帝國大學攻讀法政、經濟學,梁啟超指定的《飲冰室全集》編定者,北大名教授林庚之父,著名的哲學家、佛學家、書法家)、程樹德、王維白(時任北京法政學校校長)、劉耕石(即劉頌虞,湖南第一批官費留日生之一)和老外公,“共同義務講課,期年畢業,每夕六時至十一時,聽講者不取學費。於時北京部辦之國立法政學堂而外,無私立講舍肆習法政之學者。……此所既設,於是焉稱便,故來者有時達數百人之多,學部嚴侍郎(即嚴修,近代著名教育家,南開大學創辦者之一)亦常蒞臨。”

尚志法政講習授課時間均在正常工作時間以後的傍晚直到深夜,可謂是名副其實的夜校。或許也算得上是中國歷史上的第一所夜校吧。後來安源工人大罷工勝利後,同樣作為湖南人的毛澤東、李立三等人在安源用開辦工人夜校的方式,提高工人文化知識和覺悟,與範、吳這些湖南先賢開辦夜校亦有一脈相承之處。

代筆寫詩

老外公主業是法律,但作為湖南時務學堂的學生、梁啟超的門生,詩文功底是十分深厚的。家父說,他記事的時候,老外公年事已高,交遊極少,看不到他寫什麼東西。只有趕上老人家偶然興之所至,才能稍微見識到他的造詣。

祖父上世紀五十年代中期響應教育部支教號召,從北京師範大學去了昆明師範學院,家父隨侍南去,就在那邊唸了兩年中學。1957年放暑假,家父回京看奶奶和老外公等長輩。暑假將過,某天他去找初中的好友汪姓同學,倆人一起去永定門外的葦塘釣魚,然後游泳、下棋,玩了一整天,當他準備離開汪宅時,汪父叫住他,說家父難得來玩一趟,既然很快就要離京回昆明瞭,就送他首詩,留作紀念,說著,提筆寫了一首詩,詩曰:

同窗六載一生緣,

地北天南總掛牽。

社會主義光芒甚,

好乘良機快著鞭。

汪的父親是北京的老文化人,新中國成立前做過某大報的主編,舊學很有功底。家父看著這首詩很是佩服,尤其像“好乘良機快著鞭”這樣的句子,自問當時自己是寫不出來的。

回到家裡,正趕上老外公在院子裡散步。看家父一臉高興的樣子,就問他為什麼。家父將汪父贈詩一事講了,並呈上詩請老外公過目。

老人家接過詩看了一遍,微微一笑,說道:“人家臨別贈詩,你也應該回贈一首才對呀。”

“可我哪裡會寫……”

“唔……你等一下。”

老外公轉身走進他的房間,一會兒,他喊家父進去,只見老外公的書桌上攤著一張紙,墨跡未乾,上面寫著四句詩:

小聚京華才幾日,

無端依別又南行。

讀君佳句增惆悵,

何減桃潭送李情。

家父一看,全詩明白曉暢,一氣呵成,詩意盎然,結句用了“桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情”的典故,作為高中生,李白這句詩無疑是誰都知道的,在此用將出來,既合乎情理,也契合一箇中學生的身份。而贈詩人恰恰姓汪,可謂一語雙關,更見巧思。老外公生於1878年,當時已是一位年近八旬的老翁,其文思仍敏捷如此,用語精妙而不著痕跡,實在令人讚佩不已。

照片風波

老外公不以文名著稱,晚年就是以寫字、讀杜詩自娛。老姨婆說老外公有寫日記的習慣,為官近二十年間的日記就有幾十冊,還有自擬的詩文集。她看過其中一些,是些類似遊記的文章,以極其優美的文字描寫了湖南省內的山川、河流、幽谷以及幾個小城,她以為不在柳宗元《永州八記》以下。老外公的父親在外就幕,就把老外公帶在身邊唸書,因此他在幼年和少年時期就去過很多地方,其中不乏靈境奧區、清幽古城。

可惜,隨著一些社會運動的出現,老人們以多年的社會經驗,感到形勢有些緊張。我家當時的住宅是尚志學會的產業,前院的一間空房中一直存放著靜生生物研究所的一些動植物標本、學會多年前剩下的雜物以及家中的雜物,都堆在一起了。衚衕裡一些不三不四的人開始在院裡逛蕩,時常在那裡出來進去的,讓人心中有些惴惴不安。舅公擔心更大的危機即將來臨,思之再三,最終忍痛將這些日記和詩文集等統統付之一炬,希圖免禍。即便如此,後來還是差點遭殃。

舅公燒掉老外公遺物不久,一天突然被叫到居委會。一個戴著袖章的人(其實是衚衕裡的一個地痞混子)嚴厲地命令舅公交待“反革命罪行”。舅公莫名其妙,不知從何說起。此人掏出一張照片,上面是老外公和一個身穿戎裝之人的合影,接著厲聲喝道:

“這穿軍裝的反動軍官,和你們傢什麼關係?你老實交待清楚!”

舅公定睛一看,照片中穿軍裝的人是蔡鍔將軍。蔡鍔和老外公同是湖南人,又是時務學堂的同學,關係很好,估計是從那堆房裡不知怎麼被此人翻出來的。舅公哭笑不得,可琢磨著,若真要把民國初年那會兒的事說出來,對方肯定不明白,而且可能越聽越亂,更添麻煩。正不知道該怎麼說對方才滿意,這時居委會里的老鄰居、老街坊在一旁都幫著分說。舅公一摸兜,身上恰好有幾毛錢,就先主動“交待”出來,最後那個戴袖章的人讓舅公回了家,以後居然也沒再找舅公什麼茬。當我和家父聊到此處時,無不感嘆,若是那些日記能夠留下,該是何等珍貴的史料,真是太可惜了!不過轉念一想,人都沒事,豈非更大的幸事?

湖南教育出版社出版的“湖湘文庫甲編”中有一冊《範源濂集》,史料蒐集得不少,其中竟然收有一篇老外公寫的《追憶範靜生先生》(惟該文下方作者小注除了名字正確,其他全錯,令人遺憾),全文以清麗流暢的小楷寫就,不遜書家,老人家壯年時為文、為詩的風采,於此多少可以想見。可惜,該文是目前找到的唯一一篇存世的老外公親手寫就的文章。

這篇文章中提到範源濂先生被同學唐才常(清末維新派首領,自立軍起義領導人,事敗被殺)等戲稱“範聖人”,書於牆上,結果唐等人被捕,範先生也因此遭到清廷追捕。輾轉千里才得脫身。

老姨婆在世時曾向家父講起,有一次梁啟超、範源濂等幾位先生來家裡,似乎是等一個給尚志學會的檔案,幾人閒聊之餘,乾脆打了幾圈麻將,家裡人還下了幾碗素面給他們當點心。

“超合理”

歷史的細節從來是有趣的。前輩學人、仁人志士光芒四射的形象背後,展示了他們同樣是普通人,也食人間煙火。

1937年出版的北京有名的消閒刊物《369畫報》第一卷上,有一篇名為《窖金》的短文,作者是程樹德先生,只是被譯成了白話。內容則是講他和老外公兩人某次吃飯時的閒聊,事幾近俚俗,確屬消閒。原文大致是講,程先生一次偶然和老外公在春華樓喝酒,聊到命運的有趣時,舉了宋人筆記中一則趣事。名相范仲淹年輕時曾在一個廟裡讀書。一天他去出恭,蹲在地上時,發現地下埋有金銀。出完恭,他掇了些土把金銀埋上,就出去了。後來他做了官,三十年後又途經此地,還住在這個廟裡。和尚正準備修廟,就向他化緣,拉贊助。範公立刻答應,而且要負擔全部修繕費用。化緣的和尚很詫異,按他估計全部費用約需五萬兩銀子,範公是清官,居然能拿出這麼多錢?

次日,範公帶了許多人到廟內,直奔廁所,把埋那裡的金銀挖出來一秤,恰恰是五萬兩。如果做個贓官,五萬兩到手很輕鬆,範公唉道:“假如當年出恭時就把金銀挖出來,恐怕也就沒有今天的善行了。”程先生十分感慨,“人生一切,不可強求”,範公的故事正應日本人所說的“超合理”。

誰知老外公居然也講了兩件也可算是“超合理”的親身經歷的趣事。

某年夏天,老外公因事北上,先坐長江船。那會兒一沒空調,二沒電扇,艙內熱得難以忍受,只好到船舷邊透氣,不料忽然一陣風,把船票吹到江中去了,沒法子,只好補了一張票,多花了五塊錢,100年前這可不是小數,心裡覺得有些懊喪。船到漢口,換乘火車。誰知老外公的朋友託他帶東西,東西多,乘火車必須過磅,過磅費差不多還需五塊。老外公心裡不得勁,不自覺地和身邊一個旅客抱怨幫朋友帶東西,還要過磅花錢。那旅客說:“我和車長是哥們。帶的行李上百件,從沒過磅。您是讀書人,這樣,您的行李上寫我的名字,就不必麻煩了。”老外公就依了他的辦法,還真沒過磅。

老外公有位姓羅的朋友,曾任某局秘書。因無錢過年求貸,於是老外公借了他十五元。這時同座的還有一位姓朱的同鄉,老外公向他說:“都是同鄉,能不能也借他點錢?”朱某不理。這天正是除夕,朱某來意在覓賭,正好三缺一。老外公就向羅君說:“此十五元,也不夠過年的。要不乾脆孤注一擲?”羅君同意了,結果老外公贏了十五元,朱某輸了十五元。

程先生文中說,人生一切,有得有失,不足介意。所謂“塞翁失馬”就是這個理。假使老外公的船票不吹入江中,恐怕也遇不見那個仗義旅客。意外的損失自有無形酬償。明白這個理,凡是分外的利益,僥倖獲得了,必有相當的危險。老外公的慷慨,同樣有了補償。而朱某一錢不捨,仍然不能免於損失。事雖不奇,輸贏恰為十五元,也是奇了。

俗語“失之東隅,收之桑榆”說的是同樣道理,都是讓人要達觀處世,勿拘泥執著。這樣的話誰聽著都能明白,但若真能領悟其中的深意,非經過歲月的磨折是無法切實領會的。程樹德先生後來身體癱瘓,手顫不能書,全憑口述,著成《論語集釋》四十卷,若非身處這等逆境,這部傑作未必能夠問世。他老先生自己也肯定沒有想到,自己的衰年壯舉,雖不無人定勝天的氣概,但此書在他臨終前兩年脫稿並付梓,也算得上“超合理”。

“超”字前些年使用廣泛,動不動就在某詞、某字前加“超”,“超女”、“超酷”、“超炫”等不僅頻頻見諸各類媒體,且成為年輕人的口語詞彙之一。筆者在辦公室中,就幾次聽到年輕女同事說某某食物“超好吃”、某男星“超帥”什麼的。筆者不知道今天之“超”始用於何時,始用於何人,但可以確定非時下的“✕✕後”的創新,近百年前的日本就已經出現“超”的組合詞,只是知曉此節居然與筆者老外公有那麼一點點聯絡,想來倒真是“超有趣”。(責編:沈灃)