建築是一種無處不在的藝術,生活離不開建築,可多數人對一棟建築背後的人與事兒,都知之甚少。如何思考建築、如何看待人與建築的關係,關於建築的學與思、教與踐如何傳遞出一門學科的魅力——《海右名宿——山東建築大學建築城規學院教授口述史》給了我們這樣一個瞭解的機會。

書中記錄的十四位建築學人,代表了我省建築教學與實踐的最高水平,“名宿”當然擔當得起。而從他們的講述中,籠在面紗之下的建築學生命漸漸清晰。

對建築本質的堅守

二十世紀五六十年代,一切學蘇聯成為社會的重要導向。當時還在南京工學院讀書的繆啟珊教授提起來就有一籮筐的話要說,“不只是課程教學,連作息時間也按照蘇聯的高校作息時間進行安排。”

早上六點鐘,全校開始上課,一直上到下午兩點鐘才結束。每天8個小時緊張的腦力勞動,到了最後一節課,腦子已經變成了一鍋漿糊,上下眼皮不停打架,使勁撐著看老師,一句話也聽不進去,屁股早就坐不住,蹭來挪去的。“那時大家的生活比較困難,褲子上都有補丁,有調皮的同學說,那是最後兩節課,餓得在椅子上蹭來挪去給磨破的。”繆啟珊笑道。

那個年代的大學生,看的是蘇聯小說,唱的是蘇聯歌曲,政治課要學蘇聯,專業課更是離不開了。除了《中國建築史》幾乎所有課程都能發現蘇聯的影子。落實到實實在在的建築上,更是如此,不管實際需求如何,形式上都要往蘇聯風格上靠。

1959年主導建立山東建築學院(山東建築大學前身)建築學專業的伍子昂,對現代建築的理解卻大有不同,他常掛在嘴邊的話是“多研究建築的本質問題,不要被這些外表的熱鬧模糊了雙眼”。

伍子昂長孫伍江,也走上了建築學的道路,現任同濟大學常務副校長。據他回憶,寒暑假的時候,去濟南同祖父交談,常常談起何為現代建築。兩人在馬路上散步時,伍子昂突然就指著路邊的房子說,你看這個房子,為什麼外面要有一個窗臺;你看這個新房子,建了沒有多久,就像流鼻涕一樣,非常難看,但如果有個溝呢,水就不會滴下去,房子就會很乾淨。

“這類細節才是建築裡最重要的東西。”伍子昂說,建築背後,有很多更人性、更本質的東西,跟那些建築風格、建築師,尤其是建築外表的東西,關係不大,只有把本質的東西搞好了,才有可能讓建築在文化上上一個臺階。

在大家夥兒熱烈討論如何在建築中體現傳統中國樣子的時候,伍子昂尤其反感簡單地把傳統的外衣套在現代建築的外面。伍江說:“他並非不喜歡中國傳統文化,而是極度熱愛。他認為傳統建築文化的精髓在現代中國建築中的體現,不應該只是簡單地體現在外表上,而應該是在內涵上。”

“我到今天才能真正地理解,所謂現代建築的本質更多的是要轉向人對建築的需求、建築的功能性。”伍江具體解釋說,建築的材料、建築的技術,是直接為人的需要服務的,而這些思想,大概是當時“現代建築”的精髓。

建築系老師的眾生相

還未到山東建築學院兼職時,伍子昂在山東省建設廳建築設計院(後為“山東省建築設計院”)擔總建築師總工程師,同事都稱他“伍老總”,心裡將他當作半個老師。剛畢業的年輕同事,有點不知天高地厚,有時伍子昂看完圖,講了如何改,他們也執意不聽,找各種藉口,拖拉著不改。

伍子昂就用一句話來規勸大家,說“你們是做饅頭的,我是吃饅頭的,而且我經常吃饅頭,天天吃饅頭,我一嘗就知道你們這個饅頭做得好還是不好,哪裡缺什麼哪裡多什麼。”他常常手把手地教他們改圖,當時的同事回憶起來都說,“是他成就了我們這一批人”。

有伍子昂這樣循循善誘的,就會有像周兆駒教授這樣嚴格得出了名的。1986年下半年開始,他給建築學專業講授“建築物理”課,在講臺上一站就是23個年頭。在學生眼中要求嚴格的教師,被稱作“四大名捕”,周兆駒教授就是“名捕”之一。

學生抄襲作業是他最不能容忍的事,發現有抄作業的,他就在作業本上寫評語,甚至當面批評——“如果連這麼一點兒作業都不好好做,以後可能就變成小事不做大事又做不來。不老實做作業,眼高手低,出去就會犯一些低階錯誤。以後到了設計院,在圖紙上多寫或少寫一個零,多畫或少畫一條線,都會造成施工中的大事故!”

不光抓作業,也抓考試,監考的時候周兆駒特意轉著圈走,不放過任何一個作弊的學生,漸漸地,就被學生冠以“四大名捕”的稱號。周兆駒知道了,一笑了之,“我一點也不後悔。培養學生良好的學風不僅是學校的大事,也是每個教師的大事。‘教書育人’不是口號,是靠做出來的。”

形形色色的老師都有,像陶世虎教授這樣真正和學生打成一片的,並不多見。他從1979年開始任美術課老師,美術課屬於實踐性教學,師生關係有些類似師徒關係。上課時,是師生;下課後,是朋友。他帶學生去鏌鋣島、承德避暑山莊寫生,白天畫畫、晚上講鬼故事;給學生做大廚、喝酒、會餐,是常有的事。

八十年代初,陶世虎託人從南京買了臺13寸黑白電視機,成了全系第一家有電視機的,他家的筒子樓宿舍就成了全系師生的歡聚點。1981年女排世界盃的時候,班裡十幾個同學擠在他家看比賽,為女排姑娘們鼓掌歡呼,床上、桌子上都是人,還有四個大小夥子坐在新打的寫字檯上,竟然把檯面都坐裂了。

亓育岱教授對於建築設計有個精妙的比喻:建築學的學生要有三條“腿”,美術是藝術的“腿”,而畫法幾何和建築構造就是技術的兩條“腿”,建築設計初步是“腿”之間的“關節”,把藝術和技術溝通起來。要讓“關節”靈活穩固、讓“腿”強健,首先,字型練習就是一個很大的課題。“建築學的學生字要寫得稍微漂亮清晰一點兒,不然讓人笑話。”亓育岱說。

據曾任伍子昂助教的蔡景彤教授回憶,1959年建築學專業第一年招生的時候,伍子昂就要求學生先把仿宋字練好,練得超過名校學生。自此開始,練仿宋字成了一項傳統。“伍老總說,仿宋字太突出了,仿宋字寫不好,一眼就能被看出來。”亓育岱說。

字型是一塊,此外還有線條練習。亓育岱回憶自己上學的時候,只能用鴨嘴筆,能把人累死。一個鴨嘴,把墨水滴在裡邊,然後調節粗細,慢慢晃,尤其夏天,一出汗,紙就溼了,墨水一掉在上面,這張紙全完了,真苦啊。

再就是水墨渲染、水墨練習、水彩渲染、實體渲染,一步一步,錘鍊基本功,建築設計的根基才算打牢了。

亓育岱說,建築設計的本質是人的生活行為和生產行為物質化的過程。“航空港複雜吧?是複雜。住宅,簡單嗎?也不簡單!它們設計的本質沒有區別。設計住宅是什麼過程呢?你要先了解你的生活需求,進門怎麼樣?有玄關,有客廳,有廚房,有廁所,把它物質化了,這個設計不就完成了嗎?這就是物質化過程。認為航空港複雜的原因可能就是沒怎麼坐過飛機,想辦法坐一次,怎麼安檢,怎麼進去,怎麼出港,這個流程就搞清楚了。”只要抓住了設計的本質,建築設計就是一件很簡單愉悅的事。

具體來說,建築設計分為居住建築設計,如別墅、住宅、度假旅館等,再就是公共建築,滿大街除了居住建築,其餘大部分都是公共建築,像影劇院、商場、體育館、火車站、汽車站等。“國內有個錯誤的傾向,設計院都願意搶著做公共建築,不願做居住建築。”亓育岱說。他不大讚同這種做法,住宅設計並不像人們想象得那樣簡單,它是一個很複雜的東西,需要對功能、人和住宅的關係摸得很透。亓育岱頗為住宅設計鳴不平,“住宅建築佔到了周圍建築的七成以上,和老百姓的生活息息相關,不能忽略。”

建築界舊有的認識是,將建築學專業定位成工科裡的文科、技術與藝術的結合、感性和理性的交融。張建華教授認為,這種觀點誇大了感性的作用,理性的作用有所削弱。

“真正做設計時,考慮問題不是那麼簡單的,不是隻解決一些功能問題。理論的根基是否厚實,會影響設計水平的高低。”他說。一個初出茅廬的設計者模仿老先生做東西,常常只追求形似,面上一樣,風格一致,就以為八九不離十了。其實,最關鍵的在於技術和處理細節的方式,最主要的差距也在這上頭,除了用經驗多寡解釋,理論功底發揮的作用也不容忽視。

有一年,有人邀請張建華去參觀威海華夏文化城,讓他給提提意見。在公園入口處,有幾座石獅子,他馬上看出了不和諧的地方。公園大門的建築形式是中國傳統風格,但石獅子卻是西方流派。中西石塑風格上的差異在於中國石塑講究抽象,而西方追求具象。因此,雖然從尺寸、尺度上看跟整個建築還算協調,但從文化源流上講,就會出現問題。

單是石塑,就能體現某一時代、地域的文化內涵和思想特點,他舉了漢代雕塑的例子,“漢代雕塑高度抽象,看上去十分粗獷,既能表現出獅子的威武,具體到面部細節又能看出柔情,這也是漢代思想文化特點的對映。”知曉了這些基本知識,才能更加遊刃有餘地從事設計。因此,理論和設計從來不衝突,而且對開闊設計者的思路十分有幫助。

從理論到設計是一步,從設計到建造是另外關鍵的一步。伍江對此頗有感觸,他想起自己剛上大學一二年級的時候,暑假經常去找祖父伍子昂,請教建築學上的事。伍子昂有意鍛鍊他,就把他放在設計院,對他說:“你不能把一個房子很好地造出來的話,就永遠不是一個好的建築師。”得益於這段經歷,伍江較早地認識到,一個建築絕不僅僅是畫出來了就造出來了,只有具備了很多工程上的積累和思考,才能把這個房子很好地造出來。

在後來幾十年的教學中,他一直對學生說,建築作為一個文化產品,在精神層面、藝術層面的確非常重要,但千萬不要忘掉它是一個工程實踐,不是畫畫,不是在紙上畫出來就是一個房子。

“其實,學習建築理論也好,建築歷史也好,建築設計也好,建築技術也好,不管學什麼,建築都是一個很完整的東西,很難說你就是一個建築師,但不需要進行任何理論思考;或者你是一個理論家,卻不知道建築是怎麼建起來的,這根本是不可能的。”伍江說。

“這是天上掉下來的大餡餅,讓你們吃著了!”1958年,還有一年就從南京工學院畢業的繆啟珊,幸運地參與了“首都十大建築”之一的北京火車站的設計。

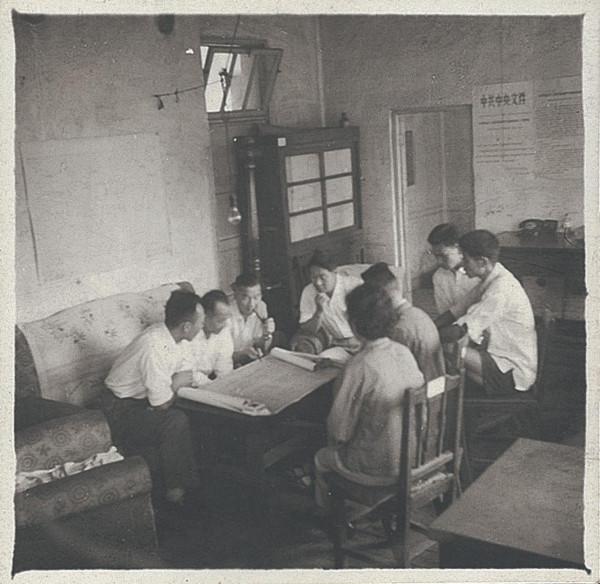

每天上午,參加同一個專案方案設計的單位在某個展覽大廳集合,展出本單位的初步方案,提供給大家評議。下午各單位分散活動,根據上午大家對自己方案提出的意見,進行考慮、研究、修改,然後連夜畫出新的設計方案來,第二天上午再次進行展覽……這種反覆展覽、提意見、修改的形式,被稱為“打擂臺”。

“打擂臺”是艱苦的腦力勞動,從展覽中聽取意見,然後修改方案,再重新設計,同時畫出全套圖紙來,一天之內要完成如此繁重的系列工作,師生們每天都要忙至深夜。在這樣高度緊張、日夜連軸轉的日子裡,所有人都處於一種高度興奮的狀態中,吃飯和睡覺都自覺讓位了。

每天深夜萬籟俱寂,繪圖工作接近尾聲時,有教師會帶頭唱起歌來,其他人隨聲附和,一首首悠揚動聽的歌曲,就從某個設計院一間燈火通明的繪圖室飛出窗外。全部工作結束以後,回到駐地還要步行一段路程。繆啟珊回憶,雖然緊張忙碌了一天,可大家都精神抖擻毫無倦意,手拉手,肩並肩,開始還只是說著笑著,然後就情不自禁放聲高歌,有人還用嘴巴模仿著小號和銅鼓,在靜悄悄的夜裡奏響了一首慷慨激昂的軍歌。這時候,憤怒的居民終於忍不住,推開窗戶大聲呵斥:“一群瘋子!”

建築人的歲月並不總是這樣快樂,艱苦寫滿了大多時候。1959年,繆啟珊初為人師時,建院的情況真可以用“悽慘”二字形容。周圍盡是荒地,一座紅樓孤零零地立著,中間四層兩邊三層,中間坡屋頂,兩邊平頂。年輕老師住在紅樓大樓梯旁邊的小房間,年紀大點的人叮囑他們,“晚上你們別出去,外面有狼,從千佛山那邊過來”。

當時的和平路是隻能透過驢馬車的窄路,路面全是黃土,“一颳風,我們就全變成黃臉婆了”,繆啟珊笑著說。饅頭,窩窩頭,菜裡也全是土。紅樓兼著教室、辦公室和單身職工宿舍,不分專業,建築、施工、結構、給排水、暖通,十來個老師擠在一個辦公室裡。一樓南面是教研室,北面是實驗室,中間是門廳,兩頭三層的部分是大教室,二樓西面是圖書館,四樓兩邊平頂的部分是學生做課間操的地方。“苦中作樂,物質匱乏,但精神是富足的。”繆啟珊說。

![[烽火昭烏達]三十五團叛變後影響阿魯科爾沁旗幾個歷史事件(上) [烽火昭烏達]三十五團叛變後影響阿魯科爾沁旗幾個歷史事件(上)](http://i.kkannews.com/thumb/280x220/4/91/491914a3fca57a9f373c5431f664c23a.jpg)