小鹿現在是江蘇一所高校的大四學生,家在西南某個邊陲小城。2016 年上高二時,父親突發腦梗塞,疾病打破了這個家庭的寧靜。之後 4 年,父親經歷了住院、復發,後遺症。

疾病摧毀了父親的健康,也給小鹿帶來了改變與成長。她從一個不諳世事的小姑娘,變成了可以在父親診療通知單上簽字的人。

腦梗塞

我所在的西南邊陲小城,有兩家三甲醫院。

最近幾年,兩家醫院都爭先恐後的蓋起了新的綜合大樓,它們矗立在被雨水浸黃了外壁的老舊住院部中間,略顯突兀。醫院的停車位總是緊張,停車場牆壁上貼著不少斑駁的黑車廣告—— 24 小時用車,帶呼吸機。大門外的街道充斥著貴且難吃的快餐店、水果店、藥店和壽衣店。

兩家醫院的神經內科,無論何時都人滿為患,排隊十幾個人是家常便飯。住院部人更多,走廊加床都是常規操作,有時穿過走廊,都要側著身子,在各種病人和家屬的縫隙中擠過。

我是在父親患病後,注意到這一切的。

2016 年 9 月,我高二,並不知道去醫院看神經內科的流程,也沒有意識到,生活的改變可能就在一瞬之間。

那年國慶節前夕,爸爸去縣裡面出差四天,回來後,便一直頭暈、記憶力下降,折騰了差不多一週,被家人逼著去了醫院。

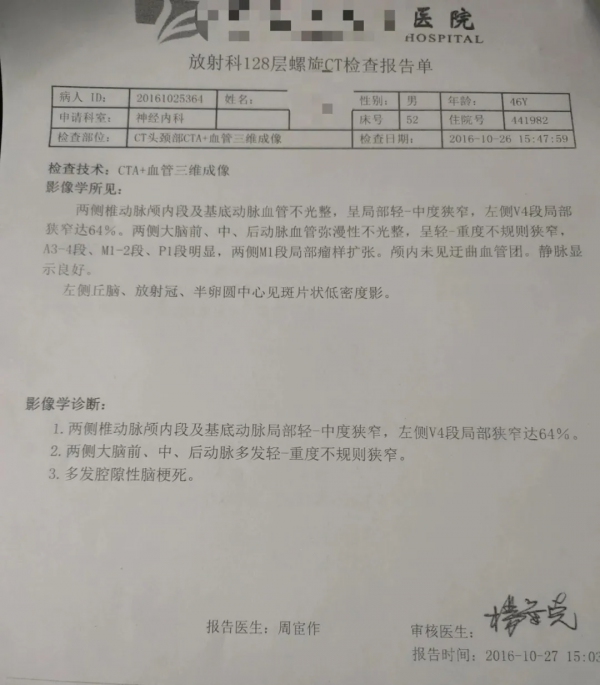

「先天性腦血管畸形引起的腦梗塞 70% 」。

那是我第一次聽到這個名詞,只能茫然地開啟手機查詢,高血壓、中風、高複發率、高致殘率等字眼跳入我眼中。

我爸當時 46 歲,醫生說,這個年齡患病還很年輕。

住院,做檢查,開藥。

醫生建議做搭橋手術,但是經過商量和到處詢問,我的家人拒絕了治療方案。

理由是術前的 DSA 檢查(數字減影血管造影),我姑父的單位曾經有人做了,就沒能下手術檯。為什麼下不了手術檯?具體是因為術中血栓脫落,還是因為自身的某些系統性疾病?沒人關心。親戚們僅是聽說了這件事,也不知道是幾手資料,傳達給我們,家人就拒絕做這個檢查。

我查了相關資料,這個檢查屬於有創檢查,風險確實存在,但是還是比較成熟的。任何檢查以及治療手段都存在風險,因噎廢食從而放棄任何好轉的希望,是不是太不負責了?我對家人的保守感到憤怒,但無能為力。

沒人會聽一個高中生的話。

拒絕手術治療,後果自負。抗凝藥終身服用,簽字,出院。

出院後,爸爸並沒有遵醫囑嚴格服用藥物,只是偶爾頭暈了吃一顆高血壓藥。

我們家族高血壓患者不少,外婆、爺爺、奶奶,他們都是頭暈了才去測血壓,吃藥,那個時候沒有慢性病醫保,同時昂貴的藥價和「是藥三分毒」的思想,讓老人們對治療都不積極,等出現了嚴重的問題才重視,但往往為時已晚。

父親也沒能逃出這樣的情況。

復發

轉年 5 月,我和媽媽參加完學校的「五四成人禮」活動,正一起吃午飯,菜剛上,便接到了奶奶電話,說我爸爸頭暈,讓我們趕緊回去。

我當時天真地以為,只不過是好事的奶奶想我們早點回去。到家發現,爸爸躺在床上,說頭暈。我說,趕緊去醫院,他卻倔強地拒絕了。似乎不去醫院,那些病就不會在,彷彿不撕開傷疤,就可以掩蓋傷口腐爛的事實。

他堅持吃幾顆血壓藥就好,沒有辦法,我們只能觀察他的情況,那天我突然意識到,曾經在我看來無所不能的爸爸,已經需要我給他端水、遞痰盂了。

第二天早上,在爸爸的哀嚎中,我和媽媽驚醒,這時,他出現了嚴重到眩暈,已經沒有辦法直起身子。開始他依然堅持不去醫院,我們把情況告知了奶奶和親戚們,在眾人勸說下,我媽撥打了 120 ,姑爹也趕來幫忙,和醫護人員一起把爸爸抬上了救護車。

我媽跟車走,奶奶留在家裡,我則依照媽媽的要求,不知所措地收拾著毛巾、紙巾、餐具等住院物品,再趕去醫院。

我到達時,爸爸正在急診室裡面,身上連著一大堆監護的儀器,血壓一度到了 210 。旁邊的病床上還躺著好幾個同樣危急的病人,護士們進進出出,醫生匆匆趕來,站在病床邊詢問、檢視情況。

「先降血壓,太高了這個血壓。」

護士推著爸爸去做 CT 。我站在急診門外,一次又一次刷著網上關於腦梗塞的頁面。我第一次感到了慌張,抱著手機哭了,不敢大聲,怕影響我媽的情緒,只能背對著大門,一次次用手背抹著眼淚。

那是一個曾經無憂無慮的獨生女,第一次感受到了無助,就像在無盡的深淵裡墜落,看不到底,也沒有什麼可以抓住。

還好,CT 顯示父親沒有腦出血,DSA 檢查,腦梗塞 100% 。無法進行搭橋手術。

排隊繳費時,我偷偷和媽媽說,要是看病錢不夠,自己有攢了很久的幾千塊錢。她眼眶紅紅的看著我,硬扯出一個笑:「那哪夠啊,你那點錢還是自己留著吧。」

下午家人便讓我回學校。一個月後我要高考,他們安慰:「沒事的,你回去上課吧。」我隱約感覺父親情況可能不太好,但是也自欺欺人的告訴自己,沒事的,會好的。

一星期後的週末,我去醫院看父親。他的病房在一樓,有個陽臺,陽光被外面的腳手架擋住了,只漏下幾縷光亮,感覺有些壓抑。腳手架把天空粗暴地切割成了不規則的幾份,湛藍的天空彷彿父親生病後我家的生活,支離破碎。

爸爸虛弱的躺在病床上,已無法下床走路。病房裡人不少,親戚們圍了一圈,我無措地坐在凳子上,他們和我說,沒事的,好好學習,考試要緊。我說好。爸爸把我叫到床前面,伸出手,艱難地從枕頭底下掏出了幾張錢,塞給我,聲音悶悶的,「爸爸這周不能送你去學校啦,這次只能你自己去咯。」

難過突然從心底蔓延開來,順著血管爬上我的喉嚨和大腦,我哽咽著,擠出一個難看的笑容,「好。」

匆匆探望,匆匆離開,我回到了試卷和題庫裡掙扎,好像不去想,我爸就還是那個無所不能的父親,而不是現在躺在醫院裡的病人。

小時候,我爸喜歡飯後帶我去江邊跑步,那時,胖胖的我總是氣喘吁吁跟在他後邊,時不時,他還得停下來等我。我曾信誓旦旦地說,一定要超過他。

他只是爽朗地笑,「等你長大吧,想超過我,還早著呢。」

生活從來不會給你留足長大的時間,不過短短一年不到,我的成長,我「超過」父親的想法,在現實中竟是以如此的方式上演。

告別

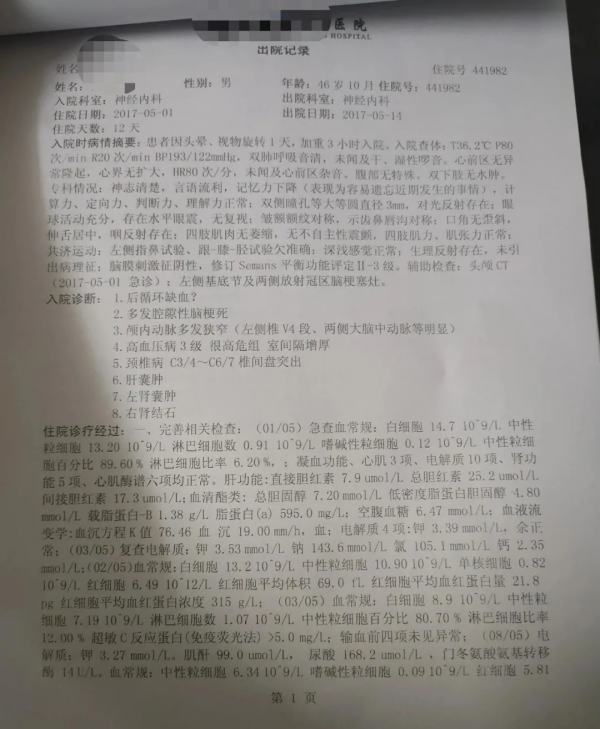

2017 年 5 月中,在住院治療了 12 天,病情相對穩定後,因為已經無法做介入性治療,選擇只剩下了保守治療,爸爸出院回家調養。

這次復發並沒有引起偏癱,醫生說,這是很幸運的事,但爸爸的記憶力嚴重下降,到晚上愈發明顯,往往會在半個小時之內重複問我一個問題,比如今天是幾號,今天星期幾等等。

轉眼 6 月,高考來臨。其實,自從父親住院以後,我的焦慮就沒有中斷。雖然告訴自己,沒事的,會沒事的,先考試,但我還是會在做題或者和同學打鬧過後,不自覺地開始亂想,想到父親患病後的種種變化,想到網上說的腦血管病可怕的複發率和後遺症。

但是我束手無策。家人們以影響學習為由,拒絕讓我瞭解父親的更多病情。他們把我當做小孩子,不讓我進醫生辦公室旁聽。我只能透過父親出現的缺失記憶狀態,恐懼並擔憂著任何一點他身體惡化的可能性。

我沒有辦法專心做題,頻繁地失眠,腦海裡是父親復發時候的樣子,但是我又要強迫自己埋到題海里,因為只有這樣,我才能暫時離開焦慮帶來的無助感。

在不安和焦慮中,我完成了考試。之後等待成績的日子裡,我必須開始直面父親的變化。

這時,父親的記憶力沒有什麼的變化,依然在一個時間點內重複問一個問題,剛開始我和我媽總是耐心的回答,但是當同一問題,半小時內被問了十幾次以後,我們總會變得有些生氣,而爸爸總是茫然的說「我不記得了。」

有時候他和我都會很暴躁。某天夜裡,父親又開始重複問題,我不耐煩地吼著,你煩不煩啊,一直在問我,一直問!父親說,我沒有啊。我說,怎麼沒有,你自己不記得了而已!你問了我一個晚上了!

父親突然敲著自己的腦袋,吼著,我的腦子不好,以後不問你了!

世界安靜下來,我卻有些難過和自責。

記憶力大幅下降,也影響到了父親的工作。因為疾病,原有的工作無法完成,過了幾個月父親被調職,從專案經理變成了大堂經理,其實就是保安,收入也隨之大幅下降。

7 月,高考成績出爐,我過了二本線,鬆了一口氣。這幾個月的失眠、焦慮帶來的無法專心複習,一度讓我覺得自己可能考得非常慘烈,只能去讀大專或者打工了。

接下來報志願,父親的疾病,成了影響我選擇的重要因素。

我堅持想要看看外面的世界,在家鄉這座小城市裡讀大學,我可能就要一輩子困在這裡了。

但家人想讓我讀我爸單位的定向生,免學費,包分配,只不過是大專,要回生源地基層工作。我理解家人的建議,一方面自己焦慮著,如果離家太遠,外地求學期間,父親的病情是否會惡化,我是獨生女,有責任照顧父親;但另一方面,我又希望可以掙脫小城市的宿命。

家裡其他親戚,也對我的想法也非常不理解,跑到千里之外的城市去讀一個普通本科,自己父親的身體還如此不好,是自私的表現。他們和說我,你應該留在父母身邊,照顧他們,留在家鄉多少也有個照應。

那個本應享受的假期,我過得格外艱難。

我已不是那個在醫院走廊裡偷偷抹淚的小姑娘了。我想離開這個地方,去外面看一下更大的世界,瞭解更深的格局,我想嘗試一下,是否可以依靠自己的努力突破原生家庭的壁壘。

即使我知道,最後 90% 的可能,我還是會回到家鄉,或者在大城市過著社畜的生活。但是我還是想嘗試一下,大城市能夠帶來的那 10 %的機會和可能性。

填志願時,我第一次見到爸爸哭。他紅著眼睛看著我說道,你出去吧,錢不夠,還可以花爺爺留下來給奶奶的錢。這句話裡面,我不知道包含了什麼,好像有對他自己能力的不甘,有生氣,還有對我的不捨。我也哭了,我並不願意動那些錢,但現實擺在面前,就是如此殘酷。

疾病不僅掏空了父親的記憶,也掏空了我們家一本又一本存摺。

最終,我被一所沿海大學錄取,離家鄉 1700 多公里。不知道我爸媽到底頂住了多少親戚的壓力,去成全自己的「任性」。

我爸總是會叫我拿錄取通知書給他看,一遍遍開心,擔心,不捨,再一遍遍忘記。

他總是問我,學校在哪個省份,然後開啟手機地圖,用大拇指和食指捏起來,兩個手指比劃著兩個省的距離,然後不停的感嘆,好遠啊,好遠啊。

不遠的,我回應道,現在交通很發達的。

直到在異鄉的某個夜晚,我才猛然驚覺父親口中「遠」的意思。它可能不只是時空和地理距離上的遠,或許,更意味著一種生活和另一種生活的告別,一種傳統和新變化的告別,一個長大成人的女兒和父親的告別。

巫醫

2018 年,大一結束後的暑假,我陪爸爸住院複查。

似乎邁過了 18 歲這道坎,大家就不再把我當孩子看待,會給予我一些尊重和平等對話的機會——我開始可以走進醫生辦公室,聽醫生述說著父親的情況,而不再像過去那樣被支走。

印象最深的是一次醫生找談話。年輕醫生坐在視窗,逆著光,模樣像一張失焦了的照片,讓人看不清楚,彷彿父親和我的未來一樣。

他耐心和我們說,要讓父親養成好的生活習慣,要按時服藥,不能一直再抽菸了。

在一旁的小姑說了句:「她爺爺也是中風,前前後後很多年,都是她爸在照顧,也沒有好起來,身體越來越差,可能他對於能好起來這件事,本來就是不相信的。」

小姑不經意的話,讓我重新審視了父親這一場病,以及爺爺與父親太過相似的選擇。

時光回溯到好遠好遠以前。

2013 年,爺爺因二次腦出血去世,前前後後病了六七年,第一次腦出血和第二次腦出血,家人都選擇了保守治療,拒絕了任何的有創手術。

期間一直是我爸照顧,後期爺爺開始神志不清,每次都說要回老家,然後趁奶奶不注意跑出門,我們無數次的出門尋找,報警,在從家裡去公交站的路上找到他。而爺爺總是倔強地一小步、一小步挪出門,雙手緊緊抓著樓梯扶手,再一點點挪下樓,搖晃著走去公交站。

「要回老家。」

他總是重複著這一句話。他要回那個小山村,他從小長大的地方。

但老家村裡到最近的醫院,開車要 1 個多小時,沒有人敢冒險。一年僅有一次回去機會,便是春節。

即使回去後,爺爺也不能做什麼,只是坐在家門口的龍眼樹下,呆呆地張著嘴,用渾濁的眼睛看著來來往往的人。

後來他癱瘓在床,生了很大的褥瘡,吃飯喝水都要人喂,瘦骨嶙峋,奄奄一息。

在我老家,那個四面環山的小鄉村裡,很多上了年紀的老一輩人都有些迷信,在遇到現代醫學表示暫時沒有有效治療方法的疾病時,他們很多時候會請所謂的道姑或者巫醫,去找在某個區域內,非常出名且據說很「靈」的人來做法,據說非常有效,還能指名道姓說出來某某家就是去給他看了,做法了就好了!

面對爺爺當時的情況,家裡人同樣請來了巫醫。親人們拒絕任何有創療法,偏執的認為,腦袋是不可以亂動刀子的。一定有別的辦法可以好起來,比如巫醫或者仙姑之類的,萬一有用呢,他們說。

剛上初中的我站在爺爺的屋外,看著那個巫醫走進去,往身上套了一件皺巴巴的袍子,拿出了一瓶盛滿棕色液體的透明塑膠瓶,對著瓶口含一口,而後又轉著圈在房間內把他們噴出來,伴隨著相撲動作般曲腿匍匐詭異的舞姿,在房間內扭動著。

接著,巫醫拿出一把不知名的葉子,放到嘴裡嚼,而後「噗」地吐在手心裡,揉搓著塗抹在爺爺後背上,口中說著,好了!好了!這時,旁邊的親戚們也附和起來,好了!好了!

巫醫繼續點燃三支香,香燭燃燒著,冒出絲絲青煙,煙霧飄散,充斥了整個房間,已分不清虛實。

目睹這一切,我感到背後爬升起一股混雜著寒意的戰慄,疑惑地問我媽,他們不知道這是騙人的嗎,這不可能有效啊,他就是個騙子啊。

我媽轉頭看了看我,沒說話。

後來我才逐漸明白,這荒誕現實背後,除了迷信,可能也是某種僥倖心理,就像很多被現代醫學判了死刑的患者,突然有了信仰,或者去相信偽科學,去相信那些所謂「祖傳秘方」一樣,萬一有用呢。

我們安慰的到底是誰?是那個即將離開的人,還是需要繼續活下去的人?這種看似荒誕的選擇,是否是為了給自己在家人離開後,一個儘可能安心放下的理由?

做還是不做?

拉回到現實。

父親患病這幾年,尤其是上大學之後,我一直在改變:會趁著有空的時候,跑去找主治醫師,去看各種醫學期刊,在網上找相關的研究和論文,列印下來厚厚一沓,逐字研究,去理解那些專業的名詞和各種引數。

我從網上買來電子血壓計,每天讓我爸根據醫囑監控血壓,買一個鬧鐘每天定時響鈴提醒他吃藥,做一個有三次吃藥時間的日曆,讓我爸每天吃了藥以後打勾,避免他忘記或多吃。在家時,就陪他每天晚以後鍛鍊身體,在學校時,根據微信步數,遠端監督他的鍛鍊情況……

今年疫情過後,爸爸再次住院複查,腦梗塞堵塞血管的側枝迴圈建立,讓他的記憶力改善不少。但是又查出了血管瘤。

「馬上做 DSA 檢視情況,然後進行栓塞手術,否則隨時有可能破裂出血死亡。」

我媽被嚇得不輕,和醫生約好了手術時間。我也馬上趕到醫院,表示先商量一下。去檔案室列印了父親過往的所有病例,發現早在 2016 年第一次腦梗住院,就已經發現血管瘤。栓塞手術需要穿過腦梗塞部位,有危險性,況且,這個手術需要十幾二十萬,對我家庭來說,是個不小的數目。

爸爸的病本來就花了很多錢,再加上換崗導致的工資大幅降低,年前奶奶又因為腎衰竭去世,家裡拿出這麼多錢壓力確實很大。

做還是不做?

詢問了很多醫生,有醫生表示,沒有破裂傾向可以先不管,但是確實有很大的風險,是一顆定時炸彈。

可能是這幾年,我表現出的對父親疾病和家庭責任感,做決定時,小姑他們開始願意和我對話把我當做一個可以為父親病情承擔些責任的成年人。

「你們想不想做?」他們問我。

手術有風險,檢查有風險,而且花費巨大。不手術也隨時有風險。他們問我,你和你媽怎麼看?我說我不知道,我們開個家庭會議。我把所有的選擇和風險擺在面前,我問爸爸,你想不想做,他說不想。而我姑卻很生氣,說你爸現在什麼情況你不知道?你怎麼能讓他選擇呢?如果要手術,那就是你去簽字了,你和你媽什麼意見?

「我們尊重我爸的意見。」

關於疾病和死亡,我和我媽有聊過這個話題,看了很多偶爾治癒的文章,我們覺得,沒有質量的生命無限延長是沒有意義的,只要病人意識是清醒的,我們就應該尊重病人的選擇,每個人都應該是獨立的個體,對自己的身體和生命擁有選擇權,我把所有利弊擺在你面前,你根據自己的想法選,對自己的生命承擔責任。

而我姑他們受家本位思想的影響,覺得父親是整個家族的人,親人們有權幫你做出選擇,即使只是我們認為的,對你好的選擇。

父親第一次腦梗塞,就是因為他們說要保守治療,導致了第二次腦梗塞的發生,不可否認,我們以及我爸也有很大的責任,雖然我也理解了他們的選擇,但是我依舊無法釋懷,這次,我不想聽他們的了,我爸有權說出他的意見。

我強硬的表達了尊重我爸的想法,在病房外面和我姑他們大吵一架。

不歡而散。

最後,手術還是沒有做,一來是經濟上的考量,手術費對於我的家庭相對昂貴,二來,不可控的手術風險,我的家庭還是無法承受因為手術帶來的,哪怕只有 1% 的風險。

不做手術,腦血管瘤破裂的風險也如影隨形,但那一刻,我、我媽、我爸都還沒有做好把生命放到賭桌上的準備。

我和父親聊了一次,我認為應該防患於未然,把風險扼殺在萌芽之中,既然有方法,就要把未來破裂這個風險降到最低。

父親想了很久,緩緩開口「你還在讀書,要用錢,況且」他頓了一下「我現在不是好好的嗎?我怕萬一······我是說萬一,我覺得現在也還行吧,你快畢業了,這樣也挺好的,先不要冒險了吧,我還想看到你結婚的那一天呢。」

這種想法似乎是傳承的,從爺爺到爸爸。我家庭的選擇和想法也影響著我,即使看過了很多別人的故事,也能夠去理解別人當下的做法,但到了做選擇的那一刻,我耳濡目染的事情,還是讓我沒辦法去選擇太過激進的那條路。

長大成人

目前父親的狀況相對穩定,現在他不會再在半小時內一直重複的問我一個問題,在聊天偶然提到的時候,能回憶起很久以前發生的事情,也在家可以幹些簡單的修理工作。

父親生病之前,我們之間一直是很傳統的父女關係,印象中,他擁有絕對的威嚴,不善言辭,對我很嚴厲,家裡的大事小事他擁有著絕對話語權。

他對我的關心和愛,似乎總包裹著斥責與彆扭,透著淡淡的疏離。

直到生病後,他於我少了很多的銳氣,我們的角色反轉過來。

我會在抓到他偷偷跑到屋外抽菸,責備他為什麼這麼不懂事;會站在父親耷拉著的背影身後,看著他把藥吃完;會在每年去複查的時候,不停的催促甚至兇他,拉他去做檢查。

四年前,我甚至連掛號都不會,去醫院時只是怯怯地跟在父母身後,現在,卻可以熟練地掛號、問診、繳費,帶父親做檢查,拿結果,和醫生溝通,開藥······

父親跟在我後面亦步亦趨,我摁下電梯鍵,對著他說,咱們一會兒去十七樓做腦電圖。他乖乖點頭,說好的。

等待檢查的過程中,我坐在父親旁邊,摟著他的手臂搖啊搖。

「你要好好的呀,你一直是我心目中最厲害的爸爸呀,咱們一家人好好的,好不好。」

父親溫和地朝我笑起來。「現在不厲害咯,我知道的,你也長大了,可以做很多我都不會事情了,現在已經比我厲害很多啦。」

我知道,我不能再是那個什麼也不懂的小女孩了,之前我可以躲在父親後面,但是現在,我無處可藏。

父親生病後,有件很讓我觸動的小事。大一結束,我回家拍證件照,他問我要了一張,儘管不太樂意,還是給了。某天,我在他磨得卷邊的錢包,裡看到了那張照片。照片下面,還有張我小時候和媽媽的合照。

那張將近二十年前的照片,早已被搓出了毛絨絨的白邊。即使生病記憶裡變差後,我爸依然清楚得記著那張照片的拍攝地點,照片裡,我還有著圓圓的包子臉,我媽抱著我,洋溢著幸福的笑容。

我猜,當時在相機背後的父親,應該開心地笑著,記錄下了那一刻吧。

撰文:小鹿

監製:於陸

封面圖來源:站酷海洛

注:腦梗死,又叫「腦梗塞」「腦栓塞」,是指由於大腦的血液迴圈發生障礙,導致大腦缺血缺氧發生壞死,引起大腦功能障礙的疾病。可表現為肢體癱瘓、視力下降、偏身麻木、說話不清等症狀,這種症狀常常持續 24 小時以上。當懷疑發生腦梗死時,一定要儘快撥打 120 或去醫院就診,最好能在 4.5 小時以內獲得治療。治療越早,效果越好,死亡率以及致殘率越低。

本文系投稿稿件,如果您有與疾病和死亡等狹路相逢的時刻和生命故事,歡迎向我們投稿,稿費從優,投稿郵箱:[email protected]。