說謊是為了救贖,遠離痛苦;為了重拾信念,心有寄託,但在命運的捉弄下,現實總是讓人唏噓。

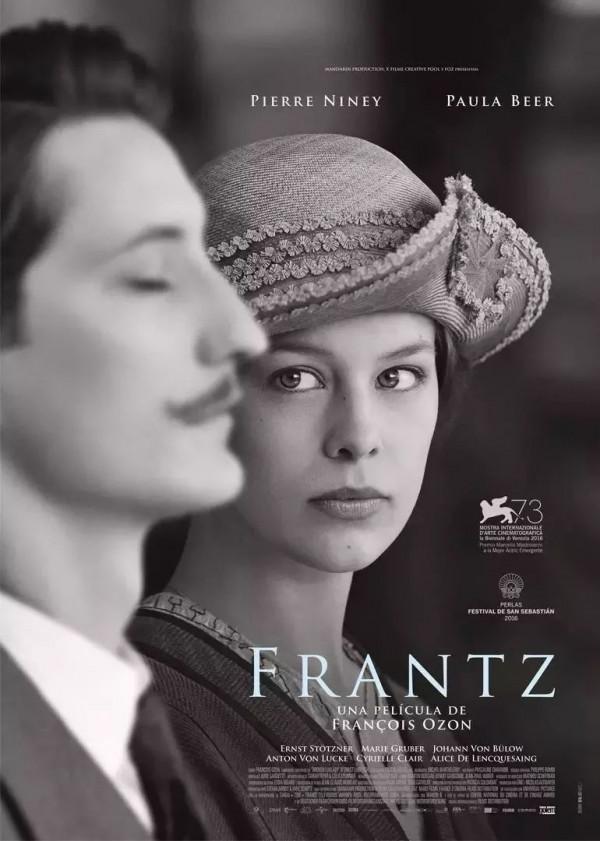

弗朗索瓦·歐容,被稱為“法國影史上最俊美的導演”,他的電影如同他的外貌,總能散發出讓人無法迴避的強光。

《花容月貌》裡關於青春與性交易的討論。

《登堂入室》裡窺視人性黑洞。

歐容的電影裡有俊男有美女,有他擅長把玩的情慾,無關道德,無關意義,只關乎內心。但是,向來不走尋常路的歐容用一部影片告訴你,黑白禁慾系同樣可以高逼格。

它就是《弗蘭茲》

這是一段殘酷的愛情故事:始於謊言,也終於謊言。

故事發生在一戰剛剛結束的德國,這場戰爭,帶走了無數生命,也留下失去親人的人們,安娜就是其中一個。

她的未婚夫弗蘭茲,在法國戰場上犧牲,屍骨無存,栽滿鮮花的“墓地”成為她唯一的寄託。

從此,安娜和弗蘭茲的父母相依為命。雖然全家人還沉浸在悲痛中,但當有人追求安娜時,弗蘭茲的父母並不反對,反而是安娜總避而遠之——她不想忘掉弗蘭茲。

直到一個陌生男子的出現。

安娜第一次看到他,是在弗蘭茲的墓地,男子獻上一束花,默默悼念。

直到他登門拜訪,一家人才知道,這個叫阿德里安的法國人,自稱是弗蘭茲在法國時的好友。

阿德里安的到來,給這個滿是悲痛的家庭帶來了希望。

弗蘭茲的父母訴說著兒子最喜歡秋天,說他愛拉小提琴,念他最愛的法國詩歌。

阿德里安也分享著他與弗蘭茲之間的點點滴滴——他們一起遊玩,一起去盧浮宮,一起駐足在馬奈的畫作前,一起看街邊美女,一起參加舞會。

阿德里安還經常輔導弗蘭茲拉小提琴,他說,弗蘭茲是他唯一的傷口。

弗蘭茲像一個紐帶。安娜帶他去弗蘭茲熟悉的河邊和當年求婚的地方,分享著愛情的甜蜜。

她也會像附和未婚夫那樣,與他合奏。

在這過程中,安娜漸漸開朗起來。舞會上,舞姿搖曳的安娜,臉上重新露出了笑容。

面對安娜充滿愛意的眼神,他脫口而出:“炮火的聲音太恐怖了,你一定難以想象,戰爭越來越激烈,或許我能倖免於難,活著回來,你寄給我的玫瑰花,我一直裝在貼身的口袋裡... ...”,這是弗蘭茲寫給安娜的信。

原來,阿德里安描述的回憶根本不存在,他與弗蘭茲也不是好友,而是戰場上的敵人!

這是兩個愛好和平,被迫上戰場的年輕人,錯誤相遇了。他下意識地給了弗蘭茲那致命的一槍,而那封信,正是他看到後寄出的。

深深的罪惡感讓阿德里安的內心久久不能平靜。戰爭結束後,他便來到德國懺悔,以求減輕自己的罪過。

現實,再次打碎了安娜的希望。

阿德里安離開以後,安娜決定走出痛苦,充當善意謊言的使者——這邊告訴弗蘭茲的父母,阿德里安為了看望病重的母親才不告而別;另一邊告訴阿德里安,父母已經知道真相,並且原諒了他。

安娜獨自承擔了這一切。她將阿德里安寫給他們的信扔進火爐,然後,拿著白紙自己杜撰一封信念給他們聽。

她並不堅強,她嘗試自殺。但眼前這對失去兒子的孤苦老人,曾給了她活下去的希望,此時,安娜決定陪他們挺過去。

安娜帶著父母的支援來到法國,幾經周折找到阿德里安,卻發現阿德里安有一個未婚妻,並在一個月後準備結婚。

希望再次破碎,但她沒有被生活和現實擊垮,而是選擇繼續堅強。

最後,安娜來到盧浮宮,凝視著弗蘭茲最喜愛的那幅馬奈畫作,露出了久違的微笑。

此時的黑白影片變成了彩色,是謊言讓痛苦的黑白世界擁有了短暫的色彩,很顯然,謊言比現實更溫暖。

因救贖而撒謊。導演用這種隱晦的方式,表達了自己反戰的主題。

正如弗蘭茲父親所言:當我們的兒子殺害了他們的兒子時,我們在這裡舉杯慶賀;而當我們的兒子被殺害時,他們也在舉杯慶賀......我們這些父親所舉杯慶賀的,正是別人的骨肉亡魂。

在德國,人們厭惡法國人;在法國,人們咒罵德國人,高唱愛國歌。誰是正義的?誰又是罪惡的?戰爭,從來只會讓未曾感受者感到快樂。

▌ 弗朗索瓦·歐容

1967年生於巴黎。90年代崛起的最具活力的新銳影人,風格偏黑色、重幽默,帶有心理分析的味道,具顛覆性,主題以探索慾望為主。有人把他比作希區柯克或夏布洛爾的衣缽繼承者。

1998年,執導個人第一部長片《失魂家族》。2002年,拍攝懸疑片《八美圖》,獲得了第28屆凱撒獎最佳導演提名、柏林金熊獎提名。2016年,《弗蘭茲》是弗朗索瓦·歐容導演的第16部長片,獲威尼斯金獅獎提名。

雖然影片大量刻畫戰爭帶來的痛苦和遺留下來的仇恨,對愛與藝術的信念是導演的終極資訊,尤其是藝術。弗蘭茲和阿德里安都熱愛音樂和詩歌,作為德國人的弗蘭茲還是個法國文化迷,最愛法國詩人保爾·魏爾倫。

《弗蘭茲》中另一件貫穿始終的藝術品,是一幅罕為人知的馬奈畫作《自殺者》,其直接作用是暗示阿德里安在難以承受的創傷下有自殺的願望。

也許語言會造成誤解,但藝術化的語言,可以幫助來自不同國度、不同文化的人們走到一起,撫平戰爭的創傷,努力活下去。