導讀:10月25日是抗美援朝紀念日。許多指戰員為了保家衛國,獻出了自己的生命,還有些帶著嚴重的傷殘回國。在黨和國家的關懷下,傷殘軍人繼續“戰鬥”,身殘志不殘,努力改變自己的命運。本文講述的是三級傷殘軍人易如元的故事。

【文/觀察者網專欄作者 王寒凝】

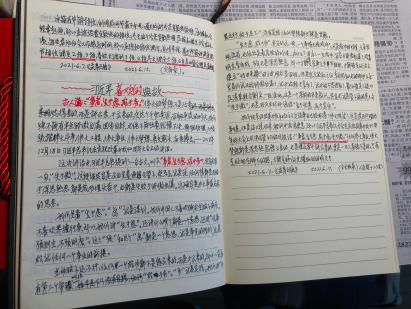

這是一張拍攝於1958年6月的照片。照片裡一共有3位共和國元帥和8位開國將軍,你能找出他們分別是誰嗎?

不用在第一排找,老帥們沒有坐在前排。在第一排就坐的都是來自四川省革命傷殘軍人休養院的志願軍傷殘軍人。

在持續兩年九個月的抗美援朝戰爭中,四川籍軍人創下了志願軍中的三個“最多”,即參戰人數最多、犧牲烈士最多、湧現的英雄模範最多。而始建於1951年的四川省革命傷殘軍人休養院曾先後集中供養了志願軍傷殘軍人2200餘名。他們有些癱瘓了,有些截肢了,有些失明瞭,有些被戰火燒燬了容貌,而照片中第一排最右邊的這位就是本文的主人公——三級傷殘軍人易如元。他也曾是中國人民志願軍65軍193師579團的一名戰士。

剛出電梯,筆者就聽到走廊盡頭的那間屋內傳出悠揚的笛聲。這是87歲的易如元老人又在練習吹笛子了。幾年前做了心臟支架手術後,他的氣息已經大不如前,但隨著抗美援朝出國作戰紀念日的臨近,記憶又把他拉回了從前。

易如元被大家稱為“怪笛手”。因為別人吹笛子都需要雙手十指的熟練配合,易如元卻只有一隻手,他的左臂在抗美援朝戰爭中被美軍的飛機炸傷截肢了,同時被炸傷的還有他的右眼。但就是憑著這一隻手握笛、一隻眼識譜,易如元卻吹奏出了美妙的樂曲。

一、8歲母親病逝,10歲父親被國民黨抓了壯丁音訊全無

就像大多數舊中國的老百姓一樣,易如元的童年是十分不幸的。

1934年,易如元出生在四川省綦江縣(今重慶市綦江區)的一個貧苦家庭,8歲那年,母親就因病去世了,而他的父親也無法照料他更多。“我的父親是個木匠,他抽鴉片煙吸毒,他做木匠一天能得到2升米或者3升米的錢,他就都拿來吸菸了。”

更不幸的是,1945年,易如元的父親被國民黨抓了壯丁,繼而音訊全無,從此以後易如元再也沒有見過父親的面。11歲的易如元就這樣成了孤兒,寄住在叔伯家,和叔伯、祖母一起生活。

“我當時在讀一年級,一年級我就讀了兩年,因為根本沒有時間複習功課,為了家裡生活過得去,我很多時間都是在山上砍柴、挑水、幹活路。”

易如元說,那時的他其實非常喜歡讀書,但是家裡經常窮得連吃飯都成問題,於是13歲那年,他不得不去造紙廠當起了學徒,平日裡乾的都是背運原料、肩扛產品這一類的力氣活兒。

學徒的生活又持續了三年多,直到1951年春天,黨和國家向全國人民發出了“抗美援朝、保家衛國”的號召。“招兵的同志就問我們,你們怕不怕打仗哦,說要去朝鮮,我說不怕,抗美援朝、保家衛國是我們年輕人的義務。”

不滿17歲的易如元就這樣加入了中國人民志願軍。“1951年的五一勞動節那天,我就把大紅花戴起了。那天我們村有三個人跟部隊走了,一個是我,一個是副村長,還有一個刷子匠。村裡腰鼓隊,秧歌隊,一百多號人來送我們。”說到這裡,87歲的易如元眼裡閃著光,當年那個全村歡送的場面,讓從舊中國走過來的他第一次強烈地感受到了什麼是榮譽和尊嚴。

易如元被分到了65軍193師579團。1951年5月28日,他隨部隊跨過了鴨綠江,此時,第五次戰役已經接近尾聲。

部隊給了易如元全新的體驗,從小失去雙親的他在這裡找到了家的感覺。“部隊裡就像一個家一樣,那些老領導、老同志,還有戰友,比家裡的親兄弟姐妹還要親,什麼都關心關懷我們。特別是敵人的炮彈打來的時候,大家都是互相掩護,互相照顧,這些我一輩子都忘不了”。

二、“那時朝鮮的特務多,很多小歌劇都是抓特務的”

剛入朝的時候,易如元並沒有能夠如願拿起鋼槍、上陣殺敵,他被分到了579團的宣傳隊。平日裡,宣傳隊的主要工作是到各個連隊去採訪和演出,把戰士們的英勇事蹟、上級機關的政策規定編成各種節目,以豐富多彩的宣傳形式來鼓舞官兵士氣、提高部隊戰鬥力。

直到現在,易如元都還記得很多節目的唱詞:“愛聽文來愛聽武,愛聽功臣愛聽英雄。要聽武來是總司令,要聽文是周總理,文武那個雙全是毛主席,要聽功是臣楊根思……”

“我們宣傳隊演出和文工團不一樣,他們是大型,我們是小型,我們就是說唱、快板、河南墜子,都是老調子填的詞,還有那種兩三個人演的小歌劇,自編自演。內容有歌頌黨的、歌頌英雄的、歌頌軍民關係的,還有不少是抓特務的,因為那時候朝鮮特務特別多。”說起抓特務的小歌劇,易如元立刻一人分飾兩角兒地唱了起來:“我在579團當班長,你們的領導不認識”,“如果打過三八線,涼水拌炒麵”,“這傢伙,不是個好東西”。

宣傳隊的經歷鍛鍊了易如元的寫作能力,也讓他養成了堅持學習文化知識的習慣。直到現在,他還是堅持每天幾個小時的讀書看報,對生活有了感悟也會透過小詩來表達。

在易如元爺爺給筆者展示他寫的小詩時,筆者發現,易爺爺打的草稿竟然都在他吃過的藥物說明書上,易爺爺說:“不能浪費紙嘛,所以草稿我都是寫在說明書上的,等定稿了再謄到白紙上面。”

1952年初,易如元所在的宣傳隊撤消,他被分到了579團的高射機槍連,參軍前文化程度並不高的易如元需要在短時間內掌握高射機槍的運用和操作。

“我們用的是蘇式12.7mm機槍,打飛機的話有效射程是2000公尺,子彈一秒鐘走800公尺,瞄的時候就要提前,有時候提前一架飛機機身的距離,有時候提前兩架飛機。”“眼睛瞄必須快,最多兩三秒鐘就要報告。像‘油挑子’飛機(指美軍F-84飛機,是一種噴氣式戰鬥轟炸機,因為飛機兩側機翼的翼尖掛著兩個副油箱,形似挑擔,被志願軍稱為‘油挑子’)一般直接插過來的時候,瞄準根本來不及,因為那種速度太快了。所以說我們打的時候一般都是在飛機投了彈之後,在它上升的時候打它。”

三、“把我抬走後,他們還在那裡找過我的手,想把我的手埋掉”

易如元所在的65軍,1951年6月參加完五次戰役之後,於同年8月由鐵原開赴開城,擔負起保衛我方停戰談判代表團和保衛開城的光榮任務。易如元在朝鮮的兩年,基本都是在開城一帶度過的。

時間很快來到了1953年3月17日,這一天,改變了易如元的人生軌跡,也令他終身難忘。

這天早上八點鐘,易如元正在板門店鐵架山281.7高地擔負著對空觀察任務,幾架轟炸機在高空盤旋,易如元和戰友一起靜靜地等待著飛機進入高射機槍的有效射程範圍,然而意外卻突然發生了。

“突然就昏過去,什麼都不曉得了。醒來之後眼睛什麼都看不到,一片漆黑。只感覺鼻子在出氣,呼嚕呼嚕響,像沒有被殺死的豬一樣,我一摸,鼻子吊起的,我才知道鼻子被炸斷了,再一摸左手,只剩一塊皮子了。”四個戰友把他抬下了陣地,“我記得是四個人把我從陣地上抬到做手術的地方,路途中我渴得很,想喝水,他們走幾步就在喊我的名字,看我還活著沒有”。

說起當年負傷的慘烈情形,易如元很是坦然,他還笑言,後來他和一位連隊的老戰友重逢,“那位戰友說,當時把我抬走之後,他們還在爆炸的地方到處找過我的手,想幫我埋了,但是沒有找到。”

易如元在朝鮮接受了手術。手術後,他失去了左手和右眼,即使左眼也只剩下0.04的視力。

四、“你要學會吹笛子,我手板心煎魚給你吃”

性命雖然保住了,但隨之而來的是無盡的苦澀。

“那時候護士天天給我洗眼睛,找話和我聊,但是我不想說話。我覺得我人還年輕,就不能回部隊,就不能打仗了,思想很苦悶。”

為了鼓勵這個不滿19歲的年輕人重拾生活的信心,醫生護士也想了很多辦法。醫生告訴易如元,由於受傷的時候流血太多,他身上的血都是戰友給他輸的,希望他不要辜負戰友們對他的關心和期待。護士則是天天拿著一本《鋼鐵是怎樣煉成的》,把保爾·柯察金的故事講給易如元聽。除此以外,細心的醫生還會在每天早上為易如元洗眼睛的時候給他一塊冰糖吃,“很甜,他天天都給我一塊吃,也天天給我洗眼睛,後來我眼睛慢慢就有一點光了。”

照進易如元眼睛裡的光是微弱的,但卻有另一道光,溫暖明媚如春陽般照進了易如元的心裡。“有一天我聽到有人在吹笛子,我就問護士,外頭誰在吹笛子,護士說我給你領進來,她就把那個戰友領起來,那個戰友給我講了吹笛子的好處,他說能夠增強意志,能增加你的歡樂,意志不堅強,吹不好,學不會。你只要意志堅強,就學得會。”

“只要意志堅強,就學得會!”戰友的話在易如元的心裡發酵,“他那次說了之後,我就再也忘不了笛子了”。1956年秋天,經過三次轉院的易如元來到了位於成都新繁鎮(今成都市新都區新繁街道)的四川省革命傷殘軍人休養院,生活算是安定下來了,一直想學笛子的他買了一支笛子。

稍微瞭解笛子的人都知道,笛子有6個音孔,正常人吹笛子的姿勢是每隻手按三個音孔,兩個大拇指托住笛身,小指亦輕貼笛身,起輔助穩定作用。可易如元卻只有五根手指和一隻斷臂,要怎麼才能吹呢?

在易如元的家裡,有十多支笛子,仔細看,和普通的笛子還真不一樣。易如元說,這是當年西南音樂專科學校(現四川音樂學院)的一位學生張寶慶根據他雙手的情況,經過反覆研究試驗,為他改做的。後來,易如元又經過摸索,自己動手用竹竿或墩布杆製作了多支適合自己的笛子。

在學習吹笛子的過程中,易如元得到過很多人的幫助,有後來成為笛子專業教授的張寶慶為他改制笛子,有著名笛子演奏家馮子存親自為他貼笛膜,還有時任成都軍區司令員的獨臂將軍賀炳炎對他的鼓勵“笛子是戰士的一杆槍,你要好好愛惜它,好好掌握它”。然而,要用殘肢斷臂把笛子吹到能上臺獨奏的水平,箇中艱辛只有易如元自己知道。

“有三年時間,我除了學習文化,星期天打打乒乓球,其他時間全部都在練習吹笛子,那個過程是最艱苦最困難的。有人就說我,你這個吹起嘰啊嘰的,難聽死了,也還有人說,易如元,你一個手吹啥笛子嗎,算了,你不要吹了,你要學會吹笛子,我手板心煎魚給你吃。”

練習吹笛子的過程中,易如元這個童年在苦水裡泡大,又經過戰火洗禮的小夥子再次展現出堅韌不屈的意志力。“那時候我們這兒有個雙目失明的戰友王正恩鼓勵我,讓我堅持吹,肯定能行。所以我就經常牽著他出去散步,他扶著我的肩,我邊走邊吹。”

經過幾年不懈的努力,到1958年初夏,易如元已經能夠吹奏出美妙且有相當難度技巧的笛子曲了。《我是一個兵》、《牧民新歌》、《桂花開放幸福來》、《茉莉花》等都是他的拿手獨奏曲。

五、“我們坐在第一排,老帥些都跑到邊邊上去了”

功夫不負有心人,易如元和戰友們演奏的樂音傳到了北京。

1958年6月1日晚,首都的政協禮堂迎來了一支特殊的演出隊,隊員都是來自四川省革命傷殘軍人休養院裡的傷殘軍人,易如元也在其中。臺下觀眾席上則坐著周恩來總理、朱德元帥、彭德懷元帥、賀龍元帥等老一輩無產階級革命家。易如元登臺,以一首笛子獨奏《渠邊山歌》贏得了觀眾們的陣陣掌聲。

朱德委員長(左一)、周恩來總理(左二)、陳毅副總理(左三)觀看傷殘軍人演出

演出結束後大家一起合影的一幕,更是讓易如元感念至今。

“彭德懷說,你們光站在那兒幹什麼,你們快坐。我們想我們怎麼能坐呢,這是老帥們坐的地方,所以就推來推去。彭德懷說,嘿,你們不聽指揮,我現在還是你們的國防部長,我就命令你們坐下,殘廢軍人坐下,我們其他的站起。”易如元就這樣被大家推到了第一排坐下,留下了這張珍貴的合影。

易如元指著照片笑道:“你看,老帥們都跑到邊邊上去了”。

合完影后,老帥們還主動向傷殘軍人們做起了自我介紹,彭德懷元帥說,“在朝鮮的時候,是我們在指揮你們,我是你們的司令員”,接著他又介紹洪學智道,“這是我們的後勤部長”,洪學智爽朗地接過話茬“你們喊我洪大麻子就行了”,大家笑起來,現場氣氛十分歡樂融洽。

陷入回憶的易如元,語氣變得有些顫抖,“那些老帥和我們在一起,你就分不出來哪些是老帥,和我們說話是很謙遜,很慈祥的。像彭德懷、賀龍、楊得志、鄧華這些,很隨便,那個感覺就不覺得他們是元帥將軍,就覺得是朝鮮戰場的戰友又在一起團聚一樣。”

周恩來總理、陳毅副總理等領導人同演出隊合影(左二戴白帽者為易如元)

彭德懷元帥(左一)、賀龍元帥(左二)、葉劍英元帥(左三)看望演出隊

說到這裡,易如元臉上雖然滿含笑意,眼睛裡卻早已是熱淚盈眶,“當時那些事情,現在想起來還是很激動、很感動。我經常回想起當時那一幕。”

六、“我老伴就是我吹笛子吹來的”

結束在北京的演出後,演出隊又奔赴天津、瀋陽、哈爾濱、長春、濟南等十多個城市演出,行程數萬裡,作報告60多次,革命軍人身殘志不殘的不屈精神感動和鼓舞了無數人,一時間轟動全國。

“我老伴就是我吹笛子吹來的”,易如元笑著主動向筆者“爆料”。

1960年,文藝演出隊來到四川樂山,當地郵電局的接線員胡洪文被臨時調過去為演出隊服務。

“那天上午正在開會,劉助理員說找我有事,我就去他的房間找他。一推開門,就看見她(胡洪文)一個女同志坐在裡面。”說起和老伴胡洪文的第一次見面,易如元笑得合不攏嘴,“劉助理員當時就說有事,扯把子(找藉口)走了,結果就剩我和她。我也不好意思,她也不好意思,後來還是我先開口說話,我跟她說我是哪裡人,家在什麼地方。”

談起這段“相親”的經歷,易如元的老伴胡洪文也露出上了年紀的人少有的羞澀,低著頭、抿著嘴悄悄地笑著。

胡洪文說,當時還年輕,本來沒有考慮談戀愛成家的事,但易如元的堅韌和勇氣還是打動了她。“那時候他們(演出隊)的影響很大,大家都曉得他們是最堅強的人,相當佩服他們的。”

1961年,兩人結婚了,婚後育有三個子女,從最初的艱苦生活到如今的好日子,攜手走過了風雨60載。今年,兩人和子女們才一起慶祝了鑽石婚。

就在此篇文章寫到結尾的時候,筆者接到了易如元爺爺打來的電話,易爺爺高興地告訴我,休養院為他們每一位傷殘軍人都安裝了床頭的網路影片系統,在臥室就可以和休養院裡的醫生直接連線;還在他們的床上也都鋪上了可以實時監測和傳輸他們心率資料的床墊。“黨和政府對我們太好了,我都覺得我為黨和人民做的事情太少,心裡總是過意不去。”

易爺爺還說,這段時間他看了反映抗美援朝的紀錄電影《1950他們正年輕》和電影《長津湖》,那些畫面又把他帶回了70年前經歷的那段烽火歲月,想起了戰場上的很多人和事兒;如果再回到當年,他還是會為了祖國,為了黨和人民往前衝。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。