《舊唐書·禮儀志》稱:“玄宗御極多年,尚長生輕舉之術。於大同殿立真仙之像,每中夜夙興,焚香頂禮。天下名山,令道士、中官合煉醮祭,相繼於路,投龍奠玉,造精舍,採藥餌,真訣仙蹤,滋於歲月。” 《舊唐書》的這段記載,帶有總結性質,列舉了玄宗在開天之際崇奉道教的種種舉動。而“武則天嵩山投龍金簡”與“唐玄宗南嶽投龍銅簡”的出土,使得研究此時道教“投龍奠玉”的宗教實踐有了可以憑據的文物資料。投龍儀式已多為學者們所研討,比如沙畹、李零、周西波、劉昭瑞、張澤洪、雷聞等中外學者就從不同角度對道教投龍的起源、儀式有過研究。[2] [3] 其實“唐玄宗南嶽投龍銅簡”所記“本命”與“降誕日”(生日)等具體內容,反映了唐代道教齋儀改革的某些特點,值得深入研究。

一九八二年三月,河南省登封縣中嶽出土了武則天久視元年嵩山投龍金簡。簡呈長方形,長三十六釐米,寬八釐米,厚不足一釐米,上有銘文如下:

1.上言:大周國主武瞾,好樂真道、長生神仙,謹詣中

2. 嶽嵩高山門,投金簡一通祈三官九府除武瞾罪名。

3. 太歲庚子七月甲申朔七日甲寅,小使臣胡超稽首再拜。謹奏。[4]

早在清代道光年間,湖南南嶽衡山曾出土過唐玄宗開元二十六年投龍告文銅簡,陸增祥曾經描述其形制。現根據馮其庸先生提供的新拓本,錄文如下:

1.大唐開元神武皇帝李隆基,本命乙酉八月五日

2.降誕。夙好道真,願蒙神仙長生之法,謹依上清靈

3.文,投鋏(刺)紫蓋仙洞。位忝君臨,不獲朝拜,謹令道士

4.孫智涼賚信簡以聞,惟金龍驛傳。

5.太歲戊寅六月戊戌朔廿七日甲子告文。

簡背文字三行,文雲:

史朝散大夫行內侍省掖庭局令上柱國

張奉國,本命甲午八月十八日生。道士塗處道、

判官王越賓,壬寅八月十日。傔人秦退恩。[5]

如果仔細觀察兩個投龍簡的文字內容,就會發現若干差異。首先,面對道教神靈時,武則天和李隆基的自稱形式不同。[6] 但是,武則天投龍金簡併沒有著明自己的“本命(生年所在干支)”和“降誕日”。兩種投龍簡的文字差異是偶然出現,還是因時代不同而特意而為,值得考察。

按《唐會要》記開元二十四年(736)五月十三日敕文規定:“每年春季,鎮金龍王殿功德事畢,合獻投山水龍壁。出日,宜差散官給驛送,合投州縣,便取當處送出,準式投告”。[7] 這種標準是什麼呢?

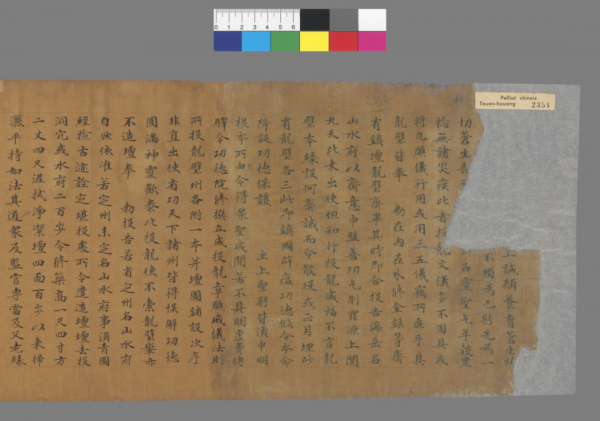

幸運的是,今藏法國圖書館編號為P.2354的敦煌寫本,便記錄了開元時期朝廷有關投龍具體儀式的規定。該卷寫本紙質為上好微黑黃紙,首部損壞,尾部殘缺。計損壞者在內,存字五十三行。日本學者大淵忍爾將此件寫本年代考定為開元時期,並定名為《投龍玉璧儀》。

現錄部分文字如下:

1□□□□□□□□上,誠顧養育蒼生,頻

2□□□□□□□□□不獨為己躬,先為一

3切蒼生告□□□□□□召靈聖,乞年穀豐

4稔,無諸災疾。比者投龍文儀多不周具,或

5將凡 其

6龍壁皆奉 敕,在內在外脩金籙等齋,

7有鎮壇龍壁。齋畢,其時即合投告海嶽名

8山水府以齋,意申盟善功,乞削罪源,上聞

9九天。比來出使,但知行投龍,威福不言,龍

10壁本縁設何齋誡?而令散投或正月埋砂。[11]

11有龍壁各三,此即鎮國闢瘟功德。假令本命

12降誕功德,保護 主上聖躬,皆須申明

13根本所由,令得眾聖鹹聞。若不具明,虛費傳

14驛。今功德院修撰立成投龍章醮威儀法法則,

15所投龍壁州,各附一本,並壇圖鋪設次序,

16非直出使省功,天下諸州皆得悞懈,功德

17圓滿,神靈歡泰。比投龍使不索龍壁,舉亦

18不造壇,奉敕投告,若省定州名山水府,

19自然依準。若定州未定名山水府,事須擇圖

21經、撿古蹟,詮定堪投處所,令遣造壇。壇去投

22洞穴或水府二百步,令修築,高一尺四寸,方

23二丈四尺,泥拭淨潔。壇四面百步以來,掃

24灑平持如法。其道眾及監官、專當及父老、緣

25壇(驅)使人,皆令沐浴,清齋三日。行道啟請,亦須

26索鼓角,警集土地神袛,索音聲須樂

27神。……[12]

按:上揭寫本第4-5行稱:“比者投龍文儀多不周具,或將凡醮齋儀行用,或用三五儀,竊所乖互。”這裡明確提到的雜用儀式為三五與凡醮。九醮即為凡醮,應該泛指民間齋儀;三五,即三五大齋。二者都是靈寶派的不同醮儀。總而言之,投龍儀式在此之前並沒有固定程式。寫本雲“竊所乖互”,當是描述開元年間“法則”頒佈之前,投龍儀式的舉行狀況。以此而言,“武則天嵩山投龍金簡”所反映的,應即是這種沒有經過規範的齋醮儀式。

值得注意的是,P.2354號寫本第11-13行特別規定,投龍簡文要標明帝王的“本命”、“降誕”,所謂:

本命、降誕功德,保護主上聖躬,皆須申明。根本所由,令得眾聖鹹聞,若不具明,虛費傳驛。

P.2354這一記載表明在開元年間制定的投龍儀式文中,曾經特別要求寫上“本命”、“降誕”之類的內容。之所以如此規定,是因為本命、降誕與保護主上聖體有關。這種規定,在此前六朝的投龍齋儀中,雖有萌芽,但卻並沒有明確的格式規範。[13]

本命即生年干支,在早期道教傳統裡,是重要的宗教禁忌內容。[14] 六朝古靈寶經《靈寶無量度人上品妙經》卷1記有“本命之日,誦詠是經”。[17] [18] 管恪說自己年壽不永,是因為“吾本命在寅,加月食夜生”。[19] [21]

有學者指出這種本命學說深受佛教理念影響。不過若以正史記載為限定範圍,在隋唐時代,為數眾多的本命禁忌多與道教的修習者相關,而鮮見於佛教。此處略舉兩例:

袁充,字德符,本陳郡陽夏人也。……充性好道術,頗解占候,由是領太史令。……仁壽初,充言上本命與陰陽律呂合者六十餘條而奏之,因上表曰:“皇帝載誕之初,非止神光瑞氣,嘉祥應感,至於本命行年,生月生日,並與天地日月、陰陽律呂運轉相符,表裡合會。此誕聖之異,寶曆之元。今與物更新,改年仁壽,歲月日子,還共誕聖之時並同,明合天地之心,得仁壽之理。故知洪基長算,永永無窮。”上大悅,賞賜優崇,儕輩莫之比。[22]

尚獻甫,衛州汲人也。尤善天文。初出家為道士。……長安二年,獻甫奏曰:“臣本命納音在金,今熒惑犯五諸侯太史之位。熒,火也,能克金,是臣將死之徵。”則天曰:“朕為卿禳之。”遽轉獻甫為水衡都尉,謂曰:“水能生金,今又去太史之位,卿無憂矣。”其秋,獻甫卒,則天甚嗟異惜之。復以渾儀監為太史局,依舊隸秘書監。[23]

晉唐以來道教齋儀繁複眾多,但在唐代官方頒佈的《唐六典》中,卻被整齊劃一為“七齋”、“三禳謝”,這或許也可以視作是道教對國家“屈服”的表現之一:

……齋有七名:其一曰金大齋,調和陰陽,消災伏害,為帝王國土延祚降福。其二曰黃齋,併為一切拔度先祖。其三曰明真齋,學者自齋齊先緣。其四曰三元齋,正月十五日天官,為上元;七月十五日地官,為中元;十月十五日水官,為下元,皆法身自懺諐罪焉。其五曰八節齋,修生求仙之法。其六曰塗炭齋,通濟一切急難。其七曰自然齋。普為一切祈福。而禳謝復三事:其一曰章,其二曰醮,其三曰理沙。[24]

唐代帝王的投龍儀式,屬於上列“金錄(籙)大齋”。[25] 依據《大唐開元立成投龍章醮威儀法則》,投龍璧需要書明本命、降誕日,而這種“法則”此前未見。對比“武則天嵩山投龍金簡”書式即可明確此點。由此細微變化可知,道教齋儀被納入國家祭祀系統時,可能是受到了世俗權力的規制。

投龍儀式當然只是唐玄宗追求長生的眾多手段之一。不過,對於長生的追求,似乎只是歷史的一個面相。唐玄宗透過投龍這種週期性的國家祭祀活動,可以與基層社會產生廣泛的互動。據道教傳統,在投龍之前,需要宣讀龍簡文。在此儀式進行過程中,帝王生日及其權威得以廣泛宣傳,深入民眾。

另據前揭P.2354號寫本記載,全國各地為數眾多的名山水府都被要求設立祭壇,舉行投龍儀式:

比投龍使不索龍壁,舉亦不造壇。奉敕投告,若省定州名山水府,自然依準。若定州未定名山水府,事須擇圖經、撿古蹟,詮定堪投處所,令遣造壇。

所謂省定“名山水府”,名山水府有哪些呢?我想即是《唐六典》戶部條列的全國十道境內的名山大川。如果從祭祀與道教齋儀場所考慮,這些方岳與名山、方瀆與大川,統屬交織,構建著一個又一個的禮儀、信仰、祭祀空間。所有這些名山大川所在的州府,都要按照國家制定的統一規則進行投龍,所謂“今功德院修撰立成投龍章醮威儀法法則,所投龍壁州,各附一本,並壇圖鋪設次序。非直出使省功,天下諸州皆(疑脫“不”字)得悞懈,功德圓滿,神靈歡泰”,即是如此。

唐玄宗透過投龍活動,可以與地方道觀網路中的宗教勢力產生密切聯絡。地方道觀與地方官員、基層鄉里機構也會展開積極互動。《雲門山投龍詩刻並序》,即為我們呈現了地方投龍的一個生動例項。按《全唐詩》卷258收有此詩並序,《山左金石志》石刻亦有著錄,惟異文較多,且序中有二十餘字,詩中有四句為《全唐詩》所無,故綜合、參校兩個版本,錄文如下:

有唐天寶玄默歲辜月己巳。中散大夫、使持節北海郡諸軍事、守北海郡太守柱國天水趙居貞,登雲門山,投金龍環璧。奉為開元天地大寶聖文神武皇帝祈福也。[26] 餘是年病月戾止,以為聖上祈佑,宜牧守躬親,吏輒代,固非禮也。當是時,上元投禮猶未備,餘責璧觀之,皆不肖。於是詰。餘撰良日,躬詣祈福。爰及中元、下元,並躬行為聖上祈壽。祝拜焚香,投龍禮畢,有瑞雲從洞門而出,五色紛鬱迴翔,空中有聲曰:“皇帝壽一萬一千一百歲。”預禮者悉聞之,餘乃手舞足蹈,賦詩以歌其事,遂於巖前刊石壁以紀之。

曉登雲門山,直上壹千尺。

絕頂彌孤聳,盤途幾傾窄。

前對豎裂峰,下臨削成壁。

陽巘靈芝秀,陰崖仙乳□。

□□□群山,遠望何所隔。

太陽未出海,曠晃半天赤。

大壑靜不波,渺溟無際碧。

是時雪初霽,冱寒冰更積。

恭展送龍儀,寧安服狐白。

沛恩惟聖主,祈福在方伯。

三元章醮升,五域□□覿。

帟幕翠微亙,機茵丹洞闢。

祝起鳴天鼓,拜傳端素冊,

霞間朱襏縈,嵐際黃裳襞。

玉策奉誠信,仙佩俟奔驛。

香氣入岫門,瑞雲出岩石。

至誠必招感,大福旋來格。

空中忽神言,帝壽萬千百。[27]

石刻系天寶十一載所立,正書,崖高四尺五寸五分,廣二尺,在益都縣雲門山洞西關帝廟後北壁。石刻詩題下有“北海郡太守趙居貞述。渤海吳□書。郡人李元莊鐫”等字。

雲門山屬於北海郡(今山東益都縣治),不見於《唐六典》“戶部”條具列的名山大川名單,或許屬於P.2354號寫本所說“定州未定名山水府”的情況,是“擇圖經、撿古蹟”所勘定的投龍場所。《雲門山投龍詩刻並序》表明,如果郡太守不參加投龍儀式的話,需要以僚屬代行其事。“病月戾止”,是指趙居貞於這一年三月到來。他認為為皇帝祈福,應該由郡太守親自行禮,僚屬代太守行投龍齋儀,實屬非禮行為。趙居貞曾於是年三月檢查上元投龍璧的形制,認為不符規格。於是詰問,改擇吉日重新舉行。趙元貞檢查的依據是什麼呢?我想,很有可能就是“投龍章醮威儀法法則”或者類似的規定。P.2354號寫本規定:“今功德院修撰立成投龍章醮威儀法法則,所投龍壁州,各附一本,並壇圖鋪設次序。”可見,每個投龍州或者郡都儲存有這個法則。按照規定,投龍璧上也一定會標明玄宗的本命、降誕日,這應當與投龍為“聖上祈壽”目的相關。在趙元貞的親自督促下,投龍禮順利舉行。從開頭“辜月己巳”日期看,趙元貞將投龍儀式由是年三月改到了十一月己巳。從文中上元、中元、下元的記載及相關文義推測,似乎圍繞天、地、水三官有不同的“投龍禮”。杜光庭《太上黃籙齋儀》卷55“投龍璧儀”說:“大道以一,生化三才,陶鈞萬有,故分三元之曹,以主張罪福,即天地水三官,實司於三元也。人之生死壽夭,罪善吉凶,莫不繫焉。三籙簡文,亦三元之典格也。”P.2354號寫本也說:“而令散投有龍壁各三,此即鎮國闢瘟功德”。趙居貞詩也說:“三元章醮升,五域□□覿。”投龍禮畢後,趙居貞還記述了親見的神異之處,即所謂:“瑞雲從洞門而出,五色紛鬱迴翔,空中有聲曰:'皇帝壽一萬一千一百歲。'”並且用詩歌記錄了這一情景:“香氣入岫門,瑞雲出岩石。至誠必招感,大福旋來格。空中忽神言,帝壽萬百。”趙明誠《金石錄》曾對趙居貞《雲門山投龍詩》有所評論:“蓋天寶中玄宗方崇尚道家之說,以祈長年。故當時諂諛矯妄之徒,皆稱述奇怪,以阿其所好。而居真遂刻之金石,以重欺來世,可謂愚矣。” 投龍時造作祥瑞,在各個郡縣應是常態,只不過現存史料只有一些零星記錄。《冊府元龜》記載天寶四載蜀郡投龍齋醮儀式時,也有類似的祥瑞發生:“道士鄧紫虛投龍設醮於江潭,有大蛇長一丈,自潭游出,文采五色,有異常蛇。其上有慶雲紛鬱。望編諸史冊。”

據P.2354號寫本,鄉老作為地方基層勢力的代表,被邀約參與為皇帝祈求長命的儀式。在複雜的象徵儀式前,父老們對國家及政權的認同感想必會有所增加。如果說儒家之傳統郊祀儀式,是皇帝祈求宇宙秩序、風調雨順、國泰民安之類的普世之福。那麼,佛教、道教齋醮儀式之功用,則更多反映的是帝王追尋一己之福。不過,在追福儀式的過程中,帝王從來不會忘記以各種手段讓民眾記住他的權威。

《太平御覽》引《赤書玉訣》雲:“沉之於清泠之泉,埋本命之嶽。三官九府,書人功過,其理甚明。” 儘管唐玄宗在全國名山大川都舉行過投龍儀式,但華山作為玄宗的本命之嶽,似乎受到特別重視。從先天到天寶年間,史書中還記載了一系列西嶽華山與玄宗本命相關的事件。[32] 這種現象之所以產生,很可能是帝王在自己的宗教體驗中所獲得的靈感。原是宗教中的本命禁忌,卻越來越成為世俗社會對國家禮制進行變革的理由。據《舊唐書·禮儀志》載:“玄宗乙酉歲生,以華嶽當本命。先天二年七月正位,八月癸丑,封華嶽神為金天王。” 武則天第一次給五嶽之一的嵩山賜王爵為天中王,武則天之後,引人注目的則是唐玄宗加封山嶽的活動。玄宗最早加封的山嶽,不是他將舉行封禪大典的東嶽泰山,而是西嶽華山,對山嶽加封王爵的意義,在於建構一套支配體系。這套體系將自然山嶽視為人格化的神靈之後,如同“臣僚”,納入皇帝的支配體系。這種支配結構,特別像佛、道兩教在收歸地方祠廟時頒給神靈的位階。可是,如果聯想起來,李唐將道教教主老子李耳納入李唐皇室系譜,其實換個角度看,也是在標明李唐皇帝的“道士”形象。[37]也許,道士對於山嶽神的支配,可能隱隱約約地影響著傳統儒家山川祭祀的理念。隋唐時代,道士常以支配嶽神為能,比如著名道士明崇儼、葉法善,都有過與嶽神鬥法的故事,即為顯例。

玄宗先天二年(713)封華嶽神為金天王之後,道士葉法善迅速舉行了告祭華嶽的活動。蘇頲《封華嶽神為金天王制》雲:

惟嶽有五,太華其一,表峻皇居,合靈興運。朕惟恭膺大寶,肇業神京,至誠所祈,神契潛感。頃者亂常悖道,有甲兵而竊發;仗順誅逆,猶風雨之從助。永言幽贊,寧忘仰止;厥功茂美,報德斯存。宜封華嶽神為金天王,仍令龍景觀道士、鴻臚卿員外接、越國公葉法善備禮告祭,主者施行。[38]

雖雲告祭,但道士主持的山嶽祭祀,可能已不同於傳統儒家致祭傳統。《葉公明碑》雲:“國家有事天地,將旅海嶽,公嘗致禮加璧,能事潔羞。” 據《寶刻叢編》卷15《唐崇元宮碑》載,葉法善曾於景雲二年在茅山“奉玉冊,投龍設齋”。[40] [41] 由此也可知,投龍是葉熟悉擅長的工作。根據《大唐開元立成投龍章醮威儀法則》規定,在投龍璧上必須書明帝王本命、生日(詳見前文),玄宗本命與華山的關係因而突顯,這可能與道教徒積極參與山嶽祭祀活動密切相關。

有關道教、本命、山嶽三者互為聯絡的線索,還有一些。如《舊唐書》載:“開元十年,因幸東都,又於華嶽祠前立碑,髙五十餘尺。又於嶽上置道士觀,修功徳。” 道士於此處修功德的原因,恐怕即因為玄宗的本命在華山。與其他四嶽以及其他名山大川賜爵命名不同的是,唯獨華山的王爵以五行“金”開頭,並且最先被命名為金天王,應當也與玄宗的本命相關。雷聞即曾指出,南北朝以來道教對於參加國家祭典顯示了濃厚的興趣和積極的關懷。唐高宗時代的封禪活動,就滲透著眾多的道教因素。[44]

從開元二十三年(725)起,以蕭嵩為首的文武百官不斷請求玄宗一同封禪嵩山、華山。[45] 雖然因“祠堂災”而未得成行,但其所列陳請理由,有一條就是玄宗本命在華山:

竊以西嶽華山,實鎮京國,皇、虞之所循省,靈仙之所依憑,固可封也。況金方正位,合陛下本命之符;白帝臨壇,告陛下長生之籙。發祥作聖,抑有明徵,又可封也。昔周成王以翦桐為戲,唐叔因是而定封,蓋人君之言,動有成憲,斯事至細,猶不忽也。況陛下眷言封祀,宿著神明,道已洽於昇平,事未符於琬琰。豈可抑至公於私讓……

如所周知,追慕長生是道教的重要理念,作為官方頒佈的文字《唐六典》對道教特點有這樣的描述:“奉其道者,鹹益蜀去邪累,澡雪心神,及至白日昇天,長生代上。” 此前,巴瑞特還根據桂時雨(R. WL Guisso)關於武后與高宗同歲的推測,認為武后也很有可能以嵩山為本命;所以封禪活動,可能與高宗、武則天的本命相關。[48] [49] 但是,玄宗本命與封禪華山的關係,則是有確切證據可以證明的。杜甫在《封西嶽賦序》中也有過如下表述:“國家土德,與黃帝合,主上本命,與金天合。” [51] [52]

在天寶九載(750)計劃封禪前夜,還有一件讓今人看來蹊蹺又有趣的事情:

李適之性疏率,李林甫嘗謂適之曰:“華山有金礦,採之可以富國,主上未之知也。”他日,適之因奏事言之。上以問林甫,對曰:“臣久知之,但華山陛下本命,王氣所在,鑿之非宜,故不敢言。”上以林甫為愛已,薄適之慮事不熟,謂曰:“自今奏事,宜先與林甫議之,無得輕脫。”適之由是束手矣。[53]

胡三省解釋以上內容,所引據的正是帝制《華嶽碑》,文曰:“'予小子之生也,歲景戌,月仲秋,膺少皥之盛德,協太華之本命,故常寤寐靈嶽,肹蠁神交。'林甫知此旨,故以誤適之而陷之。”

本命即生年干支,抑或可理解為命之根本。在唐玄宗眼裡,華山便是他的元命之所在。眾所周知,封禪作為國家最重要祭祀大典,強調“易姓而封”,在玄宗欲一改武周傳統、重振李氏國祚、紹續皇家正統德運之時,必然會熱衷於封禪這樣具有強大政治宣傳功能與展演性的大典。在封禪泰山之後,玄宗欲封禪華山,恐怕與自己的本命所在有不可分割的關係。開天之際,唐玄宗對華山有過一系列尊崇活動,作為五嶽之一的華山地位有了極大的提高。之後,民間所信奉的華山“神格”便是金天王。[55]

以上我們鉤稽材料,對開天之際有關帝王本命的問題進行了一些探討。其實降誕日與本命一樣,在開天之際的相關禮制活動中,也在若干層面產生過影響。“千秋節”因生日而設,所謂“昭成皇后之在相王府,誕聖於八月五日。中興之後,製為千秋節。賜 天下民牛酒樂三日,命之曰酺,以為常也”。[56] [57] 國家祭祀中的“壽星”等級,本屬於“小祀”,但後來也因玄宗的降誕日而升祠,單獨設立祭壇。[58] [59] [60]

餘論

中國古代的皇帝制度,原本是一套“權威支配”模式。在佛道兩教興起之前,其思想理念多為儒家學說所建構,它的組織結構是君臣關係的層層構建,它的維繫理念是“忠孝”;它的權力來源之合法性,需要從“郊天”和“宗廟”兩種祭祀體系中尋找。可是佛道兩教在中國的興起傳播,使得“皇帝”制度出現了種種有趣的變化。[61] 吳麗娛先生在論述皇帝喪禮時曾指出,唐代的皇帝私人禮儀和皇帝“私”權力的成長,在國家禮制中突出了,所論甚是。[62]

生年、生日作為君主身上附屬因素,在以往並不重要。但是,在唐玄宗開天之際的歷史程序中,君主的本命(生年)、生日所引起的國家祭祀乃至社會風俗的變動,卻十分引人注目。道教投龍儀需書明君主本命、生日;“壽星”祭祀因帝王生日升祠;[64]

所有這些,其實都在表明公元八世紀時的釋道二教,正對帝王統治術及政治宣傳產生潛移默化的影響。這是七八世紀出現的獨特政治文化,頗值關注。筆者無意在此專門討論“皇權與宗教”的關係問題,因為類似於本命、降誕日、玄宗圖寫真形與崇重生日,猶如佛寺中興造佛像與慶祝佛陀的誕辰日,這似乎是某種“自比”,說穿了其實就是人間帝王對宗教偶像的模擬。這或許是帝王從自己的“宗教膜拜”與“宗教體驗”中“不自覺”地獲得的。宗教的組織形式與儀式體驗當是這些禮儀變動的靈感來源,這些儀式使得帝王身上的所有因素,包括相貌、尊號、

“皇帝—臣民”的帝國秩序構造,不斷借鑑和吸收“宗教偶像—信眾”的支配方式。因而宗教偶像身上的“神化”因素,也不斷為世俗帝王所吸收。明乎此,就不難理解類似生年、生日這樣的符號因子,會逐漸成為影響儒家禮制並反過來作用於宗教的重要因素。這也是今天我們研究七八世紀前後皇權強化不得不重視的問題。從臣民的角度來講,他們在長期的宗教體驗信仰中,似乎也很容易接受這樣的宣傳和支配方式。在唐人的意識裡,誕節即是“誕聖”,生日的意義無非是要透過國家慶典將君主轉換成為一個偶像,轉化成為一個“聖神”存在的化身,而國家祭祀、社會生活的變動,則是這種轉化過程中的手段和外在表象。

* 本文系2017年國家社科基金青年專案“出土文獻與唐代禮制問題研究”(17CZS010)階段性成果之一。

[1](後晉)劉昫:《舊唐書》卷24《禮儀志四》,中華書局,1975年,第934頁。

[2] 參見李零:《秦禱病玉版研究》,《國學研究》第6卷,北京大學出版社,1999年,第525-548頁。後收入氏著《中國方術續考》,中華書局,2014年,第343-361頁。周西波:《敦煌寫卷P.2354與唐代道教投龍活動》,臺北《敦煌學》第22輯,1999年,第91-109頁。雷聞:後以《嶽瀆投龍與武周革命的政治宣傳 葛兆光:劉昭瑞:

[3] 參見馮其庸:《唐玄宗入道考——開元二十六年唐玄宗入道銅簡考察》,《唐研究》第20卷,北京大學出版社,2014年,第257-263頁。

[4] 此處錄文,參考了陳垣《道家金石略》的釋文。(文物出版社,1988年,第93頁。)

[5] 最新拓本和錄文,參見馮其庸:《唐玄宗入道考——開元二十六年唐玄宗入道銅簡考察》,《唐研究》第20卷,第257頁。

[6] 在聖歷三年(700)五月,武則天不僅服用了道士胡超所製作的長生藥,而且將年號改為“久視”。這大概表明了老年武則天治病求長生的某些期許。值得注意的是,《資治通鑑》在這一年所記“疾小廖”後還有這樣一段記述:“(五月)癸丑,赦天下,改元久視;去天冊金輪大聖之號。”“去天冊金輪大聖之號”透露出,武則天於此年五月五日徹底放棄了從長壽二年(693)以來就保留的佛教轉輪王的稱號。因此,在久視元年七月的投龍簡中武則天自稱“大周國主武曌”。(參《資治通鑑》卷206則天后久視元年條,第6546頁)

[7] (宋)王溥:《唐會要》卷50《雜記》,上海古籍出版社,2006年,第1029頁。

[8] 詳參[日]大淵忍爾:《敦煌道經目錄編》,福武書店,1978年,第330頁。

[9] 詳參王卡:《敦煌道教文獻研究:綜述·目錄·索引》,中國社會科學出版社,2004年,第24頁。

[10] 劉昭瑞先生將此處錄為“九”(參見氏著:《從考古材料看道家投龍儀——兼論投龍儀的起源》,《考古發現與早期道教研究》,北京:文物出版社,2007年,第250頁。)上海師範大學曹凌先生提示,此處的九當作凡,指民間齋儀。經過仔細辨識,以曹說為是,謹致謝意。

[11] 《唐六典》卷4《祠部郎中》:“(道教)禳謝復有三事:其一曰章,其二曰醮,其三曰理沙。”此三事中,章、醮之法為人所熟知,而“理沙”則罕見學者論及。日本廣池千九郎校注本、陳仲夫點校本都指出《潛確類書》卷63引《六典》“理沙”作“埋沙”,但皆未加按斷。(陳仲夫點校:《唐六典》卷3,中華書局1992年版,第125頁;廣池千九郎校注,內田智雄補訂:《大唐六典》卷3,三秦出版社1991年版,第102頁)綜上所述,《唐六典》現行版本“理沙”二字,當據《潛確類書》所引改作“埋沙”。埋沙之法雖然被《唐六典》列為道教三大禳謝法術之一,但在史料中並不常見。雖然如此,從以上所引不多的幾條記載中,亦能看出埋沙法從東漢至唐代一直有流傳和應用的痕跡。(此點蒙山東大學孫齊提示)山東大學孫齊來信教示:“埋沙”是道教避疫禳災之法,在東漢時既已出現,為方士劉根所創。《太平御覽》卷742引《劉根別傳》載:“潁川太守到官,民大疫,掾吏死者過半,夫人郎君悉病。府君從(劉)根求消除疫氣之術。根曰:'寅戌歲洩氣在亥。今年太歲在寅,於聽事之亥地,穿地深三尺,方與深同,取沙三斛著中,以淳酒三升沃在其上。'府君即從之,病者即愈,疫疾遂絕。”(中華書局1960年版,第3294頁)此事又為葛洪《神仙傳》沿襲,並雲此法“後常用之有效”(胡守為校釋:《神仙傳校釋》,中華書局2010年版,第298頁)。埋沙法一直到唐代還在行用。王績《病後醮宅》詩云“埋沙禳疫氣,鎮石御凶年”(陳尚君輯校:《全唐詩補編》,中華書局1992年版,第651頁),即其事也。其具體操作,則見於明《正統道藏》所收唐代王仲丘《攝生纂錄》“埋沙法”條,雲:“若太歲在寅午戌,害氣在亥;歲在巳酉醜,害氣在寅;歲在亥卯未,害氣在申;歲在申子辰,害氣在巳。當於害氣之地,作坑方深三尺,取東流水內好沙三鬥置坑內,內醇酒三鬥灌之,然後以土覆之,家人大小各踏其上,以杵築之,各二七杵,即害氣消除,人無災病。國邑省寺皆可為之,皆用正月上戊日為之,大吉。”(《中華道藏》第23冊,華夏出版社,2004

[12] 錄文參考了劉昭瑞:《從考古材料看道家投龍儀——兼論投龍儀的起源》,《考古發現與早期道教研究》,第250頁。

[13] 比如,南朝陸修靜所編《太上洞玄靈寶儀》所存《元始靈寶告地土皇減罪言名求仙上法》所著“投龍簡”的格式,似乎透露出些許“本命”書寫的端倪:“靈寶赤帝先生(女雲道士)某甲年若干歲某月生,命系九天,南鬥領籍,願神願仙,長生度世,飛行上清,中皇九土、戊巳黃神、土府五帝,乞削罪錄,勒上太玄,請詣中宮,投簡記名,金鈕自信,金龍傳驛。”簡文中雖然列有年歲、生月,卻沒有直接書寫本命、降誕日。

[14] 關於“本命”觀念的起源,學界已有過若干研究,但有一定爭議。爭議的焦點主要集中在,本命觀念是源於“佛教”還是“道教”。從現有文獻看,筆者傾向於認為,道教傳統的“本命”禁忌似乎更早一些。參見賈二強:《“本命”說略》,《中國典籍與文化》1998年第2期,第46-49頁。劉長東:《本命信仰考》,《四川大學學報》2004年第1期,第54-64頁。

[15] 王明:《抱朴子內篇校釋》,中華書局,2007年,第209頁。

[16] 同上,第325頁。

[17] 《道藏》,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社,1988年,第3頁。

[18] 陶弘景撰,吉川忠夫、麥谷邦夫編《真誥校注》卷8《甄受命》,中國社會科學出版社,2006年,第247頁。

[19] (晉)陳壽:《三國志》卷29《管恪傳》,中華書局,1997年,第826頁。

[20] 劉義慶著,餘嘉錫箋疏《世說新語箋疏》,上海古籍出版社,1993年,第827頁。

[21] 《晉書》卷95《戴洋傳》,中華書局,1976年,2470頁。

[22] (唐)魏徵等:《隋書》卷69《袁充傳》,中華書局,1973年,第1611頁。

[23] (後晉)劉昫:《舊唐書》卷191《尚獻甫》,中華書局,1975年,第5100-5101頁。

[24] (唐)李林甫等:《唐六典》卷4《禮部尚書》,中華書局,1992年,第125頁。

[25] 有關金籙齋的研究,可以參看 中譯本收入氏著《新正規化道教史的構建》第6章,齊魯書社,2014年,第160-224頁。呂鵬志:《靈寶六齋考》,《文史》2011年第3輯。

[26] 此詩序文中所書玄宗尊號,《山左金石志》刻本與《全唐詩》不同。按《新唐書·玄宗紀》載天寶七載群臣上尊號曰“開元天寶聖文神武應道皇帝”。又天寶八載覆上尊號曰“開元天地大寶聖文神武應道皇帝”。《山左金石志》錄文所稱,顯系天寶七載所上尊號,然石刻立於天寶十一載,則當以《全唐詩》取天寶八載所上尊號為是。

[27] 《全唐詩》卷258《雲門山投龍詩》,中華書局,1960年,第2880頁。同參(清)畢沅、阮元:《山左金石志》卷12,《隋唐五代石刻文獻全編(一)》,北京圖書館出版社,2003年,第798-799頁。

[28] (唐)杜光庭:《太上黃籙儀》卷55《投龍璧儀》。

[29] (宋)趙明誠撰,金文明校證《金石錄校證》卷27《唐雲門山投龍詩》,第476頁。

[30] 《冊府元龜》卷54《帝王部·尚黃老》,第601頁。

[31] 《太平御覽》卷676《道部十八·簡章》,中華書局影印,1960年,第3015頁。

[32] 有關華山與玄宗本命的關係,不過,將“山嶽與帝王本命”納入本文討論體系,將凸顯另外的意義。詳參 賈二強:朱溢:近來新出的唐代高道“田僓”墓誌透露出田曾在玄宗時“敕修本命功德並檢校太玄觀功德使”,也足見此時道士對於“本命”的重視。詳參雷聞:牛敬飛《從近出高道田墓誌看唐玄宗的崇道活動》,《文獻》2019年第2期。

[33] 參見(後晉)劉昫:《舊唐書》卷23《禮儀志》,第904頁。

[34] (後晉)劉昫:《舊唐書》卷23《禮儀志》:“將有事於嵩山,先遣使致祭以祈福助,下制,號嵩山為神嶽,尊嵩山神為天中王,夫人為靈妃。”(第891頁)

[35] (宋)宋敏求:《唐大詔令集》卷74,中華書局,2008年,第418頁。

[36] 參見(唐)杜佑:《通典》卷46,第1283頁。又見《唐會要》卷47,第977頁。

[37] 參見(唐)杜佑:《通典》卷53《老君祠》:“大唐乾封元年,追號老君為太上玄元皇帝。文明元年九月,冊玄元皇帝妻為先天太后,立尊像於老君廟所。開元二年三月,親祠玄元皇帝廟,追尊玄元皇帝父週上御史大夫敬,追尊為先天太皇,仍於譙郡置廟,準先天太后例。……天寶元年,親祠玄元廟,又於古今人表升玄元皇帝為上聖。”(第1478頁)

[38] (宋)宋敏求:《唐大詔令集》卷74,中華書局,2008年,第418頁。

[39] 陳垣編《道家金石略》,第107頁。

[40] (宋)陳思:《寶刻叢編》卷15《唐崇元宮碑》,清光緒十四年吳興陸氏十萬卷樓刊本。

[41] 可參見《唐故東明觀三景大德郭尊師墓誌銘並序》拓片,未刊。

[42] 《舊唐書》卷23《禮儀志》,第904頁。

[43] (清)董誥:《全唐文》卷41,中華書局,1983年,第447頁。

[44] 參見雷聞:《郊廟之外——隋唐國家祭祀與宗教》,第135頁。

[45] 參見《冊府元龜》卷36《帝王部·封禪》,第403-404頁。

[46] 參見《冊府元龜》卷36《帝王部·封禪》,第405頁。

[47] 《唐六典》卷4《禮部尚書》,第125頁。

[48] Timothy H. Barrett,詳參關於桂時雨的這一推測,見RWL Guisso,

[49] 參見雷家驥:《武則天傳》,人民出版社,2001年,第22-26、64頁。

[50] 杜甫著,仇兆鰲注《杜詩詳註》卷24,中華書局,1985年,第2160頁。

[51] 《冊府元龜》卷4《帝王部·歷運》,第45-46頁。

[52] 參見呂博:《唐代德運之爭與正統問題——以“二王三恪”為線索》,《中國史研究》2012年第4期,第132頁。

[53] (宋)司馬光:《資治通鑑》卷215,“玄宗天寶五載”條,第6870頁。

[54] 同上,第6870頁。

[55] 有關此金天王信仰的問題,詳參賈二強:《論唐代的華山信仰》,《中國史研究》2000年第2期,第90-98頁。

[56] 《太平廣記》卷485《東城老父傳》,中華書局,1961年,第3993頁。

[57] 《大唐開元禮》卷91《嘉禮·皇帝千秋節受群臣朝賀》,民族出版社,2000年,第452-457頁。

[58] 參見(宋)王欽若:《冊府元龜》卷33《帝王部·崇祭祀》,中華書局,1960年影印本,第360-361頁。

[59] 詳參雷聞:《龍角仙都:一個唐代宗教聖地的塑造與轉型》中有關《金籙齋頌》石刻的分析,《復旦學報》(社會科學版)2014年第6期,第93頁。

[60] 參見池田溫:《天長節管見》,收入青木和夫先生還暦記念會編《日本古代の政治と文化》,東京:吉川弘文館,1987年,第321-357頁;朱瑞熙:《宋代的節日》,《上海師範大學學報》1987年第3期,第74-75頁;郭紹林:《論隋唐時期慶生辰》,《陝西師大學報》1988年第3期,第89-94頁;張澤鹹:《唐代的誕節》,原刊《魏晉南北朝隋唐史資料》第11輯(1991年),後收入《張澤鹹集》,中國社會科學出版社,2007年,第471-488頁;丘仲麟:《誕日稱觴——明清社會的慶壽文化》,《新史學》第11卷第3號,2000年,第101-156頁;唐宋之際聖節成立史論》,《唐史論叢》第13卷,三秦出版社,2011年,第250-279頁;

[61] 關於這方面研究的代表性論文,詳參孫英剛:《轉輪王與皇帝:佛教對中古君主概念的影響》,《社會科學戰線》2013年第4期,第78-88頁。孫氏將君主具備“天子”和“轉輪王”雙重身份現象,命名為“雙重天命”。

[62] 詳參吳麗娛:《皇帝“私”禮與國家公制:“開元后禮”的分期及流變》,《中國社會科學》2014年第4期,第160-181頁。

[63] 參(宋)王欽若:《冊府元龜》卷33《帝王部·崇祭祀》,中華書局,1960年影印本,第360-361頁。

[64] 《太平廣記》卷485《東城老父傳》雲:“(李隆基)生於乙酉雞辰,使人朝服鬥雞,兆亂於太平矣。”第3993頁。

[65] 千秋節設立的靈感應來自佛誕日和道誕日。《冊府元龜》卷54《帝王部·尚黃老》載:“(天寶五載)二月,太清宮使、門下侍郎陳希烈奏曰:'謹案高上本紀,太聖祖玄元皇帝以二月十五日降生,既是吉辰,即大齋之日,請同四月八日佛生日,準令休假一日。'從之。”第601頁。

[66] 如《冊府元龜》卷54《帝王部·尚黃老》載:“(天寶元年)初,太清宮鹹命工人於太白山採白石為玄元聖容,與玄宗聖容侍立於玄元右,皆依王者袞冕之服,繪彩珠玉為之。……三載三月,兩京及天下諸郡於開元觀、開元寺,以金銅鑄帝等身天尊及佛各一。”第599頁。有關此問題的最新研究,可參考雷聞:《論唐代皇帝影象與祭祀》,《唐研究》第9卷,北京大學出版社,2003年,第261-282頁。後收入氏著《郊廟之外——隋唐國家祭祀與宗教》第二章第一節,第101-129頁。

[67] 有關皇帝尊號的問題,羅新曾有過探討,他認為尊號的興起,受北族“可汗號”影響極深。詳參氏著《中古北族名號研究》,北京大學出版社,2009年,第225-227頁。不過,筆者傾向於認為,皇帝尊號的興起,與佛道兩教中“宗教偶像”的名號變化是一致的,亦屬宗教對皇帝制度潛移默化之影響。拙文《明堂建設與武周的皇帝像——從聖母神皇到轉輪王》(載《世界宗教研究》2015年第1期,第42-58頁)曾對武則天尊號構成演變有過簡要的分析和探討,請參見。