第七屆中國書法蘭亭獎

評獎揭曉、頒獎後

其書法創作類獲獎作品

在書壇引發熱議

為此

《書法報》特邀

王登科、張瑞田、周德聰、

楊吉平、慶旭

從不同角度對獲獎作品

開展學術評論

第七屆中國書法蘭亭獎

獲獎作品集評·劉長龍

劉長龍,1979年5月生於遼寧開原。中國書協會員,遼寧省書協理事,中國書協首屆國學班成員。

獲獎及參展經歷:第四屆中國書法蘭事獎銀獎,全國第三屆行草書展優秀獎,第五屆中國書法蘭事獎,第十、十一、十二屆全國書法篆刻作品展,第三、四、五屆青年展,第六、七屆楹聯展,首屆臨帖展,第二屆手卷展,第二屆大字展,第三屆草書展,第四屆扇面展。書法作品及論文發表於《中國書法》《中國書法報》《書法導報》《美術報》《書法報》《青少年書法報》。

王登科(中國書協楷書委員會委員、榮寶齋書法院院長):

劉長龍是我的同鄉,飲譽書壇有年,是遼瀋書壇的中堅力量。其第七屆中國書法蘭亭獎獲獎作品真氣瀰漫、用筆剛狠(2021年第35期《書法報》第12、13版已刊出其獲獎作品及創作手記),他是一位以“氣”取勝的年輕書家。

記得幾十年前的書壇,當時還深受所謂的“地域書風”的影響,看似狹隘,但卻儲存了一種鮮明的“個性”特徵。然而,在網際網路時代的今天,“地域書風”已不復存在,人們互相地影響,當然,它帶來的後果是,書寫愈發“去個性化”,一如這個時代打扮千人一面的美女。

我要說的其實是劉長龍的取法問題:多有時尚,一如古人所謂的“

梳頭宮樣妝”。

當然,這種情形對於當代人是在所難免的,尤其是對聰明人而言,未必要刻意地“入夥”,但無意間地顧盼,也會留下難以磨滅的印象。所以還是應該在自己的心裡“修座廟”,讓心靈的歸屬“山高路遠”一些。

其實,不僅好的詩在“遠方”,好的書法也不在“近處”。

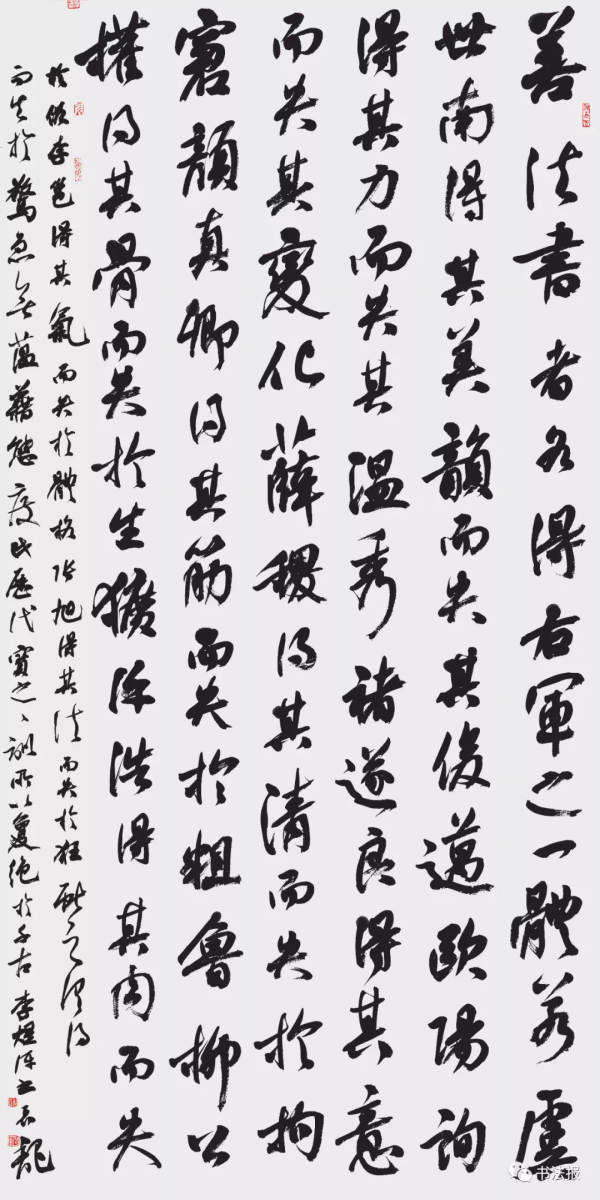

劉長龍 第七屆中國書法蘭亭獎獲獎作品

行書李煜《評書》中堂

規格 248cm×129cm

張瑞田(中國書協新聞出版傳媒委員會委員):

劉長龍在第七屆中國書法蘭亭獎獲獎作品創作感言中講道:“幸得書界前輩指謬,推薦二王經典法帖以正書路,以《集字聖教序》為主,兼習《閣帖》及手札等。漸悟文雅平和雍容之正大格局,逐漸摒棄多年習氣。”這樣簡單的道白,讓我們對劉長龍的藝術之路有了清晰認知,他習書曾走過彎路,後來被人點撥,獨鍾魏晉,“漸悟文雅平和雍容之正大格局”,始有今天的藝術創作成果。

劉長龍所走過的路,並不是奇絕險峻之路,這條路是中國傳統書論推崇的路,是當代書法家熱衷的路,是當代競技書寫體制比較認可的路。顯然,這條路走的人多,走通的人和沒有走通的人也多。

劉長龍好像走通了,他在這條人人皆知的藝術道路上,留下了自己獨特的腳印。

劉長龍理解了二王書風所強調的技術要求,也體會到書寫的難度。不管是從基礎性的筆法、結字,到整體性的閱讀感覺和觀賞價值,二王書風的規定性設定了許多障礙。越過去,就會雲開霧散;跌下去,就粉身碎骨。劉長龍是一部分越過去的書法家之一。

對書法最初的進入,必須達到對一個字和一行字的技術掌控,基於此,才能進入創作狀態。劉長龍有了書法學習的精彩一越,也就有了創作的信心,他開始尋求個體的突破,努力在一個狹窄的認知空間裡鍛造自己的筆墨。這時候,我讀到他的行書李煜《評書》中堂,即刻陷入到他所構造的藝術情境。他所抄錄的李煜書論,對我的書法判斷影響甚深,這是充滿藝術哲理的一段話:“善書法者各得右軍之一體,若虞世南得其美韻而失其俊邁,歐陽詢得其力而失其溫秀,褚遂良得其意而失其變化,薛稷得其清而失於拘窘,顏真卿得其筋而失於粗魯,柳公權得其骨而失於生獷,徐浩得其肉而失於俗,李邕得其氣而失於體格,張旭得其法而失於狂,獻之俱得而失於驚急無蘊藉態度。”劉長龍選擇這段話作為自己書法創作的題材,從另外的側面印證了他的藝術追求。人是有侷限的,書法之美無法窮盡,取其一,或許就是重要的收穫。那麼,行書李煜《評書》中堂取得了哪些收穫呢?首先,劉長龍此作一筆一畫,堅韌、沉穩,他把自己長時間的案頭積累變成另外的表達——沉默、獨白,表達、呈現,既有一幅優秀書法作品的筆墨質感,也顯現出書寫者的精神力量。這種筆力,書錄這樣一段有分量的語言,兩廂應對,就有了一定的藝術深度。

行書風月詩書聯簡淨、通脫,也是一幅可讀可觀的作品。“風月一庭為良友,詩書半榻是嚴師”,乃文人雅士的內心向往。劉長龍以粗辣的筆調傳達緩慢的心境,一如一個人的冥思、參悟。款識簡練,沒有畫蛇添足的冗長與瑣碎。此作刻意與“展覽體”保持距離,通篇是傳統書法的本色,與傳統書法的審美和文人的趣味頡頏一致。

行草《錄舊作自論書俚句三則》中堂是劉長龍的“自選專案”,也就是應第七屆中國書法蘭亭獎徵稿啟事要求,選擇自己的詩文書寫。劉長龍書錄自己的三首論書詩——七絕兩首、五絕一首,均是針對書法學習、創作感受而言。與前兩幅作品相比,此作書寫的通俗性與形式感靠近“展覽體”,似曾相識的語言結構和筆墨風格,有著明顯的趨同性,讓我感覺到劉長龍的書法在場,而作為書法家的劉長龍不在場。要知道,藝術個性是藝術家的精神標識,優秀的藝術作品必須具備特立獨行的生命品質和充滿朝氣的精神嚮往。這一點,劉長龍懂得。他在創作感言中就此講了一段話,我覺得這段話應該引起書法家們的注意。他說:“‘國展’這一競技平臺,具有一定的客觀導向和評判準則,作品能入展應有其合理的因素,但仍須客觀理解傳統與時趨之宿弊,切須冷靜思考把握創作,力避盲目跟風!”

看來,對於書壇、對於自己,劉長龍有著清醒認識。

劉長龍 第七屆中國書法蘭亭獎獲獎作品

行草自撰《自論書》中堂

規格 240cm×120cm

周德聰(中國書協書法教育委員會委員、三峽大學書法文化研究中心主任、教授、碩士生導師):

中國書法之難,難在法與意的統一,難在通會之後形成自家風貌。歷史上的名家及其經典作品,大都備此。而堪為後人效法的“法書”,一般具有兩個鮮明的特性,一是其筆法的經典性,具有無限生髮的可能;二是其體勢的包容性,有海納百川的雅量。如二王,如顏、李,如蘇、米,皆可相互滲透與融通,並於此中生髮出別樣的情味。

劉長龍行書的取法,無疑是在二王一系中探源溯流,既得二王的筆法體勢,骨肉相稱;亦有顏李的勁健俊邁,重而不濁;更兼米公的鋒出八面,沉而不浮。從中可見,劉長龍在取法經典的過程中,採取了熔鑄的手段,將法與意、態與勢融而通之,化而裁之,從而形成不失傳統風雅又具時代特徵的書法風貌。

行書風月詩書聯,用筆緊斂沉厚,看似率性而為,實則曲直互摻,橫畫的長短、粗細與俯仰,豎畫的中正、欹側與剛柔,撇畫或藏或露的取勢與爽健,點畫或輕或重的造型與顧盼,捺畫的欲縱還收與一波三折更是體現了隸書筆意,捺至盡處的輕輕一展,雖動作細微,但意韻尤足。劉長龍的結字,總體趨於緊斂,又適當注意筆畫之間的疏密分佈,其內部的空白依然表現出虛與實的對比。寫對聯看似簡單,相對於大篇幅的中堂、條幅,文字較少,分行不多,就一個單條來看,好像也無須有左鄰右舍的顧盼,即如字距,一般行書似乎也沒有大疏大密分佈的必要,只要將筆勢筆意、字形字勢表達得相對完善即可。其實,對聯對章法的要求應當更高,不僅單條的筆法體勢要通透貫連,最為緊要者是兩個單條要有渾然一體的美感。也即是說,不僅筆意一貫,字勢也應當以“對”的方式呈現,方為高格。這樣方能體現對聯本身的平仄音韻、詞性對舉的特徵。以此觀之,劉長龍的條幅對聯在字勢上似乎缺少了些許反向的變化,在字形的構造上,長形居多,若增益橫展,或生奇正縱橫對比之趣。

行書李煜《評書》中堂在晉韻中注入了更多的唐法與宋意,也許是受到李煜評書的啟迪,對歷史上諸多大家取法右軍得與失的辯證思考與實踐,力圖使自己的書寫在儲存既有規模的基礎上,將前人所失之“俊邁”“溫秀”“變化”“拘窘”“粗魯”“生獷”“俗”“體格”“狂”“驚急無蘊藉態度”等作為創作時的警省,並於書寫中時時回顧。故使得此作博涉多優,既雄且秀,字之大小輕重與緊結展拓,於自然流貫的書寫中不經意生成,少了許多刻意而為的奇正與疏淡,於茂密的章法中呈現整飭之美。劉長龍擯棄了形式上的花哨與繁複,也沒有刻意展示其兼擅多體,而是以一體之精熟顯示書寫之純粹。雖然作為創作主體的正文未能在既有的規格中完成,而是以小於正文字型的款識形式呈現,反而使得大章法有了新的變化。這是不得已而為之的補救,然在“補救”之後,似乎又導致真正落款內容的侷促,如指明出處的“李煜評書”及書寫者“長龍”一省再省,直逼下端底部。即便如此,也沒有鈐印的位置,致使兩印被逼藏於款字左側,應當說是有些許遺憾的。

他的另一件作品行草《錄舊作自論書俚句三則》中堂,應當是《錄舊作論書詩三首》,第一首講“個性”天真歸於“中庸高境”,第二首講取法高古要在用筆中鋒,第三首則談論墨法欲知五色之變。此作是在行書與草書之間切換完成的,其沉著痛快的用筆、輕重交織的線條與時而行書時而草化的結字,使得章法較之行書李煜《評書》中堂更加活潑。因其紙幅充裕,長短參差的正文與款識,大小懸殊的字構與分佈,凸現其空靈。細讀長龍的“俚句三則”實為絕句三首,前二首為七絕,後一首為五絕。“俚句”或表謙遜?然“詩”用“則”量化,顯然不夠嚴謹。“錄舊作自論書俚句三則”,“錄舊作”本身已表明是自己所為,後面再加上“自”字語意重複。第二首詩末句“情至淡處見風華”之“淡”誤為“膽”了,也是一憾!

書法是功夫與性情的完美結合,是節奏與韻律的自然天成,在這個意義上,強調“藝文兼備”對當代書家而言看似較高標準,實則是基本要求。“藝”是“技”的昇華,而“文”是文化修養的體現,雖非一定是詩詞,但有“韻”“意”“情”的文辭,對書法無疑具有催生作用。中國書協在全國大展徵稿啟事中常常有“提倡自撰詩文”的條款,倘能踐行這一條款,當代書法的時代特徵或可能在書與文中得到體現。

劉長龍 第七屆中國書法蘭亭獎獲獎作品

行書風月詩書聯

規格 230cm×53cm×2

楊吉平(山西師範大學書法學院副院長兼書法研究所所長、教授、碩士生導師):

“展覽體”書法並非一無是處,其最大的貢獻便是對技法的重視,這促使當代書法在形式上不斷向傳統迴歸。具體到行草書,當代書法人甚至試圖解決兩種筆法系統的和諧對接——內擫筆法體系的王羲之與外拓筆法體系的顏真卿的相互融合。劉長龍先生正是這種融合的一個探索者。

當然,劉長龍把握得相對較好的還是外拓一系的顏體書風。3幅獲獎作品,如果打分排名,行書李煜《評書》中堂當為第一,行書風月詩書聯當為第二,行草《錄舊作自論書俚句三則》中堂則為第三。排名前二者基本屬於顏體書風系列,而後者則屬於二王書風系列。

行書李煜《評書》中堂之所以排名最高,主要是其有足以打動觀眾的氣象。此作取法顏真卿,脫胎於何子貞,正文字字飽滿,雍容醒目,端莊而不失大氣,得顏魯公之精髓。顏體書法最易寫死,成刻板僵硬狀,故自古及今都有人反對學顏。劉長龍以何紹基筆法化解了這一弊端,故字形雖正而筆法跳蕩、字字生動,又不失顏體端莊雄偉之主格調,雖然到底沒有顏真卿端莊雄偉,但的確是端莊雄偉一路風格。在舉國崇尚軟媚書風的當下,這是何等難得、何等不易啊!尤其與一些繞過顏真卿直接取法何紹基的書法人相比,劉長龍的顏體功底之深是顯而易見的。其追根溯源,取法乎上,方法無疑是正確的。然此作落款則稍稍遜色,風格突然轉向纖美,尤其是“獻之俱得而失於”幾個字(“俱”字單立人旁寫成一豎,易與草書“謂”混淆,需要注意避免),陡然轉向二王,與正文的厚重不相協調。作者的用意大概是想變化一下節奏,但對比過於強烈是對整體風格的一種破壞。劉長龍先生不妨多看看何紹基的行書落款,或可避免這一不足。

劉長龍先生的行書對聯則簡潔明快。其用筆的節奏感、結字的生動感、風格的時代感都給人以入眼舒爽的印象。此作最突出之處則是其行筆的從容不迫及顏體外拓筆法所形成的字的張力感。除了首兩字“風月”稍顯鬆散、張力不足外,其餘幾字則均能收放自如,撐得開、收得住,其張力也能以輕鬆而富有彈性的書寫方式表現出來。其落款雖然有類似於行書李煜《評書》中堂的問題,但整體上的協排程要更好一些。

劉長龍行草《錄舊作自論書俚句三則》

中的“個”“萬”“同”“真”

其行草《錄舊作自論書俚句三則》中堂是一件內擫筆法與外拓筆法相互融合的作品。與前兩幅作品不同,這件作品二王是主格調,具體而言則是《書譜》風格佔了主格調,但其中夾雜了不少外拓筆法的字形,如“個”“萬”“同”“真”等字。整體來看,這是一件典型的“展覽體”書法,其秀媚纖麗與前兩件作品迥然有別,這難道才是作者的真愛?由此反觀前兩件作品,我們看見了字裡行間的軟媚來。顯然,作者缺乏何紹基的格局(也缺乏何紹基的金石之氣),更沒有顏真卿的雄邁。可見,外拓與內擫的結合,要麼道阻且長,要麼水火不容,書法同仁尚需努力探索。

另外,作者的自作俚句確實夠“俚”,說白了就是粗俗。作者不通格律倒也罷了,試問“最是高標乃中庸”是何等語?“手如麻”“練功”“膽處”“點線面”這種村語巷言、生造詞句如何能夠入詩?俚句也是詩啊!看看林鵬先生的一首俚句吧:“天下大道多歧路,迷途知返日已暮。白首一言公無渡,枯魚過河泣誰訴?”林先生這首俚句,除了不拘格律,誰能看出有半點俚俗之處嗎?還能說什麼呢?讀書吧。

劉長龍行書風月詩書聯

中的“是”“風”“詩”“為”“榻是嚴師”

慶旭(蘇州市書協副秘書長):

初看劉長龍作品,我還以為是劉宏衛寫的。我對劉宏衛的二王系作品面貌比較熟悉,因為若干年前的第五屆中國書法蘭亭獎我曾對他的作品進行過分析。我一直徘徊在對帖派的學習、研究與思考,也一直在一線教學崗位上,所以特別關注書法學習的實效,關注書家的專業成長,關注二王。當時分析劉宏衛作品的文章叫《把式與慣性》,有興趣的讀者不妨找來一觀。果真如此,則對劉長龍的評價幾乎可以被掩蓋掉。很明顯,劉長龍二王系作品與劉宏衛的作品大同小異,我不知二人間是否有影響與借鑑。當然,其間的差別還是有的,如放大書寫王羲之,如講求墨韻,再如一點一點地滲透碑意等等,這是劉宏衛所不在意的。這幾點都是在目前王系風格創作中有意義、有擔當、有實效、有啟示、有作為、有先吃螃蟹的意義。

放大書寫王羲之一直是難攻的課題。原因主要出在筆法上,一拓直下的內擫筆法與圓轉回旋的外拓筆法是動作迥異的兩大用筆體系,以王羲之和顏真卿為代表。二者的線形差異顯然在直形線和弧形線直觀的形貌差別上,但是技術動作顯然弧形線有更多外展、可變的先天優勢。一拓而下的直線型動作規定性太強,像機械操作般嚴謹,方向稍微走偏它的空間形式意味立刻發生變化。圓轉回旋型的筆法形勢符合人原生的自然狀態,一個“生”的系統,多以“圓形”出現,黃賓虹曾有筆法形勢太極圖,越想越有道理。機械的直形線靠有限的人力常勉為其難,所以難以放大,而自然的圓形線可以隨作者心意無限生髮。所以,凡巨書,比如流行一時的“廣場書”“地書”幾乎沒有二王系的。可以有顏真卿系,可以有狂草系,後二者都是絞轉為主的圓系、弧形。所以放大書寫王羲之起碼有兩點是可以借鑑的,一是融入碑意,一是結合顏真卿外拓筆法。

劉長龍有兩幅白宣作品顯然採取加碑、加顏的招數。3幅作品中的行書李煜《評書》中堂太過擁擠,王羲之與顏真卿的相融處於實驗階段,多數字顯得不知所措,這時候應該放慢速度,使線條沉下去,可惜作者又太快,看一下諸多飛白的刷筆就知曉了。另一幅作品結合《書譜》草體寫得活靈活現,能把結合《書譜》的二王放大書寫到這般境界應該是既有想法又有方法且取得實效的人,是個書道聰明人。不過在我看來,可讀性較大的還是那副行書對聯,行草書還是“尖”多了一些。我想,以此心智和實踐,兩年後劉長龍將會往渾融的方向發展。

對聯因為字數少,應該說幾乎所有的作者都會字斟句酌,不管採用的是何體勢。對王系進行變革,又是對聯,首先要大。劉長龍此作是以碑、顏的寫法來放大寫王羲之書法的。此時,注意點務必放線上條的厚度與長度(主要是弧線長度)上,而非精緻的起收筆的區域性形態塑造上,當然風格取向、主旨上對王系特定的體勢與構形規律還是要牢牢把握的。像下聯中的“是”字書寫心理即為此,雖然其“接筆”形式牽強,火氣十足。類似的還有開篇的“風”字,其轉折相連處的尖收尖入雖然被宏大端莊的氣象和灑脫的連筆所弱化,然其直白空泛的低技術處理方式是客觀存在的。它常常會引導那些對你正方向關注的書友們某種擔憂:這些簡單的技術末梢是不是你的常態,還是有意為之?須知它會影響到你的專業綜合素質。下聯起首的“詩”字雖無轉折,但其橫畫的收筆換鋒動作委實倉促。此副對聯除了成功地線上形上放大了王羲之,使之佔據足夠的空間而能以典雅氣息與雄壯的碑派相抗衡外,線上條內部質感、節奏、力度起伏和線條空間佈勢方面也是頗下了功夫的,極為精彩,特別是下聯“榻是嚴師”四字。順便說一句,應該不單單是材質問題使得一些筆畫末端處理未臻完善,像上聯的“一”字、“為”字內部橫畫收尾或者拖不動或者凝為一團,線條就不那麼耐人尋味了。

2022年《書法報》全年50期【訂閱有獎】

¥300

購買

張猛龍碑刻拓對勘

¥128

購買