去過多少次杭州,我已經記不清了。最近一次到杭州,先到訪嶽王廟隔壁窄巷裡的黃賓虹故居,再趕往楊公堤“花港觀魚”蔣莊內的馬一浮紀念館,一路皆是怡人曠景。

隱居湖堤十七載花港觀魚公園林木蔥蒨、碧水亭臺;南屏山西北方的小南湖畔、蘇堤映波橋和鎖瀾橋之間的蔣莊,湖光澄澈,山影逶迤。明代戲曲作家高濂在《四時幽賞錄》“蘇堤看新綠”篇章裡有“碧雲蔽空,寂寂撩人”的描述,用來比照馬一浮先生晚年寄居的蔣莊倒也合適。

這一帶銜山帶水,風光殊勝,清末民初時,引得權貴商賈、文化名流紛紛來此建私家莊園。計有鮑、杜、王、林等莊和澄、省、懷、春潤、逸雲寄各廬,及九芝小築、馬嶺山房等幾十處,其中尤以劉、郭、汪、蔣四莊遠近聞名。

蔣莊原名小萬柳堂,舊稱廉莊,是金石收藏家廉惠卿於1901年建造的,樣式頗染歐風。廉妻吳芝瑛與鑑湖女俠秋瑾素有交情,曾義結金蘭。秋瑾遇難後,吳芝瑛不避風險為她斂骨收屍,運回杭州西泠橋畔落葬,並修築“悲秋閣”及“風雨亭”以資紀念。這份名媛與俠女間的情誼,於艱難動盪之時益顯珍貴。清宣統年間,廉莊被轉售給桐油業大亨、馬一浮的弟子蔣國榜。新莊主在此廣植花木,易名蘭陔別墅,又稱蔣莊。《西湖新志》中記載:“在花港觀魚之南,無錫廉惠卿之別業。滄桑後以沒收聖因寺產,割得湖堤三畝有奇,堂基益拓,今(1921年)已售諸蔣姓矣。”1950年4月,一代儒學宗師馬一浮應蔣國榜之邀來此隱居,一住就是17年。

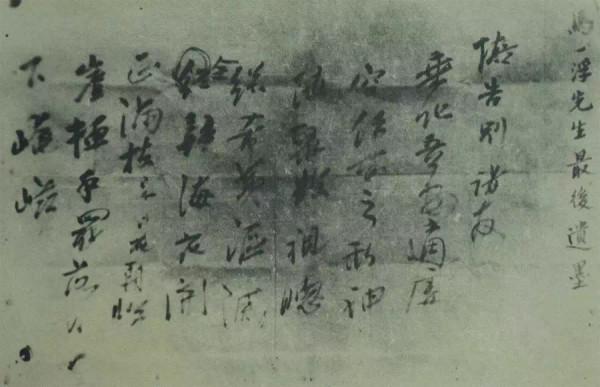

設於蔣莊內的馬一浮紀念館,由真賞樓、香巖閣、蠲戲書屋三幢中西合璧的小樓組成。館內展示有實物、圖片、手稿等文獻資料,介紹了馬一浮先生的諸項成就和人生歷程。登樓遠眺,所見正符合馬一浮先生所述:“臨水為樓,軒窗洞豁。南對九曜山,山外玉皇峰頂,叢樹蔚然若可接。”想來他對這個住所還是相當滿意的。馬一浮以“山水猶堪繼老莊,江湖道術猶可忘”的淡泊心態面對世事變遷,但他晚年的這段蔣莊歲月也因世事變幻而跌宕,回想起來,總令人感慨系之。

一幀幀溫暖的畫面馬一浮搬入蔣莊的時候,連帶把他創辦的智林圖書館編纂處也搬了過來。剛入住那會兒,除了讀書寫字、刻經治印,馬先生還常與弟子們逍遙杖履,尋山問水,過著林下高士般閒逸自放的生活。但他儒學泰斗的聲望,即便與世乖離,也不可能不驚動世人。

1952年春天,陳毅輕車簡從、專程來訪。行前,名宿謝無量曾提醒陳毅,見到馬先生須執弟子禮。想不到,陳毅到了門前,卻被告知“先生書件積案,微感勞累,正在休息,當去知會”。陳毅說:“不必驚動,我過會兒再來。”遂去花崗公園閒逛,再返回時已下起了雨。一問馬一浮仍未起,家人便請陳毅進屋,陳毅卻說:“未得主諾,不便遽入。”寧可立在簷下淋雨等候。《宋史·楊時傳》中有“程門立雪”的記載,而陳毅此番“馬門立雨”,也曾傳為美談。

賓主見面後,聊得蠻投機。一位是學問大家,一位是赫赫儒帥,話題也很廣博,從玄學、禪學、宋明理學談到詩詞書法的創作。當然,陳毅此行的目的,並不只是問學,而是敦請馬先生出山。馬先生雖志不在廟堂,且抱著終身不仕的態度,打算“鬻書代勞”以維持晚年的生計,但還是被陳毅的真誠所感動。他同意受聘為上海文物保管委員會委員,翌年又出任浙江省文史館館長一職。

馬一浮還專門為這次會見賦詩一首,僅錄兩句如下:“不恨過從簡,恆邀禮數寬。”寥寥10個字,把陳毅的低調和自己答應出山的原因道明瞭。後來,兩人還有過數次接觸。陳毅某次視察西藏回廣州嶺南休息時,特意邀請馬一浮前去遊覽、療養,馬一浮作五律《遊嶺南歸書所感答湖上諸友問》以紀遊。

更高規格的來訪發生在1957年4月。周總理和浙江省省長沙文漢陪同來華訪問的蘇聯領導人伏羅希洛夫,沐著春風漫步蘇堤,並特意步行到湖畔蔣莊。兩國領導人共同上門拜訪一位74歲高齡的學者,這是十分罕見的。據說,周恩來和伏羅希洛夫那天先在花港公園的曲橋觀魚,再到牡丹亭賞花,後穿過小南湖邊長長的花廊到達蔣莊香巖閣前。總理詢問馬老在不在家,馬一浮身著長衫、由蔣國榜攙扶著下樓迎接。總理向伏羅希洛夫介紹說:“這是我國當代唯一的理學家。”伏羅希洛夫對長髯飄飄的馬一浮肅然起敬,問道:“您(現在)研究什麼?”馬先生答:“讀書。”伏羅希洛夫又問:“您(現在)幹什麼工作?”馬先生的回答還是“讀書”。這是一次短暫而愉快的涉外會見,最後周總理提議眾人在真賞樓前來張合影,為這次拜訪畫上圓滿的句號。

1963年,馬一浮80歲壽辰,在當時國家財政比較困難的情況下,周總理批撥1萬元作為先生頤養天年、著書立說的特別款項。同年,被豐子愷贊為“中國書法界之泰斗”的馬先生在赴北京參加全國政協會議之際,將歷年所作357件書法精品悉數捐出,第二年又捐出家藏唯一一幅宋畫。周總理提議舉辦“馬一浮書法展覽會”併到場觀展。

第二年冬天,馬一浮最後一次到北京參加政協會議,毛澤東和周恩來共同接見和宴請全國政協委員中花甲以上的老人,其中就有馬一浮。毛主席特地請馬先生坐在自己和周總理之間,陳毅、粟裕、陳叔通等人陪同。宴席開始之前,面對馬一浮、陳叔通等耆碩,毛澤東不要服務員來擺放餐具,而是特地讓年紀較輕的粟裕來擺放餐具,以示對他們的尊重。以上所列,就像歷史的截圖,凝固了一幀幀溫暖的畫面。

有人很為馬一浮無後而嘆惋。馬一浮17歲娶妻,3年後夫人湯潤生離世,他未再娶,可謂“娶一而終”。關於此歷來存有四種說法,在此只列舉陳星所著《隱士儒宗馬一浮》一書中豐子愷先生的說法:馬伕人懷孕時正值馬一浮為父親守喪期間,恐不孝有違禮教,故用墮胎藥,不想馬伕人服藥竟死。馬一浮時感愧疚,遂矢志不復娶。以豐子愷先生的佛學素養和為人品格,且面對自己的“師祖”(豐子愷的老師弘一法師視馬一浮為良師),在如此問題上想必不至於打誑語,故此說應有較高的取信度。馬一浮喪妻時,處弱冠之年,後來一心撲在讀書和做學問上,曾有不少人勸其續絃,最起碼也得收養一個孩子,馬一浮卻說,孔子子孫是濂(周敦頤)、洛(二程)、關(張載)、閩(朱熹),而不是衍聖公(指孔子嫡長子孫)。此話一出,別人也不好再置喙了。

至於馬先生的文人風骨,也是有口皆碑的。早在1912年,馬一浮應蔡元培之邀出任教育部秘書長,但不到兩週即以“不會做官,只會讀書,還是回西湖”為由辭官。馬一浮的岳父湯壽潛出任浙江都督,他這個女婿非但沒有借權謀私,反而閉門不出,一心鑽研義理考據之學。後來蔡元培再邀馬一浮去北大任教,馬一浮以“古聞來學,未聞往教”八字電文拒絕邀請。我只能說,別人或有假清高,而馬一浮是有真傲骨。

馬一浮自認一生有“三好”:好讀書、好友朋、好山水,可見志不在名聞利養間。倘論馬一浮的淵博,除了精通哲學、文學、佛學,僅憑他年輕時在文瀾閣研讀過《四庫全書》的大部分一事,在近代學者中並無第二人。弘一法師曾對豐子愷說:馬先生是生而知之的,假定有一人自打生下來每日讀兩本書且能背誦,那麼到馬先生這個年紀,所讀的書還不及馬先生多。我每每想起弘一法師這番話,總能生起泰山北斗、仰之彌高、歎為觀止之感。馬一浮曾創辦復性書院,訂立“主敬、窮理、博文、篤行”的學規,認為“國家生命所繫,實繫於文化”。晚年的馬一浮孜孜矻矻,兀兀窮年,以傳播儒家經典為己任。他的晚年著述並不太多,卻詩作迭出、格高調奇,這與陳寅恪先生的晚境有所相似。馬先生曾言:“後人有欲知我者,求之吾詩足矣。”是啊!學問者,志業也,唯有詩,才可安放靈魂。

馬一浮的一生,無所利交,唯以道合,可謂踵武前賢之志,靡不寢饋於學。他在蔣莊度過的晚年歲月,雖於個人境遇上有瑣尾流離之感,卻也顯得非比尋常。今思其風,弗能忘懷。

欄目主編:黃瑋 文字編輯:欒吟之

本文圖片均來自中國書法網

來源:作者:喻軍