(一)

中秋到了。雖然一個人過,倒也不必悲悲切切。昨晚就和章、陳約好,今天出門走走。為了防止淋雨,我們以看古蹟為主,重點探尋歷史。

(二)

我提議首先看法源寺。

知道這個寺廟,是因為李敖寫過《北京法源寺》一書。我倒沒有看過這本書,李敖的書我大抵沒有看過。不過他的電視節目原來看過不少。文人上電視,確實不一樣,妙趣橫生。

他的經歷我是知道的,他的狂傲我也是知道的。還有,李教一直揶揄前妻胡茵夢,很多人覺得他做得過分。胡茵夢大概說:我早就放下了他。似乎李敖放不下胡茵夢似的。我並不這麼認為。

李敖和胡茵夢交惡,是因為胡還是李妻的時候,便替告李的人作了不利於李的證。這個事實,他們沒有爭議。於胡,這是道德。於李,這是英雄背後被捅的刀子。枕邊人不能只講道德,有閱歷的人都懂,歷史也有慘痛的教訓,最近的也才過去不到五十年。如果有誰縱論大義滅親的道德,那一定很偽善。以我的見識,要求別人大義滅親的人往往只是要求別人大義滅親,自己卻不幹。李敖對三毛和金庸的偽善都不容忍,何況枕邊人傷害自己的偽善?

我贊同,為至親隱,直在其中。有些真話是說不得的,如果不肯說假話,還可以保持沉默,這本身就是正義,而且是比金子更珍貴的正義。

中秋是團圓的日子,一個人在外,特別想念家人。但我要去法源寺,便想到李敖,便替李敖感到不值。胡茵夢根本就不值得懷念、不值得留戀。她的行為確實應該被揭批,以免她拿著偽善的道德欺騙世人、敗壞風氣。

李敖說,美人如廁也不美。有人說這是刻薄,但我看到了隱痛。沒有接觸,便很難發現美的後面隱藏的醜陋。

題外話說的太多。當然中秋想這些也不算太離譜。但還是回到我們的計劃吧。

李敖這麼狂傲的人,都以北京法源寺為題寫書,那這個寺廟一定有點來頭。這趟到北京,我計劃首選看法源寺。可惜網上多次查詢,顯示的都是暫停開放。馬上要離開北京,大機率中秋是這趟北京的最後節假日。本以為沒戲了,不抱希望地開啟地圖一點,顯示休息中,那就是已經開放,太令人高興了。

(三)

今天一出招待所,便覺得秋日晴好,滿街亮堂,一掃前兩天的淫雨陰沉。

前兩天,我冒雨遊覽奧林匹克森林公園和地壇、日壇、月壇公園。說是遊覽,心情並不怎麼開朗,秋雨可以澆滅任何熱情,我也就變成了純粹的為打卡而努力行走。

今天這樣晴好,真值得出門,特別是對於我們這些獨過中秋的異鄉之客。

小章上網查法源寺的資料,突然說:我的乖乖,法源寺竟然有一千三百多年的歷史。他之前一直說,北京的歷史很豐富,可還是不夠長,我們看到的都只有五六百年的歷史。

就我們這個民族的尿性,對前人總是不太尊重,在焚啊拆啊掠啊挖啊的幾通操作之下,真正具有五六百年曆史的原物已經屈指可數,大多隻是頂著歷史曾經的名字。但是這話我沒有說,因為沒必要說。今天團圓,講究和氣。

於是我說:感謝我吧,一下子就幫你把北京的歷史往前推了六七百年。

他說:是啊,今天的收穫太大了。

我回:今天就你的收穫最大。

小章愛書法、愛音樂、愛歷史,尤其對啟功的字著迷,看到他的題詞必拍照,並且樂觀開朗。我們四處遊玩,他經常有收穫。所以我總說他的收穫最大。

前面那些話我們肯定說過,但具體在什麼地方什麼時間說的,我記得不太清楚,或者說也不需要寫的特別清楚。我清楚的是這些話我們確實都說過,並且有的說過好幾回。

法源寺為唐太宗李世民提出興建,完工於武則天通天元年即696年,初名憫忠寺,中間曾名順天寺、大憫忠寺、崇福寺等,雍正十二年被定為律宗寺廟,正式改為法源寺,乾隆御書“法海真源”匾額仍懸掛在大雄寶殿之上。

回顧這些,並不是想掉書袋。名字改來改去,無非是誰說了算的問題。

乾隆說法海真源,便是法海真源嗎?他懂法海真源嗎?當時的人當然不敢問,甚至不敢生出存疑之心。時過境遷,現在的人也懶得問。乾隆賜御書,合寺共歡欣。佛教經義不把皇帝當回事,但寺廟必須把皇帝當回事,甚至當成天來看待。於是御書匾額高懸大雄寶殿,不止普通訊眾得從下面走進走出,便是得道高僧也不例外,到此都得低頭,或者抬頭瞻仰,這就是權力的厲害之處。這裡的矛盾頗令人玩味。

法源寺內文物較多。但我沒有慧眼,只是胡亂一看。很多石碑修修補補,有的大塊脫掉石皮,有的水泥補跡猶如臉上疤痕扭結,連我這個外行看得也不免痛心疾首。尋了一個工作人員請教,他說都是幾十年前破壞的,後來找回來修復的。這樣的情景我一再遇到。小說《白鹿原》白家祠堂碑石也有這段經歷,白家修補的願望是,留著碎痕,讓人學會敬畏。而我以為這只是美好的願望。我們這個民族,總想為後人留東西,人人都喜歡留點東西給兒孫。按道理來說,這些東西一代一代積攢下來,應該多得不得了,然而實際上卻是少得不得了。究其原因,當然有外敵擄掠的因素,但更多的還是毀於我們自己手上。因為,我們不僅喜歡留點東西給兒孫,而且還喜歡毀損祖先留下來的東西。

後來我們從太廟出來,走在南池子大街上,兩邊都是低矮的衚衕,有些屋簷我觸手可及。如果一個一米八的大漢住在這裡,在房內,我想他永遠也伸直不了腰。當然如果要抬槓,他也可以屈著雙腿。但是不管怎麼說,他在房間裡永遠都不可能舒展的站著。假如把這些衚衕和城牆作比較,我以為城牆的儲存價值應該遠遠超過衚衕。然而現在只能儲存衚衕。我說這些,並不是看不起衚衕,這些衚衕肯定很有價值。但我想,凡事總是可以作些比對。

(四)

從法源寺出來,小章有所感言:周哥,到這裡靜靜心真好,看到別人虔誠,自己也受感染。不過啊,道教是什麼,我的總結就是兩句話,第一句話是道法自然,第二句話是道生一、一生二、二生生、三生永珍。那麼佛教呢?

我想了想說:我還真不知道怎麼說。

我又想了想說:簡單的說,佛教就是解脫痛苦的不二法門。生老病死,一切煩惱,都是痛苦,我們都要放下。經常來來這種地方,嘗試著放棄執著,放空心靈,放過自己,對我們會有些好處。

小章又說:道教和佛教都講無為,意思應該差不多吧?

我說:道教的無為是無為無不為,指的是順其自然,讓人自然而然少掉慾望。而佛教的無為是不為而無為,開始要強制禁慾,帶有很強的主觀能動性。

我的話沒有什麼邏輯,也不知道小章接受不接受。不過今天是個團圓的日子,他大約也不想和我爭論。

於是他說:清靜好啊,到這裡清靜一下好。

我突然想起以前看到的一段話,於是擇要說給他聽:送你三個jing字,靜止的靜,淨化的淨,境界的境,首先讓心緒平靜下來,接著嘗試淨化自己的內心,然後提高自己的心境,這便是修行了。

他想了想說,三個jing字好。

於是我們又說,小章今天的收穫最大。

(五)

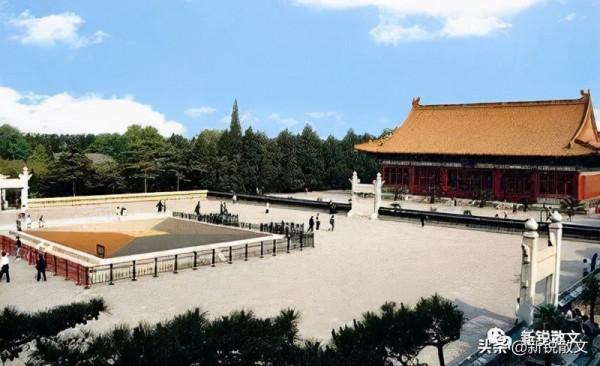

我們接著看社稷壇和太廟,粗略瞭解左祖右社的相關祭祀常識。

社稷壇在中山公園,太廟在勞動人民文化宮。社稷壇和太廟,中山公園和文化宮,這兩組名詞誰強誰弱,誰包含誰,這裡面的變化易位也耐人尋味。

中山公園和文化宮之前我來過,但那是夜遊,況且太廟我沒進去。這次補遊,我們不在外面耽擱時間,直指核心,直插社稷壇和太廟,不免拍照一番,感嘆一番,流連一番。

然後到太廟北側護城河邊,找了一把長椅坐下,蒼蒼翠柏為我們提供蔭涼,此時正是午後兩點左右,習習涼風吹得斯人慵懶。護城河的對面是故宮東門外,我們剛剛從那裡走到這裡,在那裡向這邊拍照,現在又在這裡向那邊拍照,在這裡看那邊的熙熙攘攘。我想到剛剛在對面說,我們每一步踩的都是歷史,我們在踩著歷史前進。小章回應,這裡每一步都有冤魂,不知道多少冤魂。

現在,我們忘記歷史,忘掉冤魂,坐在這裡小憩,享受蔭涼和微風,幾百棵古樹陪著我們,時間變慢,空氣緩緩,坐在這裡,我們一動都不想動,如果允許鋪地毯,我準倒頭就睡,啥事不管。

(六)

時間還早,我們又向火神廟出發,據說那是一個比北京城還早的地方,因為先有火神廟、後有北京城。火神廟的傳說和介紹極好,不然我們也不會來。

法源寺與火神廟在紫禁城的一前一後,又是一佛一道,似有一陰一陽、一動一靜之感。法源寺是剋制的,小聲的,幽靜的。火神廟是煙火的,肆意的,鼎沸的。在法源寺你要壓著嗓子說話,在火神廟你可以拉開嗓子聊天,不大喊大叫就行。法源寺剋制出幽靜,火神廟肆意出煙火。在這裡可以抽籤,問問吉凶。但我不想抽籤。

前文我說解脫痛苦,其實我真正的看法是,痛苦正是人生的必備,該有的一點也不會少。我知道,生命是一場體驗,體驗多痛苦。王小波說,人的一切痛苦,本質上都是對自己無能的憤怒。越是理解這句話,我越不想逃離痛苦。相反,我享受這種痛苦,痛苦讓我豐富。大學畢業後,我不再算命。生命的樂趣在未知,在求索,在痛而後快。什麼都知道了,還奮鬥什麼?

(七)

出了火神廟,我們順著前海東沿漫行,走過前海走後海。

左前方傳來輕鼓和民歌。循音而行,轉過一叢綠化帶,便看到三個中年人拍手鼓,他們面朝東南,和海堤同向。我們在他們左側找了塊石頭坐下,三面已經圍有二三十人,還有一面是海。其實我見過這仨人,那時他們在前海東堤,周圍也有二十來人。

姑娘從南邊走來,上衣釦一粒釦子,短褲超短,腿又細又長又白又直。她左手拎啤酒瓶,七兩的;右手拿手機,邊走邊拍。她從我和鼓手的中間翩翩走過,腰離我的臉最近的時候不到半尺,那裡也是裸露的,腹部平坦緊緻,但我沒好意思細看。她的鏡頭始終對著鼓手。她走過去兩三米,然後停下腳步,轉過身子,站在鼓手身後,鏡頭向四周擴張。

我碰了碰小章,指一指她裸露的白晰的大腿。我說,真羨慕那女孩,一手抓酒瓶,一手拿手機,生活肆意地詩意著。她拿手機的右手與堅挺的胸部平齊,她的左手自然微屈下垂,啤酒瓶挨著裸露的大腿,享受著情人躺在一起才能享受的待遇。

其實我剛才指的是啤酒瓶,只是看起來象是在指大腿,似乎有點不雅。女孩似乎也看到了我的手勢,後來小章說,但她沒有翻白眼,反而似笑非笑地牽了一下嘴角。我不知情,也無所謂。我戴著口罩在微笑,這個片斷讓我愉悅。

很快她就走了,輕而易舉的走了,拍夠了就走,走向西北。

一曲拍終,我們也起身繼續沿堤前行。

突然,一個上身只著抹胸的女孩撲入眼簾,接著是剛才拎酒瓶飄過的女孩,接著是又一個拎酒瓶的女孩。這是一群女孩,大約六七人,上衣都是白的。她們大多靠著堤欄,姿勢各異,三兩相對,右手都舉著手機,卻不一定看手機。秋風輕撫她們或長或短的秀髮,帶起稍顯凌亂的輕舞,張揚的青春向四周飄灑盪漾,引來各種各樣的目光。我分明看見她們瓶對瓶交頸一碰。

那一刻,我很想和她們打個招呼,揮揮手說:嘿你們好。然後請求加入她們,和她們一起,左手酒瓶、右手手機,無所事事地享受著秋日午後暖陽,眼睛不羈地亂掃亂瞄,旁若無人地抿抿酒瓶、拍拍照片,看別人,也被別人看,無需在意別人的防備,也不在意別人的目光,開心了就放肆地大聲歡笑,快樂地度過中秋,直到夜幕四沉,直到華燈稀落,直到身疲意乏,然後揮手作別、踏月歸家、酣然入睡。

然而我沒有,我甚至連口罩都沒有摘下來。我是男人,她們是女人。我是大叔,她們是少女。我油膩世俗,她們純真靚麗。當我說申請加入她們的時候,她們是斥罵呢?還是嘲笑呢?還是婉拒呢?還是欣然接納呢?即使接納了我,她們還能盡興地繼續嗎?

我不敢想象這些,腳步如常,輕輕地越過她們,把她們拋在身後,拋得越來越遠,直到看不見。

(八)

回到招待所,我開始編記:

看法源寺、社稷壇、太廟、火神廟和前海後海。以紫禁城為中心,左祖右社,前佛後道。看似一祭祀、一信仰,實則都是關於信仰的場所。你有什麼樣的信仰,便過什麼樣的生活。結合昨天走的天地日月四壇,如果探求信仰,北京不出三環,至少有八個地方可以解決心靈安放的問題。當然不止八個,還有法華寺、廣濟寺、孔廟等諸多地方。這是繼政治、金融、教育、醫療之後的北京第五大優勢:心靈撫慰。

這是我的發現。

當然不是發現古北京的劣勢,而是發現新北京的優勢。

(九)

開始記憶之前,我就近買來月餅,吃完工作餐便回到房間,擺上零食,斟滿美酒,拿起手機,開始過起記錄的中秋。此前,我已經度過一個行走的中秋。

作者簡介:秋夢悄醉,江西遊客遊西江,工作之餘喜胡想。