正視農民工迴流帶來的近憂和隱慮,實現新型城鎮化、鄉村振興和縣域經濟的協同發展

由於大城市和縣域的物價差異,迴流農民工的個體福利短期內未必降低,但由此帶來的宏觀層面收入和消費的增長壓力仍不容小覷。圖/視覺中國

文|卓賢 楊修娜

疫情使不少農民工從發達地區迴流到家鄉就業。農民工迴流並非原流入地就業需求不足所致,縣域經濟發展和“舉家城鎮化”高成本是主因。這一趨勢有利於鄉村振興和縣域經濟的發展,但也要關注本地農民工比重增加帶來的勞動力市場錯配、就業不飽和、不穩定以及收入增長放緩等問題。

一、農民工跨省迴流和本地就業半徑擴大的新趨勢

農民工總量規模基本恢復到疫情前水平。2010年以來,農民工總規模擴張速度放緩,同比增速從2010年的5.4%下降到2019年的0.8%。根據國家統計局資料,受疫情影響,2020年農民工總規模首現下滑,當年有517萬人退出了就業市場,農民工總量下降到2.86億人。但整體而言,由於中國疫情較早得到了有效控制,農民工就業並未受到較大沖擊。全國農民工監測調查結果顯示,到2021年二季度末,外出務工農村勞動力人數比上年同期增長2.7%,規模僅比2019年同期略微減少了15萬人;外來農業戶籍人口失業率為4.7%,同比降低0.8個百分點,比同期全國城鎮調查失業率總體水平還要低0.3個百分點。

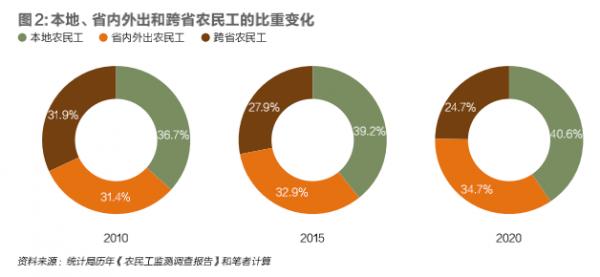

跨省農民工迴流趨勢加強,超四成農民工在本鄉鎮內就業,近四分之三農民工在省內就業。近十年來,跨鄉鎮就業的外出農民工增速一直低於本地農民工,外出農民工比重從2010年的峰值63.3%下降到59.4%。其中,跨省農民工的迴流尤為明顯,其比重從2010年的31.9%持續下降到2020年24.7%,目前近四分之三農民工在省內就業。跨省農民工的絕對人數出現下降始於2015年,2015年-2019年下降了359萬。疫情加速了跨省農民工的迴流,2020年跨省就業農民工比上年減少456萬人,超過了此前五年的下降總和。相比之下,2020年在戶籍所在鄉鎮就業的本地農民工只微降了51萬人,規模為1.16億人,佔比達到40.6%,成為穩定農民工就業的重要力量。

主要勞務輸出地農民工迴流趨勢明顯。2020年,從東部、中部、西部和東北地區輸出的跨省農民工分別比2019年減少了102萬、209萬、134萬和11萬人。從迴流目的地看,中部地區農民工主要回流到本縣域內,西部地區則主要回流到省內中心城市,如成都、西安和貴陽等。以公佈農民工結構資料的安徽省為例,2020年安徽前往省外打工的農民工下降了100萬人,而在省內新增的89.9萬農民工中,本鄉鎮就業、鄉外縣內就業和縣外省內就業的比重分別為52∶36∶12,農民工從省外迴歸到縣域的趨勢較明顯。

本地農民工就業半徑從“鄉鎮”延伸到“縣域”。雖然在全國範圍內農民工出現了就業半徑下降的趨勢,但本地農民工的就近就業範圍卻有所擴大。基於上半年對20餘個行政村的實地調研,我們發現得益於鄉村公路和縣域公交系統的發展,農民工“離土不離鄉”的範圍有所擴大。類似於大城市周邊的衛星城,不少農村也出現了“睡村”和“兩棲農民工”現象:即不少農民工白天跨鄉鎮就業但在晚上返回農村家中,或一週中的工作日在縣城就業但週末再回村居住。電動車成為本地農民工最主要的通勤工具。我們透過對樣本村落晝夜用電戶數以及工作日和週末用電變化的觀察,也映證了由實地訪談獲得的直觀印象。

根據現有統計標準,本地農民工是指“在戶籍所在鄉鎮地域以內從業的農民工”。在原有統計口徑下,上述跨鄉鎮工作但回村居住的農民工,歸屬於在本鄉鎮之外就業的“外出農民工”。但其就業範圍和生活圈仍以農村住宅為軸心,他們是實質上的“本地農民工”。因此在現實中,還有不少遊離於現有統計口徑之外的本地農民工。仍以安徽省為例, 2020年安徽省農民工共1967.4萬人,其中本鄉鎮就業農民工為625.2萬人。根據國家統計局安徽調查總隊的資料,該省鄉外縣內就業人員為248.5萬人,如果以縣域為界重新定義本地農民工,新口徑本地農民工規模已達到873.7萬人,比2019年增長了10%。

二、縣域經濟發展和“舉家城鎮化”高成本構成迴流的引力和推力

農民工就業正經歷從發達地區向家鄉迴流的區域再配置,這一過程因疫情暴發而加速,但並未因疫情穩定而放緩。農民工持續迴流不是發達地區就業需求下降所致,而是縣域經濟發展的“引力”和舉家城鎮化成本高昂的“推力”共同作用的結果。

農民工迴流並非發達地區用工需求下降所致。去年下半年以來,在全球疫情推動製造業訂單迴流國內的背景下,中國中低端勞動力市場用工缺口明顯。根據人社部資料,勞動力市場用工缺口從2020年四季度的92.9萬人上升到2021年一季度的105.5萬人,歷史上首次突破100萬關口。當前最緊缺的前100個職業多為農民工崗位,其中有42個屬於生產製造崗位,比2019年同期多出6個。招不到人的企業以加班的方式應對用工短缺。根據對2000餘個國家級和省級開發區就業時長的分析,重點園區工人的日均工作時間比2019年同期延長0.25小時。其中,外省農民工下降最多的廣東,其工人的日均工作時長比2019年同期增加0.44個小時。

一方面,縣域經濟發展成為農民工迴流的“引力”。近年來,交通基礎設施完善、區域間產業轉移和脫貧攻堅工程的實施,推動了傳統勞務輸出地的縣域產業發展,吸引不少農民工主動返鄉就業。另外,一些在外積累了資金、技術和市場渠道的農民工返鄉創業,並透過鄉鄰關係召回了在外務工的同鄉。受疫情影響,2020年中國市轄區新註冊市場主體比2019年減少4.7%,而縣域地區(含建制鎮和鄉村)新註冊市場主體比2019年多增13.2%,為迴流農民工創造了大量就業崗位,拓寬了農民工就業的空間選擇。

同時,平臺經濟的下沉為小鄉鎮創造了大市場。2020年,全國新增網民中約75%來自農村,當年農村網民增量相當於前五年農村網民總增量的近兩倍。加之農產品價格總體呈現上漲趨勢的因素,2020年全國淘寶村數量同比增長26%,淘寶鎮數量增長57%。根據我們對頭部招聘網站的調研,2020年以來,縣域經濟和鄉村產業對農業無人機操作、短影片製作、電商線下銷售、農產品品控等新形態就業崗位需求增長較快。

另一方面,“舉家城鎮化”的高成本是農民工迴流本地的主因。雖然大多數城市放寬了農業轉移人口的落戶門檻,但農民工仍面臨著住房、教育和養老等市民化的高成本,難以實現“舉家城鎮化”。基於對農民工的年齡結構分析,我們發現農民工迴流的拐點出現在30歲和55歲。

第一個年齡拐點是農民工婚育高峰期。根據我們在河北和山東等地的調研,由於青年男女比例失衡,農村青年男性結婚需要準備價值100萬-120萬元的住房、汽車和彩禮“新三大件”,其中住房價值在80萬-100萬元之間。在縣城購房對農村家庭來說已勉為其難,在一二線城市購房成家對絕大多數農民工則高不可攀。處於30歲-34歲婚育高峰期的農民工,跨縣外出打工的比重比年齡在30歲以下的農民工垂直下滑了18.3個百分點。對於年齡大於30歲的女性農民工,其外出打工的比重比30歲以前更是下滑了25.4個百分點,其背後的邏輯是回鄉生育和照看子女的家庭分工。

第二個年齡拐點出現在農民工父母高齡失能期。大規模的快速城鎮化導致農村人口年齡結構異化,傳統的農村家庭養老和照料方式面臨挑戰。第七次全國人口普查資料顯示,農村60歲以上的老齡人口比重(23.8%)遠高於城市(15.8%)。我們發現,在55歲以上的農民工群體中,只有43%在本縣之外就業,比30歲-54歲群體又明顯下降了8.7個百分點。據我們訪談了解,當在農村的高齡父母出現失能,外出農民工夫婦中收入較低的一方往往會返鄉,在縣域範圍內就近就業,以兼顧照料老人。根據58同城的資料,2020年計劃在疫情後調整工作狀態的職場人中,36.5%選擇在家鄉發展,主要就是為了方便照顧父母。另外,農民工子女還面臨在流入地就讀高中難的問題,一些特大城市只向農民工隨遷子女開放中等職業學校,部分城市的重點高中不對隨遷子女開放。中高齡農民工返鄉,除了照料失能老人,不少還承擔著看護留守家鄉第三代的職責。

三、農民工迴流本地的近憂與隱慮

農民工持續迴流造成了勞動力市場的空間錯配。從實地調研來看,不少在疫情之後回鄉的農民工從事建築、裝修、搬運等“零散工”崗位,工作時間不飽滿、收入不穩定、勞動保護差,勞務輸出地難以發揮持續分流就業的作用,部分農村勞動力處於閒置狀態。與此同時,發達地區的外來農民工總量下降明顯。2020年在東部地區就業的農民工比2019年減少568萬人,降幅為3.6%。其中,在京津冀、江浙滬、珠三角等發達地區就業的農民工分別比上年減少132萬、212萬、195萬人。即使今年實施了“就地過年”政策,目前重點城市特別是作為製造業重鎮的珠三角地區缺工現象仍較為明顯,普工的勞動力成本上漲較快。勞動力市場的空間錯配,削弱了中國吸納製造業訂單迴流的能力,限制了今年經濟增長的潛力。此為農民工持續迴流的近憂。

從中長期來看,農民工持續迴流還有可能造成機器替代、勞動降級和收入增長停滯。農民工迴流和“機器換人”互相強化,勞動密集型崗位面臨永久性下降。疫情導致普工和初級技工缺口拉大,倒逼企業投入大量自動化裝置替代人工生產。長期以來,由於用工成本上升、季節性用工短缺以及對提升生產效率的內在需求,企業一直在推動人工生產向機械臂、真空吸力、機器視覺系統等自動化場景轉變,以保持生產的持續性和穩定性。根據筆者在江蘇、安徽等地調研,一箇中型機械臂的成本約為三名工人一年工資,但能替代六人的工作量。高資本投入的“機器換人”原本是一個長期、漸進的過程,但疫情衝擊讓這一替代過程大大提速:2020年中國工業機器人產量超過23.7萬臺,同比增長19.1%,明顯超過往年的增速。與此同時,2020年,全國從事製造業的農民工比上年下降了170.2萬人,同比多下降92.1萬人,連續第五年下降。從事製造業的多為中高齡的低技能農民工,一旦家鄉地區就業機會減少,重新外出打工的農民工將面臨原有就業崗位被機器永久性替代的局面。

迴流農民工存在勞動技能相對降級的可能。農民工在發達地區就業,除獲得有形的物質收入,還透過“幹中學”積累先進裝置的操作技能,獲得無形的人力資本增值。疫情加快了發達地區製造業、建築業乃至生活性服務業的自動化程序,降低了對低技能勞動力的需求,企業需要更多能運算元字化裝置的中高階技工。農民工退出發達地區就業市場,回鄉從事對技能要求不高的零散工種,其技能增級的程序被打斷。隨著疫情期間數字化技術的滲透,企業對普工和低技能工人的需求降低,對掌握自動化裝置操作、維修乃至程式設計的高技術工人需求上升,迴流農民工的人力資本面臨貶值壓力。迴流本地的農民工以受教育水平較低的中高齡為主,技能學習能力較弱,而且較高質量的職業教育資源目前仍主要分佈在發達地區,農民工不容易在家鄉地區獲得中高技能的學習機會,一旦家鄉地區就業形勢發生變化,難以透過技能升級適應發達地區升級後的用工需求。

農民工群體的絕對收入將因迴流而下滑。根據國家統計局資料,一名外出農民工月工資收入為4543元,比本地農民工高出26%。當一名外出農民工迴流為本地農民工,其年收入將減少10373元(考慮到春節返鄉因素,我們將農民工一年打工的時間設為11個月)。以2019年的農民工結構為參照,2021年農民工群體將因迴流而少增收535.1億元,農民工整體收入增速將損失0.7個百分點。同時,由於縣域經濟短期內增加了大量農民工,形成勞動力供大於求的局面,還會進一步擠壓本地農民工的收入。由於大城市和縣域的物價差異,迴流農民工的個體福利短期內未必降低,但由此帶來的宏觀層面收入和消費的增長壓力仍不容小覷。

四、應從“以人為核心的城鎮化”升級為“以家庭為核心的城鎮化”

農民工迴流給家鄉帶來了勞動力、資金和技術,對啟用縣域經濟和促進鄉村振興有積極意義。當然,我們也要正視農民工迴流帶來的近憂和隱慮,實現新型城鎮化、鄉村振興和縣域經濟的協同發展。

短期之舉,應消除資訊不對稱以解決勞動力市場的空間錯配。充分發揮網際網路對就業的撮合作用,鼓勵網際網路中介建立農民工就業的類“淘寶”平臺,吸引各類用工企業、就業中介機構和各級地方政府入駐其中,提供實時有效的就業崗位資訊,疏通農民工外出流動渠道。透過“校企合作”“訂崗實習”等方式,提高職業教育和技能培訓的普及率和針對性,特別要針對農村初中畢業生和高中輟學生設定職業培訓課程,讓更多年輕農民工擁有數字化技能,提升農民工的人力資本。

中期而言,應推動縣域經濟發展和鄉村振興協同共振。在新型城鎮化和鄉村振興戰略中,縣一級處在承上啟下的關鍵環節,要以提升縣域產業內生增長能力為重點,發展綠色食品、服裝加工、旅遊等勞動密集型產業,讓就近就業的農民工留得下、穩得住、富得起。同時,應以提高農村產業附加值為導向,繼續深挖農業多種功能,提高農產品加工深度和附加值,補上技術、品牌、物流、營銷等農業產業鏈短板,推動農業與鄉村旅遊、康養等產業融合發展,儘可能地將依託農業農村資源發展的二三產業留在縣域,讓返鄉農民工更多分享產業增值收益。

長遠來看,必須推動“以家庭為核心”的新型城鎮化。要實現企業用工需求和農民工就業的穩定性,光是推動農民工個人的市民化是不夠的,新型城鎮化應從“人的城鎮化”進一步升級為“家庭的城鎮化”。一是建立住房類財政轉移支付規模與農民工舉家遷徙數量相掛鉤的機制,將進城農民工家庭同等納入住房保障體系。二是推進農民工隨遷子女入學待遇同城化,可考慮按“在當地連續受教育年限”擴大農民工子女高中階段入學比重,並推進異地高考制度改革。三是推進農村養老服務業和農村養老基礎設施建設,讓農民工從照料老人的重務中解放出來,並根據農村勞動力季節性閒置的特點,探索“農村養老銀行”的互助模式。還應完善不同地域、不同養老保險制度之間的銜接,最大限度地將已退休的農民工群體納入城市社會福利體系中,讓留在城市的高齡農民工也能享受到應有的養老保障。

(卓賢為國務院發展研究中心發展部副部長、研究員,楊修娜為中國發展研究基金會副研究員;編輯:蘇琦)