小姐,沈將軍今日大婚,老爺和夫人在前廳等您同去。”

傍晚時分,夕陽透過軒窗,照著手腕上淡淡的疤痕。

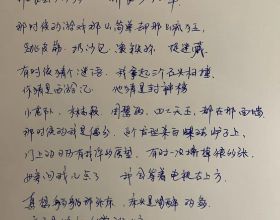

我坐在鏡子前出神,默默給自己戴上珠花,鏡中的人美則美矣,但神色蒼白,已有日薄西山之相。

數月前,我從山崖跌落,一覺醒來,身子便一日不如一日。

除了身子,心中煎熬更甚。

“新娘是誰?”

外頭丫鬟停頓了一下,輕輕答:“路家二小姐,路秋月。”

我萎頓在軒窗前,虛弱諷笑:“又是哪來的路二小姐……沈京墨他——咳咳……”

如若真失憶便罷了,我與沈京墨的過往清晰無比地刻印在腦海,在世人眼中,卻化作雲煙,獨我一人記得。

當初有多用情至深,今日,便有多痛徹心扉。

“他可曾提到我?”

丫鬟答遲疑片刻,答:“不曾,只說邀白府參加喜宴。”

“好,我知道了。”

鏡中的唇染了正紅的口脂,我站起身來。

我的未婚夫,如今,要娶別人了。

一個時辰後,沈家廳堂。

我用匕首橫在脖頸上,當著滿座賓客,語氣顫抖:“沈京墨,你若敢娶她,今日,我便死在沈家堂前!”

沈京墨立於堂中,眸色如深潭,經年的風霜打磨,意氣風發的少年內斂地像把藏鋒利刃,又像越釀越香醇的烈酒。

他身姿挺拔巍峨,從前站在我身邊,他的肩膀,是我最堅實的依仗,如今,他卻用它護住了路秋月。

眾人嚇壞了,無人敢上前。

四周竊竊私語:“聽說她就是糾纏沈將軍的女子。滾落山崖,摔壞了頭,臆想自己是沈將軍的未婚妻,硬要拆散人家,這個月已經第三回了。”

沈京墨擁著懷裡的路秋月,冷眼旁觀:“白小姐,再一再二,不可再三。”

我心如刀絞,笑著笑著,淚眼模糊。

當年初識沈京墨,他尚年幼。

十七八的年紀,縱馬於長街。

第一次,我擋了他的馬,他冷眼瞧著我,問:“不要命?”

第二次,他急急勒停,滿身霜氣,“你是不長眼?”

第三次,他眉眼終於帶了笑意:“白小姐,再一再二,不可再三,上馬來。”

我向他伸出了手,一牽就是十年。

我曾擁有過他全部的偏愛,寵愛,溺愛,一身風骨的白小姐,被他寵壞了。

那夜秋月高懸,沈京墨的手指輕輕勾勒著我的髮絲,說:“沅薌(yuan xiang),嫁給我吧,我等太久了,將軍府,只認你一位女主人。”

一場秋雨,一場事故。

我醒來,一切都變了。

說起往事,他們都像看怪物一樣看著我。只說:與沈將軍情意繾綣的是路二小姐,與我們白家從無交集。

我在病中,日日期盼。