這是一個校霸強行和小白花談戀愛的故事。她第一次見到他,他和一個女人吻得轟轟烈烈,她臉一紅,非禮勿視。她第二次見到他,他拿刀,砍下一個人的手指,血半點都沒有濺到他身上,他笑靨如花,乾乾淨淨。她第三次見到他,在警局,她舉報指認,他被帶走之際,用口型告訴她,給我等著。然後,她才知道自己惹到了惹不起的人,於是後來付出了很慘痛的代價。

今天的早操暫停,說是改成年級大會。

九點鐘的太陽很像一顆充分燃燒的大火球,掛在天上,發生化學反應,連同周圍的雲都一併跟著遭殃。

幾千名學生在烈日下站足了二十分鐘,汗流浹背,心中罵娘,校長老曹這才不緊不慢地走上領操臺。

他不經常在學校露面,這次出現,腦袋上的幾根毛又少了點,一米五七的個子可能還沒有話筒高。身旁的教導主任倒是很會察言觀色,見話筒有比老曹高出十釐米的趨勢,立馬過去調整了一下杆子,連帶著大粗腰子上的一大串鑰匙,“嘩啦嘩啦”地也在作響。

老曹表示滿意。

他清清嗓子,於是下一秒,從那個“嗡嗡嗡”,滿是雜音的劣質話筒裡,飄出來平翹舌傻傻分不清又中氣十足的六個字——“同學們,上午好!”

底下人鼓了鼓掌,然後又在心裡補充道,好你媽個頭,有話快說。

老曹南方人,說話不字正腔圓的,不過氣勢挺足,他一向如此,啤酒肚穿西裝,地中海抹髮油,講究派頭。

這次年級大會,他要講的有兩件事。

說起第一件事,老曹抬起一張春風得意的圓臉,“我校高二年級一班的童言同學,在本次新望杯作文大賽中拿到了全國二等獎,表現出色,成績優異!”

他春風得意完,拿起另外一張紙,開始說第二件事。

說起這第二件事,老曹面色一黑,語氣一沉,“高二九班傅亦愷。”

連個“同學”都沒加,“多次曠課,頂撞老師,威脅同學,無視校紀校規,情節嚴重,行為惡劣,還屢教不改,記口頭警告處分一次!”

........

大家七嘴八舌地看熱鬧。

童苗?有點印象,好像是一個戴眼鏡的書呆子學霸,總是考年級第一,沒什麼稀奇。

至於傅亦愷——

從幾千名師生的表情就可以看出來了,他很出名,出了名的壞,壞得無人不知,無人不曉。

南城一中,第一問題學生。

在南高,好學生和壞學生之間,隔著的不是一面牆,而是馬里亞納大海溝。

一班是全校最好的班級,被老師賦予眾望,裡頭的學生彷彿不是學生,而是高山雪蓮,天之驕子,是即將燃起的新星;而九班,它大概就是南高攪屎棍一樣的存在。

為了祖國未來的棟樑不被老鼠屎沾染,兩個班甚至都不在一棟樓,一個被重點保護,一個被徹底隔離,涇渭分明,互不干擾。

至於其他班,倆待遇都撈不著,所以大家都說,考不進一班還不如去九班,成績差還差得有存在感些。

老曹說完兩件事,揮揮手,便要學生都散去。

晨操就這麼被年級大會一筆帶過.........

上午是連著三節數學課帶兩節語文,一班的孩子從來沒有什麼體育美術自修之說,他們從高一開始,就接受這樣子的魔鬼課表,並且早就習以為常。

吃過午飯,童言趁人不注意,悄悄拿出手機,到走廊裡打了個一個電話。

其實一班是嚴禁手機的,但她不能不帶。

電話響了,那頭很久才有人接。

“喂?”

就一個很乾淨的單音節,沉沉的,好似剛剛睡醒。

童言不由自主地沉了一口氣,“那個,是你要我.....給你回電的。”

廊上的陽光很好,又白又亮,薄薄地一層籠罩著她的身體,連肌膚上細細的小絨毛都照得一清二楚。

他沒說話,她只聽到了一陣窸窸窣窣的動靜,有點吵。

童言很有耐心地等著。

不知過了多久,他才懶洋洋地開腔,“知道了,我在玩遊戲,有什麼事情過會兒再說。”

“好,那我先掛了。”

雖然說這句話的是她,但童言也不能說掛就掛,從來都是他乾脆利落地掛她電話,她暫時還沒本事反著來。

“晚上來找我。”

果然,他說。

童苗的臉色變得有點難看,“明天好嗎,今天我們班有晚自習。”

“不好。”

他拒絕和她談條件,隨之“嘟——”的一聲,通話就這麼斷了,手機螢幕一黑,沉默得彷彿沒有人打過來似的。

童言嘆了口氣,其實她也知道自己沒必要嘆氣,早就習慣了不是嗎?

能用幾個字說清楚的絕不浪費時間去遣詞造句,不拖泥帶水,不扭扭捏捏,更不允許別人說“不”。

她把這個叫做,傅亦愷風格。

-------------

南城一中貫徹的是全封閉式教育,強制要求學生週一到週五住宿,但傅亦愷偏不。

他要他爸在學校附近給他買了套複式公寓,頂好的小區,頂好的地段,不為別的,就為了買他一個舒服。

傅亦愷特討厭學校破破爛爛的住宿條件,對他來說,就那鳥大點的地方,都放不下他一雙長腿。

他才不會乖乖住學校,童言為了出去找他,還得裝病早退、

她平時很乖,從不撒謊,學習也好,老師沒理由不信。

傅亦愷平時倒是不找她事兒的,今天就不知道是為什麼了。

童言又嘆了口氣,這已經是今天第二回。不管他對她提多過分的要求,她都沒有搖頭的權利,哪怕只有一點點。

她後悔了,真的,如果時間回到一年以前,她是不會鼓起勇氣走進警察局的大門,也不會顫抖著,對那個很溫和的女警官,說出那句話——

“我......我知道,那個人到底是誰。”

童言心神不寧地出校門。

手機在這個時候又響起,傅亦愷發了條訊息過來,意思是要她打車。

其實他的住處離學校很近,過一條馬路,再走十分鐘就到了,但他不想等,連十分鐘都不想。

他給她轉了筆錢,報銷她的車費,不過數額卻遠遠超出了車費。

童言愣了一愣,但她也就是這麼一愣,然後她什麼都沒說,點開,收款,動作很熟練。

他對她挺大方的,也不是第一次幹這種事。

童言起初是不願的,不過後來也想通了,沒必要和錢過不去,至少有了錢,她還可以乾點別的,比如給媽媽買藥。

聽上去毫無廉恥。

童言也知道自己毫無廉恥,不過,比之這個,她更知道生活到底有多艱難。

反正她的尊嚴早沒了,這樣一想,她似乎就有了理由騙自己繼續毫無廉恥下去。

還好,傅亦愷唯一還算有點人性的地方,就在於他不會把他們之間的事說出去。那是她最後一點體面了,沒有人知道在她身上發生過什麼,她看上去依然乾淨聽話。

在學校,她做她的優等生,清清白白,是祖國未來的小花朵;他當他的問題少年,囂張跋扈,是擾亂社會秩序的蛀蟲。

隔著一整棟教學樓,兩個人沒有碰過面,彼此都“不認識”。

在校外,那就另當別論了。

童言到底沒有打車,她依然是靠著自己一雙腿走過去的,打車費被她一分不少地轉進了銀行卡里,這樣,積蓄就又多了一點。

童言見到傅亦愷的時候,他沒在客廳,而是坐在臥室的飄窗上,在抽菸。

等待的時間超過十分鐘,果然不開心了。

他說了,他不想等,結果她不僅要他等,趕過來的時候,身上還汗涔涔的。

外面的天都黑了。

從綢紗似的窗簾之中透出幾縷繚繞的白,月光星星點點地灑在他的流暢肩頸線條之上,映襯出一張愈發明豔的皮囊。

傅亦愷穿了一件很明顯大了一號的黑T,鬆鬆垮垮,鎖骨半露,他單薄,卻不孱弱瘦小,盤著一雙長腿,脊背微屈,脊樑骨分明。

“這麼晚?你屬蝸牛?”

他問。

說完,低頭吸了一口,涼風起了額前的碎髮,蹙眉,吐了個菸圈。

打了一天的遊戲,俊容略顯疲憊煩倦。

“路上有點堵車。”

在傅亦愷面前,童言覺得說謊騙人這種事,壓根就不需要覺得羞愧。

堵車?

他看了窗外一眼,街道上空蕩蕩的,然後他差點就笑了,“找輛三輪都費勁,你騙鬼呢?”

童言的臉稍稍一紅。

傅亦愷這下真的笑出聲了,將菸頭掐滅,也不玩別的,直接脫掉上衣,腰很勁瘦,也不能說是細,六塊腹肌,沒有贅肉。

童言彆扭地側了一下身體,他靠近,拍了拍她的右頰,“現在就臉紅,好像早了點?”

她的耳畔都是他帶笑的氣息。

傅亦愷笑起來的樣子撩人至極,天生笑眼,如狐狸,唇角揚起淺淺的弧度,半點不油膩造作。

有些事情沒有辦法,命裡帶的。

童言不大想看見他這張揚明媚的笑,那笑容和朵向日葵一樣,在夜間都能夠盛開得非常耀眼。

可她卻清楚,傅亦愷除了一張臉,別的地方可以說是爛到了骨子裡——尤其是在床上。

他實際是研究過什麼樣的姿勢可以要她舒服一點的,不過他今天心情不大好,所以還是選擇了最不舒服的那種,還不許她摘校牌脫校服。

一班最優秀的一朵小百花,在枝頭生長得再幹淨,他照樣可以折下來。

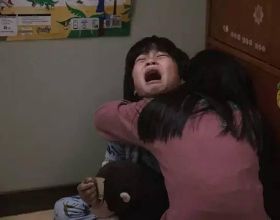

童言一開始還咬牙忍著,沒幾分鐘就忍不住了,“疼........”

傅亦愷聽見她一抽一抽地在哭,撈起她的腰,更不肯放過她了。

“今晚就住我這兒。”他用了最後一下力,往她的肩胛骨處咬了一口,聲音低沉,微微喘息,“不許走了。”

童言醒過來的時候差不多是凌晨。

她勉強支起痠痛的身體,厚厚的窗簾半合著,臥室裡只開了那麼一盞很微弱的燈。

傅亦愷還沒有睡覺,電腦就放在膝蓋上,帶了耳機,不知是在看NBA哪一場球賽,手邊放了一罐啤酒,被他喝得差不多。

童言覺得腦子昏昏的,想起來,動作又很吃力,傅亦愷瞥了她一眼,“幫你洗過澡了。”

語氣涼涼的,輕飄飄,他說完,然後又將目光落回到電腦螢幕前。

童言:......

“要吃什麼?”

傅亦愷問童言這句話的時候,她稍微清醒了點,然後明白了——他餓了,他要吃東西,和她餓不餓無關。

他拿出手機,百無聊賴地翻著外賣頁面。

“火鍋,烤肉,還是——”

童言卻打斷,愣愣道,“我想回家。”

瞬間,傅亦愷的動作也跟著停了停,然後他抬起那雙很漂亮的狐狸眼,直截了當地盯著她。

她以為自己說錯了什麼,可她就是想回家,特別地想。

“大聲點,沒聽見。”

他清清脆脆地敲了兩下鍵盤。

童言:......

“我想回家。”

她只能又重複了一遍,聲音很輕.....空氣也變得很安靜。

傅亦愷沒說話,只是摘了耳機,將電腦往旁邊一丟。他朝童言走了過來,高高的個子在昏昏暗暗的燈光下,好似籠罩了一層陰雲。

童言往後靠了靠,她看著他,從髮梢深處落下了一滴冷汗。

“我........”

“你想回家?”

“......嗯。”

“好啊。”

傅亦愷鬆鬆眉,口吻倒是挺輕鬆,這要童言有點意外,他難得對她爽快。

她欠身,想對他說句謝謝,謝謝他今天不為難她,謝謝他放她回去,她也想下床,換衣服,快點離開。

可是下一秒,他伸出手,直接將她拎起,她驚叫了一聲,卻來不及做出任何反應。

傅亦愷的臉上沒什麼表情,硬硬的骨頭硌得她不舒服,他對她很不客氣,簡單粗暴地就像拎一袋垃圾,恨不能趕緊扔掉。

童言就是這樣被他一下子丟到外面去的。

走廊裡的地板又硬又涼,她甩出了一米遠,生疼生疼。

“滾吧。”

傅亦愷沉著一張臉,甩出這一句話,他依然是面無表情的,又“啪”的一聲,把大門關了。

空蕩蕩的走廊發出巨大的動靜,隨即又歸於平靜。

童言身上只穿著一件他的T恤,很大,裡面空蕩蕩,脖子是咬痕,腿間是淤青,再沒有什麼比這更狼狽。

她很艱難地爬起,膝蓋鈍痛,又在黑暗裡了幾分鐘,不知道該怎麼辦。

直到有人把門開啟,傳過來一句有點睏倦的話,“是誰啊.......大半夜的,發生什麼了?”

童言看過去,原來是傅亦愷的鄰居。

她見過兩三次,差不多是個二十五歲左右的女人,長得很漂亮,聲音也很溫柔,剛才應該是被吵醒。

童言的鼻子酸了酸,心裡的委屈翻江倒海。

“我.....”

女人這下睜了睜眼睛,她打量一下她,隨即明白了,“先進來吧。”

幸虧傅亦愷還有一個鄰居,幸虧這個鄰居人好心善,又幸虧她是個女的,不至於要童言難堪到底。

她給了她一套足夠穿出去的衣服,從裡到外。

童言很感激,她想給她錢,不過人家卻沒要,只是有些好奇地問她,“那個男生長得很不錯,你和他.....”

瞬間,她緊緊閉著唇,面色青白,默不作聲,於是,女人也沒有多說。

童言穿著一套很明顯不是她風格的衣服,遊走在街上,剛好是四五點左右,天矇矇亮,白霧一片,街邊陸陸續續擺起了早點攤,她卻什麼都吃不下。

其實她哪裡有什麼家可以回,那個地方離這裡太遠了,她能去的,只有學校。

南高的校規很嚴,嚴到連幾點起床都精確到了小數點的程度,一班的學生平時都習慣了,所以哪怕是週末,寢室裡也沒有人賴床的。

童言回來的時候,大家正在自習,室友是同學,和她一個班,都是努力的好學生。

“童言,你昨天干什麼去了?一個晚上都沒有回來。”

室友周燦翻著書,沒忍住多問了兩句。

事實上,她經常這個樣子,總是在某個週六或者週日的白天不見人影,晚上才回來,有時候還會消失整整兩天,當然這樣算少數。

“昨天幫一個姐姐值了個夜班,她有點事。”

周燦“哦”了一聲,點點頭,“你一定要注意安全呀,別要自己太累,馬上就要月考了。”

童言笑笑,“嗯,我知道的。。”

她一直都是這樣告訴她們的,她在兼職。

童言的家裡條件不是很好,父親去得早,母親常年臥病在床幹不了重活,她只要有空,就會賺點外快補貼家用。

這點室友們都清楚。

在南高唸書的學生,大多都是本地人,沒有什麼經濟壓力,像童苗這種情況的不多。

她住在一個連地圖上都找不到的小山村,那個地方偏得彷彿被這個世界拋棄,可那裡也是童言的家,山很綠,水很清,有好看的木棉花,也有她的媽媽。

“我有點困,先睡會兒。”

“好,那我動靜小一點兒。”

“沒事的。”

童言爬上床之際,周燦又看了她一眼,眼鏡片反著明晃晃的光,“哎,你的手腕青了,是不是受傷了?”

她的動作一僵,心裡“咯噔咯噔”的,像是血管錯了位。

腦子裡又浮現出昨天晚上的事,他將她用力地按在床上,好像要把她撕裂,她哭得很厲害,卻動彈不得。

她想,她現在的表情看上去一定非常難看,比天底下最難看的東西還要難看,可她卻只能強撐著笑笑,點點頭,“不小心蹭的,不過沒有什麼大礙。”

周燦好意提醒,“這樣啊,那你記得,下次小心點兒。”

童言又點點頭,“謝謝,我先睡啦。”

“嗯,好好休息。”

她伸手,慢慢把床簾拉上,這樣,別人就看不到她在做什麼了。

真好。

藏在厚厚一層被褥裡,將臉埋入臂彎,總算有了那麼一點兒安全感。

終於,她是她自己的了。

被子是用藥皂洗的,媽媽從前就很喜歡藥皂洗衣服,熟悉的味道要童言覺得,她好似就在她的身邊。

被子是用藥皂洗的,媽媽從前就很喜歡藥皂洗衣服,熟悉的味道要童言覺得,她好似就在她的身邊。

就像小時候受傷了生病了,媽媽會輕輕拍著她的脊背,很溫柔地告訴她,“不怕,有媽媽在呢。”

可現在,童言卻在離她很遠很遠的地方,這裡不是她的家。

想著想著,眼淚就控制不住湧了出來,越湧,便越兇,浸潤了大半片床單,她吸吸鼻子,不知過了多久,哭累了,睡過去。

-------------------------

“童言,童言,別睡啦,去吃飯吧。”

童言被叫起。

她迷迷糊糊,起身,一看手錶,已經是下午六點了,睡了好久。

“嚇死了,你怎麼那麼能睡?我和賀靜依都叫了你很多次了,再不醒,我差點都要去和張老頭打報告了,就怕你出事。”

童言沒有出事,只是做了一個很沉的夢,夢裡她回到了小山村,回到了小時候,回到了從前,那一會兒,爸爸還在身邊,媽媽的身體還算健康,一切都是那樣的好。

“快下來,我們去吃飯。”

童言總算清醒過來了。

南城一中的食堂很大,裝修氣派,總共上下三層,各種各樣的菜系都有,宗旨是為學生服務。

週六的學生要比平時少很多,能回家的都回家去了,只是南高的校規變態,只放一天半的假。回趟家,時間基本都浪費在路上,所以也有相當一部分的人,怕麻煩,選擇留校。

尤其是最近要月考,像一班,他們不想耽誤學習,索性把週六過成周一。

周燦一進食堂,就覺得不大對勁了,因為人少,所以氣氛尤其空蕩安靜,而坐在最中央的那一群人,也尤其明顯,一下子就扎入了她的眼睛。

“九班的......”周燦皺眉,悶悶開口,“怎麼吃個飯都能看到他們。”

九班是全校最亂最差的班級,她這種常年掛紅榜的人,當然不齒。

如果他們僅是學習不好了點兒,倒也不至於這樣令人反感。

只不過,聚眾抽菸喝酒開黃腔,吵吵鬧鬧如同置身與酒吧,將整個食堂弄得烏煙瘴氣,那樣一群男生......周燦趕緊拉著童言的手,搖搖頭,當做沒看見。

她們不是多事的人,但不代表九班的不找事,他們最喜歡的就是興風作浪。

周燦經過的時候,其中一個還調笑著對她打招呼,“Hello同學,來吃飯?”

食堂就是來吃飯的,但對他們來說,在某個場合做它該做的事,那簡直太無聊了。他們不吃飯,卻玩得很開,甚至還有人,津津有味地湊在一起,看什麼少兒不宜的片子。

九班的男孩子們臭名昭著,模樣卻都挺好看,穿著打扮也和一班的男生們大不一樣。

周燦所接觸的,都是本分樸實的,但他們這群人,身上動輒都是上萬的名牌潮牌,穿的鞋最便宜的也得幾千起,大概是家裡都很有錢吧。

物以類聚,人以群分,用賀靜依的話來說,就是,“外表人模狗樣的,也難怪學校裡那麼多女孩子沒腦子,提起九班,就兩眼發光。”

童言在食堂見到他們,趕緊低下頭,緊緊盯著地面。

周燦不理,還對她說,“沒事兒,咱們就當沒看見。”

可她不知道,要她覺得害怕的不是這個。

而是.......在那群男生裡面,有一個人,顯得格外出挑矚目。

再次宣告,本文轉自知乎,如有侵權,聯絡後刪除。