【文/觀察者網專欄作者 王寒凝】

清晨六點,成都市新都區新繁街道的一個早餐店外,又響起了熟悉的聲音“老闆,來一籠包子、一碗稀飯,打包帶走”。

來買早餐的是一位沒有了雙腿和雙手的老人。早餐店的老闆熟悉地將食物打包好,放在老人的手搖三輪車上。很顯然,老人是這裡的常客。

老人名叫周全弟,雖然已經四肢殘缺,卻基本能夠生活自理,洗漱、穿衣、吃飯、搖著三輪車四處“散步”、打電話、甚至用手機上網看新聞、和群友們聊天,這些生活日常都難不倒他。初次見到周全弟老人這一系列行雲流水的操作時,我極力掩飾著內心的驚歎,而這樣的生活,周全弟已經過了近71年。

周全弟曾是原中國人民志願軍26軍77師231團1營2連的一名戰士,在71年前的長津湖戰役中,極度的嚴寒讓他失去了雙手和雙腿。如今,他是四川省革命傷殘軍人休養院裡的一名一級傷殘軍人。

一、最寒冷的冬天

說起71年前打響在朝鮮的長津湖戰役,“冷”、“殘酷”、“慘烈”、“悲壯”是出現頻率很高的幾個關鍵詞。而把這種殘酷和悲壯書寫到極致的,是一個極為撼人心魄的名字——“冰雕連”。

深夜的長津湖畔,零下40度的極寒,100多名志願軍戰士埋伏在雪地上,靜靜地等待敵人進入包圍圈。

當黎明終於到來,美軍嚎叫著發起了進攻,意外的是,他們竟然沒有遭到絲毫反擊。疑惑的他們小心翼翼靠近山頂,隨即被眼前的一幕驚呆了。白茫茫的陣地上,100多名志願軍戰士手握鋼槍,以戰鬥姿態俯臥在冰雪之中,但他們居然沒有開槍,只是朝著衝鋒的方向一動不動,像一座座冰雕,卻又彷彿下一秒就要躍然而起、衝向敵陣。一整夜的狂風暴雪將這些年輕的生命凝固成了永恆。為了把志願軍戰士手裡的槍拿走,美軍不得不掰斷了他們的手指。

後來,第九兵團司令員宋時輪在向毛澤東主席彙報戰況的電報中這樣寫道:戰鬥打響後,該連無一人站起,到打掃戰場時發現,全連幹部、戰士呈戰鬥隊形全部凍死在陣地上,細查屍體無任何傷痕與血跡。

像這樣整建制凍死在陣地上的連隊有三個,他們分別是20軍59師177團6連、20軍60師180團2連和27軍80師242團5連,而這樣的情景在整個長津湖戰役中比比皆是。

生活在和平年代的我們可能很難真正體會到,是什麼樣的精神和信仰,支撐著這些年輕的志願軍戰士寧願餓死也要堅守在陣地上,寧願凍死也絕不暴露目標,在變成一座座冰雕之前的最後一刻,他們在想些什麼。或許從周全弟老人身上,我們能找到答案。

“我們是秘密入朝的,有八一標識的全部把它弄掉。不知道去哪兒參戰,領導就說我們是保衛邊疆。”

出生於1934年的周全弟當時才剛滿16歲,跟著部隊一路徒步行軍,直到過了鴨綠江之後30華里部隊停下來休息時,上級才正式向大家宣佈,這一次的任務是抗美援朝、保家衛國。

“大家都要寫保證書,我就表態,不打死美國鬼子,我絕不回祖國的,我有那種決心。”雖然當年的青蔥少年早已白髮蒼蒼,但說起彼時保衛祖國的決心,周全弟的語氣立刻變得鏗鏘起來。

“零下40度,說老實話冷得慌,南方人到冷凍的地方,確實遭不住,冷得凍骨頭。”周全弟是四川人,所在26軍隸屬於華東野戰軍的九兵團,戰士們大都來自溫暖的南方,很少感受過嚴寒的天氣。入朝時,他們都只穿著一件薄薄的棉衣和膠鞋。

長津湖地處朝鮮北部的蓋馬高原,歷來都是一個苦寒之地,而據史料記載,那一年的長津湖地區又恰逢50年不遇的極寒,九兵團入朝的第一天就凍傷了800多人。

“我認為所有戰役都是殘酷的,而這場戰役可能是美國曆史上最為慘烈的,在這麼寒冷的條件下作戰,實屬罕見”,美國作家漢普森·塞茲曾這樣評價長津湖戰役。但對於志願軍的指戰員們來說,需要與之抗爭的不止是寒冷的天氣。

“我們的任務是黃草嶺,主要是阻擊,阻擊美國陸戰第一師。第一師是參加過第二次世界大戰,沒打過敗仗的,王牌的”。爬雪山、蹚冰河,周全弟和戰友們奔赴指定地點準備迎擊強敵。

“在行軍的路途當中,把雪鏟在鐵鍋當中炒化,化了以後把辣椒麵倒在裡頭,攪了之後就給每個人舀,一天一個人只喝一瓢,多了沒有,一路走一路喝”,周全弟回憶道。

除了應付食物的短缺和後勤保障上的困難外,他們還要隨時提防美軍的偵察。為了不被低空飛行的美軍偵察機發現,志願軍只能在晚上摸黑行軍;為了便於隱藏,他們還把衣服褲子翻過來穿,讓白布裡子衝外,借冰天雪地來偽裝自己。

經過半個月的急行軍,躲過了無數次美軍的偵察,他們終於來到長津湖南邊的黃草嶺。接下來要做的就是埋伏,趴在雪地上,靜靜地等待敵人進入包圍圈。埋伏的過程至關重要,稍有不慎被敵人察覺,之前的艱辛就功虧一簣。

“睡覺也是趴著的,哪能睡覺,眼睛都不敢眨”。在寒冷的時候,越是睡著越冷,人可能在睡眠之中不知不覺失去生命。周全弟回憶說,當時有兩個班長把他夾在中間,他只要眼睛一閉,班長馬上就會戳他一下,把他弄醒。“睡不得,你如果睡了,敵人跑了怎麼辦”。“解小手都不能站起來去解手,只有解在褲子裡頭,然後用體溫把它烘乾,自己焐幹,很多時候都把褲子凍成冰了”。

就這樣熬了三天三夜,第四天清晨,周全弟和戰友們終於聽到了衝鋒的號角。但意外也在這時降臨到了周全弟的身上。

“同志在往前衝,我眼睛睜著,就是再爬也爬不起來了”,說到這裡,一直平靜講述的周全弟,聲音變得有些顫抖,“從下面開始攻啊打啊,但是我就爬不起來了,衝也衝不動,爬也爬不起來了,我就看到戰友往前衝,我眼淚簌簌地往下流”。沒有能在衝鋒號響起時和戰友們一起衝向敵人,也成了周全弟一生的遺憾,“我沒能完成任務,在戰場上沒給國家爭光,沒給黨和人民爭光”。

戰鬥結束後,戰友們返回陣地尋找,發現了一息尚存的周全弟,於是四個人一起把他抬了回去。昏迷之中的周全弟不知道,這將是他人生的一個巨大轉折點。

二、絕望的少年

因為四肢嚴重凍傷再也無法參加戰鬥,周全弟被送回了東北的醫院。當時的醫療條件有限,周全弟的截肢手術甚至沒有打麻藥。“用雪來包住要截肢的位置,凍幾個小時或者半天,醫生就來檢查,用針戳,用刀割,我都沒有一點感覺,那時候我正在發燒,就這樣把手術做了”。

等到周全弟再次醒來,已經是手術後的第七天了,此時的他還不知道,他的雙腿和左手已經被截肢,醫生正在做的是盡力保住他的右手,醫生不想看到這個少年失去全部的四肢。然而,事與願違,當醫生再次揭開包裹右手的紗布時發現,由於凍傷太過嚴重,右手傷口處的肉已經腐爛發黑,甚至一塊一塊往下掉,“連那裡的骨頭都吊起了,甩來甩去,醫生說這下沒辦法了”。醫生流著淚為周全弟做了第二次截肢手術,就這樣,周全弟的雙手從前臂處、雙腿從大腿根部截除了,16歲的他失去了全部的四肢。

“說老實話我那時想死的”,周全弟老人坦言當時心理的崩潰,那是一個士兵再也無法扛起鋼槍、衝鋒陷陣的絕望。他用被子捂住頭,把自己與這個世界隔絕開來,默默哭泣,幾天幾夜不吃一粒米,不喝一口水,誰叫也不理,“那時候真的心想還不如死了好”。

三、中國的“保爾”

“我們負傷的殘疾人,每一個人都要經過一番心理鬥爭”,周全弟如是說。看著絕望的周全弟,為了幫助他重振生活信心,醫院的院長找來了一本書——《鋼鐵是怎樣煉成的》。周全弟不看,護士就坐在床邊給他讀。

“說老實話,我那時候還是想死呢,護士就每天來給我讀,慢慢地就聽進去了。保爾·柯察金雙眼失明,我比他好的是,眼睛都還好,比他幸運,比我的一些犧牲的戰友還幸運。這個轉變的過程不是一天兩天,是一個月兩個月,要很長的時間”。

1953年,周全弟被送到了四川省革命傷殘軍人休養院。

截肢手術給了周全弟新生,而他也需要重新來認識和熟悉這個全新又陌生的自己。

吃飯要人幫忙、穿衣要人幫忙,甚至上廁所也要人幫忙,這讓自力更生慣了的周全弟十分不適應。“找人餵飯的滋味不好受啊,哪有自己吃得那麼自在哦”。

他要重新學習吃飯,“勺子綁在斷肢上自己舀飯,有時候一口喂到鼻子上,一口又喂到眼睛上,每次一碗飯吃不到一半就撒了,那時候很難吃一頓飽飯,但我不可能去跟別人說我沒吃飽,不能老麻煩別人”。這種儘量不去求助別人的習慣,周全弟一直保持到了現在。在筆者和周全弟爺爺一起吃飯的時候,常常想給爺爺夾菜,但爺爺每次都會說“不用管我,我自己來”。

他還要重新學習“走路”。那時,休養院裡要給傷殘軍人們發手搖三輪車,周全弟也想要一輛,但他得到的卻是一張帶輪子的平板床,大家都覺得最適合他的行動方式就是躺在床上,由別人來推著走,這讓周全弟不樂意了。“我就偷偷摸摸把別人的車子拿來搖,摔了無數次哦,有時候甩出去一仗多遠,但我這個人特別會摔,每次摔都不見有嚴重的傷。”

學會了自己“走路”的周全弟終於如願得到了一輛手搖三輪車,能夠自己想去哪兒就去哪兒了。後來院裡又要給大家發電瓶三輪車,周全弟卻拒絕了,“搖這個車子的好處是鍛鍊兩個胳膊,電瓶車一開就跑了,它沒法鍛鍊”。

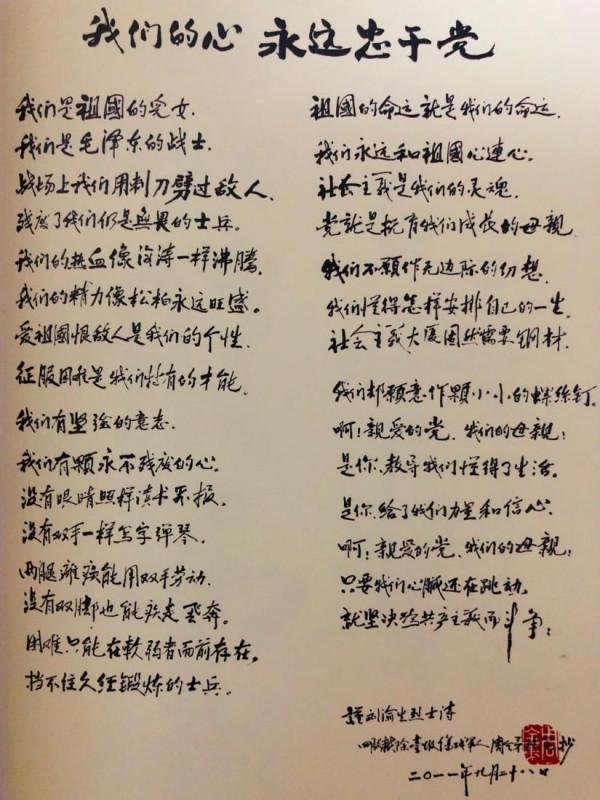

他還要重新學習寫字。一開始,他像吃飯綁勺子那樣,把筆綁在斷肢上寫字,可是綁緊了血脈不通,胳膊疼痛,經常寫不了幾個字面板就已經發黑;可是綁鬆了,寫出來的字歪七扭八,筆還會經常掉。為了更好地把握運筆的力道,他乾脆用兩隻胳膊夾著筆來寫字,不懈地練出了一手漂亮的毛筆字。

說到練習寫字的事,周全弟爺爺有些神秘地告訴我,那時候拼了命地練習寫字,其實還有另外一個原因。

四、因為愛情

“給她寫信,老是找別人來代筆,心頭不舒服嘛,畢竟是耍朋友(談戀愛),別人來寫,說老實話,不是我心裡頭想說的話。”

我問道:“爺爺,好多話都不好意思說吧?”

“哎呀,戀愛信嘛,讓別人聽到多不好”,周全弟爺爺哈哈地笑著合不攏嘴,眼睛眯成了一條縫。“那時候我們半個月就寫一封信”。

說起自己的老伴曾凡順,周全弟的眼睛裡有幸福,也有傷感。“咋會不想呢,經常都在想她,有時候眼淚水都流”。

老伴曾凡順已經離開多年了,但往事依然歷歷在目。

“說真話,我原來沒有考慮安家的事情。我是覺得我殘疾那麼重,哪個女同志能跟著我呢,不可能嘛”。

但同病房的戰友卻說要把自己的表妹曾凡順介紹給周全弟。聽戰友說起表妹人不錯,加上週全弟自己內心深處也渴望有個家,他有些動搖了。“當時我就答應了,但是我有個要求,如實反映我的情況,我是什麼殘廢就是什麼殘廢,不能隱瞞對方。”

讓周全弟沒有想到的是,在戰友跟表妹說明了情況之後,對方竟然表示願意和他處物件。不久後,周全弟收到了曾凡順寫來的第一封信。“不是我主動寫的哦,是她主動給我寫來的”,周全弟笑得有些調皮。“我就回了她一封信,又把自己重新介紹了一番,我殘疾到了什麼程度,我說如果在一起了,將來很多事我沒法幫忙,你做什麼事情我不能代替你做,只有你自己去做”。很快,回信又來了。就這樣,兩人正式確立了戀愛關係。

陸陸續續地,你一封信,我一封信,兩人的感情也迅速升溫,有時候還會把自己的照片寄給對方以解相思之苦。

然而,這段感情並非一帆風順,有一次曾凡順出門在外,周全弟的信被曾凡順的母親看到了。“她媽媽硬是跟她拼命哦,抹喉、吊頸、碰壁頭都來了,就那麼激烈。叫她馬上斷了,如果再處,就跟她拼命”。“我那時候的想法是,透過她儘量把她媽媽說服,因為她媽媽是舊社會的人嘛,肯定有老觀念,如果她媽媽同意了,她就來成都看我,如果她媽媽不同意,那就暫時不來。”

為了讓曾凡順改變主意,她的母親又在老家重慶給她介紹了一個物件,曾凡順也順從母親的意思去見了面。一見面她就告訴對方,自己已經有男朋友了,她說“你是個健全的人,你還可以再找,我的男朋友是個殘疾人,我不會離開他的。”

周全弟和曾凡順就這樣書信往來談了兩年戀愛。直到1958年的一天,周全弟突然接到休養院收發室的電話,說門口有人找他。周全弟搖著三輪車來到大門口,“就是她,那次我們就見面了,那是我第一次見到她”,“好多同志都來圍著我,圍著她,我說你們圍著幹啥,走走走走,這又不是啥稀奇事。其實我曉得大家都是來看她的。”陷入回憶的周全弟彷彿回到年輕的時候,戀愛時的青澀感覺讓他佈滿皺紋的臉上浮現出紅暈。周全弟笑言,自己的眼光其實是很挑剔的,但曾凡順的知書達理、善良和誠懇還是打動了他。

“周爺爺,曾奶奶有沒有說過她被你的什麼地方打動了?”我問道。

“我問過她,那麼多能跑能跳的人,你怎麼看上我了?”

曾凡順並沒有直接回答,而是反問周全弟,這麼多殘疾人,難道都不找物件不安家嗎?

“你沒有追問過她嗎?”

“問過,她不說,我也不曉得,哈哈哈。”說到這裡,周全弟又爽朗地笑得停不下來了。

不久後,兩人結婚了。

同年,時任成都軍區司令員的獨臂將軍賀炳炎來到四川省革命傷殘軍人休養院看望慰問,聽說了周全弟和曾凡順的事。“賀炳炎同志是個急脾氣,一聽說了我們的事,就要馬上見我們”。見到周全弟和曾凡順,同樣身為傷殘軍人的賀炳炎將軍半開玩笑地問曾凡順:“他這麼重的殘疾,你喜歡他哪兒嘛?你以後可要辛苦哦”。曾凡順回答:“他殘疾是為了誰,還不是為了我們他才殘疾的。”

因為曾凡順和周全弟的堅持,這樁婚姻從不被看好,到最終得到了身邊所有人的祝福,曾凡順母親的態度也慢慢轉變了。

“這次之後她就再也沒有回去了,一直到去世,去世的時候她68歲,等於結婚以後,她陪伴在我身邊40多年。”

因為罹患癌症,2001年,曾凡順的生命進入了倒計時。

“在臨終以前,她和我交換了一下意見的,一個是這三個娃娃要好好教育,第二個就是她現在住院,家裡可能欠了一些債,娃娃工作有工資,不要忘了還債,我答應她了。最後她就談到我的個人問題了,她叫我去再找一個。她邊說邊哭,我的眼淚也忍不住了,我說你放心,我一定按你的要求去辦,帳我還,一定把三個娃娃教育好,再苦再累我都要把他們教育好,你放心。但是後頭那件事,可能我永遠不會再找”。說起愛人彌留之際的事,周全弟的語氣平靜中透著傷感。

說起未來,87歲的周全弟充滿了信心和樂觀。他說他還要活到2030年,活到抗美援朝出國作戰80週年紀念的那一天。

“我覺得我這輩子還是很幸運的,黨和國家這麼照顧我,又遇到了我愛人這麼好的人。要說遺憾的事,就只有兩件,一個是她走得太早了,沒有享受到現在的好日子,還有一件就在朝鮮的時候不能和戰友一起衝鋒,沒有為國家爭光,為黨和人民爭光”。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。