姜士民的抗美援朝:烈士王志中

有時候,世界會非常奇妙。至少,十年前我第一次聽到王志中的名字時,沒想到和這位膠東公學出身的戰地記者會有這樣的交集。

日前,寫了一篇文章,講述志願軍老兵姜士民幾十年後和一位差點被他判了死刑的老戰友如何相逢。那位老戰友原是他部隊的戰士,因為和朝鮮姑娘的糾葛被軍法審判。無獨有偶,近來讀志願軍戰地記者孫佑傑老先生所著的《鴨綠江告訴你》,也讀到了類似情節。

老先生講,在朝鮮作戰的時候,曾對當地一位“甜姑娘”有了好感的,但人世間的種種羈絆,讓這段情誼沒有更進一步。作為一名恪守紀律的志願軍軍官,即便兩情相悅,他只能選擇拒絕。

這本書讀下來,孫老的文字只有兩個字可以形容——“坦然”。

真實地記錄自己和戰友的戰場,讓鴨綠江告訴後人那場戰爭中我們曾怎樣奮戰在冰血之間,沒有那麼多大道理,卻比太多宣傳作品有著更震撼的效果,我們從字裡行間,彷彿看到無數雙黑眼睛,從那70年前的世界眺望這和平的燈光,他們的犧牲與光榮,讓我們更加珍惜這個美好的時代。

我看到老人家在後來的採訪中一樣坦然——他這樣寫道和“甜姑娘”分手的時刻:

“甜姑娘”到了外間,我聽見她低低的哭聲,我又何嘗不是心碎。

第二天早上,我去連隊伙房吃過早飯就要回軍部了。回來告別時,金大爺、金大娘依舊待我很熱情。

金大娘拉著我的手說,她的兒子在朝鮮人民軍裡當班長,第四次戰役剛開始就犧牲了,她是真心希望我能做她們家的兒子。

我流淚了,感動得一句話也說不出來。

在27軍犧牲的三名戰地記者中,我與王志中最要好,得知他犧牲時,我也沒有流淚,心裡只有仇恨。

可在遠離戰場的後方,我卻被金大爺一家感動得一塌糊塗。

“甜姑娘”沒有出來送我,但透過木窗欞子的薄紙,我分明看到她坐在窗前的身影。

自朝鮮戰場歸來的戰友們,記得最清、說得最多的是長津湖、三八線和上甘嶺,但我心裡比別人多了一個地方。

這個地方就是北朝鮮元山的馬轉裡,這裡有個女孩叫“甜姑娘”。

人的初戀刻骨銘心,一生也不會忘記。我今年94歲了,只要一想起抗美援朝,就自然會想起這位“甜姑娘”。

當年長津湖畔餓死我那麼多兄弟,就是想讓“甜姑娘”們都能過上太平日子。

可惜,70年過去了,“甜姑娘”們還是沒吃飽飯。

老人家最後兩句話,我是猶豫過是否留在這裡的,不留,要說的話也已經足夠,多少年了,在網上人早已經變得圓滑而且怕麻煩,“‘甜姑娘’們還是沒吃飽飯”總會有人覺得政治不正確。可那一句“長津湖畔餓死我那麼多兄弟”讓我瞬間視線模糊。

罷了,老人家如此,我又何不能留下這段真誠,誰還能吃了你不成。

如果事情只到這裡,只是一份感慨罷了。然而,當我再次審視這段文字,忽然留意到這樣一行字——“在27軍犧牲的三名戰地記者中,我與王志中最要好,得知他犧牲時,我也沒有流淚,心裡只有仇恨。”

老薩承認,那一瞬間,有一種微風吹過,汗毛微粟的感覺——王志中,我上一次聽到這個名字的時候,還是在十年前。

那一次,是採訪志願軍38軍老兵董仁棠。董老是膠東公學出身,是八路自己培養出來的知識分子,他的同學中包括了《林海雪原》剿匪中壯烈犧牲的英雄高波,包括了被包圍後拉手榴彈自盡卻炸死日軍自己倖存下來的傳奇女兵閆雲,也包括“後來去了27軍”的王志中。

他描述的王志中給我留下了深刻的印象,我把它記錄在了《鐵在燒》這本書中:

志願軍《火線報》編輯董仁棠回憶,1942年7月8日,膠東公學部分師生被日軍‘掃蕩’部隊包圍在磨山鍾家,沒有武器的學生們躺在一片紅薯地中,隱蔽了兩天一夜。在大家躺在壟溝裡的緊張時刻,他的同學王志中忽然抬起頭來,問道:“你說,這樣半山坡上的小塊地,將來拖拉機怎麼上來耕種呢?”

這句話,讓很多膠東公學的同學記憶猶新。而王志中自己沒有等到周恩來總理提出四個現代化的時刻,他在這次堅守鐵原的戰鬥中戰死於漣川前線,美軍飛機的燃燒彈爆炸後,連他的遺體都無處尋覓。

同樣畢業於膠東公學的新華社老編輯江波,在他的作品中也提到了“拖拉機怎麼上來耕地”這件事。

江波還說到了另一位同學丁良(犧牲於解放戰爭)笑答道:“你操的什麼心?社會主義連這點困難都解決不了?”可見艱苦的戰爭中這段對於未來的美好憧憬,給同學們留下了怎樣深刻的印象。他在作品中這樣寫道:“王志中在朝鮮戰場上被美國飛機擲下的汽油彈燒死了,他也是個小歌手。”

我本以為這是烈士王志中在人間留下的最後記憶了。

沒想到,他竟然和孫老是要好的朋友。看來,每一個烈士,這世上都有許多人牽掛的。

想到此處,忽然有了一個靈感——既然孫老與王志中是這麼好的朋友,他有沒有寫下關於王志中烈士的記憶呢?

很幸運,在《鴨綠江告訴你》中,真的有孫老留下的回憶,他描述王志中是在下部隊採訪的時候犧牲的,訊息傳回報社,報社的全體同仁頓時泣不成聲。

孫老寫道:

作為出生入死的軍人,人人都有獻身戰爭的準備,對待死亡只能化悲痛為力量,常常是飲淚不哭的。在槍林彈雨的戰場,戰友倒下去的情況司空見慣,但我從未見過集體哭泣的場面。當然,那是正在與敵人拼死鏖戰的時候,根本無暇去悲痛和哭泣。

可是今天不同了,報社編輯部是獨住一棟房子,滿屋都是報社的人,不用考慮任何影響,可以讓悲痛的淚水任意地奔流了。我心裡明白,這決不是為王志中一人而哭泣,而是以王志中同志的噩耗為導火索,引爆了大家一直埋在心中的對所有殉難者的悲痛。

入朝以來,連同王志中同志在內,報社已有三位同志先後離開人世。大家回想朝夕相處的戰友一一倒下去,思念著他們生前的友誼和美德,怎麼會不聲淚俱下啊。

他還記下了兩件事。

第一,王志中生前常說的一句話:“對人胸懷要寬廣,辦事要無愧於心。”

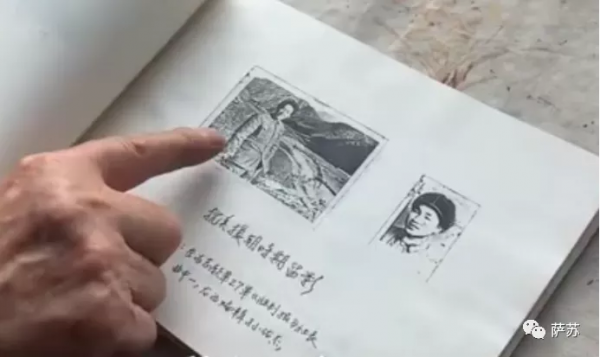

第二,兩人是極好的朋友。王犧牲前,兩人正好碰面,王志中便提出與他合個影。孫認為陰天光線不太好,而王說:“辦什麼事兒都抓緊點好,萬一我下部隊回不來了,不就失掉了機會嗎?”

一語成讖。

可惜的是,通篇老人都沒有提到王志中,當然,也可能是編導在工作中刪去了。恰好,有朋友來電話告訴我,孫老身體健康,雖然已經年過九旬,仍是《煙臺日報》退休職工中的活躍分子,如果我有興趣,可聯絡將來有機會去採訪一下。

“當然好了。”我在電話裡說,“我想……”

“你想什麼?”聽到我的聲音斷了,對方很奇怪。

我想有機會看一看王志中烈士的照片,而我已經看到了。

在採訪孫老的那個影片最後,編導用於填充畫面的幾張照片中,我忽然捕捉到了這一張。

彷彿知道有人在冥冥中依然記著他,王志中在這不到一秒鐘的鏡頭中,給我們看到了他最後的身影。

我想,這一刻,他年輕的容顏,會永遠留在我的記憶中。

【完】

歡迎關注公眾號【薩蘇】(sasutime)