文章為“一條”原創,未經允許不得刪改、盜用至任何平臺,否則將追究法律責任。

2021年9月下旬,

中國當代建築展《再利用,再生,再迴圈》,

在紐約當代藝術博物館(MoMA)開幕。

這是MoMA首次舉辦關於當代中國建築的展覽,

歷時4年的實地考察和研究,

收藏近160個建築的圖紙、模型,

最後精選出8個

近30年來國際眼光中極具創造力、

民族特性和時代價值的中國當代建築。

竹劇場,松陽

龍美術館西岸館,上海

微衚衕,北京

從35平米的北京老胡同神改造,

到江南秘境中花10天用竹子編成的劇場,

再到上海西岸從一整片荒廢的工業區

到備受世界矚目的藝術區的奇蹟變身……

一條專訪MoMA建築與設計總策展人馬蒂諾·斯蒂爾利(左)

和同濟大學李翔寧教授(右)

展覽開幕前夕,

一條連線專訪MoMA建築與設計總策展人

馬蒂諾·斯蒂爾利(Martino Stierli)

和擔任策展顧問的同濟大學教授李翔寧。

“中國已經從一個為外國建築師實驗場,

變成了本土建築師對自己文脈的新實踐的聚集地。

這是我們想向西方觀眾傳達的資訊。”

撰文 朱玉茹 責編 陳子文

展覽聚焦的8個建築

2016年,李翔寧在哈佛大學策劃了一場60箇中國當代建築師的作品展覽。這是中國當代建築在美國的第一次大規模集中展示。

“很多國際知名的建築師和理論家來看了之後,都覺得非常驚訝和震撼,包括前國際建築評論家委員會主席弗蘭姆普頓,”李翔寧回憶。

那次觀眾中,也有MoMA建築與設計總策展人馬蒂諾。在近30年中國新建設的熱潮中,許多傳統老建築和文化被合併,消散——這是很長一段時間裡,國際對中國建築的固有認知。馬蒂諾在那一次展覽中看到了不一樣。

馬蒂諾憶及在中國的建築之旅很是興奮

此後,他數次來到中國,去往北京、上海、杭州、桂林、福州、廣州等地考察。

“本土建築師如何適應中國高密度、快節奏的發展?又如何找回遺失的文化根源?”隨著旅行的深入,他對中國建築改觀了,“我就決心一定要做一場中國當代建築的展覽。”

“再利用,再生,再迴圈 (Reuse, Renew, Recycle)”展覽現場

近6年裡,馬蒂諾為MoMA購藏了160件中國當代建築的圖紙、模型等資料。此次展覽聚焦的8個專案,便是從其中精選而出。

主題定在“再利用、再生、再迴圈”。“可持續是國際熱議的話題。在西方,大家以為只有在科技的進步中才能找到答案,而中國的實踐,迴歸到傳統和前人的智慧中去。”

中國本土建築師,開拓出了一條新的路。

李翔寧依然清晰地記得,2012年第一次到上海徐匯濱江的情形:那是濱江的一大片舊工業遺址,非常荒涼,長滿了比膝蓋還高的雜草。

“民生碼頭、龍華飛機場、水泥廠,每個工廠都用一把大鎖鎖起來,甚至連住在周邊的居民都不知道里面還有這麼大一塊地方。這不僅是對城市空間的浪費,也是對城市歷史、記憶的一種破壞。”

上海徐匯濱江西岸藝術區改造後的面貌

在用地緊張的城市裡,對廢棄建築的改造和再利用,非常典型。尤其是工業建築,與中國近代史息息相關。

李翔寧參與了這一片區域(徐匯濱江西岸藝術區)的重新規劃。在不到10年的時間裡,這塊“上海市中心的傷口”搖身一變,成為了全中國當代藝術和建築文化的一個高地。

龍美術館西岸館

龍美術館·西岸館是其中重要的專案之一。這裡曾經是煤運碼頭,保留著上世紀50年代建造的大約長110米、高8米的煤料斗解除安裝橋,64個鬥被高高地架在空中。

第一次堪景,建築師柳亦春就被這片工業“遺蹟”的力量感和強烈的歷史畫面感所打動。他想,“我新做的這個建築在千百年後,若其美術館的功能喪失,是否仍然可以訴說這個場所曾經的歷史,所發生的故事?又是否會被未來的人們保留下來?”

獨特的“傘拱”結構

由此,在原始煤斗的基礎上,柳亦春構思出了各自獨立的“傘拱”結構,作為新建築的主體。

最高的“傘拱”有12.8米,全部用清水混泥土塑造,這對施工的要求非常高。因為清水混凝土的澆築必須在輸送到工地1小時內完成,而一次澆築是4米高,需要一層層去接,接縫處能允許的誤差非常小。

池社畫廊

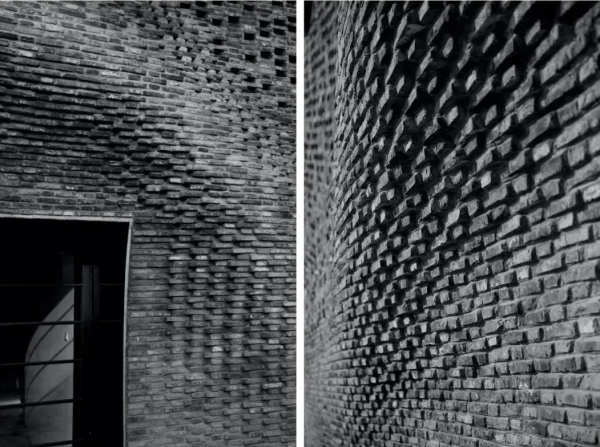

同在西岸的還有池社畫廊。

這原先是龍華飛機修理廠的一個小空間,周邊房屋低矮,考慮到與周邊的協調,建築師袁烽保留了原有結構,以起伏的山體狀,抬高內部空間。

機械臂用舊磚做出的曲面

這個建築的外牆,材料全是周邊拆遷下來的舊磚,然後用先進的機械臂技術,造出精緻曲面,極具張力和未來感。

“這樣的結合極其少見。它讓人看到數字化時代不單單隻有技術,也有情感與記憶,”馬蒂諾感嘆。如今,池社這一片形成了一個田園牧歌式的藝術家小型社群。

陽塑糖舍

上海之外,位於陽朔的糖舍,是另一個工業建築改造的樣本。

這座損壞嚴重、幾近倒塌的老糖廠,是當地上個世紀經濟的一個典型代表,寄託了一代人的生活記憶。

“我和在這裡工作過的員工們一起吃飯聊天,他們憶及當年,依然感到無比自豪。”這讓建築師董功很是感觸,他想,“即使是新的建築,它的精神核心必須還是老糖廠。”

新的建築內外部

老建築位於正中,前方是一個能夠映射出其倒影的景觀水池。新的建築佈局在兩翼,立面材料的肌理和壘砌邏輯,與老建築的青磚保持一致。外形簡單剋制,沿用老糖廠的坡屋頂形式,讓新、老建築在同一水平面上演進、更迭。

舊的場地,在與新的建築結合之後,重新成為“可用之物”,並與特定時代的記憶相連。

建築師張軻的設計改造,很重要一部分在北京胡同裡。

作為一個北京人,他總記得上大學那會兒,從清華騎車進城要穿衚衕。“冬天樹葉掉了,樹幹特別黑,下了雪,會聞到燒煤的味道,還會突然有幾個小孩從身邊“啪”地跑過去。那個勁兒,就是北京城市生活的一部分。”

而如今,70後80後一代往往感嘆,鋼筋水泥的城市變得越來越冷漠,小時候的鄰里人情味在逐漸消失。

北京老胡同

馬蒂諾一直對中國獨特的居住單元非常感興趣,上海的里弄,北京的衚衕大院,以家族、姓氏連繫的村落……

“第一次走進北京胡同,我一下就感受到了世世代代的人在那裡建立的深厚的社會關係和社交網路,非常觸動人。”

“但同時我也發現,不少衚衕已經受到了一定的損壞和威脅,這也是為什麼像張軻這樣的一批建築師,引起了大家的注意。他們透過一個個極具實驗性的改造,試圖拯救這些舊的社群。”

張軻的“微衚衕”改造

衚衕是中國居住單元的典型。經過調研,張軻發現衚衕最大的問題,是社群更新處於停滯不前甚至退化的狀態。生活品質沒有提升,大量原住民主動或被動遷離。

“從我的角度是:都搬走了,還要衚衕幹嗎?舊城改造,是得讓裡面每個原住民的生活重新恢復活力。”

“微衚衕”是張軻尋找超小規模社會住宅可能性的一次實驗。在35平米的侷促巷子裡,張軻置入了數個落地窗的小盒子空間。材料用回收來的磚塊、可重複使用的門和金屬來搭建。

它的功能,可以是旅館、小型展覽空間、辦公室,也可以是一個傳統大家族的生活空間。

專案落成後,周圍的老百姓都跑過來看,感嘆說,“原來這破衚衕還能這麼酷,像太空機艙似的。”既保留了衚衕的味道,又酷,建造成本還低。

整個建築的核心在於中間的庭院。提升空氣與光線的流動外,是私密生活和社群街道的過渡,也是鄰里可共享的半公共空間。

鄉建,是近10年來,中國建築的熱詞。不少建築師離開大城市,轉向仍存續著一定田園牧歌理想的鄉村,徐甜甜就是其中之一。

徐甜甜的松陽鄉建專案:竹亭(上)、紅糖工廠(下)

徐甜甜在浙江松陽縣,已紮根6年,改造了大大小小近20個(?)專案,各類工坊、茶廠茶室、農耕館、祠堂、博物館……建設思路一致:用最少的錢,以類似中醫“針灸”的方式,來介入鄉建。

“我們這些外來者,不要上來就說要改變他們的生活,而是得了解他們真正需要什麼。當然有生活質量方面的,但我覺得其中最重要的是重拾對於自身文化遺產的榮譽感,重塑身份標識。”

竹劇場的建造過程

竹劇場是其中最為詩意的一個。

松陽盛產毛竹,漫山遍野的毛竹林,遠看甚是壯觀,但竹林裡卻無可停留的空間。

一個偶然的機會,徐甜甜觀察到山上的毛竹橫著都可以生長,韌勁很好,而且一片毛竹林是由同一根橫走莖萌發的,就像建築的地基一樣。

為數不多的松陽高腔傳承人吳永明在竹林劇場表演

她就直接利用生長的竹子,採用編織的手法,像“編竹籃”一樣,10天,圍合出一個類似穹頂的空間。

村裡的一些傳統祭祀活動,當地的高腔劇團的演出,外來遊客的休閒露營等,都可以在這進行。

每年有老的竹子死去,新的再生長出來,劇場也隨之一起新陳代謝,形態每年都會發生變化。在徐甜甜看來,“自古以來就有這種對自然的崇尚,應該體現在當下的鄉村建設裡。”

竹劇場的建築概念在明代畫家仇英在他的《獨樂園圖》裡就有提示

竹劇場不同季節姿態各不相同

“自然建造”的概念,在國內由建築師王澍提出。2012年,他成為中國第一位獲得建築界最高獎項普利茲克獎的建築師。大家都關心他接下去要做什麼,他答,未來要把主要精力投在鄉村。

2012年,他在浙江富陽市(現為杭州富陽區)全境進行了建築歷史調查:這裡原約有300個村落,但還保留著傳統自然狀態的不到20個,其餘的都遭到了嚴重的破壞。1000多年來積累的建築智慧,正在迅速消失。

他將改造的第一個試驗點放在了文村。這個村子並沒有被列入保護名錄,卻有40多幢明代、清代和民國時期的民居,每塊石磚保留著不同的紋理,看似隨意卻又嚴密地契合在一起,這讓王澍深感震撼。

王澍為文村設計了多種民居

按照文村原有的肌理和土地,他重新設計了24種農居,包括八種形態和若干變體。就地取材,找來村裡的工匠一起參與,將老底子留下的杭灰石、楠竹、黃黏土等再利用起來……

在李翔寧看來,最難得的一點是,“通常這種改造都是在一次性的設計中完成,而一個自然村落是在歷史變更中慢慢演變而成的。文村改造的每一個房子,都是從原有房屋型別中生髮出來,幾乎都不一樣,它不是批次生產的,是對傳統的鄉村的一種致敬。”

新房子造好了,文村的居民卻有點失望:這跟咱們原來的老房子看起來差不多啊?不過住著住著,他們的態度發生了180度的轉變。“這房子真的是想著我們的生活設計的,住著舒服。”

王澍特意保留了村內原來的建築形態

在他看來,真正的城市化絕對不是單向地把農民推到城裡去,而應該是雙向的。

李翔寧也感同身受。“傳統的鄉村不是現在意義上討論的農村,它是文化很深厚的地方,是中國文化的源頭。”

“我覺得建築只是第一步,一個催化劑的作用,讓受過良好教育的人都願意回到鄉村去,才能真正為鄉村帶去變革的力量。”

迴歸傳統的建造手法,是越來越多中國建築師的選擇,並從傳統中探索出一種自己的語言。

王澍就是其中極具代表性的一位。從用66000塊舊青瓦和3000根竹子創作的瓦園,到大量借鑑中國山水畫結構的中國美院象山校區,他一次次在國際建築舞臺上掀起中國熱潮。

金華瓷屋及展出的瓷片樣片

展覽中他設計的另一個建築——金華瓷屋,也是如此。這座100平米的小咖啡館,外形取自宋抄手硯,人坐在硯池底,風沿硯而上,雨順勢而下,極具江南院落的風雨詩意。

牆面開小孔,為室內增加自然的風與光線。同時貼滿了顏色各異的瓷片,呈現出中國陶瓷全譜系的色彩,及一種中式的浪漫。

在李翔寧眼中,王澍可以說是最符合這次展覽主題的一位建築師。“他的建築設計,是對於傳統被遺忘和被消亡的一種抵抗。”

博物館位於歷史街區的中心,毗鄰明清御窯遺址,周邊環繞著不同年代的建築

朱鉳設計景德鎮御窯博物館背後,也有著相似的態度。

在著手設計前,他花了大量時間與當地人交談,瞭解到磚窯不僅是這座城市的起源和特色,更是市民生活中不可或缺的一部分。

冬天,孩子們常常在瓷窯上撿一塊熾熱的壓窯磚塞進書包,抱在懷中取暖,學校也經常會選址於溫暖的瓷窯旁。夏季,歇窯期間窯內空氣溼冷,是納涼的好去處。不少年輕人第一次約會、第一次接吻等重要的經歷都發生在窯裡。

這些薪火相傳的生活記憶,自然而然地成為了御窯博物館的設計源泉。李翔寧感嘆,“我們彷彿能夠從建築上看到當年景德鎮最繁榮時候的樣子,那些窯都在燒的一個狀態。”

包裹在博物館空間中的御窯遺址(下)

在MoMA展出的8個專案,以一種現代的,但也能與我們豐饒的精神文化和物質傳統產生共鳴的形式,為中國建築的未來提供了一些思路和思考。

在近30年的新建設熱潮中,傳統與文化被合併,消散——這是很長一段時間裡,國際對中國建築的固有認知。

而在李翔寧看來,“中國已經從一個為外國建築師實驗場,變成了本土的建築師對自己的文脈非常敏感的一種新的語言的聚集地,這是我們想向西方觀眾傳達的資訊。”

馬蒂諾告訴一條,未來MoMA還會持續地推出一系列中國當代建築的展覽,他已經構思了2、3個主題。

王子耕多元化的建築探索

相比這次展覽中的這批中堅力量,更年輕的新一代中國建築師更為多元、大膽地暢想著未來。李翔寧向我們提到王子耕透過裝置以及電影《邪不壓正》中數字建造的老北京城呈現建築,又如李涵藉助繪製、模型等方式做“小品式的房子”,等等。

“毫無疑問,中國建築正在像火山一樣噴發。但當它能凝固下來的時候,是否還能找到我們自己獨特的核心和語言,是我們所有人都要共同繼續探索的。”

在馬不停蹄向前的同時,守住我們與生俱來的DNA,也不拋下生活在這片土地上的每一個個體可愛的、小小的日子。