1938年12月13日,南京淪陷,伴隨而來的是日軍瘋狂的殺戮,三十萬同胞遇難。

對於南京大屠殺的歷史,其遇難人數之多,關注度之高,也是前所未有的。相信喜歡看歷史的讀者們都有一定的瞭解。但是對於大屠殺之後的南京社會是怎樣的,其史料記載與媒體則鮮有報道,造成很多人對這一段歷史的瞭解很少甚至沒有耳聞。

但不管怎麼說,日軍佔領的地區,人民是一定生活在水深火熱之中,每天膽戰心驚的過日子,這是毋庸置疑的。

以當時的國民政府首都南京舉例,日軍佔領之後,在南京城內繁殖出了三大毒瘤——慰安所、大煙館以及1644細菌部隊。

尤其是日軍以及日偽政權設立的大煙館,導致毒品橫行,大量的金錢外流、犯罪率居高不下,社會動盪不安。

日軍在中國的土地上公然販賣毒品,可以說是一個一石二鳥的陰險手段。

其一:巨大的利潤可以滿足其戰爭需要。

其二:毒品的腐蝕可以使人思想麻痺、喪失鬥志,這樣日本可以在佔領區可以不費吹灰之力,來奴役中國人民。

“日旗所到之處,毒品隨之。”這是1939年國聯禁菸組主任羅素對日本在中國廣大佔領區大規模、長期地推行鴉片毒化政策所造成的毒品猖獗氾濫所作的形象而深刻的揭露。

當代日本學者江口圭一也指出:“像日本這樣在佔領區與殖民地大規模進行鴉片生產、販賣和使用的情況,在戰爭史上絕無僅有。”

在日本當局對毒品毒化政策周密的策劃與瘋狂的實施下,南京的煙毒迅速而廣泛地擴散,幾乎波及、深入到每一條大街小巷,每一家企業、機關、學校、每一個家庭,甚至波及、深入到駐防偽軍的官兵與監獄的犯人。

南京成為日本當局在中國佔領區推行與實施毒品毒化政策最典型、最嚴重的地區之一。

早在1938年11月,金陵大學美籍教授貝德士在對南京毒品氾濫的情況進行數月的認真調查後得出結論:“當時的南京約有5萬人吸海洛因,相當於1/8的南京人口。”

而這僅僅是購買並吸食較便宜的“私土”海洛因的人數。

到偽政權認可的“宏濟善堂”的煙館購買吸食“官土”的菸民則更多。兩者相加人數則更為驚人。

在日偽的宣傳鼓勵與政策帶動下,南京菸民的人數還在以每月1%的速度不斷增加,並向各年齡段、各階層,各職業延伸擴充套件。

1938年12月27日,上海租界的《申報》刊登題為《淪陷一年來之首都漢奸獻媚——借煙妓以繁榮,遊擊宣威殺哨兵於不覺》的報道,揭露道:

海洛英、鴉片、白麵公開抽吸,由督署劃定區域,每區均有土膏局之設立。菸民眾多之區,土膏營業局每有二三所以上,此類土膏局為偽督署所設立。除土膏局外,各區吸售所及煙館櫛比鱗次,平民受騙進內者,不乏其人,故營業不壞。各種毒品中,白麵價格頂賤,吸食便利,新上煙癮者,大都必經吸食白麵之階段。偽署人員及漢奸更盡力推銷。平民受毒害者日增。日軍特務機關毒化中國民眾、欲使中華民眾陷於亡國滅種之政策,聞之令人髮指。

僅僅過了一年,1939年年底,上海《大美晚報》主筆高爾德專程到南京進行社會調查與採訪,以採訪所得寫成文章揭露南京毒品貿易真相,發表在上海英文報《密勒士評論報》上,引起了極大的反響。

上海有正義感的中、外文報紙紛紛轉載或報道。例如影響很大的《大陸報》在1940年1 月19日以《黑化之南京——三分之一居民成鴉片吸食者》為標題,報道了此文內容;另一家《新晚報》,在同日所作報道,冠以《南京幾乎成煙土世界》的醒目標題。

高爾德說:全南京市已有1/4甚至1/3的人口(有警察說其比率甚至更高)已為偽政府與日軍供應的毒品所汙染。

當時的南京人口有40萬左右,按照這個比例計算的話吸毒的人數則在10萬人以上。

一位日本官員更透露:吸毒者各個階層,各個年齡段都有。包括老人、小孩、醫生、警察等等。

一位老教師因此感嘆說:“一年後南京將無一好人。”

日本當局長期大規模地向中國人民傾銷鴉片毒品,有著極其險惡的用心與目的,如當時國際社會所揭露的那樣:“日本對於販賣毒品,可獲兩種利益。販賣毒品所獲之收入,可作為侵略中國之費用;二為用強迫手段,毒化中國人民,使之日趨衰弱退化。”

第一,日本當局透過販賣毒品,掠奪中國人民的大量財富,以供其侵略戰爭機器運轉之日益增加的需要,以達到其“以戰養戰”之目的。

據有關資料表明,在日本侵華期間,整個中國的淪陷區吸毒人數高達3200萬,基本上佔了中國總人口的1/10,日本透過毒品販賣推銷,每年從中國淪陷區獲得的收入高達5億多美元。

南京是日偽統治中國的中心地區。南京鴉片與海洛因等毒品的銷售量巨大,日方從中獲取了驚人的鉅額利潤。

據有關史料記載,在1939年1月,偽“南京市戒菸分局”規定發放煙土數量,丙等土膏行每日發煙土50兩,乙等土膏行每日發煙土100兩,甲等土膏行每日發煙土200兩,南京全市各大、小土膏行每天煙土交易量共5000兩。但各土膏行每日申報的數字早已遠遠超過此數,達每天交易量約6000兩,則每月煙土銷售量18萬兩。以當時南京鴉片“官土”銷售價為每兩11元法幣(後上漲至每兩11.5元、12元),則每月銷售額約200萬元。

到1940年8月,上海“華中宏濟善堂”總堂硬派南京分堂每月須售“官土”漲至30餘萬兩,漲了近1倍,則每月銷售額達300萬元左右。在這同時,由日軍特務機關與日本商人、浪人直接經營的“私土”和海洛因等烈性毒品的銷售總額,大致與“官土”銷售額相當,每月也高達約300萬元。若兩項合計按每月銷售額600萬元計,一年銷售額達7000多萬元。

累計從1938年到1944年6月,南京一地的鴉片海洛因等毒品銷售總額4億多元,除去“成本”,利潤高達3億多元。

日本當局在南京推行的毒品毒化政策獲得如此驚人的鉅額利潤,除少部分充作偽政權的財政收入以及煙土商人的利潤外,絕大部分被日方透過“華中宏濟善堂”拿走。擔任“華中宏濟善堂”經理的盛文頤說:“鴉片利益支配情形甚為機密,系與東京直接來往,即在華日機關亦無從知其詳也。偽政府僅提取細微之稅款。”

擔任“華中宏濟善堂”理事長的日本人裡見甫則承認:“宏濟善堂計所得利潤,最初上交給特務部,以後又上交給興亞院。”至於由日軍特務機關與日本浪人、商人直接經營的毒品利潤,則全數為日方所有。

日方當局若以向南京等中國佔領區傾銷毒品獲取的鉅額利潤用來擴充軍備,按日本學者江口圭一的計算,當時日本建造一艘航空母艦(載重25675噸,艦載飛機84架),所需費用為8000萬日元,則南京一地的鴉片、海洛因等毒品銷售獲利就可造此種航空母艦約4艘。

日偽當局在毒品傾銷中,除可獲得鉅額利潤外,還以偽政權“戒菸總局”與南京地方分局的種種法令、規章所規定,向眾多菸民按月、按季收取執照費,向各土膏行、煙館收取營業稅等。“華中宏濟善堂"南京分堂也要按規定向偽政府交納“營利事業所得稅。”

據有關資料顯示,“華中宏濟善堂”南京分堂在1939年交納9萬元,1942年交納11.5萬元,1943年1月至3月交納14萬元,這些執照費、營業稅、所得稅也是一筆不小的收入。日方當局既然已獲取了驚人的鴉片鉅額利潤,對這些執照費、營業稅、所得稅則多由偽政權收取,作為偽政權的一項重要財政收入。僅在1939年度,偽“南京特別市財政局”從“禁菸局”徵收的捐稅就達576013元,佔當年全市稅捐總收入的45%。

第二,日本當局透過毒品毒化政策,造成了大量吸毒者身體被毒品摧毀,非正常死亡人數大幅度上升。同時很多人為了購買毒品家財散盡之後,想方設法透過不法渠道獲取金錢購買毒品,造成犯罪率居高不下,而日本侵略者則實現了其“毒化中國人民,使之日趨衰弱退化”的目的。

鴉片、海洛因等毒品是價錢極高的特殊商品。為購毒品與交納各種登記取證之費,吸毒者必然盡其所有、入不敷出、坐吃山空、傾家蕩產,最後陷入飢寒交迫之中,不得不舉債度日或難以為繼。

鴉片、海洛因等毒品又是摧殘人們身體與精神的惡魔。廣大的吸毒者們在花費大量金錢,甚至傾家蕩產購買鴉片、海洛因等毒品,只圖一時產生的虛幻的快感與舒適感,卻迅速地身心中毒,產生毒癮,身體日漸羸弱、鳩形鵠面、形銷骨立、骨瘦如柴、喪失生機,而且產生了極其強烈的對毒品的身體依賴性與精神依賴性,一日不可無此物,終日沉迷於“吸毒一興奮一昏沉一犯癮一尋毒一再次吸毒”的惡性迴圈中,精神萎靡、思想空虛,甚至不能進行正常的工作與生活,還能提什麼國仇家恨與保家衛國。

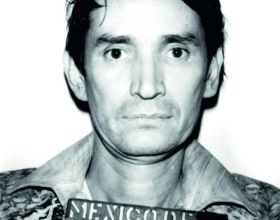

他們喪失了道德感、廉恥心與反抗意識,他們更忘記了南京大屠殺與國家的命運。他們成了日本殖民統治下俯首帖耳、任人擺佈、任人愚弄的“順民”。許許多多的吸毒者因吸毒而極度貧窮、衣衫襤樓、生活懶散、道德墮落,他們最大的理想就是吞雲吐霧。為了獲得毒品,他們在用光自家的錢財後,不惜作奸犯科、進行偷竊與搶劫。

金陵女子文理學院的美籍教授魏特琳在1938年11月9日、10日的日記中,記載了守夜人抓住了來校行竊的兩個賊,結果發現兩個男人是鴉片鬼,還吸海洛因。他們急需錢去購買毒品,即使是去偷也在所不惜。其中一人受過教育,另一人則來自良好的家庭。

南京偽“首都警察廳”當時的統計報告稱:“當時南京大約有4萬人靠偷竊購買毒品,其家人也基本上都染上毒癮。”

日本當局在南京等佔領區推行的毒品毒化政策及其嚴重後果,引起了世界輿論的強烈譴責,更激起了中國人民的極大憤慨。

深受其害的南京人民則在1943年12月,如火山爆發似的掀起了淪陷以後前所未見的、大規模反對日偽毒品貿易銷售的群眾運動——清毒運動。

日方在華中地區建立的最大販毒組織“華中宏濟善堂”成了過街老鼠,聲名狼藉,人人喊打,不得不於1944年4月1日宣告結束。但實際上只是日方被迫將毒品貿易權轉交給汪偽政府。

直至1945年8月日本投降,日偽當局在南京等佔領區的毒品毒化活動一直都沒有停止。

毒品的危害之深前所未有,直到今日國家依然保持著對毒品的高度的、持續的打擊力度,無數緝毒警察犧牲在緝毒前線,最後筆者還是想說出大家最耳熟能詳的那句話:真愛生命,遠離毒品。