【邊寫邊畫】

一進天壇北門,東側高臺上,幾排白楊樹下,有一片開闊的空地。這是老北京人健身的專屬之地。每天下午兩點以後,有個人會提著錄音機來到這裡,放響悠揚的舞曲,人們便陸陸續續地來,隨著舞曲翩翩起舞,都是三步或四步的交際舞。一般到三點左右,人最多,是高潮時分。這有些像鄉間舞會,在曬麥場或打穀場上,踢踏著歡快的舞步,漾起腳下的灰塵,音樂聲嫋嫋地飛進雲間和炊煙裡。

很多人以前互相不認識,每天隨著音樂舞步飛旋,漸漸熟悉起來。為了交流,人們創造了許多機會和場合,“交際舞”中的“交際”二字,道出其中奧妙。

這裡的交際舞,和豪華舞廳裡的不同。舞者如同山間流淌的溪水中的魚——不是舞廳裡那些衣著華美的俊男靚女,那是精緻魚缸裡的龍睛金魚。這裡的舞者水平參差不齊,不過誰也不會瞧不起誰,各跳各的,各美其美。跳得差的,穿著一般都不講究,他們把跳舞當作鍛鍊。跳得好的,可不這麼想,他們的一招一式都像模像樣,把它當作藝術對待。他們都會特意穿著漂亮的衣服,男的或西裝革履或專業舞蹈服,女的則是一襲緊腰闊擺長裙,裙是黑裙或彩裙,腳必踩著漂亮的高跟鞋。真的是人配衣裳馬配鞍,有這樣漂亮的服裝一襯,舞姿顯得格外優美,特別是長裙旋轉如花盛開,生氣勃發,分外動人。再看他們手搭肩、斜歪頭的筆挺姿勢,更讓人感到有幾分專業舞者的範兒,即使不是在宮廷舞會上,起碼也是在皇家園林裡,頗有些“梅須遜雪三分白,雪卻輸梅一段香”的意味。

來這裡跳舞的,大多是老年人。滿臉的皺紋和滿頭的白髮,是任何漂亮的服裝都遮掩不住的,映襯之下反而更加醒目。但是,在這裡跳舞帶給人以快樂,由此蔓延出的交流更是驅散了老年人的孤獨寂寞,這是年輕人的舞會、豪華舞廳中的舞會所不能及的。

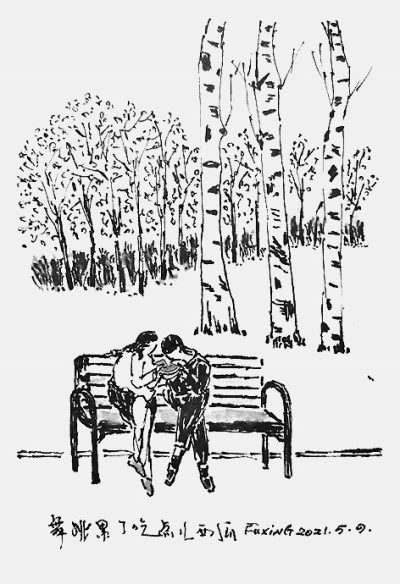

那天下午天色陰沉,但依然擋不住這些人如約而至,舞曲依舊悠悠盪漾在白楊樹下,人們款款動情而有些忘我。我看到其中有一對舞者,年齡六十多,在這裡不算是歲數大的。引我注意的是,男的步子有些呆滯,幾乎是一小步一小步蹭著地皮,小心翼翼地在挪。女的是隨梆唱影就合著他的步子,一點點蹭著向前。說是向前,因為步子實在太小,其實是原地轉磨一樣打著轉轉。

我看清了,男的潔白的襯衫塞進褲腰裡,外套一件磚紅色西式馬甲,頗為鮮豔;女的黑色高領束腰毛衣,黑色闊腿曳地長褲,黑精靈一般一身黑。兩人的頭髮都是新染的,黑亮如漆,一絲不苟。別看動作遲緩,衣著卻筆挺講究。我還看到,他們手的姿勢很是特別,女的右手在胸前緊緊握住男的一隻手,左手則拐向自己的身後,緊緊地握著男的伸到她後背的另一隻手。這樣的姿勢,在所有的舞姿中絕無僅有,對於女的來說難度很大。男的像是中風後有些偏癱,她是擔心他跌倒。顯然,她希望舞蹈有助於他恢復身體,更可能是幫助他回憶曾經美好的年月。他們緊緊地貼在一起,女的手更是緊緊地抓住男的手,彷彿只要一鬆手,男的就會像一片葉子被風吹走。

剛準備過去詢問他們幾句,一位老人拄著手杖,顫巍巍地向我走過來,我趕緊折過身子迎向老人。其實是我的錯覺,老人根本就沒有注意到我,他只是獨自一人隨著舞曲在慢慢地踱步。他沒有任何的舞姿,只是讓手杖幫助他敲打著節奏,自己跟著手杖,踩著舞步的步點兒。手杖,成了他的舞伴。

我走到老人的身邊,發現他的手杖非常特別,不是商店裡賣的標準化的手杖,而是用一根粗粗的樹枝或樹幹做成。手杖上佈滿一個個突出的疤節,如同密密麻麻的老年斑和突兀的骨節,是風霜留下的紀念。老人告訴我,這是花椒木。我知道花椒木質地堅硬,而且有藥用價值,特別適合老人用。但因為是第一次見到,仍感到新奇,一種天然的氣息撲面而來。手杖上塗抹了一層綠漆,只不過年頭久,漆色脫落很多,露出更多花椒木的原色。老人告訴我,花椒木是自家院子裡種的,截下一節粗細適合做手杖的,然後抹上油,塗上漆,為的是不讓它開裂。他又告訴我,這些活兒都是他自己乾的,自己給自己找伴兒!

老人八十四了,我贊他耳不聾,眼不花,還能跳舞,身子骨兒這麼硬朗。他大笑:“跳什麼舞呀,就是每天到這裡來瞎扭扭!”

這位拄手杖的老人,還有那位偏癱的老人,讓我難忘。回家的路上,我的眼前總晃動著那根花椒木手杖和那對男女原地打轉的舞步。忽然想起匈牙利的音樂家巴托克。巴托克晚年患有白血病,到美國的佛蒙特養病,他的妻子給他買了一根酸蘋果木手杖,可以幫助他支撐病歪歪的身子,他的身子已經瘦骨嶙峋,如枯枝上的殘葉,在風中瑟瑟發抖,不知哪一陣風吹過就會從枝頭飄落。

有一天,巴托克拄著這根酸蘋果木手杖到住所前的林中散步,看到一排白樺樹倒臥在地,已經枯死多年。他忽然發現,一棵枯樹樁的側面,佈滿了一個個半圓形的小孔,每個小孔之間的間距像是用尺子量出來似的,每個小孔裡面都有一株淡綠色的嫩芽探出頭來,搖曳著,在一片昏暗與枯萎中,是那樣的清新明快。這個發現讓巴托克異常興奮,讓他暫時忘卻了病痛。他扔下手杖,蹲下身來,用雙手輕輕地撫摸著那一株株嫩芽,喊妻子來看。他用手指敲打著那些小孔,嘴裡發出“篤篤——篤篤篤——篤——篤篤篤”的節奏來,那聲音像木管吹出的單音,重複著,節奏格外精準。他興奮地告訴妻子,是啄木鳥呀,那些小孔是啄木鳥啄出來的,才會這樣的整齊,樹倒下了,死了,但那些小孔還在,嫩芽就長出來了,死樹就又有了生機,生命有了新的輪迴。

人至老年,尤其是疾病纏裹下的老年,更是對生命心存渴望。

巴托克在晚年譜寫了他的最後一部作品《第三鋼琴協奏曲》,第二樂章那天籟一般的“虔誠的柔板”中,就運用了“篤篤——篤篤篤——篤——篤篤篤”的節奏。

那是啄木鳥啄木的節奏,是木管吹出的節奏,也是酸蘋果木手杖和花椒木手杖敲打在地上的節奏、年邁的舞者腳下的節奏,那是生命的節奏。

(作者:肖復興)