阮元(1764—1849年),字伯元,著名的考據學家、金石學家,是乾嘉學派的強有力殿軍。阮元畢生勤於著述,治學廣博,“自經史小學以及金石詩文,鉅細無所不包,而尤以發明大義為主……推闡古聖賢訓世之意,務在切於日用”。海內學者將其奉為山斗,蕭一山評價他為“清代羽翼經學之功臣”,錢穆譽其為“領袖一世,實清代經學名臣最後一重鎮”。阮元皓首窮經,堅守學與仕合,濟於世用,成就了在多領域的頗高造詣。

訓詁明理的治學原則

阮元出身武宦世家,父親德孝仁慈,母親知書識理,他自幼便受到良好的家庭教育。父親教誨阮元讀書治學要注重“明體達用”,對其一生產生了至關重要的影響。他成長的道路上,曾與凌廷堪、焦循相與問學,其為學趣向漸趨明確,開始走上了經學研究的道路。

阮元親歷乾嘉學派的鼎盛時期,自幼便受到考據學的風氣薰陶。阮元主張“士人讀書當從經學始,經學當從註疏始”。他宗法顧炎武、戴震,尊奉以訓詁明義理的治學原則。在他看來,“聖賢之道存於經,經非詁不明。”他明確指出:“古今義理之學,必自訓詁始。”他將訓詁比作通明聖人之道的鎖鑰。“訓詁不明則聖賢之語必誤,語尚誤,遑言其理乎”,“聖賢之言,不但深遠者非訓詁不明,即淺近者亦非訓詁不明也”。是故阮元力倡透過訓詁探究文字的本義,明晰義理。

阮元認為“訓詁之學,必自形聲始”,他對文字、音韻頗有所長。阮元專作《釋心》《釋且》《釋頌》《釋矢》等一系列文章,以究文字之本義。他還援引《說文》《爾雅》《釋文》《五經異義》《史記》等典籍史料,論證了“義從音生也,字從音義造也”的觀點,認為古人造字,字出乎音義,義皆本乎音,成為訓詁學中的一個重要見解。這些研究成為阮元倡導“訓詁以明義理”的奠基之作。

阮元秉持治經必通訓詁的原則,對“性”“仁”“敬”等儒學核心概念進行考釋,清除了漢以降尤其是宋明儒者對典籍的曲解臆說。宋學家專注於義理探求,而漢學家則著力於訓詁考據。阮元實則倡導了訓詁與義理相結合的治學原則,將訓詁作為探尋義理的基礎,具有調和宋學與漢學的意味,避免了走入因考據而考據的死衚衕。此一原則貫穿他一生的治學研究,至其晚年,他仍言:“餘多講文字訓詁,非迂也,凡字不究其來源,則每誤矣。”

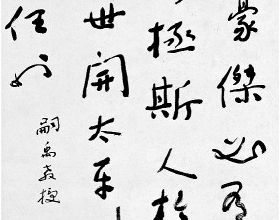

阮元堅持訓詁以明義理的治學原則,校勘、考證諸多典籍,他博採眾家之長,貫纂群言,為乾嘉學派的集大成者,將清代經學推向新的境界。他編纂的《經籍纂詁》將唐朝之前的訓詁資料幾乎網羅殆盡,被譽為“經典之統宗,詁訓之淵藪”。阮元多次言說:“餘之學多在訓詁。”他還匯刻了1400餘卷的《皇清經解》,這部鉅作將在此一時期前有關經學研究的精華囊括殆盡,被譽為“漢學之巨觀,經生之鴻寶”。

以訓詁明義理的治學原則有助於加深對典籍的正確理解,提高學者辨別正誤的能力,是深刻了解傳統文化與古代歷史的橋樑,在繼承和發揚古代優秀文化遺產的過程中發揮著重要作用。

實事求是的治學方法

“餘之說經,推明古訓,實事求是而已,非敢立異也。”阮元崇奉實事求是的治學方法,辯證看待“古”與“是”的問題,他“崇古”卻不拘泥於古,秉持“崇古”與“求是”的統一。阮元繼承清代學者治經之餘緒,表現出“崇漢”傾向,他認為“訓詁必宗漢人”,因為兩漢學行醇實,距聖賢最近,後來的經學研究漸入玄虛之境,缺乏理論依據。在他看來,聖賢經典中無虛空之言,治經當以求真、求實為務。阮元認為“儒者之於經,但求其是而已矣,是之所在,從注可,違注亦可,不必定如孔、賈義疏之例也”。阮元認為治經應實事求是,在文獻編刻中制定了“非實事求是者不錄,武斷附會者亦不錄”的經籍取捨原則。對於古人的註疏,阮元認為不可完全不讀,也不可臆想空言,亦不必株守舊注,而應有所取捨。所以他主張不立門戶,對諸家之學廣採博取,這一治學方法使得阮元的才識呈現出廣博通達的氣象。他所校勘的《十三經注疏》唯求其是,析各家精校之言,擇其善者而從之,實為古今經傳集大成之作,被讚譽為“經學之淵海”。

為詳勘前人正誤,阮元並不拘泥於考據書本之中的文字,他還倡導以“實”說經,即透過對測算、圖示等古代名物制度的考究,以及對古代的典制、地理、金石等廣泛考釋,還原先秦儒家典籍之本義。他所撰《考工記車製圖解》,運用算學知識準確畫出復原圖,考釋了鄭玄對於牙圍與漆牙之度的註解,指出了其中的錯誤之處。阮元對金石學有著頗為精深的研究,他廣泛蒐集金石,孜孜不倦地用其考經證史。相較於竹簡、紙張類書籍,金石文字的儲存更為完好,具有重要的考據價值。尤其是在上古時期,銅器僅為少數貴族所有,銅器銘文蘊含著深刻的政治與法律意義,是對相關領域進行研究的珍稀資料。阮元充分認識到金石的意義,他在金石學研究上成績斐然,正是其求真、求實治學方法的生動體現。

通經致用的治學宗旨

阮元推崇實學,力圖還原經書本義,他以通經致用為宗,努力將經義推及於日用之間,實現“求實”與“致用”的結合。阮元廣泛徵引,“聖賢之道,無非實踐”,聖賢之道本在國計民生,學者應當“所行事功及於家國”。所謂“學而時習之”,學與習相得益彰。阮元釋“習”為“行”義,認為學者不僅要融通聖賢經典,還當以所學付諸實踐,致力於經國濟世才可謂真正的“學”。

作為歷仕乾隆、嘉慶、道光三朝的官員,阮元主張“稽古以為資治”,將學術與政事相結合,以學術為政治服務。在他看來,“蓋未有不精於稽古而能精於政事者也”。為政者必須學史、明史,以古鑑今。阮元處於清中後期,繁榮穩定的社會表象之下實則矛盾與危機四伏。阮元以對古代社會的研究為基礎,提出“天下雖大,州縣之積也”。若官員能把治學與治事相結合,從聖賢典籍中汲取經驗教訓,針砭時弊,通經以濟於實用,則天下歸於治大有可望。

阮元以自身實踐生動詮釋了學術何以經世的問題。在治理水患工作上阮元頗有建樹,他以考證為手段,對於古文獻中有關治水、治淤的資料進行研究,結合實地勘察,因地制宜制定出修治方案,收效斐然。在蒐集資料過程中,他又發現治河有書,而治海專書尚缺。他經過研究發現治河與治海雖不盡相同,然“皆能發明水理”,遂囑其門生撰《海塘攬要》一書,極具實用價值。在改革鹽政方面,阮元同樣取得矚目成就。他往往在實地調查、取得顯著治績後,撰專文對此過程進行總結。他所作《雲南井鹽議》,分析了雲南井鹽政策導致民眾苦不堪言的原因及其對策。除此之外,他還從經世致用出發,在兵政、科技、教育等多領域取得豐碩研究成果,頗具資政意義。

阮元以博大宏通的學術造詣奠定了其在學術界的地位。他始終堅守學與行的統一,以訓詁、求實、致用為治學特點。他將為學與為官統一於經世致用的宗旨之中。他亦仕亦學,以民為本,成就了在為官上的政績與為學上的造詣,其治學之道於當代學人具有深刻的啟發意義。