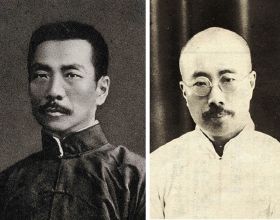

夏陽和他的畫作(攝於2013年)

一

幼離金陵,避東寇烽煙,長河逆上,家園空荒;復危登寶島,海外浪跡,數七十年生涯,大抵是強吞苦果。

暮入申城,尋西潮餘響,兩洋波歇,邦國初興;乃定居滬濱,中土放心,攬十二樓殘月,卻也算倒吃甘蔗。(夏陽作於2002年)

甘蔗愈近根部甜度愈高,愈吃愈甜。知道老友夏陽年輕時生活困苦、漂泊坎坷,中年以後漸有轉機,步入老年後一路平順漸入佳境,他自認:卻也算倒吃甘蔗。上面是夏陽在上海的工作室門框上掛著的對聯,倒是寫下了他跨洋過海顛沛一生,遊走於由東到西又由西到東的極簡經歷。

夏陽1932年出生,南京人,本名夏祖湘。青少年時代都是在戰亂中度過。此敘事詩可洞悉當年生活的艱辛:

慈祖憐命苦,白髮撫少孤。

舉炊惟煮米,盤中數腐乳。

舊衣翻假新,鞋破最躊躇。

仰首青天遠,哀心映故圖。

兵荒馬亂中,為溫飽夏陽在漢口參軍,1949年十七歲隨軍隊到臺灣,在前輩畫家李仲生門下習畫,1955年和李仲生的八位門生成立“東方畫會”成為“八大響馬”,是臺灣六十年代倡導現代藝術運動的代表人物。1963年,夏陽前往巴黎尋找自己的藝術方向,此時期,夏陽繪畫上用顫抖雜亂的線條描繪人的形體,畫中人全身模糊,似有若無,如魅影般漂浮在潔淨的畫面上,故而稱畫為“毛毛人”。1968年,他移居紐約,感受世界藝術的新潮流,形成了他走照相寫實主義(Photorealism)路線,他自創快門拍攝街上的人物,捕捉瞬間感,照片中人物動態的身影和靜的背景相呼應,是以前繪畫“毛毛人”系列的延續。第一張畫作《凱蒂》(Kitty)模特兒還是我們共同的友人,1974年紐約哈里斯畫廊(O.K.Harris)展出他的畫,並簽下代理合約。1992年,夏陽回到臺灣定居後,轉向東方傳統神話和寓言中的人物,但仍然不脫離“毛毛人”的意象和語言。2002年遷居上海,將民間剪紙以及現代雕塑相結合、彼此借鑑,讓“毛毛人”系列轉為金屬片雕,即使雕塑是立體作品,仍然是繪畫“毛毛人”的再跨越性延伸,採用的是遊走於前衛與復古之間的語言。

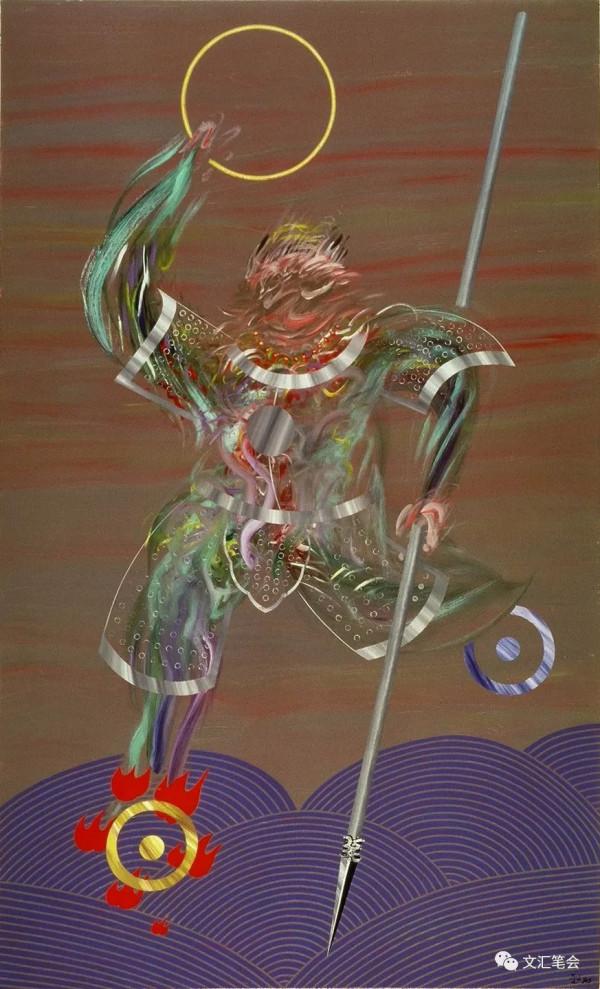

夏陽作品《太子爺》(誠品畫廊提供)

2020年冬季,夏陽在廈門仧美術館開了個展,《Hi 藝術雜誌》中李天琪寫了篇長文《“絕對老外”夏陽,一位88歲的藝術頑童》。很欣賞其中幾個獨到的觀點,想主要是和我的境遇在某點相仿,節錄特別有感觸的幾段。

“創立東方畫會的‘窮兵哥’”:這批老藝術家經歷了曲折多難的中國近現代史,東遷西徙,離散海外的不乏其人,而冷戰又使大陸與海外的人脈與活動割裂開來,在學界廣泛認同1979年的“星星美展”是中國當代藝術開端的背景下,很多人消失在大陸藝術史研究者和公眾的視野中。1932年出生的夏陽似乎也屬此列。

“絕對老外”:夏陽在巴黎和紐約闖蕩二十餘年,他被視為地道的“中國藝術家”;首度返鄉之旅時,這位南京人發現自己是個“臺灣畫家”;廣州展覽時,他是個“紐約畫家”;1992年,夏陽夫婦從紐約回到臺北定居,他又被視為“陸客”了。回頭想想,藝術家送給自己一方印章——“絕對老外”,到哪兒都是個老外。“絕對老外”,既是藝術家個體身份的左右不逢源,文化認同的東西不得宜,反過來想,也是藝術家身處大時代變動、全球文化匯通的過程中,一種遊移不定的個人身份的懸置狀態,一種頻頻臨於絕境之下的人生覺悟。

夏陽回到國內之後,仍然是一個“老外”,沒有被看見。二十世紀之後我們的政治與經濟融入了全球化,我們的藝術語言也進入其中,這種大格局或許真的需要我們放寬視野,關注夏陽這樣的藝術家。他把現代審美要素、傳統的滋味、人生的歷練真誠地放入作品中,作品因而既有古典文化的精氣神,又有一種能與當代人進行互動的詼諧態度。

二

我認識夏陽半個世紀了。所謂路遙知馬力,他從人品到作品一貫萬變不離初衷的“真”,永遠生活在精神境界裡“安貧樂道”,繪畫之餘在打油詩中開疆闢壤,自由自在地遨遊在無限樂趣和隨遇而安中。他身處逆境、安於貧窮,仍樂於用毅力和信心堅守志向和理想,奉行自己信仰的道德準則,面對任何事都處之淡然、泰然。

上世紀七十年代初,第一次到他在SoHo的工作室拜訪,工作室像舊貨攤或者更像雜貨店——盆盆罐罐瓶瓶,很難辨清哪些是工具、哪些是材料、哪些是未完成的作品。他的工作室的一大特色是牆壁四周張貼滿了打油詩,舊的新的半新不舊的,五顏六色七橫八豎,用畫筆、毛筆、鋼筆塗寫,都是情之所至、隨心所欲寫下的,我特別喜歡他半文半白的打油詩,生活、生動、充滿了生命力。那時他在畫照相寫實風格大畫,把照片影像投在畫布上,然後自己坐在一臺老舊的、可以上下左右移動的升降機上,一筆一筆認真畫,所謂慢工出細活。知道我遊移不定還沒有下決心搬來紐約,就誇下海口:“你搬來紐約,我保證送你畫!”

“呵——真的?!”

夏陽憨厚地嘿嘿笑。

第二年,我真的搬來紐約了。那時我的棲身之所在東60街一幢舊樓中,爬四層陰暗又吱吱作響的樓梯才到我那層。踏門入屋,舊浴缸就臥在正中央;將浴簾拉好,那間屋子就算客廳;開飯時浴缸上架塊板就成飯廳;有客人來,在板上鋪上被褥就是客房。薄木板牆的另一邊,可以放張小床,夏陽用畫布寫了個大字“舞”,掛在薄木板牆上做隔間和裝飾用,就成了我的臥室。再過一年“江青舞蹈工作室”在SoHo成立,“舞”字就一直掛在排練室中陪伴著我創作三十多年(下圖)。2008年,我搬離了SoHo,新家是公寓,大字“舞”無處可掛,雖然捨不得,還是運送給了也是夏陽朋友的紐約“陳學同舞蹈工作室”。

1974年,著名舞蹈家Joyce Trasler(喬伊絲·崔斯樂)用周文中的同名音樂《尼姑的獨白》給我編了獨舞,喬伊絲希望有象徵性佈景,那時我苦苦經營舞團,生活費靠我在亨特大學教舞,舞團申請到的政府補貼少得可憐,只好請樂於助人的夏陽幫忙。他看了排練,瞭解了舞臺需要後,沒出幾天就揮就出一幅氣勢非凡、渾厚的黑白菩薩像,點題、簡潔、大氣,舞臺演出效果非常出彩。這張繪製在帆布上的畫,跟我巡迴演出跑遍了歐、美、亞洲各大城市,我將它和其他演出資料一起,捐給了林肯中心表演藝術圖書館。

江青在表演《尼姑的獨白》,佈景由夏陽繪製。柯錫傑 攝

三

夏陽助人為樂以此次最戲劇性,雖然幾十年過去了,我仍然記憶猶新,徵得當事人夏陽同意(除夏陽外都已經仙去)記下。

作曲家李泰祥,臺東阿美人,七十年代中期,得到紐約亞洲基金會贊助在紐約觀摩學習一段時間,太太許壽美同行。李泰祥和許壽美當年是同學,苦戀私奔結婚,婚禮當晚,許家找上門將女兒搶走,新聞在臺灣鬧得沸沸揚揚。我們彼此知根知底,又有許多共同的朋友和談資,所以有機會他們來紐約,大夥兒總要聚聚。

一天給夏陽打電話,女生接的,這麼多年,可第一次冒出來一個女主人,我以為打錯了正要掛,不料對方說:“江青你是找夏陽吧?我是許壽美。”

“什麼!?你們夫婦不是離開了嗎?前兩天才給你們送行。”

“你快過來,我們當面談,事情有點複雜。”

我和夏陽都在SoHo住,不出十分鐘我就在夏陽畫室了,夏陽喝著茶溫厚的招牌笑容掛在臉上,欲言又止的樣子走開了。壽美是個心直口快的人,一股腦兒和盤托出整個事件的來龍去脈。原來多情惹來的風流債是李泰祥一生的“試煉”,在紐約也舊習不改,他們在機場打道回臺時,壽美髮現竟然有痴情的女朋友前來送李泰祥機。忍無可忍之下壽美提出分道揚鑣,但一時之間發現自己走投無路,思前想後確定唯有夏陽是可信賴投靠之人,於是壽美在機場給夏陽撥通電話,電話那頭見義勇為,壽美掛了電話,拖著行李直奔夏陽家。

“同是天下淪落人”罷!夏陽的第一次婚姻破裂同樣的遭受了被欺瞞,所以特別憐憫壽美的遭遇。之後,夏陽不再掛單,朋友們也都樂聞喜見夏陽有了熱灶暖語的“家”。壽美對夏陽的起居生活照顧得無微不至,也是夏陽的最佳聽眾,隨便夏陽講什麼,壽美聽得津津有味,專注地看著、聽著、笑著。至今印象最深的是,大夥兒都並不覺得好笑的事,但壽美聽來前仰後合咯咯笑不停,那種欣賞、幸福和滿足感讓人豔羨。記得那年夏陽養了貓起名“OK”,想當然跟進了O.K Harris畫廊有關,春節時,夏陽做了十種素食材放在一起的家鄉年菜——“十香菜”,帶到春節聚會中討個好意頭,我打心裡替他們高興,祝他們十全十美苦盡甘來。一段時間下來,不料夏陽跟我吐苦水,透露了心思,感到壽美待他實在太好了,怕自己擔當不起這份情誼而虧待對方,說:“傷害別人的心最缺德。”在夏陽眼中,壽美是個好女人,但自己這方面擦不出愛的火花,生活可以湊合但感情則不可湊合,這是他的原則,只能把壽美當作好朋友……最後,自尊心極強的壽美跟我不辭而別,夏陽辭拙也不喜歡多作解釋,只是帶點苦澀溫厚地一笑帶過。我理解感情方面的事,是世界上最難解釋,想不清、摸不透,更不可能言喻了。

慶幸的是1977年,在畫家謝里法牽線下,夏陽認識了哲學博士吳爽熹,雖然她出身臺灣優渥家庭,但完全沒有“大小姐”做派,非常樸實、害羞,說話慢聲細語,對物質生活完全不在意,欣賞夏陽安貧樂道的藝術家氣質。開始我們不知道她的尊姓大名一直叫她博士。夏陽告訴我,他們約會很多次了,連手都沒有牽過,一天過馬路,夏陽怕車碰到女朋友,想扶爽熹一下,不料她在大街中間來了個舞蹈的空中跳轉,躲掉了。夏陽用手拍著自己的胸口用南京話說:“‘乖乖隆地咚’嚇了我一大跳!”接著示範來了個空中跳轉,把我逗得笑得直不起腰來。七十年代末,紐約大停電時,博士正好在夏陽工作室作客,結果是“人不留客、天留客”!關係確定後,他們一起粗茶淡飯、有滋有味,簡簡單單清清靜靜的過日子。夏陽的這兩首打油詩可窺見這對中年結髮夫妻的生活情趣:

《想老婆子》

老婆不見心發慌,

坐立不住窗外看,

日呆風蠢全無味,

傻瓜牽手最好玩。

《新戲》

(西皮搖板)

老夏陽討一個大

老婆,她的屁股像

泰山,一下子坐至在大

椅上,鎮住那宅中

小鬼不荒唐,長保

健康與平安,

一同攜手把生活來闖

(白)夫人請了

(白)淘蓋請了

(共白)今日天氣晴

和我不免出外遊

玩一番也就是

了(上剎布未介)*同音Subway

夏陽雖然加入了名畫廊,但畫畫得慢,平均兩年基本上最多隻能畫兩三幅布畫,所以仍然有入不敷出的經濟問題。博士不聲不響擺了地攤在SoHo,除了手工藝品外,也賣自己的畫,她的畫具有個人特殊風格,結合中世紀“聖像畫”和中國民間宗教藝術的特質。此為夏陽敘事打油詩:

《擺攤記》

取正著全憑歪打

貨郎攤門前斜搭

呆渾家不聲不響

好遊客照掏照掛

近黃昏收攤收錢

來燈下又數又罵

有朝財神肯幫襯

管教陶朱也氣煞

《擺攤後記》

正在興頭官書下

收攤回家去吧!

夏陽把打油詩貼了一面牆

四

寫夏陽不得不使我想到另外一個關於“安貧”的故事。

1982年,朱牧夫婦把剛由上海來紐約的藝術家陳逸飛託付我照顧。陳逸飛知道我是他們電影界的老朋友,將他的處境和盤托出。原來他是中國公派留學生,被指定到波士頓學習,但他只想留在紐約發展。住處、學英文、工作都無著落,我馬上想到中國藝術品收藏家王己千先生和我是忘年交,古道熱腸。結果,王己千先生將陳逸飛安頓在自己的公寓中,可在一街之隔的紐約亨特大學學英文,還安排他到紐約藝術品拍賣行修復西洋油畫得以謀生。不久,我帶陳逸飛去了藝術家大本營SoHo參觀,並安排他與嚴肅而有趣的中國藝術家見面,對他說:“到了SoHo,如果不能見到夏陽本人和參觀他的工作室,那才是遺憾。”夏陽工作室在舊倉庫四樓,沒有電梯,踩在岌岌可危的樓梯上,在光線幽暗中爬著爬著,樓梯左邊赫然出現一對大紅春聯和門神,那就是夏陽工作室的門。進去看到了高而狹長的長方形統艙,夏陽夫婦一壺熱茶熱情地接待了陳逸飛。參觀工作室時夏陽說作品本身就是創作者最重要的觀點,並提供了紐約的生活和藝術經驗。兩老優哉遊哉送我們到門口,萬萬沒有想到一出大門,陳逸飛就對我說:“怎麼夏陽生活這麼貧困潦倒?坦白告訴你,如果是這麼低的生活質量,在紐約混還不如回中國,那裡日子舒適多了……”我無言以對,只簡單說:“夏陽是位安貧樂道的藝術家。”立馬瞭解到他們是對生活、對藝術追求極端不同的兩路人。

1992年,夏陽夫婦決定“還巢”——回臺灣定居,見面的機會少了,有機會去臺北總要設法和老友聚聚。記得一次我住在好友鄭淑敏家,由我口中她知道夏陽定居臺北陽明山,設家宴邀約老朋友們,沒想到半途爽熹極度不適,趕緊送去急診室。才知道爽熹有嚴重的心臟病,這也是他們離開紐約的重要原因。在生活和創作環境安定下,夏陽開始尋根和迴歸,畫風題材都有所轉變,但仍然不脫他“毛毛人”的個人符碼,活躍於兩岸藝壇。

不知道究竟是什麼原因,2002年夏陽與吳爽熹移居上海。曾經看過他家中有副對聯,右聯:觀天必坐井乃踞天井以觀;左聯:量海宜用鬥是取北斗來量。不禁讓我推想也許對岸的空、海、陸都寬闊多了,便於舒展?

每次有機會去上海必去探望夏陽夫婦,跟他們在一起聊家常好放鬆、舒適,兩個人與世無爭、隨遇而安的生活態度,在上海這個紅紅火火的大千世界裡,有點另類的獨樹一格。不幸的是爽熹於2014年2月因心臟病突發故逝,朋友們都很擔心夏陽的境況,但鞭長莫及、愛莫能助。我則相信時間是一切……

同年秋天,跟媽媽去國內旅遊,終點站上海。夏陽一聽江伯母駕到,非要接待一番。適巧他在上海博覽會有展覽,主要展出他的新作品。我們母女有他相陪,先去看展覽——巨大的銅雕門神把守在大門入口處,好獨特的另類“毛毛人”,威風八面又有笨拙、童真的淳樸,我大呼棒、有趣!

夏陽告訴我:“這類作品也只能在此地做,自己年邁,無法再搬動大件材料,也不能再爬高弄低,非得有助手和學生幫忙。”他老年喪偶,但絕口不提,我也不忍心問,那天看他興致很高,為自己在藝術創作上又超越了一大步充滿自信。看完展覽後他非要請我們母女晚餐,餐桌上他說:“伯母你挑貴的菜點,現在不像在紐約,我口袋裡有錢了!”說得那麼直白,臉上一副憨厚樂呵呵的表情,聽得我一陣心酸。

夏陽作品《門神》(誠品畫廊提供)

最後一次和夏陽見面是2018年秋天,我在上海聽說王安憶的另一半身體欠安在家休養,去探望前,說好我有約在先不一起吃晚飯,看天色漸晚起身告辭時,主人要知道我的目的地好幫我叫車,檢視地址時,我無意間透露是去夏陽家。大概是作家的好奇心驅使:“唉——怎麼我認識的很多朋友到上海來都異口同聲一定要去看夏陽?他是何方神聖?”“你要是有興趣可以跟我一起去啊,非常有意思的一位好人、好畫家,你會喜歡他的……”王安憶說:“家裡阿姨剛剛包了薺菜大餛飩,吃飯時間了我們就帶過去,怎麼樣?”我是個不會客氣的人,馬上介面:“拿著吧,新鮮薺菜國外吃不到。”其實是我嘴饞想吃家鄉味。

夏陽和王安憶、江青(自左至右)

到了夏陽家,還是老樣子,自從太太爽熹往生後,似乎夏陽又回到我在紐約認識他時的光棍生活狀態,家裡不修邊幅、冷鍋冷灶。

我互相介紹後,夏陽就拉了凳子請客人坐,說:“剛在臺北開了《觀·遊·趣》個人回顧展,才回上海,一時之間還沒有恢復‘元氣’,最近沒有作畫。”王安憶自告奮勇當廚娘,發現冰箱中空無一物,只能下了餛飩後放在醬油湯中,我建議夏陽打電話叫幾個冷盤好喝酒時吃,夏陽說:“有餛飩吃夠豐富的了,哎——你還是這麼浪費?” 被主人一頓批,想老友心情一定不佳,隨他的意願吧。

餛飩吃完後,他拿了這次展覽的畫冊請我們看,夏陽說起畫畫這檔事,眼睛仍是一閃一閃的晶亮,突然恍然大悟:“哎——你帶來的這位朋友是很有名的作家?” 我點頭。“啊——對不起,最近有點老糊塗了,趕快趕快!”說著就去翻找可以送給貴客的見面禮——展覽畫冊。王安憶翻看畫冊時,我趁機問夏陽:“博士走了,這些年是不是日子很難熬?” 平靜地答:“你應當是知道的,藝術家最大的好處是情感有所寄託,人走了固然難過、神傷,但寄情藝術創作可以排懷遣憂。你看我蠻好,就放心罷!” 溫厚的招牌笑容掛在臉上。我們互道珍重、相擁道別。

夏陽作品《出關》(誠品畫廊提供)

寫到這裡忽然想,真巧了,這幾天紐約酷熱“夏日炎炎似火燒”,正好我在寫夏陽這位“安貧樂道”的毛毛人。遙祝老友今後如此首自創打油詩:

天

行健

如奔馬

汗發寶光

比龍動靈飛

追踏時空蹄下

2021年7月7日於紐約

作者:江 青

編輯:安 迪、錢雨彤

責任編輯:舒 明

來源:文匯筆會

*文匯獨家稿件,轉載請註明出處。