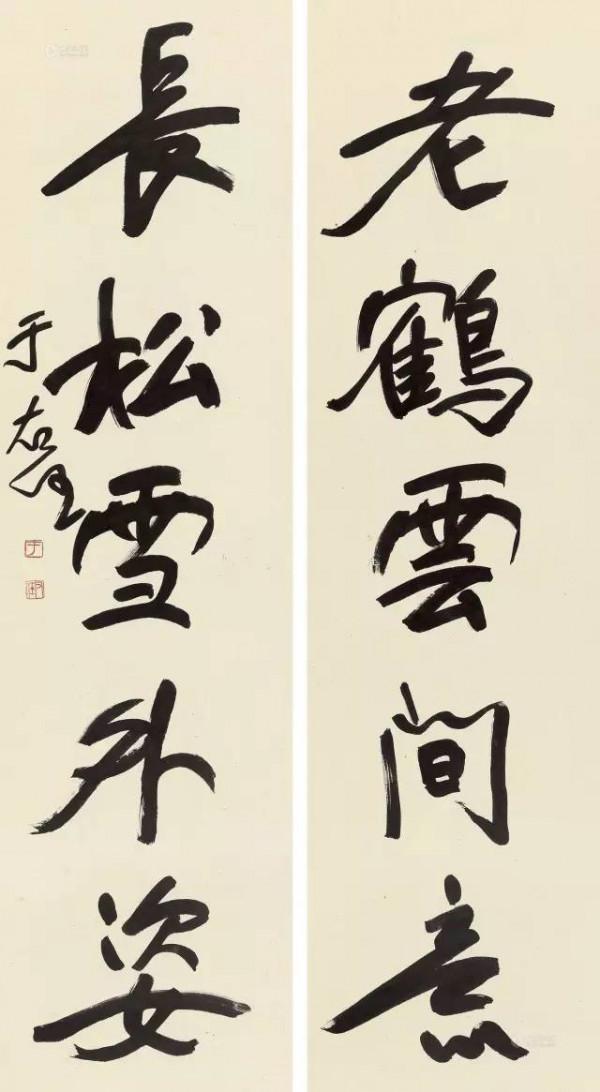

于右任為民國時期最具代表性的書法家之一,身居國民政府要職,且熱衷於收藏魏晉六朝碑版,書法以此為契機,化碑做草,提倡標準草書。然而,其做書理念核心則是圍繞“自然”,以下這段話可時常讀閱,體會其中三昧,另附於明詮先生評論文章以饗讀者。

于右任草書千字文正氣歌

¥35.2

購買

一切須順乎自然。平時我雖也時時留意別人的字,如何寫就會好看,但是,在動筆的時候,我決不是遷就美觀而違反自然。因為自然本身就是一種美。你看,窗外的花、鳥、蟲、草,無一不是順乎自然而生,而無一不美。一個人的字,只要自然與熟練,不去故求美觀,也就會自然美觀的。

大風起兮雲飛揚 ——于右任書法的意義

至清末民初,碑帖合流融合發展,成為日漸明顯的一個轉折點,于右任就是居於這個轉折點的代表書家之一。于右任(1879—1964),原名伯循,字右任,以字行,號騷心、大風、剝果、髯翁等,晚號太平老人,陝西三原人。1903年癸卯舉人,早年加入同盟會,為國民黨元老之一,曾任陝西靖國軍總司令,國民黨監察院院長等職。一九四九年後移居臺灣。于右任先生既是中國民主革命的政治家、社會活動家,也是一位卓有成就的詩人。當然,他一生致力於碑學書法研習,不遺餘力地倡導和推廣“標準草書”,成就卓著,因此,更是現代書法史上一位里程碑式的書法大家。

清代乾嘉以來,考據之學大興,碑學崛起,蔚成風氣。而至道鹹時期,致力於碑學的書家們已不僅侷限於先秦篆隸書體的考證研磨,而更以魏晉六朝墓誌造像為取法物件,並熔鑄篆隸筆法遲澀渾樸拙厚凝重的特點,引入楷、行、草書體的研習與創造。或刻意刀鑿之痕,方勁峻利,稜角兀然;或追求金石漫漶之象,逆行頓挫,蒼茫渾樸。

自鄧石如、何紹基至趙之謙、沈曾植等,逐漸形成了與標榜“書卷氣”的帖學書風全然不同的另一種技法體系——追求金石氣息的碑學技法。事物發展的規律往往如此——“合久必分,分久必合”。從技法意義上看,碑帖之疆界既然是人為所致,也就必然地人為來打破。至民國,三原於右任出,碑帖之融合由此成為一種歷史的必然選擇。於氏之後,固然仍有以碑帖之界畫地為牢者,但非碑非帖或亦碑亦帖的書法探求日益成為主流。于右任書法的根本意義,也正在於此。

于右任早年取法趙孟頫,溫文清雅,自言“肥而舒”。及長,亦或時風導引,亦或閱歷識見使然,遂移情於碑版,朝夕摩挲,如痴如醉。嘗詩云:“朝臨石門銘,暮寫二十品,辛苦集為聯,夜夜淚溼枕。”又有詩讚《廣武將軍碑》:“碑版規模啟六朝,寰宇聲價邁‘二爨’,……慕容文重庾開府,道家像貴姚伯多,增以廣武真三絕。”不僅朝夕手摩心追,且事業奔波之餘,廣為蒐羅志石,先後購置三百餘方珍貴碑石墓誌,傳為佳話。

今天我們在西安碑林一、二碑廊所見的大部分珍品,即是于右任先生當年所搜求捐獻。于右任先生的部分楷書作品如《鄒容墓誌》、《茹欲可墓誌》等,即明顯帶有《張猛龍》及元氏墓誌的風格特點,足見其於此用功之勤。于右任先生雖然長期浸淫北碑,但與前代碑派書家不同的是,他卻形成了非碑非帖又亦碑亦帖的獨特審美特點,這就是:用筆的腴潤簡直,結體的扁宕松闊,點畫的勁健坦蕩,整體氣韻的磊落真率自然大方。包安吳所標榜的“逆勢”、“頓挫”之法,後世歷代習碑者均奉為碑派圭臬和度人金針,竟被于右任如此輕鬆地顛覆滌盪。因此說,于右任是有清以來碑帖融合最為成功的典範,一代書風的開拓者。他的成功,主要有三個方面的基本成因,這三個方面也昭示了其書法審美價值的歷史意義。

其一,獨特的習書方法和書學觀念。他曾反覆申述他的這種獨特方法和主張——“學書法不可不取法古人,亦不可拘泥於古人”,“寫字無死筆,……一有死筆,就不可醫治了”;“臨是臨別人的,寫是寫自己的;臨是收集材料,寫是吸收消化。”這些看似尋常的觀點對於今天的學書者仍不失指導意義,甚至是一種棒喝。在他的作品中,即使是楷體,也不易見到一般習碑者往往難以避免的生硬呆板的“稜角”,下筆簡直,行筆率意,結體磊落坦蕩,人們斤斤計較的藏露之法他似乎全然不顧,他所要的是碑的風韻而不是碑的刻痕,何故?刻痕皆“死筆”也。在他看來,“無死筆實為書法中之無上要義。”所以他的書法簡直率真從容磊落,如此舉重若輕的取法,與以描摹碑石之刻痕為能事的迂腐之輩,不啻天壤之別。當我們細細端詳他筆下的點畫形跡,那種爽直痛快,那種滿不在乎,實在不像是一筆一劃地寫,倒更像是抓起毛筆飽蘸濃墨直接往宣紙上“摔”。那種由此而生成的大氣、生氣直擊觀者的精神與靈魂。“取法古人”人人皆懂而無疑義,“不拘泥古人”人人都自以為是,卻未必能有幾人懂得其真正的意義,何以如此?其一,“取法古人”有標準而“不拘泥古人”沒有標準;其二,“取法古人”只需要靈氣和勤奮,而“不拘泥古人”則除了這些以外還需要識見和勇氣。因此,如果我們只從于右任的字裡看出簡直和痛快,則是看問題簡單化、表面化了。

其二,中年以來,他以其深厚的功力而“膽大妄為”,致力“碑楷行書化”和“行草書北碑化”的探求。于右任曾反覆說過這樣的觀點:“一切須順乎自然,——在動筆的時候,我絕不是遷就美觀而違反自然。因為自然本身就是一種美。”在他筆下,碑體楷書的行書化和行草書的北碑化,就是他這種“自然觀”的直接反映和成功結果。“遷就美觀”無疑就是忠實於碑體楷書的方整端嚴和帖學行書的流美飄逸。怎樣不遷就?又怎樣不違自然?無非就是保持碑版刻石書跡筆法書寫的“自然”和保持行書結構與書寫書勢的碑體用筆個性的“自然”。這是至今令我們深思的兩個“化”,完成這“兩化”,則不僅需要他“百鍊鋼化為繞指柔”的功力,還需要他卓越不凡高屋建瓴的藝術識見,更需要他詩人的騷心文韻浪漫情懷和特殊經歷所養就的胸中丘壑磅礴豪氣。

其三,標準草書的倡導與實踐。于右任傾其大半生的心血致力於標準草書的研究與推廣,用他自己的話說,就是“為過去草書作一總結帳”,這是他中年直到老年最大的使命和心願。1927年始廣泛蒐集和研究歷代草書的帖本、筆法與理論,1932年在上海發起成立“標準草書社”,出版《草書月刊》,提出以“易識、易寫、準確、美麗”四個標準來改革草書。他認為“文字乃人類表現思想、發展生活之工具。其結構之巧拙,使用之難易,關乎民族之前途者至切!……廣草書於天下,以求製作之便利,盡文化之功能,節省全體國民之時間,發揚傳統之利器,豈非當今之急務歟”。于右任把對標準草書研究推廣與國計民生聯絡起來,足見其“書以載道”的宏偉願望和書法藝術社會擔當的責任和使命,使我們不難理解為什麼他要努力實現“易識、易寫、標準、美麗”這樣的標準和歸宿。這種社會學意義上的責任和擔當,也許與今天人們津津樂道的視覺藝術審美追求實在不能簡單地對接,但也十分有趣,不管他的這一意願與草書藝術審美之間如何乖謬,但正是這一基本主張和理念,使他從傳承兩千年的草書圭臬中逃離出來,從完備進而封閉的帖學統系草書筆法的束縛中沖決出來,從有清以來碑帖藩籬對峙中實現了自然而然的融合與超越,從而打破了“碑不能草”的神話。也因此實現了草書藝術的“美麗”——坦蕩磊落腴潤酣暢。而這“美麗”並非以歷史上某家某派“正統”的草書正規化為旨歸,而是以“易識、易寫、準確”的世俗要求為標準和前提。所以,不管于右任“標準草書”這一主張在藝術理念上有何缺失,但“於體草書”在書法史上的輝煌成就和開拓意義是不朽的。

當然,我們也應該看到,任何藝術探索在跋涉途中都會留下這樣那樣的遺憾,尤其是行草書的“隨機性”特點更使其創作過程中的“成功率”遭遇到心態、情緒、材料、工具及當時環境等諸多因素瞬息萬變的挑戰,不可能件件都是精品。特別是於氏書名日隆,官高位尊,應酬之作過多過濫,甚至學生代筆的情形也在所難免,這些都是我們在充分肯定其書法藝術的創造性高度與書法史意義的同時,也應該注意的。