錢江晚報·小時新聞記者 史春波

“零下40攝氏度,很多戰士凍掉了耳朵,凍塌了鼻子!”

“有人嗎?還有人嗎?戰役結束了,我只聽到了風的聲音……”

“為國而死,死就死了!”

“如果當年換作你們,也會義無反顧地衝上去的!”

……

當他們說出這些話時,有種難抑的悲壯和豪情。

郭榮熙、陳龍崗、吳茂和……這些生活在浙江的參加過長津湖戰役的志願軍老兵們,已經九十多歲,有的甚至百歲高齡。

但回想起那場戰爭的慘烈,回想起當年犧牲的戰友,他們依然落淚不止。

近日,隨著電影《長津湖》的熱映,他們雪藏多年的英雄事蹟再次被人們提起,而且遠比電影真實感人。

這裡記錄的片段,只是萬千英雄的縮影。

“為國而死,死就死了”

郭榮熙 98歲 諸暨人 曾擔任20軍60師司令部作訓科參謀

我是1945年入伍的,擔任過爆破班的班長。1950年12月,我率領著部隊在做水上爆破訓練,突然接到上級的命令:停止一切訓練,北上!

到了山東,我和戰友們才知道是為了準備抗美援朝。之後,部隊就到了鴨綠江邊,我們來不及換裝就過江了。看到朝鮮正在燃燒的房子,我就聞到了戰爭的硝煙。

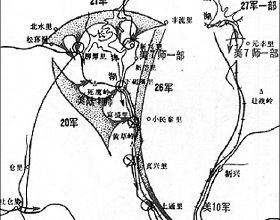

抗美援朝戰鬥打響了,我擔任的是中國人民志願軍第20軍60師司令部參謀。

長津湖的戰役太難了,可以說,我是死裡逃生的。我印象最深的是,那天,為了配合友鄰部隊行動,我奉命帶領一個排去炸燬黃草嶺第一號發電站大橋。

這座橋比較特殊,它是一個發電站,有水壩,公路橋從水壩上透過,壩體的落差又非常大。這種爆破就是技術活了,所以緊急派了我去執行任務。

那時的天氣很冷,零下40多度,我們剛從南方北上,還來不及換上冬裝。我就穿幾件單衣,捆紮著3包二三十斤的炸藥包,憑自己的爆破經驗去安裝炸藥。安裝好後,再命令部隊後撤,我拉響了發火管,30秒鐘後便會爆炸。

但是,也是出了一點小意外。因為又冷又餓,導致我撤退行動遲緩,跑的太慢了,緊接著,隨著一聲巨響,大橋炸燬了,可我還是被一個飛物擊中,導致左小腿腓骨折斷,腳被扭轉180度。

痛是肯定的,但是,還是得忍。我記得很清楚,那時,我咬著牙關,右腿跪地,忍住了劇痛,自己把腳扭正了。接著,我就暈倒在地上,被戰友們抬下了陣地。

當時並沒有感覺多疼,過了一會疼得我呀全身發抖,眼淚直流。我咬緊牙關,他們趕緊用擔架把我送到團部包紮。

因為這次受傷嚴重,我不得不回國治療,但心裡還是放心不下啊,我的那些親愛的還在戰鬥中的戰友們。於是,休養了半年,1951年5月,我又去了朝鮮,歸隊了。

直到1952年6月,我才隨軍回國。在戰場上我多次受傷,被評為了三等甲級殘廢軍人。後來,我就一直在家鄉諸暨工作。

對於我們來說,死,並不是可怕的!大家都這樣想的:為國而死,死就死了。

我相信,如果當時換上現在的你們這些年輕人,也一樣會衝上去的。

“回答我的,只有呼嘯的山風”

陳龍崗 96歲 祖籍安徽 曾擔任20軍60師178團班長

1950年,我25歲,是20軍60師178團的一個班長。當時我帶的是突擊班,有18名戰士。

那年11月初,我們部隊原準備乘車到東北換裝再去朝鮮。可剛到瀋陽,就收到戰爭形勢急轉直下的訊息。兵團司令部傳來緊急命令:20軍立即入朝參戰。

於是部隊不下火車,直接開到了中朝邊境地區吉林通化。

由於美軍飛機在中朝邊境狂轟濫炸,掌握著制空權,公路要道被敵機嚴密封鎖,部隊只能在山區裡行軍。冰天雪地裡,我們走了三天三夜。餓了,啃壓縮餅乾;渴了,挖一把雪;實在困了,路邊眯一下。

長津湖是朝鮮北部最為寒冷的地區,平均海拔1500多米,道路狹窄,人煙稀少,冬季夜間溫度低至零下35℃到40℃。

11月27日深夜,第九兵團在長津湖地區向敵軍發起總攻。28日清晨,美軍發現長津公路被切斷,馬上組織反擊。

美軍的進攻經常分三波。第一波,飛機轟炸;第二波,大炮開火;狂轟濫炸後,第三波,步兵衝上來。

第一波,第二波,我們都躲在戰壕裡。第三波,敵軍近了,我們就衝出去,扔手榴彈,或者拼刺刀!天太冷了,有時候手榴彈扔出去了,也炸不了。

我們一天就擊退了美軍的7次進攻!我印象最深的,是美軍的一枚火箭彈,打到我的身下。足足有半米長,幸虧是啞彈,不然早被炸飛了!但我還是被一枚炮彈擊中了,頭部、右腿多處受傷。

我也參加過上甘嶺戰役。記得戰役結束後,我就衝著戰壕大吼:“有人嗎?還有活的人嗎?”可回答我的,只有呼嘯的山風。熟悉的戰友,幾乎全部犧牲了……

我難受,心裡很難受!一想起他們,我就會掉眼淚。

後來,我到了台州工作。因為負過傷,病痛一直困擾著我。我的脖子,現在還能摸到彈片。年輕時腿就有點瘸,老了更是走不了路,出行只能靠輪椅。但和我的戰友們相比,我是有多麼地幸運啊。

“英雄,他們都是無名英雄啊”

吳茂和 101歲 祖籍江西 曾擔任第20軍高炮營副排長

我是1946年參軍的,1950年11月入朝參戰,任志願軍第20軍高炮營副排長。

長津湖地區有一座公路橋,是我軍人員、物資運輸的生命線,也是美軍重點轟炸目標。我所在部隊的任務就是誓死保衛這座公路橋。

我印象最深的是1950年12月4日的一場戰鬥。天剛亮,監視哨報告,5架敵機正向公路橋襲來。我就迅速指揮戰友進入炮位,組織防空火力。

很快,敵機就俯衝下來,炸彈像雨點般落下,機槍掃射把地上打得嘩嘩響。

炮位上的觀測員不斷報告著敵機的距離和高度,可我發現,他近幾次報告的聲音有點打顫。

我問他,沒事吧?

他說,沒事!然後他繼續在觀測位上報著資料。一會,他又說了一句,“排長,我眼睛……已經看不見了……快找人替……”

一下子,他就倒在了我的肩上,再也沒有發出聲音。

這時,我才看到他的腹背早已被鮮血染紅了,腳底的雪也變成了紅的,結成了冰。其實,他早就負傷了,但一直在堅守戰鬥崗位,直到失血過多兩眼發黑,直到停止呼吸……

我顧不上悲傷,就接過了他手中的測遠機,指引炮手跟蹤射擊,一直打到敵機拖著黑煙向東南方向逃竄。

這場戰鬥的勝利,我們犧牲了3名戰友。我把他們掩埋在附近的山坡上,抬頭望去,一片片的墳頭,有名字的很少,很多都是無名烈士,他們都長眠在朝鮮了。傷痛沒讓我掉過眼淚,但這次我哭了。我答應過要帶他們回家的。

英雄,無名英雄,他們都是無名英雄啊。前些天,我看到志願軍戰士遺骸回國的新聞,一下子就把我看哭了,這麼多年了,他們終於回來了。

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、複製、摘編、改寫及進行網路傳播等一切作品版權使用行為,否則本報將循司法途徑追究侵權人的法律責任。