導讀:《生物多樣性公約》締約方大會十五次會議在昆明舉行,中國媒體與民眾對多樣性保護的關注也達到了空前的高度,一些前沿研究、基礎研究也更多地進入了人們的視野。 物種如何起源?有基因交流的物種或亞種之間,如何各自保持穩定?這是探討物種多樣性的基本問題之一,對包括人類各族群如何起源等問題,也有深刻的啟發。

【文/ 本·克雷爾 譯/ 觀察者網 劉思雨】

2020年4月,我們第一次談話時,進化生物學家約亨·沃爾夫(Jochen Wolf)正在家裡工作。德國正處於(疫情)封鎖狀態,他在慕尼黑大學(Ludwig Maximilian University)的實驗室已經關閉了數週。不過,他的辦公室向他發出了有關他研究的一個通知。

沃爾夫在他的屋頂露臺上說:“我面前有一個烏鴉窩。”巢穴很好地隱藏在一棵高大的雲杉樹頂端。透過樹枝,沃爾夫可以看到一隻母烏鴉正坐在她的蛋上。

多年來,沃爾夫曾爬上許多類似的樹,從烏鴉的巢穴中收集遺傳物質。他還從用獵鷹抓烏鴉的獵戶那裡收集樣本。透過比較歐洲烏鴉的基因組,沃爾夫希望為生物學中最古老和最棘手的爭論之一帶來新的資料。

科學家們已經命名了超過一百萬個不同的物種,但他們仍然在爭論一個物種是如何演化成另一個物種的,甚至沒有就“物種”(species)這一概念到底是什麼達成一致。

在1859年發表《物種起源》的三年前,查爾斯·達爾文在寫給一位朋友的信中說:“我剛剛在比較對物種的不同定義。看到那些佔據了自然科學家頭腦的想法是那麼的不同,真是令人發笑。”

在某種程度上,今天的情況也是如此。很難找到一個“物種”的定義能適用於像蒼鷹和雲杉這樣不同的生物體。同樣,也很難在只有微小差異的生物體之間劃清界限,例如北美、歐洲和西伯利亞的蒼鷹。它們是獨立的物種、亞種,抑或僅僅是適應了當地環境的單一型別種群?

達爾文認為,物種界限的模糊性是一條線索,表明生物世界不是神的創造,而是實際上隨著時間的推移在變化。他鼓勵生物學家將物種視為“僅僅是出於方便而人為地組合在了一起”,它們絕不是對自然界完完全全的直觀對映。

他寫道:“我們至少可以從對物種這一術語的未被發現和無法被發現的本質的徒勞探索中解脫出來。”

然而,他敘述的不精確性並沒有讓他的所有後來者滿意。二十世紀最有影響力的進化論生物學家之一,一位出生於德國的鳥類學家恩斯特·邁爾(Ernst Mayr)攻擊達爾文,說他沒有“回答他的作品標題所表達的問題”。

達爾文展示了自然選擇如何使一個物種演化成後來的樣子,但他“從未認真嘗試過對物種繁殖問題、一個物種分裂成兩個物種的問題進行嚴格的分析”——邁爾1963年寫道。

邁爾在哈佛大學度過了他職業生涯的大部分時間,他稱物種分離是“進化中最重要的事件”,並提出了將生殖隔離作為理解它的“客觀標準”:在一個有性繁殖的物種裡,個體之間可以繁殖,但不能與其他物種的個體繁殖。

幾十年來,邁爾的觀點主導了進化論思想。但到了2000年,沃爾夫思考物種問題時,這個共識已經崩潰了。沃爾夫在學生時代就學到了邁爾的“生物物種概念”,但他也發現了幾十個相互衝突的物種概念,這些概念有不同的標準,如動物的形態、生態學、進化史和識別潛在配偶的能力。(哲學家們也加入了這場辯論,對物種的本體論地位提出了令人頭疼的問題。)

沃爾夫說:“你研究得越多,你就越困惑。”邁爾曾寫道:“只有在明晰了物種和地理差異的性質之後,才能理解物種的形成過程。”但是,隨著時間的推移,沃爾夫開始追隨相反的觀點:只有明確了物種形成的過程——種群之間遺傳差異的起伏以及生殖隔離的進化——才能理解物種的性質到底是什麼。

沃爾夫和我在柏林談話時,一對烏鴉落在我的陽臺上。自從新冠疫情爆發以來,我一直在給它們喂煮熟的雞蛋和花生;那天早上,我放了一罐水,想讓它們也喝一點。

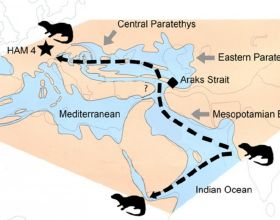

這些鳥是研究物種問題的一個樣本。在慕尼黑,沃爾夫看到的是全黑的小嘴烏鴉;在柏林,我看到的是胸部和身體呈灰色的冠小嘴烏鴉。在最近的冰河時期,阿爾卑斯山和斯堪的納維亞半島的冰川將烏鴉的祖先種群一分為二。那時候,所有的烏鴉可能都是黑色的。

東部的烏鴉在巴爾幹半島或中東地區找到了避難所,並由於某種原因變成了灰色——也許淺色的羽毛有助於它們保持涼爽——而西部的烏鴉則撤退到了西班牙。1.2萬年前,當冰川融化時,這兩個種群重新聚集在了中歐。

小嘴烏鴉和冠小嘴烏鴉有時會交配,並在貫穿德累斯頓和維也納等城市的狹窄雜交區產下許多健康的後代。但在雜交區兩邊,烏鴉的羽毛顏色仍然保留著鮮明的特徵。沃爾夫說:“這些黑色與灰色的烏鴉,其雜交區正好穿過德國的中心地帶。”邁爾本人也曾想過為什麼這兩種烏鴉沒有重新組合成一個單一的種群。其他人則認為它們的存在與邁爾的觀點相沖突。

沃爾夫相信,利用強大的新基因組測序技術,他可以找到烏鴉物種之謎的答案。但他在2014年發表在《科學》雜誌上的第一個結果表明,任何物種的概念都不足以囊括烏鴉進化的現實,擴大了說,無法囊括自然界的複雜性。

荷蘭遺傳學家彼得·德·克尼夫(Peter de Knijff)在與沃爾夫的研究同時發表的評論中寫道:“無論我們如何努力,都不可能得出一個強大的、無所不包的、客觀的物種概念。”相反,一個新興的領域,即物種基因組學,棄用了物種這個概念。

在我與沃爾夫通電話的幾周後,德國放寬了旅行限制,我坐火車從柏林到慕尼黑去看他。這條路線穿越了烏鴉雜交區,但我沒有看到任何鳥類,直到我在另一邊下了車。在我酒店房間對面的屋頂天線上,一對小嘴烏鴉正在休息。在我從柏林的公寓裡觀察了幾個月的冠小嘴烏鴉之後,我覺得小嘴烏鴉似乎和紫藍金剛鸚鵡一樣令人驚歎。

當我告訴沃爾夫我是多麼喜歡觀察烏鴉時,他說:“我認為這個和年齡有關。”沃爾夫身材高大,體格健壯,頭髮齊肩,下巴結實,三十多歲就開始研究當地鳥類。

他於1976年出生在慕尼黑郊外,在阿爾卑斯山旁的巴伐利亞森林中度過了童年,那時他被生物學吸引,經常在森林中玩耍。後來,他在波蘭研究狼的行為,在緬因州研究黑熊,在加拉帕戈斯群島研究海獅。

在加拉帕戈斯,很自然地對達爾文和進化論產生了興趣。“你會想問,為什麼這隻幼崽茁壯成長,長得肥胖和健康,而另一隻卻沒有?”沃爾夫說。作為一個博士生,在2000年早期,他想找出海獅是否主要與它們的家庭成員交往,或者也與非親屬海獅“交朋友”。

沃爾夫悄悄地走到擱淺的海獅身邊,把它們摔倒在地,而他的同事則從它們的腳蹼上取了一個樣本;他後來透過一個由德國遺傳學家迪薩德·陶茨(Diethard Tautz)申請過專利的方法來確定海獅的血緣關係。該方法類似於美國脫口秀主持人在流行的“你不是爸爸!”(You Are Not the Father!)環節中使用的親子鑑定。

沃爾夫來到科隆,在陶茨的實驗室裡分析這些組織樣本。從1980年代開始,陶茨的工作就是進行DNA測序,每次只專注於研究幾百個鹼基對。他想知道,DNA是否能解開物種之謎。

幾十年前,邁爾曾認為,生殖隔離只能在地理隔離中產生並發展。一個不可逾越的地理屏障(如山脈或河流)將一個種群一分為二,在那之後,如果沒有遷移,這兩個種群將演變成不同的物種,即使河流乾涸或山脈崩塌,這兩個種群也能保持分離。

這個模型被邁爾稱為異域物種形成(allopatric),成為物種進化的教科書式標準,儘管很多生物似乎是在沒有地理屏障的情況下發生進化的。

例如,一些非洲湖泊包含數百種被稱為慈鯛(cichlid)的彩色魚類;如果說每個物種都是孤立進化的,這看起來很不合理。但邁爾和其他20世紀中葉的進化生物學領導人對異域物種形成之外的其他觀點不屑一顧。(關於慈鯛,邁爾寫道:“這些物種只是在它們各自進化之後才碰到的。”)

對陶茨來說,問題不在於異域物種形成是否是真理——大家都同意它是確實存在的,問題在於異域物種形成是否是物種多樣性的唯一解釋。他寫道:“異域物種形成的正規化之所以能建立起來,不是因為有充足的事實,大多數是由於信仰,還有物種進化研究領域的專制造成的。”

90年代初,陶茨的一個學生烏爾裡希·施利文(Ulrich Schliewen)給他帶來了從喀麥隆的兩個小火山口湖收集到的慈鯛樣品。兩個火山口湖中都沒有地理屏障,也不存在可繁殖的雜交形式。要麼每個物種都在其他地方進化,並在其源種群滅絕前侵入了該湖,就像邁爾所說的那樣,要麼它們都在同一個湖裡一起進化,在同地發生了物種演化。

施利文和陶茨對每條魚的線粒體DNA的一個短片段進行了測序。透過比較這些序列,他們可以向前推演計算出生物體最近的共同祖先的出現時間。結果表明,這20個不同物種來自兩個共同祖先,分別在兩個湖泊中生活並實現了物種的多樣化。這是同域物種形成理論的可靠證據。

《自然》雜誌於1994年發表了施利文和陶茨的研究成果。第二年,一位名叫詹姆斯·馬利特(James Mallet)的英國生物學家在《生態學與進化趨勢》上發表了一篇論文,質疑了生物物種概念本身,認為它“在實踐和進化理論中都沒有用”。

在他自己的研究中,馬利特發現常見的熱帶蝴蝶物種之間經常發生雜交。其他科學家也發現了狼和土狼、藍鯨和長鬚鯨、人類和尼安德特人之間存在自然雜交。

生殖隔離顯然是有性繁殖的生物物種形成過程中的一條死衚衕——蒼鷹和雲杉樹之間不能進行交配,但這一結論似乎不再像邁爾提出的那樣是絕對的或不可侵犯的。馬利特寫道:“導致物種進化的過程是連續的,而不是突然的。”

一些科學家對這些發現產生了這樣的反應:他們試圖提出新的和更好的物種概念。其他人,如陶茨和馬利特,則決定把重點放在物種形成過程上。

沃爾夫在陶茨的實驗室工作時,他回憶起自己在加拉帕戈斯群島的一些經歷。儘管一隻海獅可以在一天的時間內輕鬆地遊遍整個加拉帕戈斯群島,但加拉帕戈斯群島西部和中部島嶼的海獅還是有區別的。西部海獅主要捕食深海小動物,而中部海獅則在較溫暖的淺水區覓食。兩群動物頭骨的形狀也不同。它們的基因組也會不同嗎?

就在這件事的幾年前,大多數科學家會猜測答案是沒有不同。但是沃爾夫和陶茨在對基因組的幾個短片段進行測序時,發現遺傳差異與攝食模式和形態方面的差異相匹配。

2008年,他們得出結論,異域物種形成理論,或者說地理隔離理論是一個結果(而並非原因),因為當時只有在演變過程已經完成之後才有可能研究物種的形成過程。而DNA測序使科學家們能夠在物種進化的過程展開時就進行研究。沃爾夫和陶茨寫道,這些海獅屬於馬利特和其他人所說的“物種連續體”;它們的差異“可能會導致一個新物種的出現”。

陶茨主動提出請沃爾夫繼續留在他的實驗室,沃爾夫同意了。在物種劃分研究領域,沃爾夫找到了他學術生涯的重點;而在陶茨那裡,他找到了一位學術上的導師。沃爾夫回憶說:“迪薩德教我要有遠大的理想,要解決一個基本問題,通常需要大量的樣本量、資源和大量的時間。他幫助我找到了開始烏鴉研究的勇氣。”

2007年,沃爾夫跟隨陶茨來到位於普洛恩的馬克斯·普朗克進化生物學研究所,這是一個靠近丹麥邊境的湖邊小鎮。正是在那裡,在瀏覽有關歐洲鳥類的書籍時,沃爾夫開始對烏鴉感興趣。

如果你在歐洲的任何窗臺上留下一顆花生,很有可能會有一隻烏鴉第一個來叼花生——不管這隻烏鴉是小嘴烏鴉還是冠小嘴烏鴉。這樣沃爾夫就可以就地研究這些鳥類,而不用拖著他的妻子和年幼的孩子繞半個地球了。

歐洲烏鴉的分類學幾個世紀以來一直是個問題。發明了現代分類學系統的瑞典植物學家卡爾·林奈(Carl Linnaeus)在1758年首次將小嘴烏鴉和冠小嘴烏鴉列為獨立的物種。

從那時起,許多分類學家就認為它們應該被看作不同的亞種。一方面,這些烏鴉看上去不同,地理分佈上也是不同的;另一方面,它們在生態學意義上是相同的,並且它們能生產出可繁殖的後代。

然而,即使在雜交區域,冠小嘴烏鴉和小嘴烏鴉也傾向於與自己的同類交配。只有偶爾它們才會形成雜交種。雜交烏鴉混合了它們父母的外觀:它們比小嘴烏鴉更灰,比冠小嘴烏鴉更黑。它們前胸上的圖案有時看起來像人字形。對沃爾夫來說,有趣的問題並不在於稱這些烏鴉為“物種”還是“亞種”,問題在於,它們如何在雜交區有基因交流的情況下,仍然保持各自獨特的外觀和分佈區域。

2008年,沃爾夫獲得了一筆研究烏鴉問題的資助。在瑞典的烏普薩拉大學,也就是林奈曾經教授生物學的地方,沃爾夫與一位名叫捷爾莫·波爾斯特拉(Jelmer Poelstra)的荷蘭博士生合作。他們兩人尋找小嘴烏鴉與冠小嘴烏鴉之間的遺傳差異。

技術限制了他們,每次只能對幾百個鹼基對進行測序。一年過去了。波爾斯特拉說:“我們根本什麼都沒有發現。”但是沃爾夫也開始研究一種叫做高通量測序的新技術。

第一個人類基因組的測序花了13年時間和數十億美元;但現在計算能力和化學的進步使得在幾天內用幾千美元就能測出一個完整的基因組。研究竹節蟲的進化生物學家帕特里克·諾西爾(Patrik Nosil)說:“這一進步是如此巨大,它使你夢想能做的事情增加了。”

沃爾夫成為首批在該領域使用高通量測序技術的進化生物學家之一。他獲得了60只烏鴉個體的全部基因組,目的是確定冠小嘴烏鴉和小嘴烏鴉種群之間的每一個遺傳差異。沃爾夫和波爾斯特拉,以及他們不斷壯大的學生團隊,花費了數年時間瀏覽電腦上的資料,仔細研究了數千兆位元組的資料,並對每隻烏鴉的基因組進行了排列。

當他們在2012年第一次看到這些結果時,沃爾夫懷疑自己是不是搞錯了。因為冠小嘴烏鴉和小嘴烏鴉的基因組幾乎完美地對照在一起。沃爾夫說:“它們是完全一樣的。”

當然,不同的烏鴉之間也有差異。但只有0.28%的烏鴉基因組可用於區分小嘴烏鴉和冠小嘴烏鴉。實際上,德國的小嘴烏鴉與冠小嘴烏鴉比西班牙的小嘴烏鴉有更多共同的DNA。它們只有82個鹼基對是無法配對的——而這隻佔不到總基因組千萬分之一的比例,這一比例如此之小,在統計學上幾乎是無關緊要的。(相比之下,人類與他們的近親黑猩猩則有數百萬固定的基因差異。)即使是那些想把烏鴉都歸為一個物種的分類學家,本來也以為他們之間的基因差異會更大。

同如此微小的基因差異一樣令人驚訝的是它們在基因組中的分佈。這82個基因差異並沒有均勻地散佈在烏鴉的12億個DNA鹼基對中。其中81個集中在第18號染色體上,主要負責生產黑色素,把羽毛變黑。

“認為基因是獨立的單位是沒有意義的。”邁爾曾經寫道,他相信一個特定物種的基因共同創造了一個“和諧地整合在一起”的整體。他的理論在於,即使是微量的“外來基因”也會破壞物種的適應性——這是他堅持認為物種的形成需要一個不可逾越的地理屏障的主要原因。

但是,烏鴉第18號染色體的一小部分確實是獨立於其他基因進化而來的。一些演化壓力只作用於這一微小的區域。

沃爾夫告訴我,關於物種概念的爭論,長期以來都建立在“我們看到的基因組是一個單獨的單位”的假設。但情況似乎並非如此。“不同的基因表現非常不同。”沃爾夫說。有些基因可能透過雜交和其他過程跨越物種界限;其他基因,如烏鴉的黑色素基因,可能保持不變,因此也保持了物種的多樣性。

“一個新物種的形成可能只需要某種基因的突變,其他基因保持不變,也可能需要數百種基因的共同變異。”沃爾夫說。

物種的形成可能始於與形態、行為、繁殖或生態有關的基因的變異。最初的變異可能會形成穩定的遺傳,也可能隨著時間的推移而消失。新的變異會逐漸積累起來,使種群之間的差異更明顯。

北美西部的渡鴉的基因組就證明了物種的形成是可以逆轉的:經過了一至兩百萬年的時間徹底形成的兩個物種——正常情況下,這時間已經足夠長了,能讓大多數鳥類進化出生殖隔離——結果最後又融合在了一起。

生物學家不滿意達爾文關於物種“僅僅是因為方便而人為地組合在一起”的觀點,一直渴望找到一種確切的方法來確定物種是何時“形成”的。但是基因組測序表明達爾文的觀點更接近真相。

芝加哥大學的生物學家吳仲義告訴我:“它們何時可以被稱為一個物種,取決於我們為什麼要把它們歸為一個物種。”吳把這個過程比作人類的發展。判斷兒童何時長大成人並沒有固定的時間點,這一判定要取決於各種生物、文化和法律上的考慮。

同樣,生態學家、保護生物學家和其他科學家有權在物種形成的過程中判斷某一種群在何時已經形成了一個物種。他們也可以完全擱置這一概念,暫且不提。“關於物種形成的學術爭論不需要物種概念,”沃爾夫說,“不值得為它們吵架。”

2014 年,沃爾夫團隊關於烏鴉的研究發表在了《科學》雜誌上,這是第一批顯示出高通量測序如何改變了我們對物種和物種形成的理解的論文之一。諾西爾說:“他們的研究首次令人信服地證明,這一部分基因組可以真正解釋所有的差異。”芝加哥大學物種形成方面的權威人士傑裡·科因(Jerry Coyne)寫道,烏鴉的進化這個謎題“在很大程度上已經被解決了”;荷蘭遺傳學家德·克尼夫稱之為“物種形成研究的路線圖”。

沃爾夫的基因組方法已經在生物學領域廣泛應用——包括有爭議的人類行為研究。沃爾夫的研究小組在西伯利亞的第二個烏鴉雜交區也發現了類似的現象,那裡的烏鴉又從灰色變成了黑色。他目前負責虎鯨、杜鵑鳥和酵母的物種形成研究。“實驗室現在快變成動物園了。”他說。

然而,他的團隊無法回答的一個問題是,為什麼繁殖相容的烏鴉會根據顏色來分類。有人問沃爾夫,烏鴉是不是“種族主義者”。他不想把如此沉重的人類概念應用到動物身上。

儘管如此,烏鴉還是對自己進行了區分。小嘴烏鴉和小嘴烏鴉交配,冠小嘴烏鴉和冠小嘴烏鴉交配。基於如此微小的基因差異而產生的顏色變化怎麼會有如此大的影響呢?沃爾夫認為答案不在於基因組,而在於他沒有研究到的領域:動物行為。

來自奧地利的諾貝爾獎獲得者生物學家康拉德·洛倫茲(Konrad Lorenz)在二十世紀中葉正式確立了動物行為學的研究。洛倫茨有一個廣為人知的實驗,就是他孵化和飼養了一窩小鵝。這些雛鳥不僅把他當作自己的母親,而且,當它們長大時,還會尋找人類作為自己的配偶。

洛倫茲意識到,這些鵝沒有天生的性偏好,相反,它們透過在生命的最初幾天對其父母留下的印象來識別合適的配偶。(觀察者網注:即印隨行為。)

烏鴉和大多數其他鳥類也有印隨行為。沃爾夫認為這可能是它們物種形成的機制。如果小嘴烏鴉給小嘴烏鴉留下印象,而冠小嘴烏鴉給冠小嘴烏鴉留下印象,那麼偶然出現的雜交烏鴉——既不像小嘴烏鴉也不像冠小嘴烏鴉——在尋找配偶的時候就將處於不利地位。

沃爾夫認為,這種“社會邊緣化”的過程可能足以造成有效的生殖隔離,儘管鳥類的基因組是完全相容的。(從遺傳學的角度來看,烏鴉的印隨行為最終給18號染色體造成了不同的選擇壓力,但是其他地方並沒有這種情況,所以基因組的其餘部分都很相似。)

他現在想知道這個機制運作了多久。烏鴉的骨頭在古代人類的垃圾堆中還是很常見的——“吃烏鴉”過去不僅僅是一種修辭手法(觀察者網注:現在eat crow在俚語裡指“不得不承認一個尷尬的錯誤”),沃爾夫希望透過對這些骨頭DNA測序,來確定洞穴人吃的是東歐的冠小嘴烏鴉還是西歐的小嘴烏鴉,用數千年前的資料來重建鳥類的形態連續體。

今年春天,沃爾夫告訴我,一對小嘴烏鴉又一次在他家屋外的雲杉樹上築巢。我的冠小嘴烏鴉也來拜訪我了。在一年的疫情中,它們的選單已經擴大到不僅有花生和雞蛋,還包括腰果、貓糧和罐裝魚。

它們在附近的一棵樹上築巢,當它們飛到我的陽臺上時,我就會跑下樓梯,躲在角落後面,看著它們把我留在陽臺的食物送到它們的雛鳥那裡。

我在北美長大,那裡的烏鴉都是黑色的,我一直覺得柏林的冠小嘴烏鴉的灰色羽毛看著既寒酸又怪異。現在我知道了,我看到的東西就像雀鳥的喙或樺尺蛾的翅膀一樣有趣:這其實就是由極少數鹼基對做成的一套制服。這就是物種進化的傑作。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。